最早新教傳教士翻譯小說《時鐘表匠言行略論》版本述略*

關于哪一部作品是最早譯成中文的新教傳教士小說,研究者說法不一,或云是《昕夕閑談》(1873—1875年連載于《瀛環瑣記》)①陳大康:《“小說界革命”的預前準備》,載《中國古代、近代文學研究》,2008年,第156—157頁;王建輝:《申報館:報業之外的圖書出版》,載《中國出版史料》(現代部分·補卷)(1919年5月—1937年7月)上,第157頁。,或云是賓為霖所譯《天路歷程》(1853)②郭延禮:《中國近代翻譯文學概論》,武漢:湖北教育出版社,1997年,第104頁。郭教授指出最早的《天路歷程》漢譯本在1853年出版,但此說法已被翻新,香港黎子鵬教授指出,《天路歷程》的最早漢譯本是1851年由慕維廉翻譯的《行客經歷傳》。相關內容可參見:黎子鵬:《〈天路歷程〉漢譯版本考察》,《外語與翻譯》2007年第1期,第26—40頁。,或云是葉 納 清(Ferdinand Gen?hr)所 譯《 金 屋 型 儀 》(1852)③韓南(Patrick Hanan, 1927—2014)教授曾經提出他懷疑葉納清翻譯的《金屋型儀》是最早譯成中文的小說,在非宗教類小說中《昕夕閑談》為第一部翻譯小說。(詳見:韓南著,徐俠譯:《中國19世紀的傳教士小說》,載《中國近代小說的興起》,上海:上海教育出版社,2004年,第90、102頁。)后來黎子鵬教授指出,《金屋型儀》是“首部漢譯德文基督教小說”。(《傳教士與宗教翻譯:首部漢譯基督教小說〈金屋型儀〉(1852)》,發表于2011年7月香港浸會大學召開的第四屆海峽“兩岸四地”翻譯與跨文化交流研討會,論文已載于譚載喜、胡庚申主編:《翻譯與跨文化交流:積淀與視角》,上海:上海外語教育出版社,2012年。)另宋莉華教授在《從晚清到“五四”:傳教士與中國現代兒童文學的萌蘗》一文中指出,《金屋型儀》是第一部由傳教士翻譯的兒童福音小說。(詳見:《文學遺產》2008年第6期。)。事實上,根據偉烈亞力(Aleхander Wylie)的《1867年以前來華基督教傳教士列傳及著作目錄》④偉烈亞力著,倪文君譯:《1867年以前來華基督教傳教士列傳及著作目錄》(Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese: Giving a List of their Publications and Obituary Notices of the Deceased),南寧:廣西師范大學出版社,2011年。(以下簡稱《1867年傳教士著作目錄》)所載,在此之前還有一部更早翻譯的小說,即《時鐘表匠言行略論》。該書由英國傳教士修德(Samuel Kidd, 1799—1843)所譯,初版于道光九年(1829);其后又由美國傳教士盧公明(Justus Doolittle, 1824—1880)修訂再版于咸豐五年(1855),這是目前所知的最早新教傳教士翻譯小說。由于該小說的藏本流傳甚少,一直未被研究者關注到。⑤韓南教授曾經在《中國近代小說的興起》一書中提到過修德初譯本和盧公明修訂本(詳見該書第91—92頁);另外,宋莉華教授也在《傳教士漢文小說與中國文學的近代變革》一文中提及過盧公明的《鐘表匠論》(詳見:《文學評論》2011年第1期)。但是兩位學者都沒有對此做過進一步的研究。筆者有機會找到了英國利茲大學(Leeds University)的藏本,并綜合調查這部小說,發現該書有不同語言的七個傳世版本,具體包括三個法語本、兩個英譯本和兩個中譯本。

一、法語原著Le Pauvre Horloger de Genèv

小說由瑞士基督教作家馬蘭(Henri Abraham César Malan, 1787—1864)著寫,題為《日內瓦的窮鐘表匠》(Le Pauvre Horloger de Genèv)。馬蘭出生于日內瓦,是一位著名神學家、作家,生前創作了多篇圣歌、贊美詩以及短篇小說,他的作品富有贊美上帝的詩歌情調。①Solomon Caesar Malan, The life, labours, and writings of Caesar Malan.London: James Nisbet & Co,1869.小說原著誕生于1823年以前,小說出版以后很快被翻譯成英文,在倫敦出版。《法國文學辭典》(La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique)“ 馬 蘭 ”(Malan,César)一條中云:1842年之前流傳的《日內瓦的窮鐘表匠》有三種傳世版本,即1825年(36頁)、1828年(36頁)、1830年(24頁)版本。②根據《法國文學辭典》記載,小說的最早版本是1825年由巴黎出版社出版的版本,可是今天筆者找到了1823年由日內瓦出版的第三版修訂本和1823年在巴黎出版的插圖本。據此推測,小說出版時間應早于1823年,可是具體的時間目前無法確定。Joseph Marie Quérard, Firmin Didot père et fils (Paris).14 vols., 1826-1842.pp.456-458.筆者未找到這些版本,但通過調查發現另外三種法語本(兩種1823年本及一種1839年本),其詳情見表1:

表1

實際上,上述三種版本根據版式、內容、章節結構等可分為完整本和刪節本兩種系統,它們均以單行本形式出版。

其一,完整本。1823年日內瓦本與1839年圖盧茲本,除了出版地、出版機構的名稱不同之外,其他內容完全一致,因此這兩本可視為同一系統的版本。完整本的排版工整,有封面、目錄。小說版權頁下面記著:“由 La Valaisane的著者撰寫。第三版由編輯人修訂。”第二頁介紹了同一系列基督教圖書中馬蘭創作的其他作品,比如“La Valaisane”。第三頁是小說的目錄,小說包括內封共48頁,里面沒有任何圖畫。

其二,刪節本。小說包括版權頁共24頁。版權頁中有一段《圣經新約·以弗所書》第五章第八節的文字:“你們原是在黑暗中,可是自從成為主的信徒,你們就在光明中。你們的生活必須像光明的人。”文字下面有一幅圖畫,描繪了兩個主人公在鐘表匠家里,與表匠的家人一起座談的情景。圖下方有出版年和出版地信息。除了這幅圖畫之外,小說中沒有其他的插圖。

通過文本比較后發現,完整本與刪節本在小說的目錄、章節安排、內容文字上有明顯的差異。比如:結構上,刪節本實際上只有七章,但是最后一章標題寫著“IХ.Conclusion”(第九章 結論),缺少第七章和第八章的標題。而在文字方面,刪節本的篇幅相當于完整本的一半,但編輯過程中由于隨意刪減文字,導致出現情節表達上不自然、語句不順等失誤。完整本與刪節本之間的文字比對,下文中會詳細舉例說明。

經過文本版式、結構方面的初步比對可以推出,刪節本應該是在完整本的基礎上進行再增刪、修訂的版本。雖然今天無法確認法語本小說原著的具體出版時間,但是目前筆者所見的傳世本當中,1823年日內瓦出版的第三版(完整本)是最早、最完整的版本,至于該書的第一版是否為它的初版還不能確定。

二、英譯本《貧窮的鐘表匠》(The Poor Watchmaker)

英譯本《貧窮的鐘表匠》有兩種傳世版本。③事實上筆者通過一份書籍廣告發現,或許還有第三種版本。因為沒看到原書,所以不單獨列出來。該書于1830年由倫敦James Nisbet出版社出版,小說集題:Swiss Tracts, By the Rev.C?SAR MALAN, of Geneva,其中該故事的題目叫 “Poor Watchmaker of GENEVA”。這是從Brief Memorials of Jean Frédéric Oberlin一書的附錄“書籍廣告”中獲取的信息。雖然與1823年英譯本的故事題目不太一致,但兩本小說集是同一出版社出版的,且名稱相同,也許1830年本是1823年本的修訂本。

其一,1823年倫敦 James Nisbet出版社出版發行的 “Swiss Tracts, By the Rev.C?SAR MALAN,of Geneva.”(第四版),該書為一部基督教故事集,里面共收錄了5則故事,其中所收的第一則就是鐘表匠故事(The Poor Watchmaker)。該鐘表匠故事由四章組成,下文該書簡稱“四章本”,今藏于英國大英圖書館。

其二,由倫敦圣書公會(London: The Religious Tract Society)出版的小說集A Selection of Tracts(By the Rev.C?SAR MALAN, D.D),該小說集共收錄了9則短篇故事,其中第一則就是鐘表匠故事(“The Watchmaker and His Family”)。該書沒有注明出版時間,可是在小說的扉頁上有1850年手寫的題贈,由此推定該小說集的出版時間不晚于1850年。此書的鐘表匠故事由八章組成,下文該書簡稱“八章本”,今藏于牛津大學圖書館。

上述兩種英譯本在語詞表達、情節的組成結構等方面具有明顯的差異。筆者認為,四章本與八章本是由不同譯者翻譯的譯文,它們的底本都是法語完整本。無論是四章本還是八章本,都是以短篇小說集的形式出版,而且都把鐘表匠故事放在第一個的位置。鐘表匠故事之所以放在小說集的最前面,原因不明,但這至少說明在當時西方基督教文壇中鐘表匠故事是一篇比較有代表性的短篇小說。

三、中譯本

19世紀初,《貧窮的鐘表匠》隨著西方在華傳教士的翻譯活動傳入中國。1829年最早的中譯本出版,1855年出版了修訂再版本。因此,中譯本有兩位譯者:第一位是英國傳教士修德,第二位是后來進行修訂、增補后再版的英國傳教士盧公明。

1.修德翻譯的《時鐘表匠言行略論》

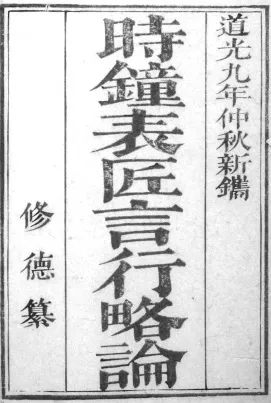

偉烈亞力在《1867年傳教士著作目錄》一書中講到,當時修德翻譯的小說有兩種版本:第一種是道光九年(1829)的活字本,第二種是道光十年(1830)的木刻本。①有關小說的出版信息可參見:《1867年傳教士著作目錄》,第55頁。而筆者發現英國利茲大學藏本是道光九年(1829)的木刻本(以下簡稱“利茲本”,見圖1),這與偉氏的記載有所不同。產生這種差異的原因有兩種可能性:一是偉烈亞力漏載了今天英國發現的道光九年的木刻本;二是偉烈亞力把原來道光九年的木刻本誤記為活字本。到底是哪一種原因目前還不能做出明確的判斷。

圖1:修德翻譯的《時鐘表匠言行略論》(“利茲本”)

據調查,“利茲本”是海內外《時鐘表匠言行略論》的傳世孤本。該文獻屬于倫敦皇家亞洲學會(Royal Asiatic Society)在利茲大學的特藏。小說封面上有一段手寫的英文筆記,譯成中文大意為:

該書是Watchmaker of Geneva的意譯作品。小說題為“she chung peaou tdeang”(“時鐘表匠”指鐘表設計者)。這本書是為住在海峽地區的福建人撰寫的,他們適用于手表和時鐘。②這段話的作者究竟是誰,今暫闕考。

內封頁是傳統的雕版印刷小說封面的樣子,分成三欄,左、右兩欄分別記述了譯者和出版時間:“修德纂” “道光九年中秋新鐫”,中間大字寫著題目“時鐘表匠言行略論”。小說的封面、內封版式十分簡單,作為翻譯小說沒有中國的紀元方式,也沒有注明小說的刊刻地。根據修德的活動情況可推測出,該書應該是由馬六甲英華書院①英華書院(The Anglo-Chinese College)是 1818年由馬禮遜和米憐在馬六甲創辦的學校,1843年英華書院遷至香港。據考證,1842年以前,傳教士共出版中文書籍147種,僅在英華書院就有47種。(該數據詳見:熊月之:《西學東漸與晚清社會》,北京:中國人民大學出版社,2011年,第72頁。)刊刻、發行的。

修德于1824年5月24日乘船經過馬德拉斯、檳榔嶼,最后抵達馬六甲。1827年,他成為英華書院的教師,1828年成為該校校長,1831年因身體出現問題返回歐洲。②修德的在華活動情況詳見:《1867年傳教士著作目錄》“基德(Samuel Kidd)”一條,第53—54頁。修德的中文著述比較多樣,在馬六甲的時候出版過一些布道小冊子,如“宣傳單集”(Sheet Tracts,1826)、《生命終結時》(1826)、《人心本惡總論》(1828)等,也創辦過一份叫《天下新聞》(Universal Gazette)的雜志。《時鐘表匠言行略論》是修德翻譯的唯一一部小說。

今天利茲大學所藏的《時鐘表匠言行略論》,正文半葉九行,每行二十六字,四周雙邊,單魚尾,魚尾上方記小說題目,下方記頁碼,共十頁。小說共八回,第一回前面有一段簡單介紹故事背景的文字,類似入話,最后一句寫著“看官,請爾細覽下文所說鐘匠及其主論答之話也”,其中沒有詩詞韻文。這段文字在法語原著和英譯本(四章本)中也出現過,但是在中譯本中修德添加了一些創作的內容。實際上,在修德譯本中有一些不夠完整的地方,如小說第一回漏掉“第一回”三字,而第二回到第八回則全都標上回數。這部小說前后沒有譯者的序跋、題記等文字。

小說主要講述了一個西方貧窮的鐘表匠及其家人如何信奉基督教的故事。鐘表匠雖然生活非常貧困,可是他和他的家人具有虔誠的宗教信仰,為了遵守禮拜天不做“勞動”的教條,從星期六晚上12點開始直到禮拜天結束之前,不修鐘表、全家熱衷于禱告和讀《圣經》、唱圣歌。有一個星期六晚上,小說中的兩個主要人物蘭和容(朋友關系)走過鐘表匠家時,偶然見到窗戶里面連續失手的鐘表匠。快到半夜時,鐘表匠卻不動聲色地停下手頭的工作,去讀一本書,并雙膝跪地向神禱告。兩個朋友看到這幅光景,覺得這位鐘表匠很奇怪,又起了好奇心,于是他們決定明日繼續觀察鐘表匠。翌日,兩個人一起拜訪鐘表匠家,問起前日鐘表匠半夜停止做工,突然看書、禱告的緣故。這部小說講述了蘭和容偶然認識鐘表匠后,漸漸地接受鐘表匠信奉的基督教的過程,可是最后這兩個朋友是否入教,里面并沒有講到。

2.盧公明修訂的《鐘表匠論》

1855年,美國公理會傳教士盧公明把小說更名為《鐘表匠論》重新出版。③盧公明于1850年來華,1878年返美。盧公明在華大部分時間在福州度過,從1853年到1858年,盧公明在福州編寫、出版各種書籍,據統計這些書約有25種,大部分是宣傳基督教義、勸人入教的,如《神十誡注釋》《鄉訓》《耶穌教小引》等,也有一些與天文、地理、經濟、社會、道德有關,如《天文問答》《中外問答》《生意人事廣益法》《華人貧苦之故》《賭博明倫》等。(詳見:《1867年傳教士著作目錄》,第209—211頁。)今天該小說收藏在美國哈佛燕京圖書館,小說已制成縮微卷可以在各個大型圖書館閱覽。④哈佛大學圖書館藏本的縮微卷上記:“修訂自《時鐘表匠言行略論》,譯自 ‘Le pauvre Horloger de Genève’,原作者名不詳。與《入耶穌教小引》《耶穌教小引》《中外問答》同片”字樣。

圖2:盧公明《鐘表匠論》

《鐘表匠論》的內封頁(見圖2)也是傳統雕版印刷的內封樣式,雖然沒有欄線,但是它分成三欄,中間大字寫著題目“鐘表匠論”,右欄上方記“耶穌降生一千八百五十年”,下方有“正文”二字。標年代時,修德采用了中國紀元方式,但是盧公明并沒有續用修德的方式,而是采用西歷標出小說的刊刻時間。

左欄下方有方形落款式的印記,里面記“亞比絲喜美〇”六字,下面有“總會鐫”三字。所謂的亞比絲喜美總會是美國公理會(A.B.C.F.M,American Board of Commissioners for Foreign Missions)中的團體,因為是美國公理會所主持,往往稱之為公理會。亞比絲喜美總會成立于1810年,總部設于波士頓,1830年起開始派遣傳教士。公理會所派的傳教士有裨治文(Elijah Coleman Bridgman, 1801—1861)、雅裨理(Daved Abeel,1804—1846)、羅啻(Elihu Doty)、打馬字(John van Nest Talmage)等,公理會在中國分設三個宣教區:(1)華北,包括直隸(河北)、山東、山西;(2)福州;(3)華南,主要為廣州。其中福州布道站設立于1847年,盧公明的這部小說就是在福州布道站刊刻出版的。

《鐘表匠論》四周雙邊,半葉十行,每行二十二字,單魚尾,魚尾上方記“鐘表匠論”,下方記頁碼,小說共十頁。無序跋,一共八回,無回目,用官話寫成。小說正文開頭有一段介紹歐洲鐘表匠和西方安息日的說明文字,實際上這是從修德的譯文中移植過來的,在法語、英語本中都沒有這段話。

四、傳世版本之關系

(一)法語本之間的關系

法語本大抵可分為完整本和刪節本兩種。兩種版本之間的差別主要有以下兩方面:

第一,章節結構不一致。完整本共有九章,而刪節本有七章。刪節本把完整本的第六、七、八章內容進行編輯、刪減;而且把完整本第九章的標題“De meilleurs Jours”(最好的日子 )改寫為“Conclusion”(結論 )。刪節本缺少完整本第七章和第八章的標題,刪節本第六章后面跟的是完整本第九章標題。

第二,篇幅不同。刪節本不僅在完整本基礎上進行刪減,而且還添加了一些新的內容。如:完整本第七章中,原文的意思是“我的一個朋友,去年十月因他的不良生活已經死了。他的結局是可怕的,我后來聽說了他的譫妄,這事打擊了我”。①原文出處:1823年日內瓦出版的第三版,第30—31頁。而在刪節本中同一部分內容改寫成“去年十月,我的一個朋友死了。他的結局是不幸的,他沒有安慰和希望,也不知道福音而埋到墳墓里面,這事打擊了我”。②原文出處:1823年巴黎插圖本,第18頁。小說結尾部分的改編則更明顯,原來完整本有較長的作者總結語,而刪節本把這一部分內容用一句話縮短成“我將會珍惜那些我的親朋好友們,我會照顧他們,幫助他們。”③原文出處:1823年巴黎插圖本,第24頁。

從以上內容可以得知,目前所發現的早期法語版本—完整本(1823年日內瓦出版的第三版)與刪節本(1823年巴黎 Henri Servien 出版社的圖畫本)之間有直接的傳承關系。雖然這兩種版本的出版時間相同,但是刪節本是在完整本基礎上進行刪減、修改的版本,因此法語原著的原型應該和完整本更接近一些。由于今天找到的文獻、材料都是碎片性的部分內容,很多地方日后需要進一步補充和改善。

(二)法語本與英譯本之間的關系

兩種英譯本,即1823年四章本《貧窮的鐘表匠》(The Poor Watchmaker)和出版年不詳的八章本《鐘表匠與他的家人》(The Watchmaker and His Family)的結構、內容、語言方面雖然有些相似,但并不是同一系統的版本,它們是由不同的譯者翻譯的兩種譯本。最明顯體現兩個英譯本差別的地方在于內容文字方面。將這些英譯本的內容逐句跟法語本比較就可以發現,四章本幾乎把原著的所有內容全都移植過來,但八章本進行了不少刪減、加工。如小說開頭部分,四章本的第一句話是:“在日內瓦鎮的一個落后地區,沿著小路一直走,有一個緊靠屋頂的小房間,那上面有一個窗戶。這是從來沒有人談過的,但值得知道的事情,所以我給大家講一講。”這部分內容與法語原著一致,但八章本沒有該段內容。小說結尾部分的情況也相似,這里就不再舉例說明。

上文中已講到,八章本的出版時間不晚于1850年,該版本是否比四章本要早,筆者尚不能確定。如果八章本比四章本出現晚的話,那么不能完全排除八章本是在參考四章本基礎上譯成的可能性。今天已經找不到任何有關該方面的記載,但是從上述分析來看,似乎兩個文本的這種聯系并不顯著。就翻譯風格、文字而言,四章本與八章本應是不同系統的翻譯文本。

(三)中譯本之間的關系及其翻譯底本

1.中譯本之間的關系

目前所知該小說中譯本有兩種,即修德的最早譯本與后來盧公明所譯的再版本。逐字逐句比較這兩種中譯本,可以發現兩種譯文不但在意義上相近,而且在漢語的詞語使用上也基本相同。如在小說入話中,修德為了適應中國讀者的閱讀習慣,故意添加“看官,請爾細覽下文所說鐘匠及其主論答之話也”一句;而盧公明將修德的譯文原封不動地移植到他的譯文里,只是把“鐘匠及其主論答之話也”中的“話”字改成“語”字,在細節上做了小小的修改。另外,兩個中譯本的第八回中,在同一個對話里,人稱有一些改動,但是對話內容、文字幾乎完全相同。如修德譯本中寫道:

容謂匠曰:“賢兄近日無工,我有時鐘請你修理。”鐘匠欣喜,說道:“老爺,今無多工。”容曰:“聞得你不肯于圣日做工,故主客不容。”鐘匠曰:“是也。此人不明真理,所以如此。”容執手說:“賢兄,吾見你昔日諸事,實有感動吾靈。”盧公明譯本中寫道:

蘭謂匠曰:“賢兄近日無工,我有時鐘請你修理。”鐘匠欣喜,說道:“尊駕,今無多工。”蘭曰:“聞得你不肯于圣日作工,故主客不容。”鐘匠曰:“是也。此人不明真理,所以如此。”容執手說:“賢兄,吾見你昔日諸事,實有感動吾靈。”

原來修德本中的“容”,在盧公明本中換成“蘭”,其實盧公明修改的人稱與法語本和英文本是相一致的。由此可知,盧公明的譯文是在修德的基礎上進行潤色、修訂的版本,修訂過程中還參考了某個外語文本。既然修本與盧本是有淵源關系的,那么兩個中譯本參考的外文底本是同一種書的可能性也相當高。

2.修德與盧公明所參考的外語底本

修德參考的翻譯底本比較容易判斷出來,修德本每回的開頭結尾、章節安排,與法語完整版和英語八章本大致相同,其中更接近英語八章本。

前面已提到過后來盧公明也參考過某個外語底本,實際上我們把英語八章本和盧公明本相比較,就可以發現,盧公明本比修德本多出來的文字剛好是英語八章本的內容;相反地,修德本比盧公明本多出來的文字在英語八章本中也有。因此盧公明后來參考英語八章本的可能性很高。譯文方面,修德在翻譯過程中,盡量保留了人物的對話場景,但是把情節的細節部分基本都刪掉了。相比之下,盧公明做了不少修訂和改編,總體上他的譯文比修德的更通暢一些。

這里需要補充說明的是,有些盧公明本和英語八章本相一致的內容,在兩種法語本和英語四章本中則不一樣。如小說第四回描寫室內場景時,這些版本分別寫道(見表2):

表2

只有盧公明本和英語八章本中寫著“兩三個親友”,其他版本中記“五六個人”。由此可見,修德和盧公明確實拿英語八章本作為他們的翻譯底本,同時盧公明在修德譯文基礎上進行了再譯和修訂工作。至于修德和盧公明在翻譯過程中除了英語八章本之外還有沒有參考其他版本的書,今天尚不能確定。但是通過上述分析,原來無法確定出版時間的英語八章本的最早出現時間可以向前推至1829年(修德本出版時間)以前。當然,目前這只是一個具有很大可能性的說法而已,在找到更加明確、直接的材料之前還不能下定論。

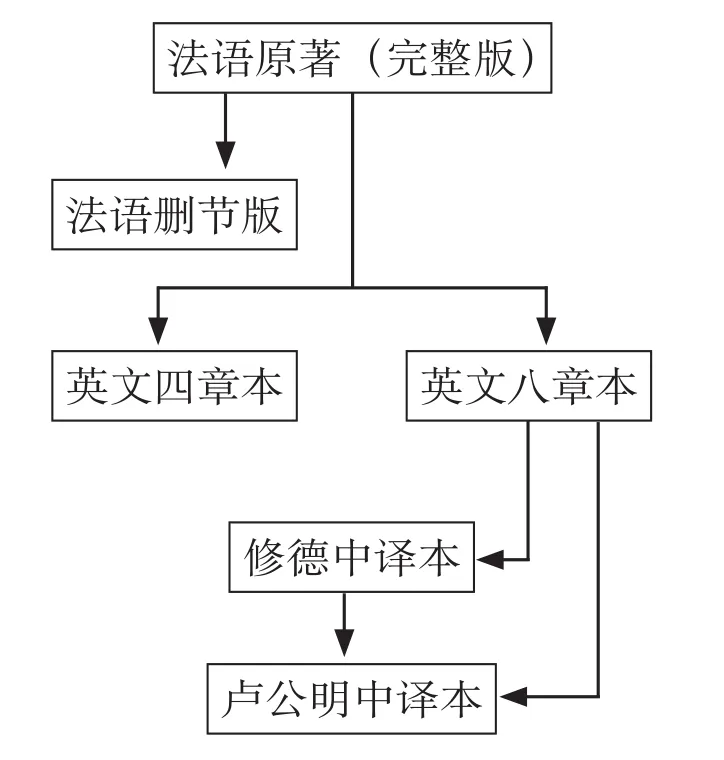

綜合以上分析,《鐘表匠》的法語原著、英譯本、中譯本的版本關系可繪制成如圖3:

圖3

通過以上對《時鐘表匠言行略論》版本的梳理和分析可知,早在19世紀初,中國基督教小說的譯介活動幾乎與歐美基督教文學同步進行。這篇小說的名聲遠不及17世紀出版的約翰班揚(John Bunyan,1628—1688)的《天路歷程》(The Pilgrim’s Progress)、《人靈戰紀》(The Holy War)等宗教名著,可是從日內瓦、巴黎、倫敦,直到馬六甲、福建,該小說從英譯本到中譯本,只花了不到6年時間。考慮到《天路歷程》從原著出版到中譯本出版,其間相差約70年,《鐘表匠》小說的譯介速度是相當快的。韓南教授曾認為葉納清的《金屋型儀》(1852)是現存書籍中首部譯成中文的新教翻譯小說①《中國近代小說的興起》,第90頁。,而《時鐘表匠言行略論》比它早了23年,僅就這一點而言,本篇小說在翻譯文學史上的地位就不可小視。

“相遇與互鑒:利瑪竇與中西文化交流”國際學術研討會在京舉行

2016年11月18—19日,由北京外國語大學與北京行政學院聯合舉辦的“相遇與互鑒:利瑪竇與中西文化交流”國際學術研討會在北京行政學院舉行。來自中國、意大利、葡萄牙、西班牙、比利時、美國、德國、日本、韓國、越南、澳大利亞以及中國臺港澳地區的一百多位專家學者參加了本次研討會。

國內外學者們圍繞利瑪竇與中西文化交流、傳教士與中文文學、西學在東亞各國等議題開展學術研究和討論,從多個視角對明清來華傳教士及東西文明交流做出解讀。學者們還參觀了位于北京行政學院院內的利瑪竇、湯若望、南懷仁等幾十位明清來華傳教士的墓園。

自古以來,東西方之間的文化交流都是人類文明的重要組成部分,是人類文明不斷進步的重要推動力量。在這些偉大的文化交流歷史進程中,天主教耶穌會士利瑪竇和其他傳教士來到中國,學習漢語,適應中國的文化習俗,是西方人對中國社會的第一次全面接觸與了解。同時,他們也把中國介紹到歐洲,使歐洲社會開始關注和了解中國,形成了歐洲的“中國熱”。通過西學東漸與中學西傳,東西文明在相遇中互鑒,為人類文明的融合和進步做出貢獻。