2015年度山羊絨質量分析報告

2015年,中國纖維檢驗局組織天津、河北、內蒙古、遼寧、浙江、陜西、青海、寧夏、新疆維吾爾自治區(省、市)12家專業纖維檢驗機構在全國山羊絨主產銷地依據《山羊絨》國家標準、《山羊絨公證檢驗規程》實施山羊絨公證檢驗。

2015年,中國纖維檢驗局組織天津、河北、內蒙古、遼寧、浙江、陜西、青海、寧夏、新疆維吾爾自治區(省、市)12家專業纖維檢驗機構在全國山羊絨主產銷地依據《山羊絨》國家標準、《山羊絨公證檢驗規程》實施山羊絨公證檢驗。現將2015年度山羊絨質量狀況報告如下。

一、山羊絨總體質量狀況

(一)山羊原絨。

2015年,全國公證檢驗山羊原絨7078.06噸,其中:白山羊原絨6942.66噸,占比98.09%;青山羊原絨1.25噸,占比0.02%;紫山羊原絨134.15噸,占比1.90%。統計分析顯示:2015年山羊絨總體質量平穩,指標略有變化。

白山羊原絨主要分布在內蒙古、新疆、青海、寧夏、陜西、遼寧、甘肅。平均型級為特細型特等,平均直徑為15.5μm,手扯長度為42mm,洗凈率為69.88%,凈絨率為49.90%。與2014年相比,平均直徑、手扯長度持平,洗凈率增加了0.45個百分點,凈絨率增加了0.24個百分點。

紫山羊原絨主要分布在內蒙古、西藏、青海。質量有所提升。平均型級為特細型一等,平均直徑為15.3μm,手扯長度為40mm,洗凈率為68.42%,凈絨率為43.21%。與 2014年相比,平均直徑增加了0.2μm,手扯長度增加了1mm,洗凈率增加了4.10個百分點,凈絨率下降了1.38個百分點。

青山羊原絨主要分布在西藏。平均型級為特細型特等。平均直徑為14.2μm,手扯長度為40mm,洗凈率為71.24%,凈絨率為48.89%。

(二)分梳山羊絨。

2015年,全國公證檢驗分梳山羊絨4146.76噸。其中:白分梳山羊絨3343.79噸,占比80.64%;青分梳山羊絨394.03噸,占比9.50%;紫分梳山羊絨408.94噸,占比9.86%。統計分析顯示,2015年不同類別分梳山羊絨總體質量略有上升,細度變細,但含粗含雜增加。

白分梳山羊絨平均型號DW56323,平均直徑為15.6μm,手排長度為32mm,含粗率為0.30%,含雜率為0.13%,異色纖維6根/5克,其他動物纖維含量0.40%。與2014年相比,平均直徑下降了0.2μm,手排長度與上年持平,含粗率增加了0.19個百分點,含雜率增加了0.10個百分點,異色纖維增加了1根/5克,其他動物纖維含量下降了0.02個百分點。

青分梳山羊絨平均型號DG66343。平均直徑為16.6μm,手排長度為34mm,含粗率為0.34%,含雜率為0.16%,其他動物纖維含量為0.58%。與2014年相比,平均直徑持平,手排長度增加了3mm,含粗率增加了0.22個百分點,含雜率增加了0.09個百分點,其他動物纖維含量下降了0.36個百分點。

紫分梳山羊絨平均型號DB64324。平均直徑為16.4μm,手排長度為32mm,含粗率為0.39%,含雜率為0.17%,其他動物纖維含量為0.58%。與2014年相比,平均直徑下降了0.4μm,手排長度下降了1mm,含粗率增加了0.29個百分點,含雜率增加了0.13個百分點,其他動物纖維含量增加了0.42個百分點。

二、山羊絨主要指標分析

(一)山羊原絨。

1.平均直徑。2015年度,全國白山羊原絨平均直徑為15.5μm。山羊原絨直徑大于全國平均直徑的產地有遼寧、陜西、內蒙古、寧夏,分別為16.3μm、15.9μm、15.7μm、15.6μm,其中平均直徑最大的產地是遼寧省,為16.3μm;比全國平均直徑小的產地有甘肅、青海、新疆,分別為14.6μm、14.8μm、15.1μm,其中平均直徑最小的產地是甘肅省,為14.6μm。

青山羊原絨平均直徑為14.2μm,全部為西藏阿里地區的絨,平均型級為特細型特等。

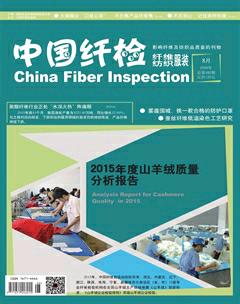

紫山羊原絨平均直徑為15.3μm。紫山羊原絨所占比例最多是特細型一等,占比54.55%;超細型占比9.09%,全部產自西藏。沒有粗型的紫山羊原絨。2013年—2015年不同顏色類別山羊原絨平均直徑變化情況見圖1。

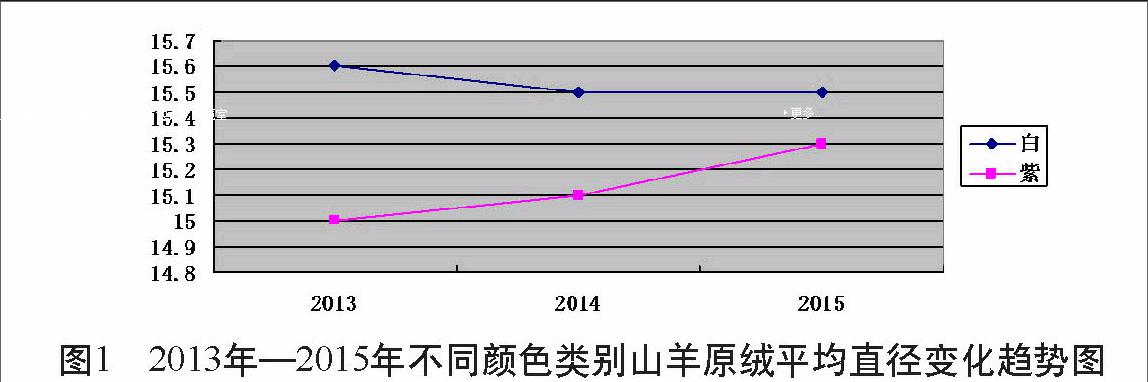

2.手扯長度。2015年,各產區的白山羊原絨基本在41mm~44mm范圍內。全國白山羊原絨平均手扯長度為42mm,青山羊原絨為40mm,紫山羊原絨為40mm,內蒙古的紫山羊原絨為44mm,西藏和青海地區的紫山羊原絨均為38mm。2013年—2015年不同顏色類別山羊原絨手扯長度變化情況見圖2。

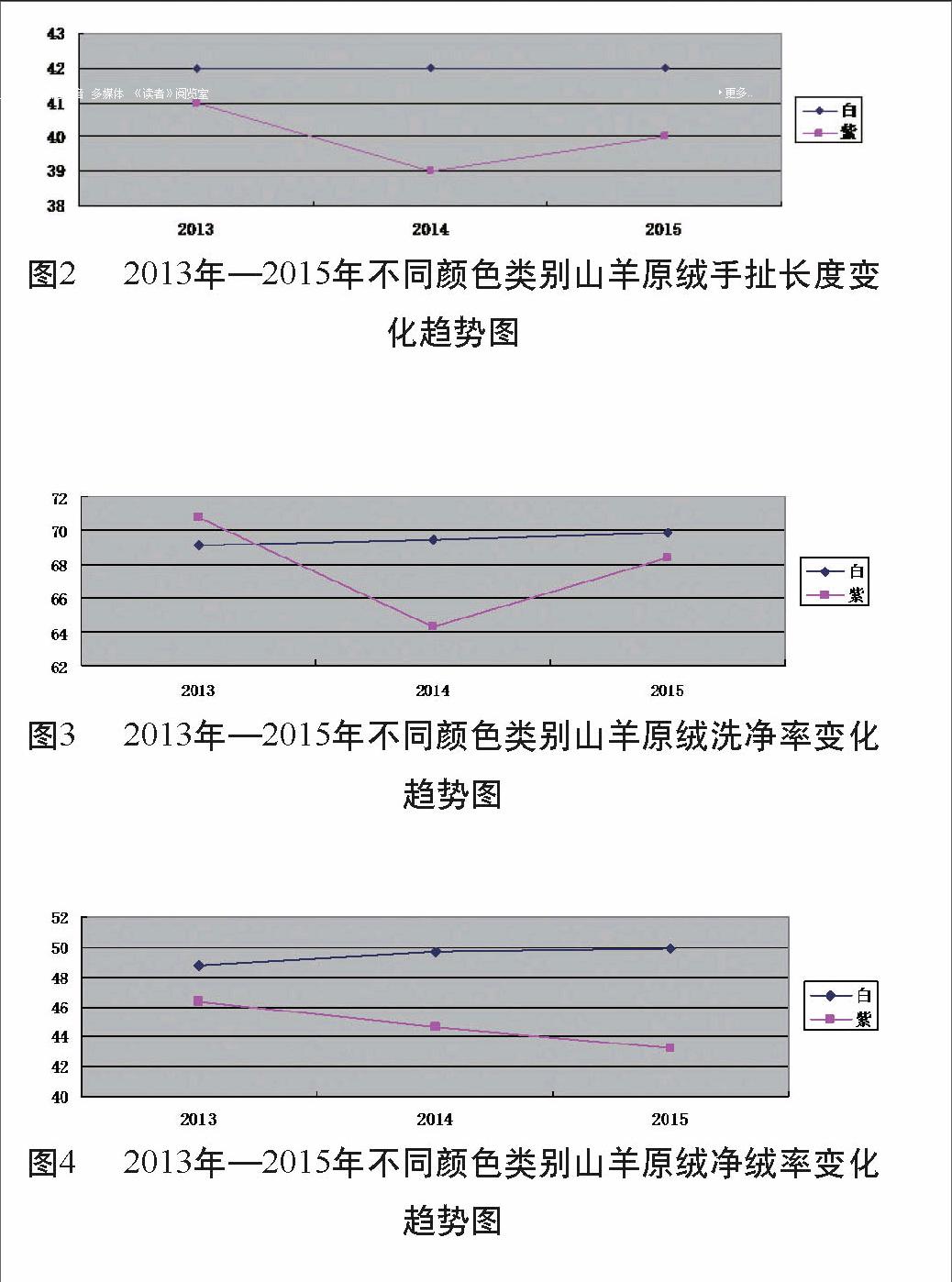

3.洗凈率。2015年,白山羊原絨全國平均洗凈率為69.88%。其中,高于全國平均洗凈率的有遼寧、陜西、寧夏、新疆,數值分別為78.08%、75.60%、75.31%、70.95;低于全國平均洗凈率的是內蒙古、甘肅、青海,數值分別為69.64%、65.30%、61.64%。平均洗凈率上升幅度最大的是陜西,上升了13.78個百分點,下降幅度最大的是青海,下降了4.49個百分點。另外,紫山羊原絨的全國平均洗凈率為68.42%,青山羊原絨平均洗凈率為71.24%。2013年—2015年不同顏色類別山羊原絨洗凈率變化情況見圖3。

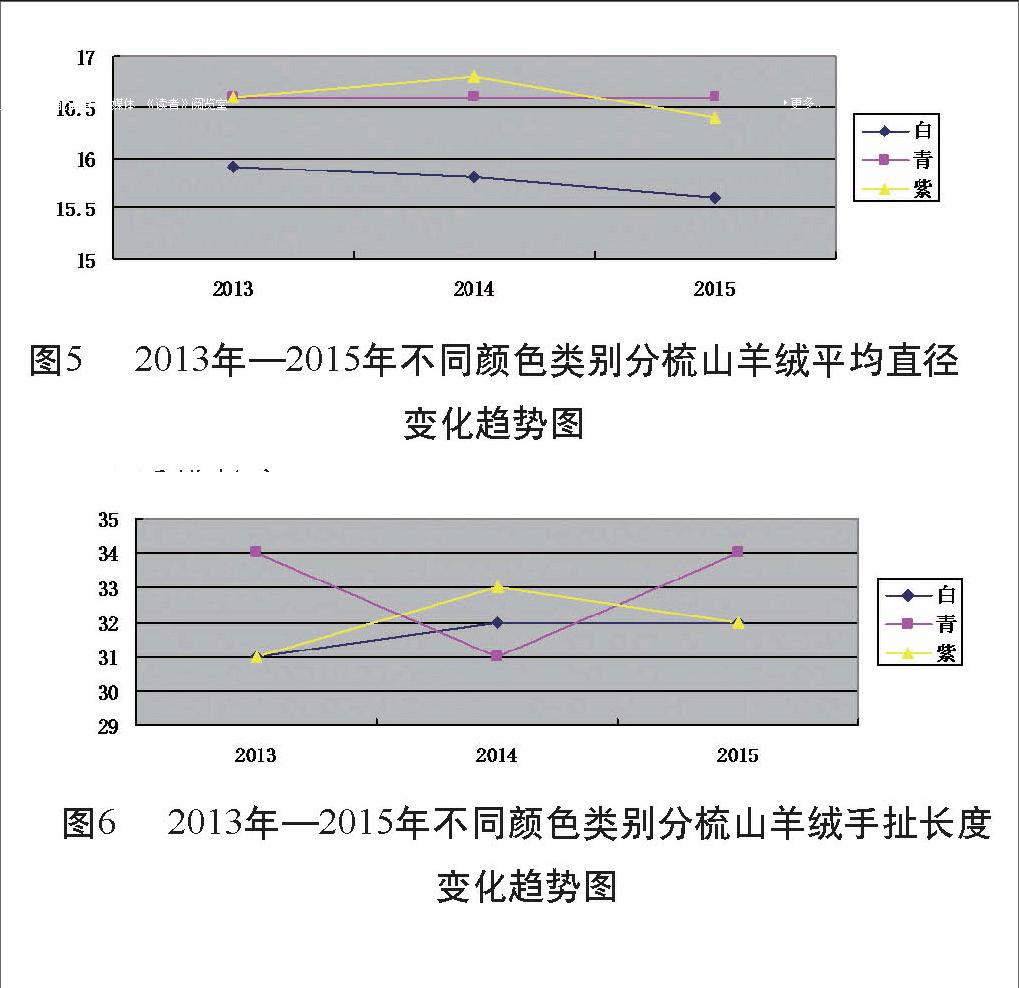

4.凈絨率。2015年度,白山羊原絨的平均凈絨率略有提高,全國平均凈絨率為49.90%。其中,高于全國平均凈絨率的是遼寧、寧夏、新疆,分別為63.31%、54.60%、55.74%。甘肅、內蒙古、青海、陜西的白山羊原絨凈絨率低于全國凈絨率水平,分別為49.69%、48.81%、47.74%,39.61%,降幅最大的是陜西,下降了4.12個百分點,上升幅度最小的是新疆,增加了0.23個百分點。 紫山羊原絨的降幅明顯,全國平均洗凈率為43.21%,青山羊原絨平均凈絨率為48.89%。2013年—2015年不同顏色類別山羊原絨凈絨率變化情況見圖4。

(二)分梳山羊絨

1.平均直徑。

(1)白分梳山羊絨。2015年度,白分梳山羊絨的平均直徑15.6μm。高于全國平均直徑的產地有河北、浙江、天津,分別為16.1μm、15.9μm、15.8μm,低于全國平均直徑的產地有內蒙古、陜西,分別為15.5μm、15.1μm。

(2)青分梳山羊絨。2015年度,青分梳山羊絨的平均直徑為16.6μm。高于全國平均直徑的是陜西,為17.3μm,低于全國平均直徑的是河北、浙江,數值分別是16.5μm、16.1μm。其中,平均直徑變化較大的是浙江,平均直徑減少了0.7μm。內蒙古和河北省檢驗的青分梳山羊絨,平均直徑均減少了0.2μm。

(3)紫分梳山羊絨。2015年度,紫分梳山羊絨的平均直徑16.4μm,其中,變化幅度最大的是浙江,平均直徑減少了0.7μm。2013年—2015年不同顏色類別分梳山羊絨平均直徑變化趨勢圖。

2.手排長度。

(1)白分梳山羊絨。2015年度,白分梳山羊絨平均手排長度為32mm。除天津、浙江與上年度持平外,其他省區白分梳山羊絨手排長度均比上年度增加了1mm。

(2)青分梳山羊絨。2015年度,青分梳山羊絨平均手排長度為34mm。河北、內蒙古均比上年度增加了2mm,浙江則與上年度持平。

(3)紫分梳山羊絨。2015年度,紫分梳山羊絨平均手排長度為32mm。河北比上年度增加了2mm,內蒙古比上年度增加了4mm,浙江省比上年度增加了1mm。2013年—2015年不同顏色類別分梳山羊絨手扯長度變化情況見圖6。

3.含粗率。

(1)白分梳山羊絨。2015年度,白分梳山羊絨的平均含粗率為0.30%。高于全國平均值的地區是河北、浙江,含粗率分別是0.33%、0.46%;低于全國平均值的地區是天津、陜西、內蒙古,含粗率分別是0.13%、0.26%、0.25%。與上年度相比,平均含粗率均有增加。其中增幅最大的是浙江,增加了0.40個百分點;增幅最小的是陜西,增加了0.10個百分點。

(2)青分梳山羊絨。2015年度,青分梳山羊絨的平均含粗率為0.34%,比上年度增加了0.24個百分點。高于全國平均值的地區是內蒙古、浙江,含粗率分別是0.36%、0.65%;低于全國平均值的地區是河北、陜西,含粗率分別是0.21%、0.33%。與上年度相比,平均含粗率均有不同幅度的增加,其中增幅最大的是浙江,增加了0.54個百分點;增幅最小的是河北,增加了0.18個百分點。

(3)紫分梳山羊絨。2015年度,紫分梳山羊絨的平均含粗率為0.39%。高于全國平均值的地區是陜西、浙江,含粗率分別是0.42%、0.58%;低于全國平均值的地區是河北、內蒙古,含粗率分別是0.25%、0.36%。與上年度相比,平均含粗率增幅最大的是浙江,增加了0.51個百分點;增幅較小的是河北,增加了0.17個百分點。

2013年—2015年不同顏色類別分梳山羊絨含粗率變化情況見圖7。

4.含雜率。

(1)白分梳山羊絨。2015年度,白分梳山羊絨的平均含雜率為0.13%。高于全國平均值的地區是河北、內蒙古,數值分別是0.14%、0.15%;低于全國平均值的地區是陜西、天津、浙江,數值均為0.09%。與上年度相比,平均含雜率增幅最大的是內蒙古,增加了0.14個百分點;增幅較小的是陜西,增加了0.04個百分點。

(2)青分梳山羊絨。2015年度,青分梳山羊絨的平均含雜率為0.16%。高于全國平均值的地區是內蒙古,數值是0.18%;低于全國平均值的是陜西、浙江,數值分別是0.13%、0.12%。與上年度相比,平均含雜率均有增加,增幅最大的是河北,增加了0.15個百分點;增幅最小的是陜西,增加了0.04個百分點。

(3)紫分梳山羊絨。2015年度,紫分梳山羊絨的平均含雜率為0.17%。高于全國平均值的地區是河北、內蒙古,數值分別是0.18%、0.21%;低于全國平均值的地區是陜西、浙江,數值分別是0.15%、0.10%。與上年度相比,河北、內蒙古、浙江平均含雜率分別增加了0.16、0.19、0.09個百分點。2013年—2015年不同顏色類別分梳山羊絨含雜率變化情況見圖8。

三、存在的問題

(一)優質絨山羊養殖數量過少,缺乏超細型山羊原絨。山羊絨生產環境粗放,大多形不成標準化養殖,纖維同質性差,缺乏市場競爭力。

(二)剪絨替代傳統抓絨,剪絨不分部位,不論優劣,人為降低了山羊絨的使用價值,破壞了山羊絨資源。套子絨的增加,雖然降低了取絨成本,但增加了生產成本。套子絨在分梳過程中的反復梳理,人為破壞了山羊絨的品質指標。

(三)個人收購惡性競爭,按堆定價,不實行分級分等,山羊絨同質程度較差,不僅挫傷了牧民養絨山羊的積極性,也降低了山羊絨的使用價值。

四、措施建議

(一)科學飼養管理,加大優質絨山羊養殖數量。在各相關部門的重視下,2015年山羊絨細度變粗現象得到穩定控制,但優質超細型山羊原絨匱乏,占比不足3%,建議相關部門出臺相關補貼政策,提高牧民養殖優質絨山羊的積極性。

(二)提倡適時取絨,根據絨山羊生長規律、脫絨時間并結合氣候等影響因素,分期取絨。推行毛絨分選制度,對標準化生產的山羊絨從釗絨開始進行質量分選、組批、打包。

(三)提高絨山羊品種改良的技術措施。持續推行標準化、集約化、產業化生產,改變傳統粗放的山羊絨生產經營模式,在品種繁育上引良種,提高技術措施,做好品種改良。

(如有讀者需要查閱本文附件《2015年度山羊絨質量統計情況》,可聯系本刊)