云南省產業園區問題研究及對策建議

李曉璽 霍祖梅 楊 華

(云南大學經濟學院,云南 昆明 650500)

?

云南省產業園區問題研究及對策建議

李曉璽霍祖梅楊華

(云南大學經濟學院,云南昆明650500)

自1978年以來,我國產業園區的開發與建設對地方經濟的發展做出了突出貢獻,產業園區逐漸成為了促進地區招商引資、對外貿易、技術創新、創造就業的重要載體。當前產業園區在云南經濟發展中的意義突顯,但產業園區的發展依然面臨著地區經濟基礎薄弱、區域內經濟發展失衡、三次產業內部結構不合理等問題,而產業園區自身的發展也暴露出了數量龐雜、融資困難、功能不明確等問題。本文通過對當前最新的數據分析,針對性的對這些問題提出了建議,寄希望于云南省產業園區能夠取得進一步的發展。

云南省;產業園區;問題;對策

一、引言

云南省作為面向南亞和東南亞國家的“橋頭堡”,也是“一路一帶”建設中的重要戰略要地,其總體經濟發展的“數量”和“質量”水平意義突顯。云南省產業園區的建設最早可回溯至上世紀九十年代初期,當時為了能夠更好的推動云南省的工業化建設、城鎮化進程以及對外貿發展,省政府于1992年批準建立了6個省級產業園區,現已全部發展成為國家級產業園區,它們是云南省產業園區發展過程中的優秀代表。經過了近25年的發展,云南省目前大小產業園區的數量多達上百個,這些產業園區在地理空間上覆蓋了云南省的16個地州市,產業園區在云南省內的快速興起和發展引起了我的關注。

二、文獻綜述

國內外關于產業園區的研究,始于產業集群這一概念。韋伯是第一個提出產業集群概念的學者,他認為產業聚集是一定地域范圍內的小企業、支持企業和輔助企業的地理集中。在韋伯之后,格蘭諾維特(1985)提出產業區是一個“松散的耦合系統”,這些系統積極地協調各組織,以期達到協同效應,并最終能夠更好的參與國際競爭。A.J.Scott(992)提出隨著新技術革命的到來,生產方式正由原來的大批量、標準化向由需求驅動的小批量、定制化的柔性生產方式轉變,而產業區就是承載這種柔性生產方式的集聚。國內產業園區的研究可追溯到上世紀九十年代,王輯慈(1994)首先在其著作《現代工業地理學》一書中提出了新產業區的概念。在此之后,包括呂政、仇保興、陳劍鋒、吳曉軍、馬新平在內的知名學者相繼通過產業集群及產業園區的研究論證了發展產業園區的意義。在產業園區布局方面,吳福象(2014)認為中國產業空間布局東西部失衡的原因在于市場和社會最優的集聚發生了偏離,東部地區與國內價值鏈之間傳遞功能缺失。在產業園區優化升級方面,李照成(2015)分析了青島1992-2012 年城市化水平與三次產業的相關數據,得出青島產業布局不斷優化的現象。在云南省產業園區研究方面,賈得海(2014)分析了云南產業布局的現狀,認為云南產業存在著能源利用率低、產品附加值低的障礙,因此應該發揮產業政策導向作用,培育新興產業,從而加速產業的優化升級。

總的來看,當前國內外文獻中對于產業園區的研究越來越多樣化,這是由于產業園區的功能也逐漸呈現出多樣化、專業化、具體化的特點。現代產業園區不再僅限于企業地理空間上的產業集聚,更是企業之間功能互補、資源共享、協同競爭的一個綜合體,它已逐漸融入地區發展和社會生活的各個方面。

三、現狀及問題分析

云南省經濟的發展與產業園區的發展有著密切的聯系,地區經濟的發展為產業園區的基礎建設和服務水平的提升起著關鍵性的作用,而產業園區的發展則有力的促進了地區經濟的發展和產業結構轉型。以昆明高新技術開發區為例,2015年該區完成財政總收入40.81億元,服務高新技術企業185家,其中上市企業10家,新三板掛牌企業12家,銷售收入上億元的企業達108家。全年實現規模以上固定資產投資116億元,引進市外資金105.3億元,利用外資3.83 億美元。昆明高新技術開發區集中發展了新材料和裝備制造產業、生物醫藥這兩大產業,二者的銷售收入占比園區總銷售收入的近78%。關于產業園區對地區經濟的發展和產業結構的優化作用,我們還可以從產業增加值及其構成圖進行分析。

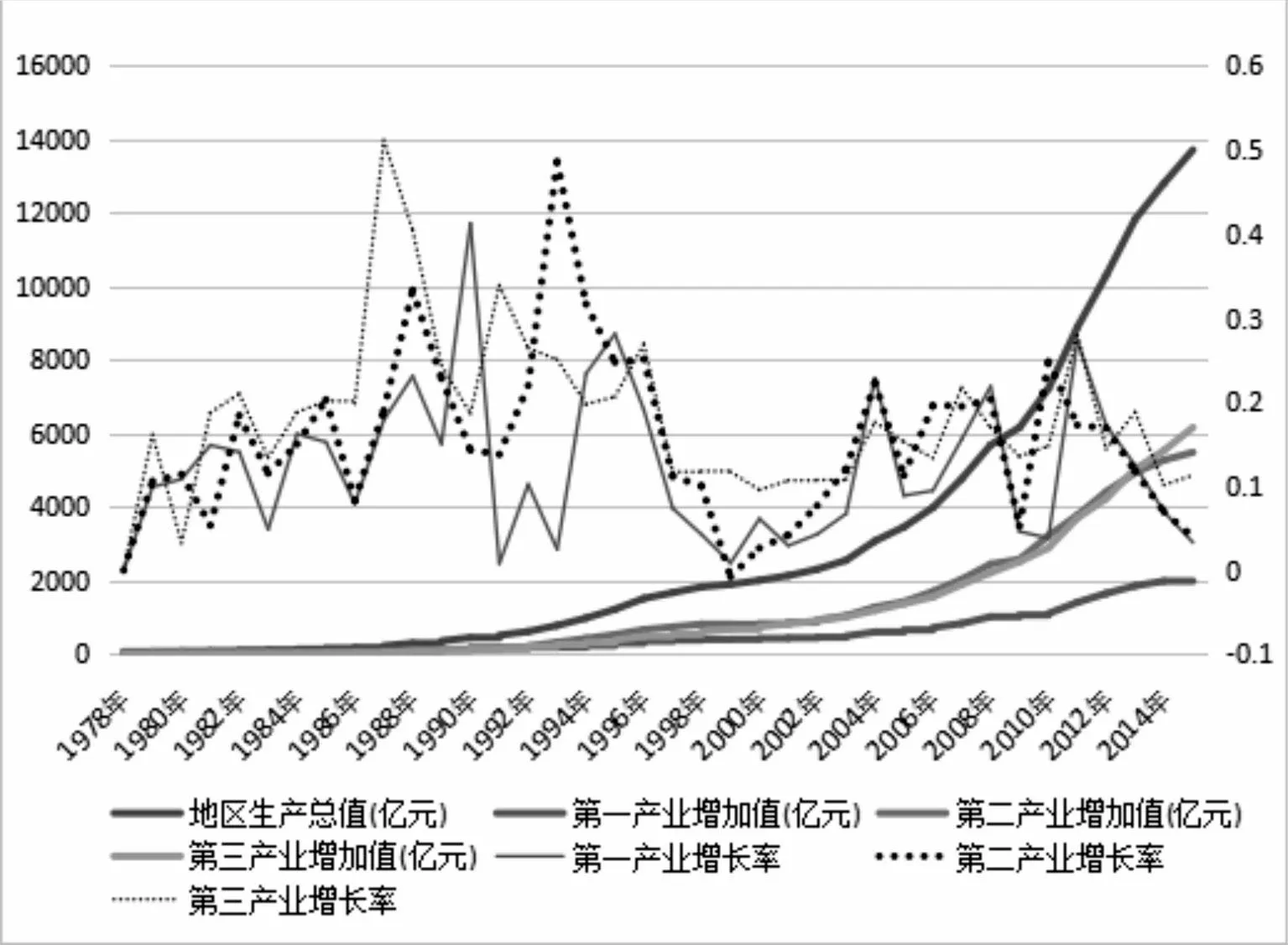

圖1 1978-2015年云南省地區生產總值及構成資料來源:國家統計局數據庫

從1978年以來,云南省的經濟體量有了很大的增長,1978年地區生產總值僅為69.05億元,2015年地區生產總值達到了13717.9億元,增長了近197.3倍,人均地區生產總值則增長了128倍。經濟總量的不斷上升為產業園區的建設和發展提供了有力的支撐。不過從2010年開始,第一二三次產業增加值的增速都開始驟然下降,并且還未出現探底反轉的信號。除此之外,從上圖中我們還可以看出地區產業結構逐漸開始優化,突出表現在從1990年開始,第二產業和第三產業的增加值與第一產業的增加值逐漸拉開差距,在這其中,第二產業增加值在1990-1996年實現了較快增長,第三產業增長較為突出的時期則為1990—1992年,該時期正是云南產業園區建設的興起時期,例如昆明高新區、昆明經開區、曲靖經開區、大理經開區、嵩明楊林經開區都是在1992年批準建立。隨著產業園區的進一步發展,云南省產業結構比例逐漸優化,下圖為云南省三次產業的結構變動圖。

圖2 2007-2015年云南省地區生產總值及構成資料來源:國家統計局數據庫

從縱向的角度來看,云南省三次產業結構逐漸趨于合理,第一產業比例保持平穩并且逐年降低,第三產業比重穩中有升,并在2013年逐漸超過第二產業比重。從橫向的角度來看,2015年云南省的三次產業機構比重為15:40:45,同一時期該數據全國平均水平為9.2:42.6:48.2,長三角地區為 4.3:45.3:50.4,珠三角地區為1.9:44.9:53.2,京津冀地區為 5.7:41.1:53.2。總的來看,云南的產業結構與發達地區的產業結構是相一致的,即產業結構占比排序為“三二一”,不過云南省第一產業占比還是較高,第二三產業的占比還有待進一步提高。除此之外,以農業為代表的第一產業普遍存在著規模化、現代化、集約化程度低,以制造業為代表的第二產業以及第三產業則起步較晚,發展水平較為滯后。總的來說,產業園區的建設對于地方經濟的發展、財政收入的增加、產業結構的優化等諸多方面有著積極的影響,但產業園區開發過程中所面臨的和所暴露的問題也應引起我們的關注。

(一)地區經濟發展滯后,省內經濟發展失衡

雖然2015年云南省GDP總量突破了1.37萬億,是歷史的最高值,GDP增速為8.1%高于6.9%,但從全國范圍上來看,云南省經濟總體發展水平相對滯后。云南省土地面積占全國總面積的4%,人口總數占全國人口總額的3.4%,但GDP總額僅占全國的2%,經濟發展水平還相對滯后。除此之外,省內各地區之間經濟失衡問題現象嚴重,我們以2015年的數據為例,昆明市及轄區的總產值達到了3970億元,而第二名的曲靖僅為1620億元,第一名與第二名之間相差近2.5倍,而西雙版納、德宏、麗江、迪慶、怒江五個州的產值都在350億元以下,其中怒江的GDP總量僅為100.12億元。值得注意的是,從2015年的GDP增速來看,省內GDP排名靠前的地區GDP增速都有所放緩,其中第二名曲靖的GDP已降至5.29%,第三名玉溪的GDP則已降至5.15%,地區經濟發展還面臨著較大的經濟下行壓力。

(二)產業園區數量過多,園區之間存在較大差距

云南省目前共有大小產業園區共計144個,其中包括7個國家級產業園區,66個省級產業園區,71個州、市級產業園區,這些產業園區數量龐雜,門類多樣,除去個別地區,幾乎每個縣都會有一個產業園區,但這些產業園區發展參差不齊,發展的較好的大多位于經濟基礎較好的地區,例如昆明市的產業園區多達19個,曲靖為12個,玉溪為12個,楚雄州達11個,滇中四個州市(昆明、曲靖、玉溪、楚雄)建成的產業園區就占到了54個,占云南省144個已建成產業園區的37.5%。位于這些地區的產業園區的產業園區產值也相對較高,昆明高新技術開發區和昆明經濟技術開發區的銷售收入都達到了千億元,值得一提的是昆明高新區2015年的營業收入已突破1600億元。但從總體情況來看,營業收入在100億元以上的產業園區還只有24個,還有不少產業園區的營業收入在10億元以下,部分州市園區發展緩慢、實力弱、效益差。

(三)園區建設具有一定盲目性,產業集聚效應不強

目前省內關于產業園區的建設還缺乏較為統一的規劃標準,部分地方政府為爭取資金及優惠政策,在缺乏合理論證的基礎之上,盲目跟風建設產業園區,使得產業園區在發展的初期就面臨基礎設施服務不足、功能不明確、規劃不合理等問題,而這些問題又容易導致園區吸引力降低、產業鏈不完全、企業融資困難等諸多方面的問題,部分產業園區甚至現已“名存實亡”,這種情況導致了資源的極大浪費,同時也危害了地區經濟的發展。在云南省產業園區的發展過程中,產業園區的集聚效應不強也是很大的問題,由于產業園區建設的盲目性,產業園區在吸納企業時也缺乏統一認識,部分園區只注重企業的數量,而不注重產業園區內部的企業之間的產業鏈條關系,使得園區的主導產業不突出,產業集聚所帶來的積極效應沒能夠凸顯。

四、建議及總結

當前云南省產業園區的發展面臨著地區經濟增速放緩、經濟發展失衡、產能過剩等一系列問題,而在產業園區之間則存在著數量龐多、功能不明確、發展參差不齊等問題,同時在產業園區內部也存在著主導產業不突出、集聚效益不強、園區基礎服務較差等問題,這些問題都是在地區產業園區發展過程中所要面對的不小挑戰,但同時這些問題也是地區產業發展轉型的契機。具體而言,首先要統一產業園區建設和發展的相關標準,完善產業園區的基礎設施服務,提高園區土地規劃的合理性及土地利用效率。其次要明確產業園區的主導產業,精確產業園區的功能定位,對入駐的企業進行一定的篩選,促進園區內企業形成較為完整的產業鏈條。除此之外,產業園區還需要助力企業融資,除了促成銀行對企業進行信貸融資,例如與商業銀行開展供應鏈金融服務,或可以引導企業在場內市場、交易所市場、新三板市場、互聯網金融平臺上進行融資,以拓寬企業的融資渠道。值得一提的是新三板,當前新三板的掛牌門檻還相對較低,企業掛牌新三板以后不僅可以通過做市交易和協議轉讓增強企業股份的流動性,同時還可以通過定向增發進行融資,當前新三板已經實行了分層機制,未來還有可能推出轉板機制,對于中小微企業而言,新三板融資無疑是一個不錯的選擇。

綜上所述,云南省的產業園區在建設和發展過程中面臨和暴露出不少的問題,只有不斷完善和解決上述問題,產業園區才能夠更好的在地區經濟的發展中發揮積極作用。

[1] Mark Granovetter.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness [J]. American Journal of Sociology,1991(11):481-510.

[2] Scott,A.The collective order of flexible production agglomerations:Lessons for local economic development policy and strategic choice.Economic Geography,1992,(68).

[3] 王緝慈.中國產業園區現象的觀察與思考[J].規劃師,2011,(9).

[4] 賈得海,沈興.基于集群理論的云南省產業布局研究[J].中國商貿,2014,(20).

[5] 吳福象,蔡悅.中國產業布局調整的福利經濟學分析[J].中國社會科學,2014,(2).

[6] 李照成.青島產業結構與城市化相關分析[J].現代經濟信息,2015,(03).