美國大學的治理模式與內部審計功能探析

趙亞楠

【摘 要】 文章主要介紹美國大學的治理模式及其內部審計制度。結合大學的演變,介紹美國大學的構成分類及特點。還從美國大學的內部治理結構出發,以哈佛大學和加州大學伯克利分校為例,介紹其整體內部治理結構,包括審計部門在治理結構中的地位和審計部門的內部組織結構,并從內部審計實務的角度進行實證研究,總結美國大學內部審計流程中值得借鑒的理念與實務,如加強內審的獨立性、強調基于風險的內部審計以及注重內審職能的咨詢服務。

【關鍵詞】 美國大學; 治理結構; 內部審計

【中圖分類號】 F239.2 【文獻標識碼】 A 【文章編號】 1004-5937(2016)17-0113-06

近年來,從國際比較角度研究大學審計的文章越來越多。美國作為全世界高等教育最發達的國家,其經驗值得研究和借鑒。美國大學形式多樣,競爭性強,正如美國著名高等教育學家伯頓·克拉克談到的,“在世界上主要國家的高等教育系統中,美國是最缺乏組織的,幾乎完全是一種相互之間自由競爭的市場”[1]。這種自治與競爭的狀態,也促使了其高等教育的繁榮。盡管中國在政治體制、社會形態等方面與美國不同,不能全盤借鑒美國的做法,但從治理的角度出發,研究美國大學的審計功能,對于完善我國高校內部審計制度具有指導意義。這也是以審計為視角對治理問題的探索,對于完善我國高校的治理結構具有一定的指導意義。

一、美國大學的治理結構介紹

(一)美國大學的類型及成因

在政治方面,美國是分權制國家。在建國后很長時間內,聯邦政府內閣不設教育部。后來建立的教育部也不直接管轄大學。在經費方面,美國高等教育經費的來源渠道主要分為政府投入、社會捐贈、學生繳納等。政府大量資助那些在競爭上處于弱勢的社區學院等,而對于研究型高校,因其在競爭中處于優勢,可以吸收各種資源,政府的資助占比并不高,這在某種程度上促成了美國高等教育系統相互競爭的現有格局。

(二)美國大學的內部治理結構

高校治理結構是指在一定的財產權制度基礎上為實現高校的教育目標,就高校內部治理的組織結構設置及其相互之間權力配置、制衡、激勵等所進行的制度安排以及對高校內部和外部利益相關者正式的和非正式關系的制度安排,以便使各利益相關者在權力、責任和利益上相互制衡[2]。

美國大學治理結構,盡管因歷史傳統和大學類型不同而具有多樣性,也表現出某種統一性。

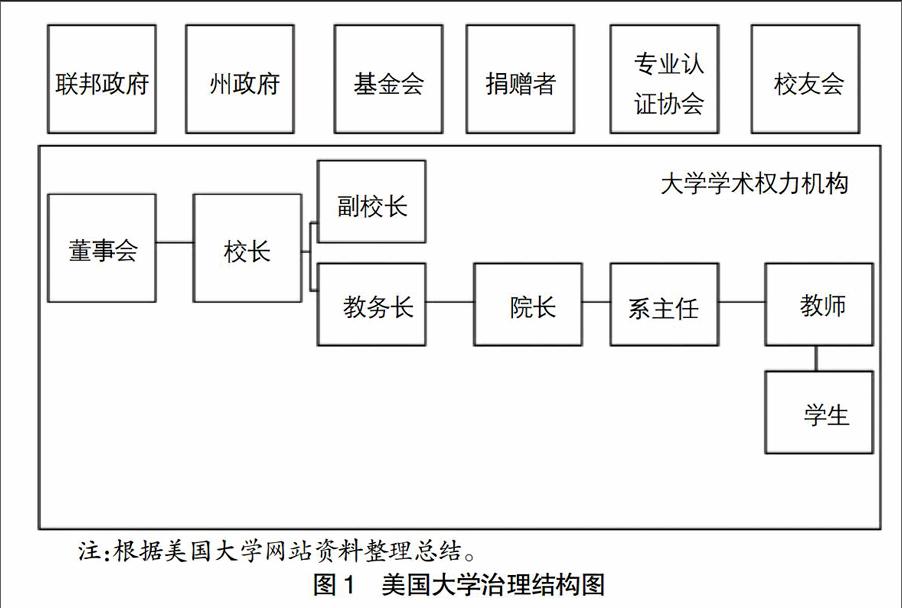

如圖1所示,美國大學內部治理結構一般包括董事會、校長、副校長、教務長、院長和系主任、教師、學生等。大學外部包括聯邦政府、州政府、基金會、專業認證協會以及校友會等。

1.高校董事會/治理委員會

董事會是大學的最高權力機構和決策機構。董事會有多種表達方式,在私立大學通常表述為“Board of Trustee”,在公立高校則一般為“Board of Regent”,有的高校也稱之為“Board of Overseer”“Board of Visitors”或“Board of Curators”。董事會是大學治理的最高權力機構,它的存在使美國大學在內外各利益相關者之間保持適當的平衡[3]。無論私立大學還是公立大學,其董事會中校外的社會人士占多數,以工商企業人士及律師為主。

董事會下常設若干負責具體事務的專門委員會。如密歇根州立大學董事會通過下設執行委員會、社區和公民事務委員會、財務規劃委員會、審計委員會、投資咨詢委員會、學生和校園生活委員會、政策委員會、大學合作委員會、員工薪酬委員會、發展和校友關系委員會、醫學中心委員會等發揮作用。

2.校長

校長是治理結構中的重要角色。大學校長依據董事會的授權,擁有大學行政和學術事務的權力,承擔大學行政和學術事務的責任。不同大學對于校長的表述方式也不同,一些州立大學稱之為“Chancellor”,在包括多所分校的大學中,校長稱為“President”,總校長稱為“Chancellor”。也有少數大學的校長稱為“Rector”[3]。

某一具體辦公室的工作主要由副校長負責。由于大學的特點不同,各大學根據各自的需要設置了不同的副校長,但通常都包括行政或財政副校長、學生事務副校長、發展副校長以及法律顧問等。教務長(Provost)有時也被稱為學術副校長(Vice President for Academic Affairs),主要負責大學的課程、教學和研究等學術事務。一般來說,美國大學財政副校長的重要性僅次于校長和教務長[3]。

二、美國大學的治理結構與審計功能——以哈佛大學和加州大學伯克利分校為例

美國大學可以初步分為公立大學與私立大學。美國大部分公立大學是由州政府出資創辦和運營的州立大學,如加州大學伯克利分校。還有一種公立的社區大學,提供低學費的兩年制教育,有的學生可以通過先讀兩年的社區大學再轉學到其他學校。從美國一些大學的網站上可以看出,公立大學的主要業務分為以下模塊①:科研(Research)、教學(Teaching)、公共服務與社區服務(Public Service & Community)和行政管理(Administration & Services),包括建筑和設備管理。

美國私立大學的歷史比公立大學悠久。學費在私立大學經費來源中所占比重較大。學校與聯邦政府及州政府之間沒有直接隸屬關系和管理與被管理關系。

為了更全面了解美國大學的治理模式與內部審計功能,本文選取哈佛大學作為私立大學的代表,加州大學伯克利分校作為公立大學的代表進行具體介紹,由于加州大學伯克利分校也隸屬于加州大學系統,選取該校做介紹能夠進一步探索公立大學分校的管理模式。

(一)哈佛大學的治理結構與審計功能

1.總體治理結構

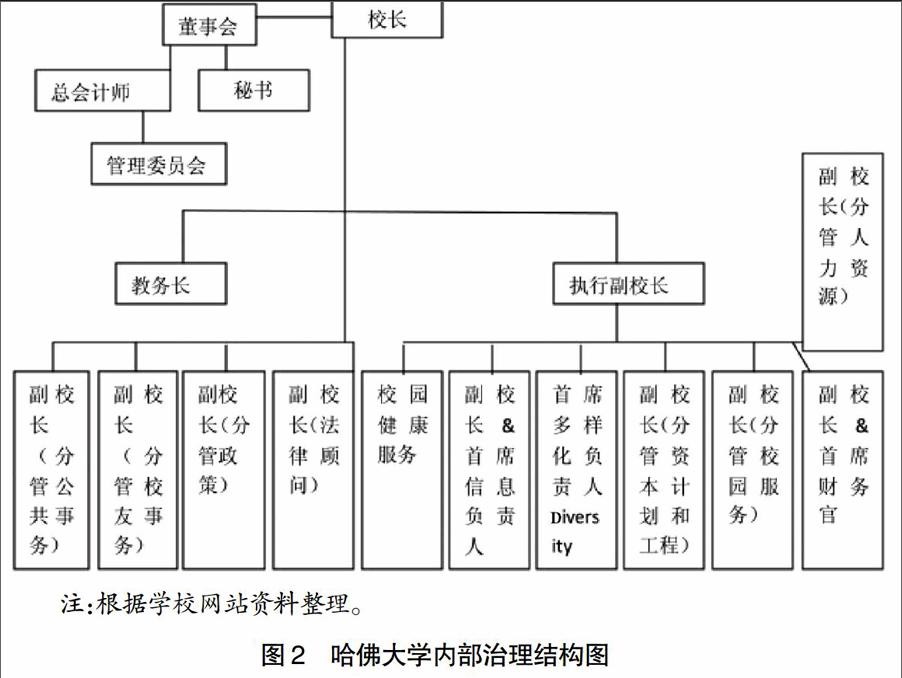

在哈佛大學,校長和教務長代表管理層,確保大學存在良好的風險管理并發揮作用,設立風險管理和審計服務部(RMAS),在識別、討論和解決風險方面為校長和教務長提供咨詢服務和決策意見。哈佛大學治理結構如圖2所示:分管財務的副校長對執行副校長負責,執行副校長還分管包括校園健康服務在內的六個部門,執行副校長對校長匯報。董事會下還設立了總會計師、秘書處等機構。

2.風險管理和審計服務部構成

風險管理和審計服務部(Risk Management & Audit Services,RMAS)通過提供以下服務識別、管理、減輕風險,包括:(1)合同咨詢;(2)危害分析和風險規避分析:這項調查是由有資質的工程公司在固定的部門進行,主要是針對建筑風險;(3)財產估值,通常用來輔助購買或者租賃某種資產的決策;(4)財務、運行和合規性審計,目標是通過識別無效率和控制缺陷為部門提供服務,提出改善建議,除了標準審計(Standard Audit),還提供財務和運行控制審計、綜合審計(財務運行審計和信息系統審計結合)、業務流程測評、管理評價(部門領導或高管要求)、自我測評操作等;(5)信息系統審計,確保信息資源是受保護的、可信的、可用的和合乎學校政策流程的,使用COBIT框架,具體來說信息系統審計提供的服務包括:IT管理、信息系統審計、綜合審計(側重應用控制、用戶訪問、應用程序變更控制和備份和恢復管理等,以保證數據的可靠性、完整性和可用性)、自我測評、合規性審計(包括學校政策流程、支付卡流程PCI、醫療電子交換法案HIPAA、家庭教育權力和隱私法案FERPA等);(6)風險管理、風險籌資與保險。

RMAS的具體職能設置如圖3所示,RMAS主任在業務上對聯合監察委員會(審計委員會)負責②,在行政設置上對主管財務的副校長兼首席財務官負責。RMAS對于所有財務、運營和內部控制負有監督檢查責任,每年向審計委員會至少年報告4次工作和提供年度總體工作報告。

哈佛大學網站資料顯示,截至2014年底,RMAS共有22位專業人員,除去主任與執行助理外,財務管理與合規審計模塊人數最多,為10人;風險戰略與保險模塊次之,共5人;信息系統審計共4人;風險與審計戰略1人。

3.業務開展過程

每年開展的審計業務的常規流程是:通過風險評估,RMAS與學院、部門和學校各個管理單位分別溝通,識別并確定哪些風險(包括管理、財務、合規方面)對學校是重大的,根據風險程度制定年度審計計劃。各個部門可以根據實際情況提交審計申請,RMAS通過風險高低來評判,對于主動提出的申請通常會列入下一年度審計計劃。

每個審計項目的持續時間與該項目的規模、復雜程度和組織的內部控制程度有關,每個審計項目需要對方單位提供一名指定聯系人,經由聯系人在實施審計過程中訪談關鍵人員。一般來說,一個審計項目要求三個月完成,包括計劃階段4周、實地工作階段4周、編制審計報告階段4周,一名審計師可能同時穿插在多個審計項目中,但某段時間(如一周)集中于單獨項目。

審計報告的審閱部門包括:部門的管理團隊、財務部門主管、RMAS部門主任、財務副主管、普華永道(哈佛聘請的外部審計部門)等,提請查閱審計報告需要得到RMAS主任的同意。

(二)加州大學伯克利分校的治理結構與審計功能

1.州層面的高校治理

盡管從國際比較的角度來看,美國的高等教育是世界上最多樣化的分權管理和市場導向的系統,但是從20世紀70年代起,美國的州政府就在高等教育管理中扮演著越來越重要的角色。2000年以后,更多的州采用績效報告政策代替績效預算和撥款③,這足以表明州政府已經介入大學的自治[4]。

加州大學是組成加州公立高等教育體系的三個大學系統之一。另兩部分是加州州立大學系統和加州社區大學系統。加州大學系統共有十二個校區,管理三個美國能源部的國家實驗室。

加州大學董事會的政策是建立和維持內部審計項目作為一個獨立的功能。內部審計受到SVP/Chief Compliance and Audit Officer(CCAO)即首席審計官的領導,是高校理事會的一個組成部分。從行政結構來看,SVP 需首先匯報給分管商業運作的執行副校長(Executive Vice President-Business Operations)。校園以及實驗室的內部審計部門負責人IADs(Campus/Laboratory Internal Audit Directors)在管理層級上匯報給校長或者實驗室主管并且通過SVP直接匯報給董事會下屬合規和審計委員。在操作中,雙重匯報結構功能性上應該通過高校董事會的合規和審計委員會直接匯報給高校董事會,而在管理層級上匯報給管理部門。校園和實驗室的內審總監在功能上通過SVP/CCAO匯報給高校董事會。如圖4所示。

有效的雙重匯報關系依賴于SVP/CCAO和部門內部審計師所向之匯報的校園管理層之間的合作。為了使得審計項目具有可信性,高校董事會具有一定的自主權,可以相當大地緩解來自雙重匯報結構的沖突。

2.加州大學伯克利分校的審計委員會

加州大學伯克利分校設有審計委員會(CAICFA),對校長負責。審計委員會的職能是對于來自校長所支持的校園審計計劃進行檢查和認可,對審計結果進行核實,評估審計和咨詢服務(A & AS)資源的正當性等。這個委員會由內部控制、財務問責和外部審計以及調查活動四部分任務組成。審計委員會的成員包括分管行政、財務、科研、學生事務的負責人、執行副校長和院長,教務長以及校園的法律顧問等。該委員會定期與合規、責任、風險和道德委員會(ERCS)商討校園熱點問題。

加州伯克利分校的行政與財政事務由大學的執行副校長負責。在執行副校長之下又分別設立了法律事務、審計咨詢服務等七個辦公室,在相關領域為整個大學提供服務。審計與咨詢服務(Audit & Advisory Services)直接由校長(Chancellor)領導,部門主任直接向校長報告工作。如圖5所示。

3.加州大學伯克利分校的內部審計部門

從圖6中可以看出,加州大學伯克利分校審計服務部門的構成比較簡單,根據業務的不同,各審計師之間的責任也有所差別,有專門負責信息系統方面業務的審計經理等。從圖中可以看出審計服務部門的雙重匯報結構。

該部門共有10名成員,其中,主、副審計長下設1名IT審計經理、3名審計經理、2名高級審計師和1名審計員。

4.業務開展過程

每年1月到2月,審計部門開始數據收集工作并著手進行分析,即從圣誕節和新年后的假期開始,進入了審計工作的第一階段。在3月份,使用校園完整的風險評估模型進行評估,準備審計計劃草案。3、4月份審計部門還要就審計預案報送校園審計委員會批準,并且在校園道德合規和咨詢服務委員會(ECAS)的輔助下修改確定審計預案初步方案,最終確定的審計預案報送給高校董事會進行審批流程。接下來,更改審計預案。5月份,高校審計委員會將就最終的年度方案進行評議并批準,ECAS也最終敲定計劃;7月份,最終審計預案將上交給高校董事會。

就具體工作流程來看,第一步要發送審計通知給被審計單位,還要就審計的議題、審計安排和需要的文件進行準備,建立與被審計單位的聯系。第二步要進行初步的審計調查,包括風險評估,制定審計方案。第三步進行現場工作,包括與被調查單位進行溝通、為執行現場操作編訂草案;然后分析,訪談,測試。在現場調查結束之后,與被調查單位討論調查結果,準備審計報告。審計工作的最后一步是溝通及跟進(follow up)環節,包括針對審計服務的滿意度對被審計單位進行調查,監督改善計劃的實施進展,并最終向高校審計委員會進行匯報。

年度審計報告(圖7)顯示,2013年加州大學伯克利分校的審計項目由一系列的鑒證、咨詢和調查服務組成,這些項目都通過一個基于風險的識別過程確定。審計計劃的目的是達成一個深度和廣度的平衡。從各個審計項目的時間構成來看,財務管理領域所分配的時間最多,其次為院系部門、信息技術與交流,可見這幾類領域的風險較高,尤其是財務管理方面。

整體看,從2010年到2013年,加州大學伯克利分校在審計業務所花費的時間都遠遠高于其他兩類業務。調查業務,占審計業務時間的四分之一左右,所占比例呈下降趨勢。咨詢業務,2010年約為審計業務時間的六分之一,到2013年這一比例躍升至五分之二。

2013年,審計和咨詢服務部門高效地輔助完成高校管理,幫助減輕高校各類風險。績效包括:審計計劃內項目、咨詢服務(較2012年增加35%)、整體的客戶滿意度調查分數超過全校平均分(4.44分,滿分為5分)等。在這一年,兩名審計師獲得了國際注冊內部審計師資格(CIA),一名獲得了風險管理確認專業資格(CRMA)。作為年度風險評估的一部分,審計部門執行了針對超過400名高校行政人員的風險感知調查,并獲得了30%的回復率。

三、美國大學治理結構與內部審計的特點及對我國的啟示

(一)明確治理框架,優化管理體制,強化委員會機制,進一步發揮審計在治理中的作用

美國大學治理結構最大的特點就是其具有完善的約束機制。大學的內部有董事會對校長的約束、大學其他行政人員對校長的約束等。在董事會內部則有委員之間的相互約束。大學外部有聯邦政府、捐贈者等的約束[5]。這些約束機制可以使得校園各個職能部門的工作得以順利有效地開展。內部審計是高校治理結構的有機組成部分,直接對校董事會管轄的審計委員會負責,其內部審計獨立性較強。

在我國,大學內的各項事務幾乎都是在上級教育部門領導下,由黨委書記和校長進行處理,管理機構組成單一,決策過程中的民主性得不到充分體現。借鑒美國大學治理制度和結構,國內高校可以考慮增設常務委員會,如審計委員會、薪酬委員會等。就部門來說,我國不少高校的審計部門與紀檢部門合署辦公,如國內相關調查顯示該比例高達22%,且審計機構的分管人為書記、副書記等黨委成員的占52%[6],這種匯報關系很難保證內部審計的獨立性。應強調審計部門對校長負責,弱化內部審計機構與被審計對象間的利益關系,確保審計的客觀性、公正性。

(二)將風險管理融入審計職能,建立風險導向型的內部審計

哈佛大學將風險管理與審計整合為一個部門,作為獨立的部門評估風險并進行審計,對風險進行控制。就審計業務來說,它是基于風險評估的審計,審計環節中包含重要的風險評估環節,并且每年會針對學校的活動進行新一輪的風險調查。其他例子還包括:佐治亞理工大學,其內部審計部門編訂的《內控指南》詳細列明了學校可能會面臨的八種領域的風險。在長達88頁的指南里,對各種風險進行了詳細說明和控制辦法。比如財務記錄不準確的風險,可以采用指定專人負責、確保職責的分散化、有效的監督方式等予以防范。在康奈爾大學,學校被分為很多可以審計的獨立單位,包括各個院系、成本中心等。對諸如規模、業務復雜性和外部環境等風險因素進行評估。通過評估對這些單位打分,審計部門再基于這些風險評估結果決定審計哪些單位。低風險的單位只需定期進行有限范圍的檢查,審計部門通常將較多時間分配在高風險的單位。耶魯大學通常也對其內部單位進行風險評估,并按照次序排列風險,集中高風險的項目優先審計。

目前,我國大多數高校內部審計仍然停留在事后控制,對于各部門的風險識別不足,從而造成一些本來可以預防和避免的損失。國內學者也做了相關的論述,如認為內部審計部門作為高校專司監督職能的機構,在高校風險管理中扮演尤為重要的角色[7]。因此,應借鑒美國大學的經驗,從風險識別入手,強化各個部門的風險意識,努力構建風險管理的文化,建立風險導向型的內部審計制度。

(三)注重對審計結果的運用,促進監督整改

美國大學高度注重評估后的后續執行環節,確保審計執行到位的同時,防范同類問題的產生。如加州大學伯克利分校在審計流程的最后一步包括滿意度調查、監督整改和匯報董事會等,通過滿意度調查,可以得到對本次審計工作來自被審計部門的反饋,有利于進一步工作的改進,而監督整改環節落實到位,有效地保證了對發現的問題的整改,提高了審計效果。

目前,我國高校的審計雖然也有要求對整改環節進行監督,但很少能夠執行到位,因此,應借鑒國外高校的優秀做法,切實建立后續跟蹤審計制度,促進問題的整改落實,降低風險。

(四)注重加強內部審計的咨詢服務和調查職能

盡管從時間分配上,美國大學內部審計的主要工作還是圍繞著傳統的財務領域的合規領域,但是對于咨詢業務已經越來越重視。在本次研究的過程中,筆者在美國各大學網站搜集資料的過程中發現,許多大學的審計部門都具有很強的咨詢功能,有些大學將兩者合并,將咨詢直接加入到部門名稱當中。還有許多高校的內部審計部門設置了各種培訓環節、自評環節,如加州大學伯克利分校開展了“Bridging the Gap”拉近學校各部門甚至學生與審計咨詢部門的距離。同時,內審部門執行或輔助執行有需要的調查,對于那些有可能錯誤使用高校資源的行為進行報告,如加州大學伯克利分校的內部控制問卷、加州大學圣地亞哥分校自我評估調查問卷等,采用定期調查的形式,審計部門可以對問題有更加清晰的認識,有利于控制風險。師生也可以網上提交問題,或者要求介入某些問題,全員參與與監督機制暢通。

國內高校的內部審計部門所開展的業務咨詢服務和調查服務所占的時間過少甚至沒有此類業務,盡管在業務過程中融入了咨詢的功能,但并未充分加以利用,在調查方面則更是少之又少。對此,我們應該加強宣傳,創新方式進行調查與咨詢業務,拉近審計部門與學校各部門之間的聯系。

除以上四點建議外,我們還應該借鑒美國其他大學的經驗,包括注重信息系統的審計,促進審計人才的多樣化,并且對風險的變化進行針對性的業務開展等。

盡管美國大學的內部審計制度具有很多優點,但其所應用的一些有效的方式手段并不能完全為我們所用。政治制度和文化方面,中美兩國之間存在著很多差異。政府在未來中國大學治理結構的格局中仍然會占據相對重要的位置。這樣的治理結構也會使得中國大學無法照搬美國的模式。但是,這并不意味著中國大學治理結構下審計職能不會發生變化。在約束機制方面,以大學章程的建立健全來推動完善高等學校內部治理結構,為實施有效的約束機制確立規范的框架,這可能是我們需要邁出的第一步。

【參考文獻】

[1] 約翰·范德格拉夫.學術權力——七國高等教育管理體制比較[M].王承緒,等譯.杭州:浙江教育出版社,2001:124-126.

[2] 李定清.高校法人治理結構初論[J].會計之友,2007(3):24-25.

[3] 歐陽光華.董事、校長與教授:美國大學內部治理結構研究[M].北京:高等教育出版社,2011:120-154.

[4] 王林.新經濟時代美國大學治理的改變[J].高教探索,2012(1):54-58.

[5] 程北南.美國大學治理結構的經濟學分析[M].北京:中國財政經濟出版社,2010:253.

[6] 呂先锫,王振青.我國高校內部審計現狀調查報告[J].會計之友,2012(10):10.

[7] 張佳春,戴小月.中國公立高校治理中的內部審計問題文獻綜述[J].會計之友,2014(12):80.