成都高校青年教師身體狀況與體育鍛煉的研究①

譚靚 田燕

(成都中醫藥大學體育學院 四川成都 611137)

成都高校青年教師身體狀況與體育鍛煉的研究①

譚靚 田燕

(成都中醫藥大學體育學院 四川成都 611137)

該文采用文獻資料研究、專家訪談、問卷調查與統計分析等方法,對成都10所高校非體育專業教師進行調查與研究,旨在系統分析青年教師身體機能狀態和常見疾病及該群體體育鍛煉的參與人數、鍛煉頻率和鍛煉形式,找尋出影響成都高校青年教師參與鍛煉主要因素,并在其基礎上提出建設性的意見。

成都高校 青年教師 身體狀況 體育鍛煉

隨著社會節奏愈演愈烈,市場上各行各業的競爭更趨于白熱,被大環境普遍定義為“偏安一隅”的大學教師這類高知群體也出現過勞死亡或者健康狀態極不樂觀,作為該群體中的青年教師有些更甚至被賦予教研管三重身份,他們的狀態又如何?其體育鍛煉參與情況又如何呢?筆者持著疑慮籍借課題的形式,選擇成都高校青年教師作為研究對象,以期系統了解成都高校青年教師身體狀態和體育鍛煉參與度,并在此基礎上提出指導意見。

1 研究對象與研究方法

1.1 研究對象

文章以西南財經大學、西南交通大學、電子科技大學、西南民族大學、成都理工大學、四川師范大學、成都中醫藥大學、成都師范學院、成都行政學院、四川交通職業技術學院等10所院校的非體育專業教師為調查對象,對成都高校青年教師的健康狀況和體育活動參與情況進行研究。2013年世界衛生組織確定新的年齡分段:44歲以下為青年人。在此次的調查中把研究對象分為20歲以下,22歲到44歲均分出5個年齡段進行分析。

1.2 研究方法

(1)文獻資料法:通過中國知網、學校圖書館和相關網站,查閱了大量與高校教師的健康狀況、體育鍛煉、生活方式、工作狀態等主題相關的專業期刊、學位論文、書籍及雜志作為研究參考資料。

(2)問卷調查法:問卷《成都高校青年教師健康狀況與體育鍛煉開展情況的調查問卷》設計包括教師基本信息、健康狀況和體育活動參與情況等問題,請專業人員對問卷的效度進行評定合格后,在10所院校中委托專人進行發放和回收。問卷發放1000份(每校100份),回收有效問卷925份,回收有效率達92.5%。

(3)專家訪談法:通過3次學術交流會議、電話咨詢等方式,對成都高校體育學專家、體育學院管理人員共計24人進行了訪談。

(4)數理統計法:對調查所獲取的相關數據通過計算機Excel2010進行自動處理,得出的結果為分析和說明問題提供了圖形和數據支持。

2 結果與分析

2.1 成都市高校青年教師身體健康狀況

“亞健康”狀態指人的機體雖然無明確的疾病,卻呈現活力降低,適應能力減退的一種生理狀態,它是由機體各系統的生理功能和代謝低下所導致的,介于健康與疾病之間的一種狀態,也有人稱它為“第三狀態”或“灰色狀態”。患者僅感到身體或精神上的不適,如疲勞無力、精神不安、頭痛、胸悶、失眠、食欲不佳等,但經過各種儀器和化驗檢查都沒有陽性結果。

亞健康狀態,從中醫的角度來看是一個“未病”的動態狀態,如果處理得效,軀體可向健康的方向轉化;反之,則罹患疾病,是一種潛伏期較長的慢性病。美國疾病預防控制中心將其正式命名為慢性疲勞綜合征(CFS)。患此癥嚴重者可能進入“過勞死”的預備軍。

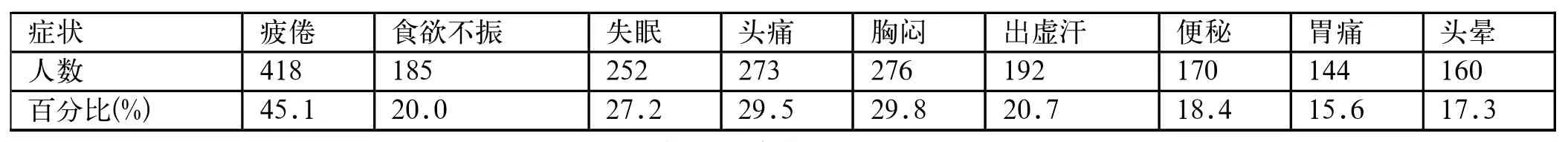

由表1、2可見,成都市高校青年教師軀體狀態的調查結果不容樂觀,有一部分青年教師已經處于亞健康狀態。究其原因,不難發現高校青年教師多數自恃年輕力壯,忽略保健,有些閑暇時間更多地放在了手機微博、微信聊天上,甚至認為養生保健是老年以后才會面對的問題,往往錯過最佳的亞健康轉換期。

表1 軀體癥狀統計表(有時)(N=926)

表2 軀體癥狀統計表(經常)(N=926)

高校青年教師實屬亞健康的高危人群,科研、教學、各類學術活動使其應接不暇,再加上成都市80%以上的高校屬于多校區辦學,校區之間的距離大部分在15 km以上,青年教師的工作往往安排在遠離市區的地方。70%以上的青年教師疲于奔波各校區之間,為了準點上課來不及吃早餐,或簡單地在校車上解決午餐,飲食失常,生活失律。為了適應激烈的社會競爭,青年教師除了完成常規的教學科研任務以外,還得參加繼續教育,提升學歷和學校布置的教師能力提升的專業比賽,術業專攻無心參與社會交際活動,即使學校有意識安排的體育鍛煉和工會活動,因各方面的原因無法參加,使持續緊張的精神狀態得不到有效的放松從而出現過度疲勞現象。在這類人群中,以女性更為突出,她們在工作的同時需兼顧家庭的角色,中國傳統觀念給予職業女性更多的壓力,導致其長時間處于激亢狀態,亞健康進一步發展成疾病,如乳腺癌、子宮卵巢癌、不孕不育癥等疾病在該群體中日趨年輕化。

2.2 成都市高校青年教師的患病情況

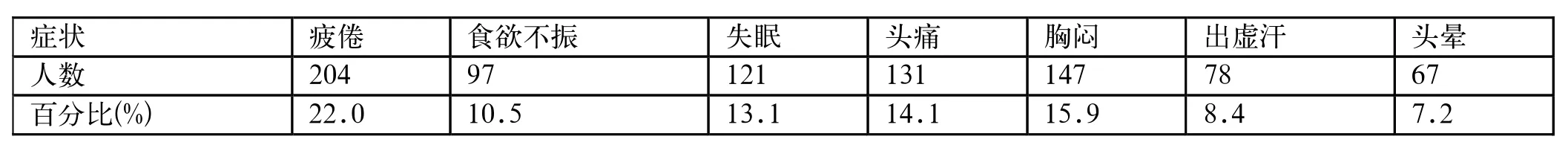

問卷調查結果顯示,成都市高校青年教師在過去一年患病較多的為頸椎病、慢性咽炎、胃腸病,現在患病較多的為頸椎類疾病、關節炎、咽喉部疾病。(詳情見表3)

從表3中可以清楚地看出,頸椎病為青年教師發病的首位,另外腰椎和關節等運動器官病變率也較高。主要原因是因為高校教師屬于長期伏案工作的用腦族,長時間地保持一個姿勢查閱資料、備課、寫作,使得頸、腰部的肌肉、關節持續處于應激狀態,肌肉組織的長時間牽拉得不到有效放松,彈性降低。再加上繁重的工作壓力,大量的個人時間消耗在上下班途中,沒有多余的時間進行體育鍛煉,關節外周肌肉群放松不夠,進一步發展造成了頸椎、腰椎的退行性病變。

表3 疾病情況統計(N=926)

表4 目前是否經常參加體育鍛煉(N=926)

圖1 閑暇時間度過的主要方式

圖2 體育鍛煉地點統計

其次,成都高校青年教師中咽喉部發病率也較高,這也是教師的職業病。調查顯示:慢性咽炎、鼻竇炎在該群體中最常見。目前成都高校教室硬件設備配套較差,缺乏擴音設施,教師給學生上課多數以大班的形式,人數少則八九十,多則一兩百。再加上教師在上崗前并沒有進行系統的發音培訓,上課時為了達到理想的教學效果同時還要維持課堂秩序,僅用胸腔發音的方式來盡量提高自己的音量使其洪亮,須不知這對其的聲帶傷害非常大,長此以往易造成該部位的器質性病變。另一方面為不可控因素——空氣污染,去年成都有1/3的時間為霧霾天,在這一百多天中有半數以上為重度霧霾,更甚者超過北京。成都霧霾的時間主要集中在秋季學期,教師在課堂上疲勞的咽喉部附著空氣中的有害物質攜帶的病毒、細菌,進一步侵襲呼吸系統造成感染。

另外,胃腸道疾病高發與工作壓力大和飲食不規律有關。有關調查顯示,在高強度的工作壓力中如得不到有效舒緩將引起焦慮和抑郁的情緒,情緒障礙與疾病二者互為因果,形成了惡性循環,最終導致難愈的胃腸道疾病的發生。青年教師教學量較大,科研任務較多,再者新進職場,課題申報、職稱晉級、經濟收入低無疑造成很大的壓力,迫使其不斷地拼搏進而無過多的時間關注于飲食,形成了早餐不吃、中餐將就、晚餐豐盛的飲食習慣。

2.3 成都市高校青年教師體育活動開展情況

2.3.1 體育鍛煉與身體健康狀況關系的淺析

有效的體育鍛煉能從生理、心理、社會等方面給人體帶來積極的影響,提高機體抵抗外界病因的侵襲。

從生理的角度來看,經常參加體育鍛煉的人,不僅其肺活量和心血管都強于一般人,而且還有著比一般人更豐滿、發達的肌肉群,從而給心臟提供了一個非常可靠的援助系統,同時也能保證大腦長時間工作所需的氧氣、葡萄糖等能源物質的源源供應,使人頭腦清醒、精力充沛、較長時間工作而不易出現疲勞。

各種研究表明,適宜的體育鍛煉能促進人體的心理健康,可以緩解或消除抑郁、焦慮類心理疾病,具有降低緊張情緒的作用,還可以鍛煉人們的意志,增加人的心理堅韌性。自覺、積極的體育鍛煉能加快疲勞的消除。

體育鍛煉能協調人際關系,大多數體育鍛煉是在一定的社會環境中進行的,通過體育鍛煉,個人與人群發生著交往和聯系,在運動中個人能較好地克服孤僻,忘卻煩惱和痛苦,協調人際關系,擴大社會交往,提高社會適應能力。

2.3.2 成都市高校青年教師體育鍛煉參與情況分析

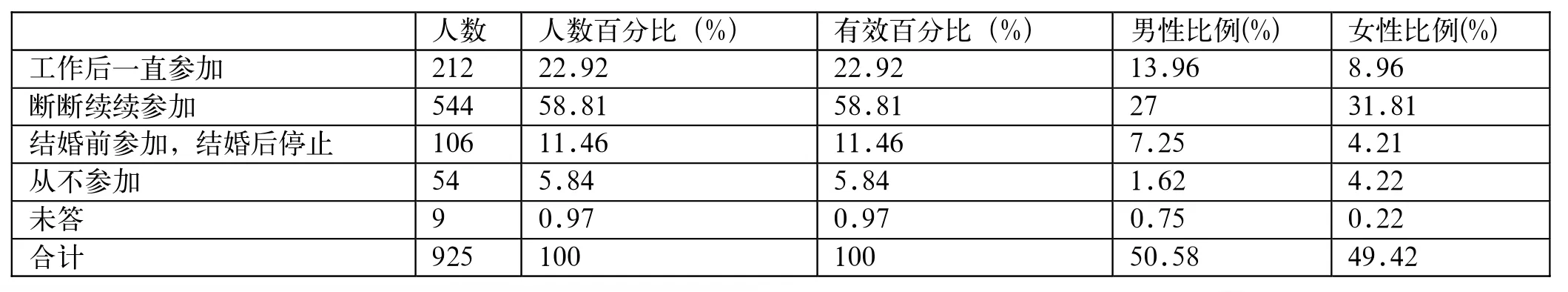

通過調查顯示,成都市高校青年教師工作后一直參加堅持鍛煉的不到1/4,斷斷續續鍛煉人員居多,婚前婚后參加鍛煉的情況女性教師變化較大,工作后堅持鍛煉和從不參加的人數遠遠少于男性教師。究其原因無外乎中國女性在大環境中充當了太多角色,為了競爭激烈的職場中占據一席之地在兼顧家庭的同時需要付出更多的時間和精力才能取得地位上的平等和獨立,用于體育鍛煉的閑余時間少之甚少。

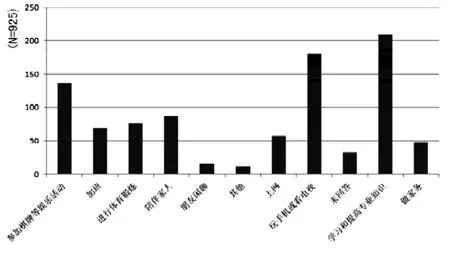

據統計,(見圖1)青年教師有22.59%空閑時間是在學習和提高專業知識,有7.46%在繼續工作相關的事情,因此可以說在成都高校青年教師中有近30%的閑暇時間用于工作相關且這類人群均為管理崗位,而僅有8.22%的青年教師進行體育鍛煉。高校教師中管理崗位兼專業技術崗位這類特殊人群,被環境和體制賦予了太多的責任,有限的人力資源完成超額的工作任務的同時為了職稱的晉升需要比專任教師付出更多的努力。

從圖2及運動項目選擇上來看,青年教師在本校體育場館、住家所在花園空地和路上或街上以散步、慢跑的形式進行,這類項目運動強度遠遠達不到強身健體的效果。僅有9%的人群選擇在盈利性體育場館中有專業人士的指導下進行針對性的體育鍛煉,原因在于成都高校青年教師經濟收入水平不高且未形成一定的體育消費意識,體育消費被視同奢侈行為。目前成都高校個人或群體自發性體育鍛煉氛圍日漸濃郁,但在此趨勢下缺乏專業的運動指導,盲目鍛煉造成的運動損傷屢見不鮮,后續治療效果欠佳。

3 建議

(1)成都高校實行多校區輪換工作,郊外校區配備教師休息室,提供簡單的茶水、飲料等。

(2)管理和科研崗位盡量集中辦公,勞動時間中以響鈴、音樂的方式提示休息時間,在固定場地(就近原則)指派體育專業教師或相關特長的學生,習練健身功法。

(3)建立健全學校體檢機制,增加女教師的體檢投入,將青年教師的健康狀況納入年終考核指數。

(4)特邀專業養生學、營養學專家共同構建高校教師健康養生信息傳播平臺,以手機短信、電子郵件的形式傳送四季養生常識。

[1]黃吉武.預防醫學[M].3版.人民衛生出版社,2004:99.

[2]劉瑞峰.我校教職工健康狀況的現狀分析及對策研究[D].華中師范大學,2005.

[3]丁晨彥,寧建文.情感與慢性胃腸道疾病關系的相關研究[C]//浙江省心身醫學學術年會暨實后心理救援專題研討會論文匯編.2008.

[4]柴仲學.論體育鍛煉對大腦的促進功能[J].晉東南師范專科學校學報,2000(1):78-79.

G807

A

2095-2813(2016)10(a)-0074-03

10.16655/j.cnki.2095-2813.2016.28.074

①成都中醫藥大學校基金(RMWS201212)。