智能手環(huán)將退出市場?

夜鶯利劍

在智能可穿戴的領(lǐng)域上,隨著“VR”備受熱捧,智能手環(huán)這個曾經(jīng)的佼佼者開始淡出科技愛好者的視野。盡管一向被視為“謹(jǐn)慎”的蘋果在2015年推出Apple watch,但強(qiáng)大的品牌號召力并未為智能手環(huán)市場帶來持續(xù)性“追捧”。更多用戶還是將智能手環(huán)當(dāng)成了三分鐘熱度的“嘗鮮品”。

智能手環(huán)為何沒有得到消費者的青睞?時尚會是它的發(fā)展出路嗎?

手環(huán)廠商另謀“時尚”捷徑

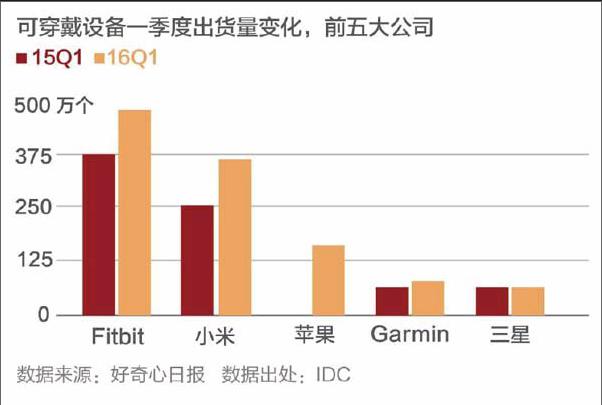

近期,IDC公布了2016年第一季度全球可穿戴市場的數(shù)據(jù)。整體上看各家廠商的發(fā)展是不理想的,主要表現(xiàn)為以下兩點:

1.對于智能穿戴這種科技創(chuàng)新類產(chǎn)品,出貨量的增長卻是緩慢的(側(cè)面反映出消費者的持續(xù)關(guān)注度并不高);

2.2015年才加入的蘋果只用了一年時間就排進(jìn)前三(昂貴的售價能迅速拿到高份額,證明市場是不夠成熟的)。

值得一提的是,第一家也是唯一一家可穿戴設(shè)備上市公司Fitbit(于2015年6月在美國上市)的股價也是波動較大,上市后一度漲到30美元。但由于2016年的產(chǎn)品業(yè)績不理想,股價一直徘徊在15美元左右,甚至低于發(fā)行價的20美元。可見,產(chǎn)品的市場前景及潛力再大,假如無法真正得到用戶響應(yīng),也只是一堆美好的市場泡沫。

為了擺脫頹勢,各家可穿戴廠商都希望用“時尚”突圍。去年9月,小米手環(huán)的制造商華米科技推出了獨立的手環(huán)品牌Amazfit。它號稱是融合中國傳統(tǒng)文化元素打造的時尚智能手環(huán)。佩戴方式不只是手環(huán),還可以當(dāng)成掛墜或耳環(huán)佩戴。今年4月底,Misfit在北京發(fā)布了可穿戴智能手環(huán)產(chǎn)品MisfitRay。Ray在功能上其實與Misfit之前推出的手環(huán)并沒有太大區(qū)別,但在外觀上一改此前Shine的標(biāo)志性圓形設(shè)計,轉(zhuǎn)而采用新的圓柱形設(shè)計風(fēng)格。整個發(fā)布會的格調(diào)也偏向于“T臺秀”。

另外,設(shè)計理念一直專注于運(yùn)動健康的Fitbit也在今年新發(fā)布的手環(huán)Aha上作出了時尚化轉(zhuǎn)型的嘗試。出貨量排第四的Garmin最近也與美國著名室內(nèi)設(shè)計師JonathanAdler合作推出了Vivofit 3。

建立用戶“粘性”才是手環(huán)發(fā)展出路

今年4月,蘋果與愛馬仕合作單獨發(fā)售表帶,價格從3000到5000元不等。據(jù)路透社的數(shù)據(jù)顯示,20%的Apple Watch用戶在購買手表時也會購買一條額外的表帶。

從蘋果的出貨量排名來看,或許在部分人的眼中,手環(huán)廠商在無法突破技術(shù)瓶頸的時候,通過走“時尚”捷徑來帶動業(yè)績增長是無可厚非的。

然而Apple Watch的定位更偏向時尚奢侈品。消費者對于Apple Watch的購買選擇更多是出于對蘋果品牌本身的依賴,而不僅僅是出于運(yùn)動智能的需求。

在筆者看來,對于手環(huán)/運(yùn)動手表這類智能產(chǎn)品而言,不注重對產(chǎn)品本身的功能體驗打造而去追逐時尚完全就是舍本逐末的。而利用“時尚”去帶動業(yè)績也是一種治標(biāo)不治本的商業(yè)行為。

據(jù)美國市場研究公司Endeavour Partners在2014年的調(diào)查顯示,34%的用戶在佩戴6到12個月后就把手環(huán)束之高閣,再也沒用過。一款在2014年已處于科技浪尖的產(chǎn)品為何過了兩年還沒建立起用戶“粘性”呢?

根本原因在于手環(huán)自身的功能體驗沒有“升級”,廠商沒有打造出差異化的智能體驗。

手環(huán)最基本的功能就是采集運(yùn)動數(shù)據(jù),假如這些功能基本都能被手機(jī)覆蓋。那么用戶就沒有必要花錢買一個“裝飾物”,就算要買也沒有必要選擇廠商售價較高的旗艦款式。

作為國際消費者研究及測試機(jī)構(gòu)(ICRT)的會員之一,香港《選擇》曾在2015年初對12款智能手環(huán)及2款運(yùn)動APP進(jìn)行對比測評。結(jié)果顯示,表現(xiàn)最好的是來自Fitbit的一款廉價計步器zip;值得一提的是,運(yùn)動類APP同樣能扮演運(yùn)動數(shù)據(jù)記錄者的角色。

況且,運(yùn)動數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準(zhǔn)確性也備受質(zhì)疑。無法精準(zhǔn)識別用戶的運(yùn)動“節(jié)奏”是數(shù)據(jù)統(tǒng)計的一個技術(shù)瓶頸。

《消費者報道》曾在2015年夏季對6款熱銷的智能手環(huán)進(jìn)行測試。結(jié)果顯示,廉價的小米手環(huán)有著不俗表現(xiàn),而一些知名的可穿戴設(shè)備廠商如Jawbone及Fitbit,它們在“卡路里消耗”的統(tǒng)itS:存在較大誤差(達(dá)60%)。

今年1月7日,F(xiàn)itbit也遭到來自美國多個州的消費者的集體訴訟,被指控Charge HR和Surge這兩款產(chǎn)品的心率追蹤結(jié)果不準(zhǔn)確,而且誤差很大。耐人尋味的是,心率監(jiān)測是Fitbit當(dāng)時領(lǐng)先于其它廠商的一項特色功能。

再者,運(yùn)動數(shù)據(jù)基本就是“干巴巴”的呈現(xiàn)方式(甚至部分手環(huán)是沒有設(shè)置屏幕的),APP上的運(yùn)動建議也是“編程式”的應(yīng)付,沒有真正給到用戶想要的建議,與用戶建立起互動關(guān)系。這也是用戶“三分鐘熱度”的重要原因。

消費者需理性對待智能“潮品”

“如果不能讓人人都買一個手環(huán),那就通過改進(jìn)外觀設(shè)計,讓在乎時尚的用戶在手環(huán)上花更多的錢。”這是廠商的愿景。

從手環(huán)的價格走勢上看,新款手環(huán)的價格普遍都存在升幅。但如果這種升幅是建立在時尚的基礎(chǔ)上,對于消費者來說是不公平的。畢竟手環(huán)本身是功能體驗的智能產(chǎn)品,而不僅僅是時尚裝飾。

前段時間的谷歌眼鏡,到現(xiàn)在的運(yùn)動手環(huán),再到未來潛力無限的VR設(shè)備,智能穿戴領(lǐng)域總以各種體驗突破吸引著消費者的眼球。但不可否認(rèn),切實打造用戶體驗,從用戶角度出發(fā)的智能產(chǎn)品才能贏得未來。

對于當(dāng)下一些創(chuàng)新性不足或者發(fā)展尚未穩(wěn)定的智能產(chǎn)品,普通消費者可以持理性的觀望態(tài)度,最好就是選購一些廉價但功能體驗相對齊全的產(chǎn)品作為“嘗鮮”體驗對象,沒有必要為了時尚去選擇高溢價的產(chǎn)品。