古道白帕譜新曲

□ 文·圖 / 楊洪程

古道白帕譜新曲

□ 文·圖 / 楊洪程

10月10日上午,剛剛建成不久的白帕居家養老中心縈繞在歡樂祥和的氛圍中,在慶祝重陽節的14個文藝節目中,有納西族舞、藏族歌……精彩的表演讓老人們高興得合不攏嘴。

“在上級的關心下,我們有了居家養老中心,有了文化活動場所,老年人老有所養、老有所學、老有所樂、老有所為,千言萬語一句話,共產黨好,社會主義好。”正在組織大家表演文藝節目的白帕老協負責人興高采烈地對筆者說。

白帕居家養老中心是迪慶州維西縣保和鎮永春村白帕塘(自然)村民族團結進步建設項目之一。走在白帕的古道上,馬鈴聲猶在耳邊回響。這里曾經是茶馬古道的重要驛站,有記載的歷史已經長達1000多年。由于地處茶馬古道,白帕成為多民族多元文化交流、撞擊、融合的地方,如今廣為流傳的藝術形式“禪都”就是納西族、藏族等文化元素融合發展綻放出的一朵奇葩。

物是人非,古道的烽火臺如今還在,然而,古道卻以新的姿態呈現在人們面前:進村道路、入戶道路全部硬化,群眾告別了“下雨一包糟,天晴漫天灰”的日子。馬幫已經淡出了人們的視野,取而代之的是汽車和農用車。在民族團結進步項目資金的支持下,白帕不僅修葺了進村公路,還修建了一個停車場。

白帕塘127戶人家的房子有一個共同的元素——納西族民族建筑風格。村長介紹:“在民族團結進步項目資金的支持下,我們按照修舊如舊的要求對民居進行改造,讓白帕成為留得住青山綠水,記得住鄉愁的美麗鄉村。”

該村在實施民族團結進步項目中除了重視道路交通等基礎設施條件的改善外,還十分注重民族團結互助制度的建設,將20萬元項目資金作為民族團結互助基金,制定了《民族團結互助制度》,組建了理事會和監事會,對遇到天災人禍或特殊困難的群眾進行救助。村長對記者說:“今后,我們打算將團結互助基金用于扶持貧困群眾發展特色產業上,這方面的工作我們正在抓緊做。”

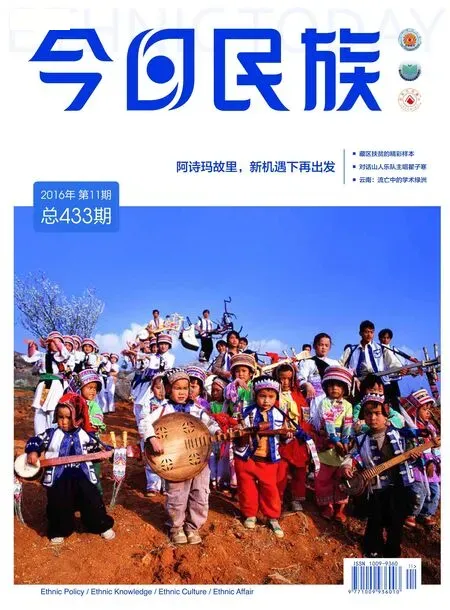

夜幕降臨,華燈初上。位于村子中央的文化活動廣場上,伴隨著歡樂的樂曲,人們手拉手、肩并肩翩翩起舞。在現場指導年輕人跳“禪都”的民間老藝人茍少仁說:“我們白帕有一個禪都傳承分會,每天晚上,我們都到文化廣場跳禪都,學習禪都的隊伍越來越壯大,我感到很高興。”這個文化廣場也是白帕民族團結進步建設示范項目之一,它就建在當年的茶馬古道烽火臺附近。

“光有道路、住房等基礎設施條件改善還不夠,建設美麗鄉村更重要的是人的改變。這幾年,我們通過加強民族團結進步教育和建立社規民約,我們村呈現出民族團結,宗教有序,社會和諧的良好局面。”村長告訴筆者。

誠如這位村長所言,在實施民族團結進步建設項目中,該社加強了基層組織建設,黨組織成為建設小康村、和諧村的堅強堡壘。在黨組織的堅強領導下,白帕塘持之以恒宣傳黨的民族宗教政策,宣傳《迪慶州民族團結進步條例》,根據《“四議兩公開”工作法》制定了社規民約即《白帕社九不準九提倡》。

這些舉措使白帕社發生了深刻變化。“我們村變化最大的就是,過去最突出的打架斗毆、酗酒鬧事、賭博、吸毒現象沒有了,村子平安和諧了。”白帕塘人自豪地說。

(責任編輯 王菁)