19世紀新加坡華人秘密會黨興盛之原因探析——以社會心理學為考察視角

宋海群

(贛南師范大學 歷史文化與旅游學院,江西 贛州 341000)

19世紀新加坡華人秘密會黨興盛之原因探析——以社會心理學為考察視角

宋海群

(贛南師范大學 歷史文化與旅游學院,江西 贛州 341000)

19世紀新加坡的秘密會黨在華人社會中獲得快速發展,人員不斷增多,學界對此現象關注已久,對其原因作出了各種解釋。傳入當地的會黨,在人員構成上與中國天地會有所不同,前者的人員構成呈現兩極分化的現象:上層富裕首領與底層貧窮民眾,這種內部結構與當地華人社會內部人員分層狀況具有高度一致性。在社會心理學的視角下加以分析,可以發現,華人普通民眾對社會歸屬感的追求,華人上層人士為滿足自我價值實現等發展性需要,是推動會黨不斷發展的主要原因之一。

新加坡秘密會黨;社會心理學;興盛原因

“東南亞華人社會的研究,如果離開了華人秘密會黨,就不是一個完整的研究。”[1]顏清湟的話簡明扼要地道出了華人秘密會黨在當地社會的重要性。作為海峽殖民地的一部分,19世紀的新加坡因其華人秘密會黨會員眾多,規模宏大,影響深遠,引起學術界廣泛的關注。據記載,1841年新加坡已有天地會成員1萬名,到1849年發展到2萬名[2]。當年新加坡的華僑只有27988人,參加秘密會黨的華僑達70%以上。[3]當地會員人數在19世紀70年代末年至80年代初的增長情況如表1顯示,每年增加人數從 1879年的 3500人上升到1884年的9035人,增加了1.68倍,而同期總人口增加了不超過0.4倍①。1887年當地秘密會黨共有62376名成員[4],1888年該數字則為63306[5]。

表1 1879-1884年新加坡華人秘密會黨人員增長情況 單位:人

由表1數據分析知,19世紀新加坡華人秘密會黨發展迅速:會員人數占華僑總數比例高,年增會員幅度較大,人員數量多。這一現象的出現值得深思。

目前學術界對此問題的分析主要從四個角度入手:第一、殖民政府。殖民政府出于經濟與行政成本的考慮,對新加坡實行間接統治策略,縱容與利用了秘密會黨,從而為會黨的發展創造了一個有利的環境。第二、秘密會黨。秘密會黨的組織形態特點——方言地域性與實體經濟性組織功能增強了會黨對下層民眾的吸引力。第三、華人的生活工作環境。艱苦的生活工作環境迫使漂泊在外的華人群體極力尋找精神與實體依靠。第四、清政府。19世紀70年代以前清政府對新加坡華人的敵視態度對會黨的發展起到了推波助瀾的作用②。上述四個角度原因的探析比較全面地解釋了秘密會黨為何在19世紀的新加坡發展迅猛。華人在19世紀的新加坡占據特殊地位,其行為表現無不受到內心想法的影響,對他們心理活動的研究,可以更好地解釋秘密會黨所從事的一系列活動,從而揭示當時社會的變遷,人民經濟生活的變動及文化心態的演進,因此在社會心理學的視角下全面系統地對其興盛的現象加以分析就顯得很有必要。

一、19世紀新加坡華人社會結構與秘密會黨成員社會構成及其關系

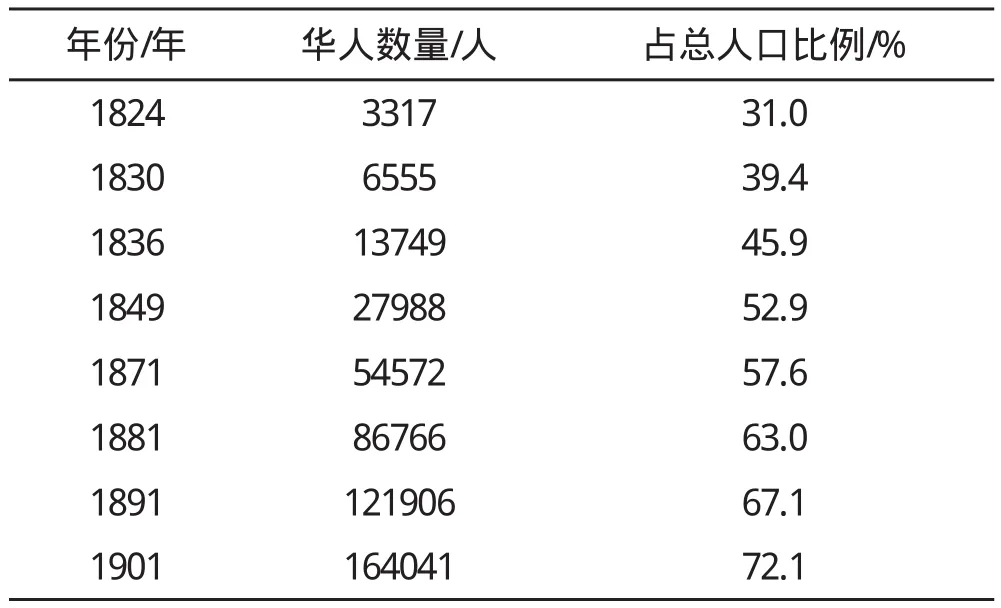

19世紀的新加坡總體上講是華人社會,從其開埠起至19世紀末,華人數量及其在總人口中的比例呈不斷上升趨勢,具體情況如下表2:

表2 19世紀新加坡華人數量增長情況

從19世紀新加坡華人數量增長情況分析,新加坡在19世紀50年代華人開始占據主導地位,此后,華人占主體的人口結構一直沒變。在這規模龐大的華人群體中,其內部結構呈現怎樣的分層特點?王賡武與顏清湟作了深入研究。前者認為,19世紀的新加坡華人社會根據職業應劃分為二大階層:商(包括商人與店主),工(文員、教師、工匠與農民)[6]。后者強調華人社會應劃分為:商(資本家與普通商人),士(專業人士、低級政府官員、洋行書記、華校教員、華人商行書記等),工(手工業藝人與普通工人)三大階層。[7]通過仔細分析兩人劃分的各階層構成成分,無論是根據王賡武“商—工”的二元劃分法,還是按照顏清湟“商—士—工”的三大階層劃分法,可知新加坡華人社會整體上是由社會地位較高、財富豐殷的上層人士與處于社會中底層的普通民眾兩大階層組成。

華人群體分層結構特點與華人秘密會黨內部人員結構有何關聯?回答此問題前,應明晰新加坡華人秘密會黨成員社會構成。眾所周知,新加坡的會黨與中國的天地會一脈相承,兩者在宗旨設定、功能實施、活動方式與組織形態等方面具有高度相似性。然而中國天地會的成員幾乎都是來自社會底層的平民,身無恒業,居無定所,生活無著,成員間雖有叫法上的差異,但內部強調平等,無高低貴賤之分。新加坡的華人秘密會黨雖具一些與中國天地會相似的性質,但在特定環境里其已經發生了一些“變種”,體現在成員構成成分上便是成員間具有明顯的上下等級之分:富有的上層人員與貧窮的下層成員。

根據新加坡華人秘密會黨成員成分的最早記錄,華人秘密會黨下層人員主要來自下層社會。1825年,檳榔嶼的幾個華商到殖民政府證實說,檳榔嶼海山會共有1000名廣府人,多為下層社會的勞工、木匠、園丁,無任何店東和體面商人參加。[8]3050多年后,新加坡華民護衛司署畢麒麟說道:“大多數的私會黨人來自下層社會,他們甚至對本會的暗語、歷史及會內機密所知不多,也無法對各標志的意義給予解釋。”[8]41東南亞華人研究專家錢鶴也曾表示,秘密結社之會員,以無智貧民占為多數。此外,更具說服力的是檳城暴動調查報告。報告顯示,兩大敵對會黨之一的義興會下層成員主要是來自中國沿海的勞工及手藝人。[9]參與暴動的兩大會黨在新加坡均有分支。從上面的分析可知,新加坡華人秘密會黨的下層人員主要是華人社會底層民眾。

會黨的普通會員來自社會的下層,但會黨的多數領導人物卻從另一階層產生。馬克斯·韋伯曾稱新加坡會黨的領袖為“經濟實力型統治者”[10]。他們因雄厚的經濟實力而被華人社會及政府所重視。英國人巴素曾指出,當時秘密會黨的領導權“不變地處在華人頭家階級,包括一系列由小到大的頭家支配之下。[11]維尼在其著作《天地會與東方忌諱》中表示,1881-1889年,新加坡21名會黨頭目有9名商人,7名技匠,其他5位是占卦者及船夫等。他們中除占卦者與船夫外,均是華人社會的中上層人物[10]。此外,當地政府在1877年、1885年及1889年對會黨頭目的職業進行的調查顯示,新加坡主要會黨的首領是商人、技匠,他們均屬于中上層人士(見表3):

表3 1877年、1889年新加坡華人秘密會黨首領職業情況

由上分析可知,新加坡秘密會黨成員構成呈現出二級分化的特點,其與華人社會內部分層形態高度吻合:華人社會下層民眾構成下層會員的主體,上層人士則擔任會黨的首領或上層人員。

二、華人社會中下層人員紛紛加入會黨,其緣何在

19世紀新加坡華人中下層為何如此熱衷加入會黨?該現象在社會心理學的視閾下應作如何解釋?

19世紀的新加坡在某種程度上講是由中國沿海貧苦百姓遷徙而至形成的移民社會。1871年,一個在潮州目睹“豬仔”販運活動的英國人說,從潮州前往新加坡的“新客”,大部分是流浪者、無業者和貧困者。[12]他們大多帶著發財致富的夢想,不辭辛苦遷至新加坡,可現實與理想往往存有差距。因為他們面對的是陌生的文化氛圍、艱苦的生存環境及群體內部濃厚的猜疑氛圍。除少數人憑借機遇、聰明的頭腦、勤勞的工作爬上社會上層,過著衣食無憂的生活,大多數人從事著艱苦繁重、工資低下的工作。此外,初到異地者多為單身男性,經濟能力有限、文化傳統與風俗習慣迥異。1855年海峽殖民地年度報告顯示,“在馬六甲,婦女的數量是相當可觀的。然而新加坡的男女比例是無法想象的,男性比女性多幾千人,在某些地方,不管是城鎮還是鄉下,竟無一名女性”[13]24。1871年與1881年新加坡的人口調查顯示,“當年男女人口數為47104、7468與72571、14195”[14]。說明當時華人男女比例嚴重失調,故他們中大多數人無法組建起家庭。而且,以英殖民政府為代表的西方文化在一定程度上會與以華人下層民眾為文化實體的儒家文化相沖突,這些導致了他們普遍缺乏社會歸屬感。

根據社會心理學的理論分析,社會歸屬感存在于每一個體中,并伴隨生命的始終。它在個體身上表現出的強度與個體所處的環境密切相關。若環境優越,其表現微弱,反之相反。19世紀的華人社會是典型的宗族社會,人們具有強烈的鄉土與宗親觀念,“宗族”“老鄉”等具有強烈歸屬感意味的詞語對游離于中國大陸以外的華人華僑具有強大的感召力。新加坡華人移民秉承中華文化傳統屬性,在異地惡劣的生活工作環境與孤單難望的心態作用下,急需特定組織或群體獲取認同與保護、彌補社會歸屬感缺失的想法與作法便在情理之中。因此19世紀的新加坡華人移民紛紛建立秘密會黨。不可否認,華人民眾加入會館與宗祠等其他民間組織同樣可獲取歸屬感,但成為秘密會黨成員在一定程度上更能滿足內心對歸屬感的渴望。因為宗祠、會館與墳山等民間組織在某種角度上講屬于靜止性組織,他們大都在特定時期舉辦活動,加深民眾間的交流,雖然它們在濟苦救貧、社會扶持、教育衛生等方面發揮了一定的功能,但秘密會黨在這方面的優勢更明顯,因為某種程度上其可定性為動態組織,它的隱秘性與封閉性特性,可以最大規模地組織民眾為解決生存發展問題不擇手段,效果也更明顯。1855年海峽殖民地年度報告表明,“華人是個自成一幫、排外的種族,他們往往根據宗族、宗派、部族聯合起來建立組織。這些組織建立在仁慈的本性上,是個宗族間互助性質的組織。……這些組織具有隱蔽性特點,盡管其未采取措施反對政府,但它們反對法律的制裁,結果也往往是成功的。它們資金雄厚,影響巨大,不擇手段。威脅、行賄與謀殺現象常見之于報端。此外,在很多方面,這些秘密會黨與愛爾蘭秘密會黨很相像”[13]8。“來自中國的華人移民并不是來自同一省份,他們不說同一種方言”[13]22,因此身在異地的他們對于自己的身份沒有統一確切的認識。而“華人私會黨與方言群(幫)的關系并不是一一對應,私會黨泯除了家庭、宗族和籍貫的區別。”[15]99

通過加入會黨,憑借會員這一共同的身份,他們可建立與他人虛擬的兄弟關系,獲取精神上的歸屬感。另外,秘密會黨在安定生活、介紹工作等方面的強大功能使成員得到安全感。安全感是以認同感為基礎,超越虛擬階段而進入持續穩定階段的情感反映。它的獲得可以使會眾增強對會黨的信任,當自己碰到困難或面臨威脅時,堅信會黨能夠提供幫助與庇護。秘密會黨章程(三十六誓)第四條明確規定,“假如加入了會黨并成為兄弟,那么他們應該看到兄弟所面臨的困難,因為政府有可能會逮捕他。兄弟們必須齊心協力幫助他,不要阻止他逃跑。如果有人無視事情的對錯,膽敢阻礙兄弟從危險中逃脫,或者無法提供幫助,那么將在一個月內,他的下場很慘。”[13]42第十三條規定,“加入會黨后,會黨內有兄弟因犯法來自家躲藏,我們應該協助他逃脫。如果違反上述規定,他則會被人切成碎片。”[13]44第十九條規定,“一旦加入了會黨,如果他碰到了困難或者走投無路了,如他來到自家借錢或尋求其他幫助,我們必須根據自身情況給予幫助。如果我們沒錢,我們就要給他衣服。這些衣服要么是他喜歡穿的,要么他拿到后到當鋪換錢。如果有人忽視事情的對錯,在兄弟困難情況下都不提供幫助,那么他會死于路上,骨肉腐爛。”[13]45第三十二條規定,“一旦成為會黨成員,如果某位兄弟去世了,留下了妻子和年幼的孩子。其妻子沒有再改嫁,同時其擁有種植園和土地,其他人想奪走它。年幼的孩子無法加以抵抗,不管會黨內部任何人,都必須把這件事通知給其他兄弟。同時要憑借會黨誓言團結在一起共同撫養小孩。如果有人知道某位兄弟的妻子生病了,而沒有提供幫助,那么他將會死在大道上,或者被閃電擊死,大火燒死。”[13]47同時,下層民眾通過加入會黨,使自己與其他“兄弟”融為一體,完成自己獨自無法完成的任務,實現自己的生活目標,某種程度上維護了人格尊嚴,從而獲取成就感。秘密會黨章程第十七條明確規定,“只要加入了控制某個行業或地盤的會黨,那么我們就不能吝嗇,應召集大家共同為搶劫而努力。如果會內兄弟有我們想要的東西,我們應該把實情告訴他。如果會內兄弟想占有會內其他兄弟的東西,且我們知道了,我們必須通知其他弟兄給予他幫助。如果有人不講信用,違背上述諾言,他則會被殺。”上述章程具有強制性,“加入會黨后,必須遵守天地會兄弟間的誓約,牢記我們五位祖先的忠告。當他們最初制定該制度時,便形成了三十六條誓約。直到現在,它仍得到普遍遵守。如果有不講信用的人在入會前內心十分贊同這些誓約,加入后卻背叛它,那么他將會被碎尸萬段,尸體腐爛,骨頭無法火化。”[13]48誓約的頒布對普通會員造成了一定的壓力,同時對那些貧苦百姓產生了強烈的吸引力。此外,秘密會黨在為普通民眾提供食宿、治療疾病方面,《叻報》有詳細記載:“若有會友無工作者則任在會館食宿;會友若有病者可得調養;若死者安葬欲回籍,亦給資送返。”[16]正是下層民眾對社會歸屬感的追求,紛紛加入會黨,從而在一定程度上推動了該民間組織的蓬勃發展。

三、華人上層人士樂意成為會黨首領,原因何在

新加坡華人上層人士成為會黨首領大致有兩條途徑:其一是華商為了擴大自身利益(包括政治與經濟利益,也含有威望與影響力),自行成立秘密會黨,自封為會黨首領;其二是華僑首領自行加入秘密會黨,他們因自身的財富與威望很快成為會黨頭領。根據美國心理學家馬斯洛的需要層次論(亦稱動機層次論),人具有生理需要、安全需要、歸屬與愛的需要、尊重需要和自我價值實現的需要。這些需要的層次逐次遞增,前一種需要得到滿足后,往往后一種更高層次的需要才會產生,從而驅使人們作出相應的行為。這些需要大體上可分為缺失性需要與發展性需要兩個層面。缺失性需要(包括生理需要、安全需要)屬于基本層次需要,但其對人類的生存發展至關重要,在特定情況下人類會為滿足該需要而竭盡全力、不擇手段。發展性需要(包括歸屬與愛的需要、尊重需要、自我價值實現的需要)大多是在缺失性需要得到滿足后產生。

華人上層群體擁有較多財富,生活條件優越,自身的缺失性需要得到滿足后,急需獲得華人社會及殖民政府的尊重與認可,期待成為某類民間組織的首領來實現更大的人生價值。在當時特殊的社會、政治生態環境下,他們無法像在中國那樣通過科舉考試進入仕途實現這一愿望,而且擁有的財富并不能直接轉化為權威。因此他們便通過建立或加入秘密會黨,成為其首領,達到“施號于華人之上,布威于殖民政府之間”的目的。如19世紀中葉的葉亞來,身為當地富豪。當時英國代理駐扎官在當年年報中表示,葉擁有100多間房屋,還開設大量的錫礦場和種植園,雇傭勞工達5000人。[15]219他為了擴大影響、提高威望,毅然加入秘密會黨海山會,并很快成為該會黨首領。另一位華人富豪邱天德,其與葉亞來經歷相似,其家財萬貫。據說南洋各寺、廟等地有40多口鐘,一般為多人相送,也有個人獨送,清龍宮的懸鐘便是邱天德獨送。鐘鼎昂貴、價值極高,其費用非一般人能承擔。邱天德同樣為實現自身的發展性需要,自立會黨并自封首領。華人秘密會黨章程第九條表示,“加入會黨后,會黨成員都應該到其他兄弟看望首領的房間集合(聽取號令)。如果首領有稀飯,應分發給會員,如果有大米,也應分給兄弟。……如果會員沒有意識到這些規定的重要性,并違背它,那么其走出大門時會摔死在大路上,骨肉腐爛,無法下葬。”[13]43由此內容可知,會黨首領在普通會員中具有很高的威望,其威望也獲得章程的強制性保障。另外,加入會黨成為首領,可為自己救苦濟貧,擴大自身在華人社會中的影響力,提升地位提供平臺。

新加坡的華人社會主要由中國閩、廣兩省貧苦百姓組合而成,來到異地的他們脫離了自己的家族、宗族,在困境面前便失去了他們的庇護。而華人上層人士此時往往充當了這一角色。他們憑借雄厚的財力、樂善行義的行為很快在普通民眾中樹立了良好的形象,并猶如磁鐵,對下層群體產生了強大吸引力。一旦華人上層人士成為秘密會黨首領時,貧苦百姓出于現實生活的考慮及在對特殊人物崇拜心態的感召下,紛紛加入其中便合情合理。新加坡義福會首領蔡茂春與政府官員關系甚好,這種特殊關系為義福會員帶來不少好處。19世紀60年代一位義福會員,亦是蔡氏家族的成員砍傷了一人,受傷者將其告上法庭,后來該案件在蔡茂春的過問下,判決結果發生了相反的變化。行兇者不但未受到懲罰,受傷者自己還掏錢養傷。該事件在華人下層民眾中反響甚大,很多民眾出于自身安全的考慮,紛紛加入該會黨尋求保護。

四、結語

19世紀的新加坡呈現出社會與政府相對分離的狀態。英國間接統治策略的實施與弱勢政府的建立為華人社會的相對自治提供了契機。這種狀態的存在使華人被宗鄉會館、秘密會黨等民間組織分割為一個個社群埋下了伏筆。期間,大量華工流入當地,異地環境的壓迫、文化生態的沖突使他們倍感社會歸屬感的缺失。當秘密會黨以類似“家庭”的形象出現并提供社會歸屬感時,華人普通民眾便紛紛加入。此外,華人富商面對仕途無望,可內心渴望贏得華人與殖民政府的尊重、實現自身更大價值的情景時,或加入某會黨憑借財富上升為首領,或自立會黨并自封首領。在這兩種力量的推動下,19世紀的華人秘密會黨便不斷興盛起來。

通過對19世紀新加坡中下層華人加入會黨心態的分析,可知當時民眾大多處于無助、孤零的狀態,這種現象的普遍存在佐證了秘密會黨的破壞性,當1889年英殖民政府頒布法令取締秘密會黨時,后者并沒有壽終正寢,而是以組成私會黨的形式大規模地存在于華人社會。新加坡華民護衛司署的公文中稱:“1891年,新加坡各會黨雖均被禁絕,但眾多私會黨由此而起。在新加坡、檳榔嶼、馬六甲三地中,以新加坡私會黨為最多。”[17]“私會黨黨徒數量不僅十倍于前,且危害愈繁,擾民之事愈多”[18],而對華人上層人士入會的心態分析,有助于秘密會黨與英殖民政府關系演變的研究打開新的思路。

注釋:

① 1884年新加坡總人口為423384人,1871年總人口為308907人,隨后人數不斷增加,但1879年總人口數該年度報告沒記載。詳見Robert L.Jarman, Straits Settlements Annual Report1884[M].Archive Editions, 1998;Robert L.Jarman, Straits Settlements Annual Report1879[M]. Archive Editions, 1998.

② 具體內容詳見陳維國.淺析19世紀新加坡華僑秘密會黨興盛的原因[J].五邑大學學報(社會科學版),2003年第2期;邱格屏.世外無桃源:東南亞華人秘密會黨[M].生活·讀書·新知三聯書店,2003;張健,論19世紀新馬華人私會黨興盛的原因[J].八桂僑刊,2006年第3期。也可參考Leon Comber, Chinese Secret societies in Malaya[M]. Singapore:Eastern Universities Press,1961; L.F.Comber, Chinese secret societies in Malaya:A Survey of the Triad Society form 1800-1900[M]. NewY ork: J.J.Augustin incorporated publisher Locust valley,1959; Mak·Lau·Fong, The sociology of secret societies: A study of Chinese secret societies in Singapore and PeninsularMalaysia[M].Oxford New York Melbouren: Oxford University Press,1981.

[1] 邱格屏.世外無桃源:東南亞華人秘密會黨[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2003:11.

[2] Victor Purcell. The Chinese in Malaya[M]. Kuala Lumpur: Oxford University press,1967:160-161.

[3] 林遠輝,張應龍.新加坡馬來西亞華僑史[M].廣州:廣東高等教育出版社,2008:251.

[4] Robert L.Jarman. Straits Settlements Annual Report1887[R]. Archive Editions,1998:325.

[5] Robert L.Jarman. Straits Settlements Annual Report1888[R]. Archive Editions,1998:453.

[6] 汪鯨.適彼叻土:歷史人類學視野下的新加坡華人族群[M].廣州:廣東人民出版社,2013:32.

[7] 顏清湟.海外華人史研究[M].新加坡:亞洲研究會,1992:149-178.

[8] 顏清湟.星馬華人與辛亥革命[M].李恩澤.譯.臺灣聯經出版社,1982.

[9] The Penang Riots Commission Report,1868,Strait Settlement Legislative CouncilProceedings.L.F.Comber, Chinese secret societies in Malaya:A Survey of the Triad Society form 1800-1900[M].NewYork:J.J.Augustin incorporated publisher Locust valley,1959:119.

[10]邱格屏.新馬華人秘密會黨社會構成之探討[J].歷史檔案,2003(4):89-91.

[11][英]巴素.新馬之華僑[M].郭湘章.譯.臺灣正中書局,1974:476.

[12]G William Skinner. Chinese Society in Thailand:An Andlytical History[M].New Y ork:Cornell University Press,1957:54.

[13]Robert L.Jarman. Straits Settlements Annual Report1855[R]. Archive Editions, 1998.

[14]Robert L.Jarman. Straits Settlements Annual Report1881[R]. Archive Editions, 1998:511.

[15]J·D.Vaughan. the Manners and Customs of the Chinese the Straits Settlement[M]. Singapore: Oxford University,1971.

[16]嚴辦會黨案會查[N].叻報,1896-04-29.

[17]護衛司輔政公文節譯[N].叻報,1892-04-19.

[18]會黨宜查[N].叻報,1892-03-08.

(責任編輯 楊永福)

An Analysis of the Reasons for Singapore Chinese Secret Party’s Thriving in the 19th Century from Social Psychology Perspective

SONG Haiqun

(College of History, Culture and Tourism, Gannan Normal University, Ganzhou Jiangxi 341000, China)

Singapore’s secret party develops rapidly in Chinese society in the 19th century and its members increase constantly, and academic circles have paid close attention to the phenomenon for a long time and explain the reasons from many sides. The local Secret societies are different from the Heaven and Earth Society of China. The former presentes polarization phenomenon: the upper rich leaders and poor people in the underlying of societies, and it’s internal structure is consistant with the local Chinese social internal layer. From the perspective of social psychology, we can find that Chinese ordinary people’s pursuit of a sense of belonging to the society and upper Chinese developmental needs of satisfying self-value realization are one of the main reasons for its development.

Singapore Chinese secret party; social psychology; the reason for being prosperous

K339

A

1674 - 9200(2016)05 - 0050 - 06

2016 - 03 - 20

江西省社科“十二五”(2015年)規劃項目“社會轉型與新加坡社會治理現代化研究”(15LS04)階段性成果。

宋海群,男,江西寧都人,贛南師范大學歷史文化與旅游學院2014級世界史碩士研究生,主要從事東南亞華人華僑問題研究。