何睛:美麗的演員 美麗的母親 美麗的編劇

魏瀟

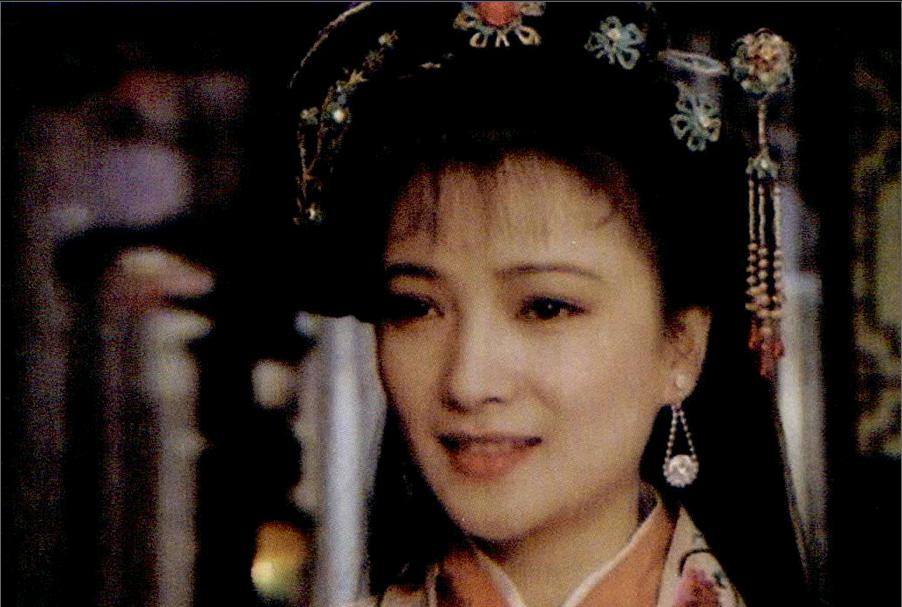

何晴曾被媒體譽為“內地第一古典美女”,她以靚麗清秀的古典美和溫柔恬靜的氣質,塑造了無數顧盼生姿、楚楚可人的古裝美人。何晴的美確實很古典,她是唯一演全中國古典文學四大名著影視劇的美女《西游記》里演活潑的16歲少女憐憐、《紅樓夢》里扮風流的秦可卿、《三國演義》里是端莊的小喬、《水滸傳》里飾顛倒眾生的李師師。

她是許多人心目中的絕色佳人,20世紀八九十年代中國影視圈最出名的美女之一。何晴學昆劇出身,生就一張閨門旦的臉,再加上江南女子氣質溫婉,眉梢眼角皆含情,身材嬌小,手指纖細,體態婀娜,舉止端莊,烏發如漆,肌膚如玉,一口吳儂軟語,美目流盼,一顰一笑之間流露出一種說不出的風韻。作為20世紀八九十年代登上影視雜志封面次數最多的美人之一,無論當時的妝如何拙劣、發型如何奇特,都掩不去何晴的沉靜清麗。

一、進入浙江昆劇團

1964年1月13日,何晴出生在浙江省江山縣前圳一條普通小巷里。父親何佩琳,原是江山縣體委的干部,后來當過小學老師和江山酒廠的技術科長;母親吳先玉是湖南湘西苗族人,出生在一個軍人家庭,16歲隨軍到江山后進入江山中學讀書,后來與何佩琳結識、結婚,生下了何晴。兒時的何晴長得眉清目秀,天真活潑,誰見了都喜歡她,保姆每天抱她回家時,經常因街上有人逗她玩而“晚點”。5歲那年她進入城關幼兒園,歌唱得好,幼兒舞蹈更是拿手好戲,這段歲月是何晴過得最舒心的日子。7歲時,何晴進入江山縣解放路小學讀書。有一次,江山電影院放映朝鮮寬銀幕故事片《賣花姑娘》,片子是“跑片”——輪流放映的,待輪到江山電影院放映時,已是凌晨3點鐘,何晴坐在前排入神地看到天亮。母親知道何晴愛好文藝,用節省下來的錢給何晴買了一雙新鞋,她沒穿上兩周鞋尖就破了。經母親一查問,方知何晴看了《白毛女》、《紅色娘子軍》后學起了芭蕾舞,把鞋尖也跳破了。母親又氣又好笑,她叫何晴脫掉鞋子,于是何晴赤著腳在房間里翩翩起舞。

正當何晴在藝術之路上邁出一步時,一個機遇闖進了她的生活:1977年初春,浙江省昆劇團將招考一批表演班的學員。根據招考條件,學員身高要在1.5米以上,可惜何晴身高與標準僅差3厘米,所以老師就沒有通知何晴參加招考。不過何晴的母親覺得這是個機會,即使身高稍差一點,也應該讓女兒去試一試。于是,她帶著何晴找到文藝班的老師,要求讓何晴到杭州去“碰碰運氣”。第二天早晨年僅13歲的小何晴帶著母親從同事那里借來的20元錢,帶上干糧、茶水,懷著一顆火熱的求藝之心,興沖沖地登上開往杭州的列車。這是她第一次出遠門,在車上待了7個小時才到達杭州,不料剛走出站門,就被潑了一盆冷水。何晴現在回憶起來都頗有感慨地說:“那次考試太難了,考的人很多,錄取的標準非常高,我們20多個同學沒有一位被錄取,大家都準備回家去了。我對帶隊的老師說:‘老師,既然來了,我總想去試一試。”當天晚上帶隊的老師領著何晴和兩位男同學來到浙江昆劇團著名演員沈世華家里,見面后,老師叫何晴在客廳里先唱個歌聽聽,何晴雖然心里有點緊張,但她鼓足勁兒富有感情地唱了一曲《送軍鞋》,優美的歌聲把沈老師也唱得三分醉了。“還能唱點別的嗎?”沈老師親切地問何晴。“行。”何晴自信地點了點頭。“我失驕楊君失柳……”何晴亮出了“傳統保留節目”:為毛主席詩詞譜曲的評彈《蝶戀花》。她唱得委婉動情,催人淚下。“唱得好啊,唱得好!”沈老師高興地把雙手往沙發扶手上一拍,起身將何晴拉到身邊,仔細觀看了何晴的五官、身材、手腳,把何晴弄得怪不好意思的。“何晴,你明天可以到我們團里參加復試了!”沈世華親切地對何晴說。

回到旅館后何晴一夜未眠,她怎么能不激動呢?在江山中學文藝班20多位參試的同學中,她是唯一通過面試正式拿到復試“入場券”的,這是多么不容易啊!所以她暗下決心,一定要在明天復試中取勝。復試在浙江昆劇團排練場舉行,劇團的領導和著名演員都到場了。何晴雖然是第一次遇到這樣的場面,但她沉著自如地發揮出最好的水平,唱歌、跳舞、答辯和基本表演,都博得了老師們的好評,終于順利通過了復試關,當劇團領導叫她回去等錄取通知書時,何晴的臉上露出了勝利的微笑。然而好事多磨,何晴日夜都在做“演員夢”、“藝術夢”,半年過去了,錄取通知還是杳無音信。她幾次寫信到浙江昆劇團詢問,團里回信都叫她耐心等待。她耐著性子整整等了一年,終于等到了一張不是錄取通知的通知,團里通知她說:本次考試是內部招生,上級沒有批準,按作廢論處;現在請你再來杭重新參加全國性的公開考試。

受到命運捉弄的何晴沒有失望,她又按期來到省城杭州。這一次她住在沈世華老師家里。“何晴,這次正好北京戲劇學院、浙江藝校和昆劇團同時招生,你想不想也去參加那兩所院校的招考?”沈老師問。“每一個機會我都不想錯過。”何晴認真地問答。就這樣,何晴先后參加了3個單位的招生考試。由于她平時勤學苦練,基本功扎實,加上有了上次考試的臨場經驗,所以她發揮得一次比一次好。結果“三戰三勝”,招考的老師都叫她回去等錄取通知。一個月后,“綠衣使者”給何晴送來了浙江藝校的錄取通知書,接著,她又被浙江昆劇團錄取。好事成雙,反使何晴父母一時不知如何是好,最后何晴終于進浙江昆劇團當了演員。

二、面臨人生大磨難

1978年8月5日,何晴跨進了浙江昆劇團的大門,成為該團表演班的一名“候補演員”。14歲的何晴,從進團的第一天起就把全部精力投入到學藝之中。為了使唱腔準確,何晴除了上課時認真跟老師學唱外,每天早晨5點鐘就起身吊嗓子,或者在收錄機里插上一盒帶子,一遍又一遍地跟著唱。嗓子啞了就喝一杯胖大海,夜深人靜時她經常獨自在練功房里練功,直到把老師當天教的一招一式學會為止。由于何晴基礎好,又能勤學苦練,很快成了學員中的尖子,在她的面前,漸漸呈現出一條寬闊的希望之路。然而,不料一場殘酷的磨難降臨到了何晴的頭上。

那是1980年的一天,何晴在練功時,不幸左手骨被摔折了,在場的老師和學員們很快將痛得臉色發青的她送到附近的一家醫院里,經醫生將手骨復位后,上了夾板和厚厚的石膏。何晴原以為休養一段時間后就會好的,誰知道剝石膏時,由于最初手術斷骨沒有準確復位,導致左手臂形成“V”字形,根本就無法伸直。不久,何晴的父親打聽到浙二醫院主治醫師周炳輝教授是著名骨科專家,于是便陪何晴到周教授那里求醫。

周教授不愧為名醫,在她的精心治療下,何晴的斷臂奇跡般地“復活”了。回到團里后,她奮起直追補上了所有的科目。功夫不負有心人,1983年夏天,何晴在畢業的藝術考試中取得了優秀成績,在藝術之路上顯露出一抹新曙光。

三、奮力走紅髟視界

1983年一個晴朗的上午,香港三洋公司的導演華山一行來到浙江昆劇團,他們正在為電影《少林俗家弟子》找演員。剛從練功房里出來的何晴悄悄走進會議室,只見團里的演員多數已坐在那里,尤其是表演班剛“出師”的同學們,一個個打扮得漂漂亮亮等待導演的挑選,何晴便趕緊找了個角落的位置坐下。剛剛練功的何晴身穿一套運動衫,勻稱的身材充滿著青春的活力,氣質文靜高雅,雖然她坐在角落里,卻一眼就被華導演選中了。

1988年是何晴開始走紅的一年。這一年,何晴被電影《紅樓夢》的導演謝鐵驪選中,在劇中飾演一個多情又不幸的人物秦可卿。同年,何晴又來到上海電影制片廠,在影片《上海舞女》中扮演女主角自黛林。她以戲劇化的表演,展現了人物的悲慘命運和堅強不屈的意志,既表現風塵女子的滄桑形象,又體現了人物精神上的崇高,不向惡勢力低頭以及心地的善良。影片質量雖不高,但何晴的表演十分出眾,塑造人物較成功。此外,她還在《鶯燕桃李》、《李師師》、《公寓》、《姐妹情仇》、《紅流》等影視劇中成功地塑造出一批感人的藝術形象。接著,何晴應臺灣著名女作家瓊瑤的邀請,參加了由湖南電視臺和臺灣怡人傳播公司合拍的電視劇《青青河邊草》的拍攝。何晴的精湛表演博得了編劇、導演的稱贊。這時,何晴開始真正走紅。當年的國內主要影視界刊物,如《大眾電影》、《大眾電視》、《老電影》、《上影畫報》、《電影故事》、《鏡頭》等雜志時常報道何晴在影視界的最新動態。

四、對孩子的細心培養

由于與生俱來的古典甜美氣質,何晴被媒體譽為“水鄉中走出的古典美人”,可是如今52歲的她還是單身一人:2003年和演員許亞軍的婚姻結束后,何晴就一直保持著單身的狀態。雖已年過半百,但她仍活躍在影視舞臺上。淡泊名利、遠離社交的性格讓她失掉了很多機會。一直以來,她都覺得自己的性格并不適合演藝圈這種浮華的氛圍,而更適合踏踏實實的舞臺表演。但既然選擇了演戲為自己終生的職業,她還是會堅持下去。如今,何晴多了幾分沉穩,不過一直很淡然的她,談到心愛的影視,竟有些動容。何晴說:“處于我這個年齡段的女人,經歷過生活,觀念、思想都很成熟,對人生更有獨特把握的視角。如果說年輕的女人漂亮、飛揚,那么成熟的女人則更有看透人生的從容和定力。我非常渴望能演一些我這個年齡段女人的戲,演她們的情感,她們的人生。但可惜的是,關注這類女性的劇本很少,演出機會也很少。”

2006年,何晴在電視劇《孩子你在哪里》中出演孩子的母親,這對何晴來說顯然不是難事,因為她有一個可愛的兒子——仔仔。何晴說起前夫許亞軍,“他希望我能在家安心做一個家庭主婦,但我實在太喜歡演戲了,不愿意放棄我的演藝事業。”不過,離婚后的何晴和許亞軍還是好朋友,還會經常帶兒子一起出去吃飯、游玩。自從有了孩子后,何晴的心態平和了很多,過去的火暴脾氣也蕩然無存,“以前我脾氣不好,聽不進別人對我的批評。現在人家說一件事情哪里不對了,我就會想是不是自己做錯了。”何晴說,這樣的轉變完全來自兒子的誕生,“做了母親后,我的人生觀、世界觀發生了改變。以前我總礙于演員的身份,不愿走到大街上去。現在我經常帶兒子一起到游樂園去,和那些母親坐在一起聊天,大家不會覺得我是演員而生分,因為聊的都是孩子的事情。我覺得這樣真好,當了二十幾年的演員,終于做回了普通人。”她表示,最大的遺憾是不能給兒子一個完整的家。

何晴說“我有兩個孩子,兒子14歲,馬上也要進入初三了,女兒10歲,暑假后要五年級了。我很感謝他們倆,給了我無盡的力量和愛。跟他們做朋友,不會對成績、擇校那些東西那么看重,不焦慮,所以對孩子成長中的這些小事件,本身就是很放松的態度,孩子要到18歲才成年,在成長中,肯定要不斷地糾正自己的行為偏差,有句諺語說,年輕人犯錯,上帝都會原諒。”

對于自己轉型演母親,何晴認為這是演藝事業發展的必然結果。當演員是她一生的職業,這樣的轉型只是剛剛開始,她希望能嘗試各種類型的女性形象。

五、從一個優秀的演員到—個優秀的編劇

2016年8月15日在北京衛視、浙江衛視同時首播的都市家庭情感劇《小別離》的編劇就是何晴。《小別離》寫的就是“低齡留學熱”、“拼爹”、“應試教育”這些話題,每一個家庭都會多多少少遇到這些問題。在《小別離》的副主題中,其實何晴是有意識地在寫“中年危機”。人到中年,看上去都是“潮平兩岸闊,風正一帆懸”,但其實呢,上有老下有小,夫妻感情也進入了相對疲憊期,從青年恩愛中走出來了,又沒到相依為命的老年階段,加上生活本身的壓力,各種事情紛至沓來,沒有喘息的時候,那是很容易出問題的。

何晴在劇中巧妙地設計了幾對夫妻和三個貧富不同的孩子,這幾對夫妻的婚姻都相繼出現了危機,有的僅僅因為孩子留學就使家庭走到了崩潰的邊緣。這個有點像高速公路上行車,看著都很順利,但一件小事,甚至可能是一顆小石子,都會有翻車的危險。富人家庭,有錢可以任性,但是,孩子生母去世,繼母不被孩子接納。孩子成績很差,因為沒有安全感,確認不了父親的愛,就成天搗亂,各種生事兒。中產階級家庭,孩子的成績中上,努一把力可以進市重點,稍微考差一點就進不了。他們認為,如果考砸了,給孩子定的人生目標就會出現偏差,他們接受不了。平民家庭,經濟不寬裕,但是孩子成績非常優秀。

對于劇本創作的來源,何晴很感謝自己的兩個孩子。如果說電視劇《小別離》是青春期孩子的教育百科全書,何晴就是那本書的主編,也是靈魂人物,她覺得特別高興——這是一個很大的褒獎。

關于未來的創作方向,何晴會堅持自己擅長的現實主義創作:我們這個時代的變化很大,而且人類文明經歷了幾千年,太陽底下沒有新鮮事;但每個人也都只有這一生,對于每個人來說,生離死別都是最深的感受。所以,何晴的創作仍然有很多新鮮的視角,為現實服務,向生活本身學習——創作永遠的源頭活水。