透明質酸鈉顳下頜關節上腔注射治療不可復性關節盤前移位的療效評價

張玲閣+張睿+劉軍

【摘要】 目的 分析評價顳下頜關節上腔注射透明質酸鈉治療不可復性關節盤前移位(ADNR)的臨床療效。方法 40例ADNR的患者, 采用顳下頜關節上腔注射透明質酸鈉進行治療, 對比分析全部患者在治療前、治療后及治療后3、6個月時的疼痛視覺模擬評分法(VAS)評分和最大張口度, 記錄患者在治療后及治療后不同復診時間點的有效率。結果 治療后及治療后3、6個月最大張口度及疼痛評分優于治療前, 差異有統計學意義(P<0.05);治療后及治療后3、6個月最大張口度和VAS評分比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。ADNR患者治療后顯效17例, 有效16例, 無效7例, 總有效率為82.5%;治療后3個月復診時顯效18例, 有效16例, 無效6例, 總有效率為85.0%;治療后6個月復診時顯效17例, 有效18例, 無效5例, 總有效率為87.5%。結論 采用顳下頜關節上腔內注射透明質酸鈉治療ADNR具有較好的臨床應用價值。

【關鍵詞】 顳下頜關節;不可復性關節盤前移位; 透明質酸鈉; 關節上腔注射

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.27.171

不可復性關節盤前移位(anterior disc displacement without reduction, ADNR)是顳下頜關節紊亂病(temporomandibular disorders, TMD)中最常見的一種類型, 其主要臨床癥狀為張口受限、關節區疼痛等, 對患者的生活質量造成了極大的影響。近年來, 在臨床上采用顳下頜關節腔內注射透明質酸鈉治療TMD取得了較好的療效, 本研究應用顳下頜關節上腔內注射透明質酸鈉來治療ADNR, 并對其臨床治療效果進行分析和評價, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2014年12月~2015年12月在鄭州市口腔醫院就診的40例ADNR患者, 其中男16例, 女24例;年齡12~65歲, 平均年齡(38.5±9.0)歲;病程1.5~12個月。納入標準:臨床表現主要為張口受限, 并伴有關節區疼痛、開口型偏斜等癥狀, 推頜試驗陽性;錐形束CT(CBCT)和關節造影片顯示不可復性關節盤前移位, 且沒有關節盤穿孔及器質性病變等表現;癥狀為首發且未接受任何治療。排除標準:患其他全身嚴重的系統性疾病者;資料不全者。全部患者的治療及評估過程均由作者本人完成。

1. 2 治療方法 患者取仰臥位, 常規進行皮膚消毒鋪巾, 頭偏向健側, 囑患者作開、閉口運動, 于患側耳屏前大概1.0 cm處, 捫及顳下頜關節窩、 髁突, 確定進針的部位, 并囑患者盡量大張口, 用5號針頭向前、向上、向內進入關節上腔, 回抽無血, 然后注射2%利多卡因2 ml, 反復進行灌洗擴張, 抽盡利多卡因, 再注入透明質酸鈉(山東博士倫福瑞達制藥有限公司, 國藥準字H10960136)1.0 ml, 拔出針頭后進行手法復位。2周1次, 3次為1個療程。定期在治療后3、6個月時進行追蹤觀察。

1. 3 觀察指標 對比分析患者在治療前、治療后及治療后3、6個月時的VAS和最大張口度, 記錄患者在治療后及治療后不同復診時間點的有效率。

1. 4 療效評價標準

1. 4. 1 關節疼痛程度[1] 醫師指導患者采用VAS評定, 即在0~10 cm 的標尺上, 確定患者顳下頜關節感覺最痛時所對應的標尺強度, 單位cm, 0為無痛, 10為劇烈疼痛。

1. 4. 2 最大張口度 指患者作最大張口時, 上、下頜中切牙切端間的垂直距離, 單位mm。

1. 4. 3 綜合療效 ①顯效:張口度>35 mm, 疼痛及關節彈響癥狀完全消失, 下頜無偏斜;②有效:開口度>30 mm但≤35 mm, 疼痛及關節彈響癥狀基本上消失, 下頜偏斜改善;③無效:疼痛、關節彈響及開口度癥狀均無改善。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1. 5 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

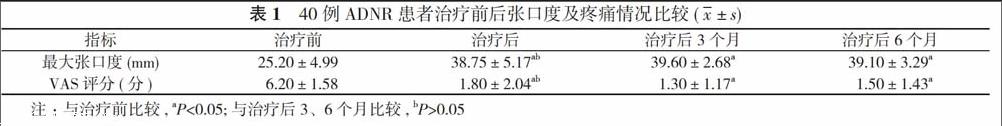

2. 1 治療前后張口度及疼痛指數比較 治療后及治療后3、6個月最大張口度及疼痛評分優于治療前, 差異有統計學意義(P<0.05);治療后及治療后3、6個月最大張口度和VAS評分比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2. 2 治療效果比較 40例ADNR患者治療后顯效17例, 有效16例, 無效7例, 總有效率為82.5%;治療后3個月復診時顯效18例, 有效16例, 無效6例, 總有效率為85.0%;治療后6個月復診時顯效17例, 有效18例, 無效5例, 總有效率為87.5%。

3 討論

ADNR是TMD最常見的一種類型, 其臨床癥狀主要是張口受限、關節區疼痛等。由于關節盤受到翼外肌的牽引, 或者是關節盤后區的彈力纖維受到損傷, 致使盤—突復合體發生松解, 加之雙板區的韌帶過度松弛, 這時相對于髁突, 關節盤的位置發生過度的前移從而導致關節盤前移位;由于關節盤和髁突之間存在有吸杯效應(suction- cup effect)及關節腔內的粘連致使關節盤處于黏滯狀態, 關節盤向前滑動受到阻礙而引發張口受限[1];由于在關節腔內滲出、釋放各種炎癥介質, 如白細胞介素-1(IL-1)、腫瘤壞死因子(TNF-α)、前列腺素E2和金屬蛋白酶(MMP)等而引發關節區疼痛[2], 同時由于關節盤發生前移位導致關節盤后區受到髁突的擠壓, 也可產生疼痛不適。

研究表明, 顳下頜關節腔內注射透明質酸鈉能夠使關節面的摩擦系數減少, 使關節疼痛減輕, 是治療TMD的有效方法之一[3]。透明質酸由滑膜B細胞分泌、是構成關節滑液主要成分的一種基質, 透明質酸鈉以透明質酸的鈉鹽形式, 存在于關節滑液及關節軟骨中, 具有潤滑、營養、保護關節結構的功能[4];此外, 透明質酸鈉還可阻止內毒素、炎性介質、免疫復合物等進入關節腔, 發揮著分子篩的作用[5]。本研究在治療過程中首先對關節腔進行機械灌洗, 把病變關節腔中的炎性介質去除、使關節腔的容積擴大, 然后將透明質酸鈉注射到關節腔內, 以幫助恢復滑膜及關節組織基質內的流變學特性, 使滑膜炎癥有效緩解, 提高滑液中透明質酸的含量, 促進軟骨修復, 同時刺激滑膜細胞合成透明質酸, 改善關節滑液的生物性能, 使關節的潤滑功能增加。透明質酸鈉為膠體狀, 不僅能透過關節囊而發生外滲, 還可以解除關節過度負荷所產生的異常壓力, 從而使關節腔內產生真空效應, 促使移位的關節盤復位。本研究中外源性透明質酸鈉的注入, 補充了關節腔內透明質酸的不足, 調節關節腔內的粘彈性, 使關節面更加潤滑, 減小關節腔內的摩擦系數, 增加關節盤的活動度, 并且反饋性地調節患者自身關節腔內透明質酸的合成, 消除其引起疼痛的基質, 從而達到使患者疼痛緩解、張口困難改善等治療效果。但是單純的顳下頜關節上腔注射透明質酸鈉雖然對緩解關節癥狀有顯著的作用, 但是要保持更好的治療效果, 還需根據病因作進一步治療。

綜上所述, 顳下頜關節上腔內注射透明質酸鈉治療顳下頜關節ADNR, 是一種安全、有效的治療方法, 具有較好的臨床應用價值。由于本研究只是短期內隨訪, 至于遠期療效如何, 尚需進一步探索。

參考文獻

[1] 陳啟林, 徐曉明, 艾俊, 等. 玻璃酸鈉關節腔注射結合被動張口訓練治療顳下頜關節不可復性盤前移位的臨床研究.臨床口腔醫學雜志, 2015, 31(6):377-380.

[2] 焦國華, 張志光. 顳下頜關節紊亂病疼痛的分子機制. 國際口腔醫學雜志, 2007, 34(2):116-118.

[3] 郭雯瑾, 文世生.透明質酸鈉治療間接性顳下頜關節損傷并發癥臨床療效研究.中國實用口腔科雜志, 2011, 4(9):557-558.

[4] 張麗君, 王棟, 肖巧羨. 透明質酸鈉治療顳下頜關節紊亂病的臨床應用及護理. 中國實用醫藥, 2010, 5(7):174-175.

[5] 張嘉佳. 透明質酸鈉不同注射方法治療顳下頜關節紊亂病的療效對比研究. 臨床合理用藥雜志, 2013, 6(8):25-26.

[收稿日期:2016-07-11]