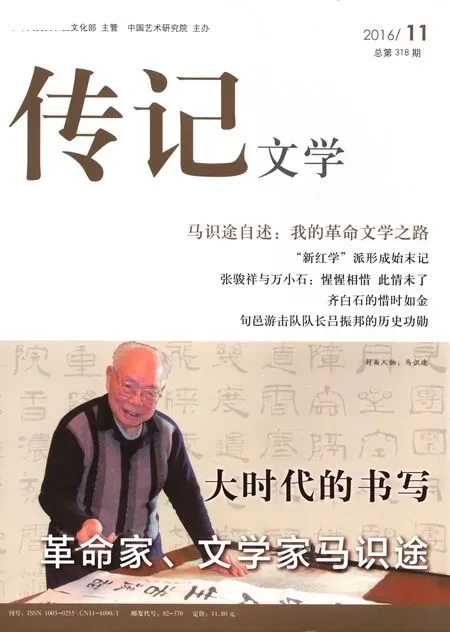

我的革命文學之路

馬識途|口述 計 蕾|整理

我的革命文學之路

馬識途|口述 計 蕾|整理

上圖:馬識途著《百歲拾憶》書影

2014年5月,中國現代文學館派我們一個攝制組去四川成都給百歲老作家馬識途先生拍攝音像資料片。當時馬老雖已百歲高齡,但精神矍鑠,思路敏捷,每日里讀書寫作不輟。我們請馬老談談他的人生經歷和文學創作,馬老欣然同意,著重講了兩個方面:一是他怎樣走上革命道路;二是他如何開始文學生涯。馬老的記憶力驚人,事情雖已久遠,但敘述起來依然那么清晰動人。聽他講述那些九死一生的革命經歷,其間流露的坦蕩襟懷、堅韌意志和樂觀豁達的精神,讓我們深深欽佩。下文即為馬老的講述:

我是怎樣走上革命道路的?上世紀二三十年代,我們中國處于一種非常貧弱、遭到欺凌的地位,我們從小學、中學一直到上大學都感到中國就要滅亡了,因此當時就是想要救國,救國變成青年人普遍的看法。但是到底要怎樣救國呢?我們的老師跟我們說要靠工業救國,中國之所以貧弱是因為工業不發達,所以要靠工業救國。因此我從中學一直到大學,都是學工,準備將來當工程師救國,這樣的志愿到“一二·九”運動以前都是這樣的。從初中到高中,我的學習成績很不錯,特別是數理化方面。后來考入中央大學工學院,我報的是化工系,我的心愿是學化工、制造炸藥,因此要救國的話,可以制造炸藥來抗日,當時就是這么想的。直到參加“一二·九”學生運動前,我的心愿還一直是要學工科。

有一次,已經畢業的老同學聚會,聽他們談到許多現實情況,說我們想用化學、用工業來救國是根本不可能的。他們說在政府機關工作的基本上就是做一些行政事務,不可能真正去搞一些技術,甚至于有一些到工廠去的,實際上干的卻是把日貨貼上國貨的標簽充當中國的國貨拿到市場上去賣,這等于是給日本人推銷產品。這樣的情況怎么能叫工業救國呢?!所以當時大家就在一起喝酒,一起苦悶,不知道青年的出路在哪里。這個時候我才知道,工業救國這個美夢不可能實現,中國的根本問題是必須要改變政治制度。所以我就更積極地參加學生運動,和那些從北京參加“一二·九”運動下來的學生接觸。他們有的是中共黨員,有的是先鋒隊的,他們和我談了很多的道理,因此我就參加了民主學聯的秘密小組。這個組織是我們黨的外圍組織,相當于現在的青年團,這樣我就在學校里參加了各種進步活動。

1937年抗日戰爭全面爆發之后,我們就有一批同學組織農村服務團到南京周邊的鄉村準備發動農民去抗戰,我們自己也準備去打游擊。當時我們去了南京的曉莊,準備在那里進行游擊戰,其實當時根本不懂什么叫打游擊。到1937年11月底,南京的我黨辦事處派了一個黨員到我們農村服務團考察,看上了我和另外一個叫劉惠馨的女同學,當時他就決定吸收我們加入中國共產黨。我們很高興,就一塊兒進了南京城。到南京一看,城里都疏散完了,黨領導說你們趕快走,到武漢去,南京馬上就要陷落了,你們這些學生到大茅山打游擊完全就是幻想,肯定要全部犧牲。因此原來是要在那里辦入黨手續的,沒有辦成,我們就匆匆忙忙到了武漢。在武漢的我黨負責人董必武同志介紹我們到鄂豫皖邊區的一個黨訓班,在黨訓班學習了一些關于游擊戰爭、統一戰線、黨的建設等等一個黨員必須要具備的知識。再由方毅(后來的國務院副總理)介紹我到農村合作班去找陶鑄,由陶鑄介紹我入黨。可是到農村合作班后,陶鑄說,你到湖北省委組織部去找錢瑛部長,由她來給你辦入黨手續。陶鑄解釋說,我們想調你到武漢去做工人工作,劉惠馨還繼續留在那里做農村工作。我到武漢省委組織部找到了錢瑛,這樣就由方毅和錢瑛介紹,加入了中國共產黨。

開始的時候,我只知道做一名共產黨員會從事一些進步活動,后來在武漢工作了一段時間以后,錢瑛認為我這個人適合做一個職業革命者,因此她就問我愿不愿意以后做職業革命者。我說,我現在不是已經參加革命了嗎?她說不,職業革命者是專門負責黨的工作,這是一個非常危險的工作,黨內的許多領導同志都犧牲了,他們都是以從事組織工作為自己一生的職業,這個工作很重要,但是也很危險。你愿不愿意擔任職業革命者的工作?我說愿意。其實我也不太懂,就是很有勇氣。從此以后我就成為職業革命者了,放棄了以前工業救國的夢,一般的群眾革命活動我都不能公開參加,變成了一個在地下做黨的組織工作的人物。這樣我就從一個黨員,到后來當了支部書記、職工委的委員,再到鄂西北當了縣委書記,又到鄂西當了特委書記,這一連串下來都是做黨的秘密組織工作。在每一任上都受到特務的追蹤追捕,經歷了很多的危險,但沒有出大問題。可是我的愛人劉惠馨在鄂西特委擔任婦女部部長和秘書的時候,被捕了,和湘鄂西省委書記一塊兒被國民黨殺害。我因為出去巡視工作,沒有被抓。后來我到了周恩來做書記的南方局,知道鄂西出了大問題,有很多領導同志被捕甚至犧牲。我那時就想是不是先到延安去學習,但是南方局的領導同志跟我講,四川的白區工作非常重要,你是四川人,又長期做黨的革命工作,有經驗,幾次遇到危險的情況你都能化險為夷,因此你還是留在白區工作,不要到延安去了。這樣我就留了下來,但是到哪里去呢?當時云南的政治形勢比較好一點,黨組織于是決定讓我到昆明投考西南聯合大學,就是北大、清華、南開三所大學聯合起來的大學,讓我從一年級念起,這樣就可以在那里連續待四年,在那里執行我黨的長期隱蔽、積蓄力量、等待時機這樣的工作方針。在西南聯大,我秘密擔任了聯大的支部書記,從事黨的工作。后來我們發動群眾,組織了“一二·一”學生運動。1945年我大學畢業,黨組織調我到滇南去擔任工委書記,在云南南部準備搞游擊戰爭,在那里我們工作得很有成效,后來發展成為一個游擊區。之后南方局又調我到四川,這是因為重慶、成都是特務集中的地方,是蔣介石的中心地帶,因此這個地方的危險性確實是最大的。任務十分緊迫,我回滇南去交待一下工作都來不及,黨組織說機票和一些證件都給你準備好了,馬上就回四川。這樣我就回到成都,擔任川康特委負責人,一直工作到新中國成立。

年輕時的馬識途

西南聯大在當時是一個民主堡壘,教師、學生傾向進步的很多,因此那里的政治環境比較好一點。可是因為我做的是秘密工作,是黨的支部書記,不能公開說我是共產黨員,誰也不知道我是干什么的,所有的活動我都在幕后做指揮,凡是出面的活動我都不參加。像齊亮,后來犧牲了,他當時做西南聯大學生會主席,也是我們的支部委員之一,由他們去做公開的活動。我那時讀的是中文系,而且是中文系語言文字學,跟唐蘭學甲骨文、銘文、語音學,所以誰也不知道我是一個共產黨員,只有周圍少數幾個進步同學知道我的身份。我將二三十名進步學生團結在周圍,形成一個團體,所以在那里比較平安,跟后來到成都的情況不一樣。成都特務特別多,有各種各樣復雜的關系,有很多困難、危險。可以說做職業革命者是九死一生,經歷的生死遠不止九次,但是每次我都能從容應對、平安脫險,沒有落入敵人的陷阱。

最初進西南聯大時我報考的是外文系。一開始外國文學作品讀的比較多一些,聽的課也比較多一些,但是后來國民黨政府要求讀外文系的同學調去做美軍的翻譯官,而我要進行黨的工作,不能離開昆明,也不愿意做翻譯,所以就轉到了中文系。聯大中文系教授的力量最強了。那時我們中文系的同學大概只有60多個人,一個年級只有十幾個人的樣子,可老師卻有聞一多、朱自清、沈從文、李廣田、卞之琳等很多教授,這還是文學方面的;文字方面的教授也很強,像羅常培、唐蘭、陳夢家等等,好多都是原先北大的教授,來做我們的老師。我雖然要做黨的秘密工作,但遵從周恩來的教導要三勤:勤業、勤學、勤交友。在學校里做工作的話,你的學業必須要是最好的,才能把大家團結起來,因此必須要很好地學功課。所以我一方面從事秘密工作,另一方面把自己的功課認真學好。這些大師們的課我都非常認真地去聽,像聞一多的課,我就選了好幾門。因為聞一多跟我有特殊的關系,他是民盟的,我是共產黨的,我是兩個組織連結的紐帶,他又是我的老師,所以我們聯系的多一些。我選他的課,他就跟我講:我知道你忙,我的課你當然可以聽,不過不用那么費勁,考試我會給你60分。我說60分就夠了。當然他是知道我有特殊的任務,但是我說,我還是要認真地學,學不好的話,我在同學里也是不行的。他的課我從頭到尾都聽了,像楚辭、詩歌,很多。其他的課也是一樣,像唐蘭先生的課。我那時已經二十七八歲了,比別的同學大好多,唐蘭先生以為我是旁聽生或者學校里的年輕老師,對我叫先生,他不知道我實際上是個學生,我當時學習還是比較好的。還有王了一,就是王力先生,都是我們的老師,我也聽了他的課。一直讀到畢業,做了論文,經過考試,最后通過得了學士學位。實際上,我的工作根本不是要做學問、搞創作。只是當時在那樣的環境里,我看的比較多,聽的比較多,因此得到了寫作的基本訓練。過去我在中學、大學時,喜歡寫一點東西,喜歡文學方面的活動,我的文學生涯的第一篇作品,是1935年在上海讀中學的時候,葉圣陶他們辦的《中學生》征文,我寫了一篇文章被他們選上,編到書里,那是我的第一篇文章。后來到了武漢以后,我又曾在《抗戰青年》雜志上寫了些文章,又在《新華日報》上發了一篇報告文學,處在一種對文學比較有興趣的狀態,同時又搞理工科。在西南聯大受到這些老師的教誨,而且聯大的校風和其他學校不一樣,比較開放自由。“自由之思想,獨立之精神”,陳寅恪的話,是大家基本上都認同的,要有獨立的見解,所以在聯大自由的風氣比較重。學校經常組織各種各樣的講座,這種講座常常是一系列,比如中國文學史系列,八到十個教授,每人把他們研究的新成果拿來講,不是照本宣科,都是拿出新東西來給大家講。在聯大有這樣一種風氣,經濟學系也好,歷史系也好,都有這樣的系統講演,一個星期有兩三次,我們文學系也是這樣。這對學生的啟發作用非常大,因為都是新東西,是學術的前沿。在這樣的學術自由的氛圍下,所有的教材都不用國民黨的教材,沒有統一教材,每個教授講課的內容都是自己在這一領域的研究心得,或者是用自己的專著來講課,比如一首唐詩,一個教授是這樣講的,另外一個教授是那樣講的,這樣課程上講的也都是最新的,而不是教科書上陳舊的內容。后來聯大出了那么多人才就和這樣的教學方式有關,老師有比較深的學問,同時又有那么自由的風氣。當時還有這樣一種風氣,不知道現在有沒有了,就是在課堂上學生可以和老師交談,可以提出不同的意見。往往老師在臺上講,學生在下面說,我不同意您的意見,老師就說那好,你上來講。學生就可以上講臺去講,在黑板上寫,老師在旁邊聽,然后大家一起討論。還有教授和教授之間也經常發生爭論,我們常常看到關于同一個問題兩個教授各有觀點,學生在一旁發表意見。還有一個教授在講,另一個教授跑去反駁、辯論,很自然,辯論完之后,兩個人握握手,有說有笑地回去了,好像沒有什么不得了的。在學術上互相切磋,這是非常好的一種狀態。在西南聯大八年時間,那樣一種艱難的環境中能夠培養出那么多的專家、學者,像兩彈一星工程中,西南聯大畢業的學生占了十幾個;像科學院的院士,西南聯大畢業的有100多個,諾貝爾獎獲得者也有西南聯大畢業的。為什么能夠出現這么多人才?大概就是和這種教育的作風、制度有關。

1950年4月,成都市第一屆各界人民代表大會主席團人員合影。前排左三為賀龍,后排左三為馬識途

我在西南聯大的時候自然也有作業,就是自己搞創作,我就在那樣的環境里開始了創作。當時我寫了兩本詩,還寫了一個28萬字的長篇。那時張光年也在昆明,我知道他是從延安來的,我們兩個就認識了,合起來搞了一個刊物《新地》,一個文學刊物,我就寫短篇、雜文,發表在那上面。可是由于我做黨的工作,規定很嚴格,到新的崗位之后,所有我的圖片、文字都要銷毀掉,不能帶走,因為怕出現問題。所以那時寫的東西在我離開昆明的時候全部都銷毀了,像《夜譚十記》里的一些篇章就是當時寫的,后來銷毀了。那個長篇寫的是抗戰第一年的事,因為我那時在前線采訪過,所以寫了28萬字的長篇,王士菁還幫我修改過,后來也燒掉了。我還寫了一首長詩,叫《路》,寫抗戰時期一個華僑歸來參加抗戰,在這個過程中與滇緬公路邊上一個彝族公主戀愛的故事,這詩有1500行,可惜也被毀掉了。前幾年有出版社要我恢復這首詩,我就憑著記憶又把它重寫出來,還是叫《路》。所以當時我雖然作了許多文章,可惜都被燒了,沒有成氣候。

在馬識途百歲書法展上,馬識途與劉奇葆、黃坤明、鐵凝、李冰等領導同志合影

新中國成立后,我工作很忙,擔任一些行政領導工作,我擔任過區黨委的組織部副部長,成都軍管會的委員,成都市委常委、組織部部長,工作非常忙,一直就這樣下來,擔任各種各樣的領導工作,沒有時間寫東西,也根本就沒有想過要成為一個作家。后來成為作家是比較偶然的:1959年新中國成立十周年的時候,沙汀那時主編《四川文學》,他跟我講,建國十周年,你一定要寫篇文章,寫一篇回憶錄來紀念十周年,于是我就寫了一篇《老三姐》。結果《人民文學》發現了,馬上轉載。當時陳白塵做主編,派周明來找我,要我繼續寫東西。當時我工作很忙,可是陳白塵、周明他們很會做工作。周明看我忙,也不催我,就說是來找我擺龍門陣的,讓我講革命故事。對此我當然可以談很多,他說好,你就把這個寫出來,就照著你說的這樣子寫就行了。因此我在《人民文學》發了好幾篇文章,《小交通員》《老三姐》《接關系》等,在《四川文學》也連續發表了幾個短篇,這樣就開始接觸到文學方面的人了。這時作協的黨組書記邵荃麟和張光年、嚴文井、郭小川,他們都是書記處的,知道我的情況后,專門把我叫到北京去,請我吃飯。邵荃麟跟我正式談話,他說,像你這樣有豐富的革命經驗,又是一位老同志,在這樣的老同志里,真正能寫文章的很少,從你寫的這些文章看,你不但能寫,還有自己的風格,應該從事文學創作。我說我工作特別忙,哪有工夫搞這個。邵荃麟就講,你就做你的行政工作,業余時間搞創作,等于把你的生命延長了一倍,你一個人做兩個人的工作,對國家對黨都是好事,你不應該拒絕。侯金鏡說,我發現你的腦子里頭是個富礦,文學的富礦,你不能拒絕我們來開發。因此他們說,你無論如何要參加作協,從事寫作。他們讓陳白塵與我建立聯系,每次我到北京去,他們都要找我談一談,談最近有什么想法。特別是人民文學出版社的韋君宜,她是我的老朋友,我們在湖北黨訓班的時候就是同學,她原來是清華大學的,所以我們比較熟悉。有一次到北京,她就抓住我,說一定要給人民文學出版社寫作品,當時我答應了。但是我工作忙,一直到1960年出了一件事才促使我寫起來:1941年我的愛人劉惠馨犧牲后,我們的女兒下落不明,之后我找了她20年,終于找到了,這事在四川傳開了,成為一個美談。四川作協要我以此寫一部作品,沙汀鼓勵我寫一個長篇,我就動手來寫,這就是后來的《清江壯歌》。先在《成都晚報》上連載,又在武漢一家報上連載,還在四川和武漢的廣播電臺連播。因此,韋君宜搶先說他們要出版,就把我的稿子拿去了。這書實際在1961年就寫好了,韋君宜、沙汀也幫著修改,出了清樣送給我看,準備在我看完清樣之后就付印。韋君宜催我說,他們都排好字了,就等我的清樣拿回來。1962年北戴河會議上,康生說《劉志丹》以小說反黨是一大發明,一下子就挖出了一個西北反黨集團。我到北京去的時候,每次都要去見我的老上級錢瑛,她當時是中央紀委副書記。她剛從北戴河回來,說我的《清江壯歌》不能出版。我說,我寫的有什么問題嗎?她說,《劉志丹》就是寫的革命斗爭,結果搞出一個反黨集團,說習仲勛為高崗翻案。錢瑛之前也為她犧牲的丈夫寫了一個回憶小冊子,中國青年出版社都印好了,準備發行,她馬上通知出版社銷毀,只留了幾本,還給我留了一本。她說,你千萬不能答應出版《清江壯歌》。離開北京時韋君宜給我送行,告訴我稿子恐怕要做一些修改。現在說起來都是笑話,沙汀跟我說,你小說里寫找到女兒后你們兩個流眼淚,不能流眼淚啊。我說我找了20年女兒,好不容易相見,怎么能不流淚?他說不行,現在反對人性論。小說里寫到了父女之情、夫妻之情、母女之情,而且中間還寫了一個叛徒,后來覺悟以后自殺了,這是個中間人物,是要批判的。所以錢瑛勸我不要出版這個小說。我說出版社字都排好了,馬上就要上架發行了。她說不行。于是我就把稿子扣下了,一扣就是6年。一直拖到1966年的春天,韋君宜還是把它出版了,第一版就印了20萬冊,她說讀者需求量很大,我覺得很高興,終于還是出版了。

結果,1966年6月文化大革命開始,我的《清江壯歌》就成為大毒草了,把我拉出來批斗。后來我寫了一本書《滄桑十年》,記敘我在文化大革命中的所見所聞。嚴格說來,文化大革命以前,我沒有寫太多東西,只寫了《清江壯歌》和一些短篇,而原來寫了又銷毀的,我都沒有恢復。“文革”之后,形勢發生變化,韋君宜又來動員我,把過去寫的東西都恢復寫出來。我首先恢復的就是《夜譚十記》,這是《清江壯歌》之后發表的第一個長篇,之后又陸陸續續寫了好多短篇、中篇、長篇。“文革”以后,我雖然又擔任宣傳部副部長、人大副主任,但我的寫作興趣大了,原來是被逼著寫,后來是主動想寫,陸續創作了20本書,集為文集有12卷。后來我擔任四川省文聯主席和作協主席,擔任了28年,參加了7屆作代會,這中間經歷了很多,但我對文學始終有興趣,也始終在認真地寫一些東西。

責任編輯/于溟躍