袁孫翔:琴韻人生

· 胡明剛

袁孫翔:琴韻人生

· 胡明剛

袁孫翔,浙江天臺人,系海派琵琶演奏家,唯一的“三弦拉戲”南派傳承人。耄耋之年的他,從事琵琶演奏和教學的時間已有50余年,是當地從藝資格最老的琵琶名家之一。在袁孫翔的不懈努力和大力推動下,浙江天臺成為遐邇揚名的“琵琶之鄉”。

啟蒙恩師葉兆元

袁孫翔少時住在浙江省天臺縣城關,其父以開小百貨店為業,每有空閑,則彈月琴、拉二胡自娛,他自幼得其熏陶。

百貨店的對門住著葉兆元先生,葉先生時常彈拉吹打,袁孫翔聽得很是入迷。幾經周折,他終于拜葉先生為師,學彈三弦,受其啟蒙。

雖然父親懂音樂,但拒絕兒子學琴。高中畢業后,袁孫翔因患肺病,沒有考上大學,父母便叫他學中醫,一來保命,二來謀生。學醫一年多,袁孫翔就將《湯頭歌訣》和《藥性賦》背得滾瓜爛熟,但他學琴之心不改初衷。葉先生覺得他為人聰明,鼓勵他繼續學習三弦。因此,袁孫翔對三弦尤其喜愛。

拜師王育和 學琵琶如癡如醉

1959年,浙江民間歌舞團到臺州招生,全臺州有300多人報考,袁孫翔也參加了,結果考了好幾天,僅錄取了黃巖彈琵琶的葉某。當時,臨海民間三弦演奏家陳建華特意召集袁孫翔等二三十位學生,他們恭請葉某表演,年逾花甲的陳老先生竟然尊稱葉某為老師。葉某彈奏了《陽春白雪》《春江花月夜》和《十面埋伏》的其中一段,盡管指法似嫌生硬,但已博得滿堂喝彩。

于是,袁孫翔下決心學彈琵琶,發誓非考上個專業演出團體不可。他四處打聽,得知本地有位盲人算命先生有一把琵琶,于是立即登門造訪。在算命先生的家中樓梯下,其家人終于找到了那張壞了品、掉了軫子的破琵琶。袁孫翔如獲至寶,花4塊錢買了下來,將琵琶修好后,就恭恭敬敬地拜王育和為師。

王育和琴棋書畫件件皆通,被魯迅先生謂之為“半才子”,他原是上海大同樂會的樂師,與國樂大師衛仲樂先生師出同門。大同樂會名家云集,王育和曾拜汪煜庭先生學琵琶。解放后,王育和應邀擔任天臺中學的英語教師,與許杰、曹天風先生交情甚厚。天臺中學每周末舉行音樂演出活動,王育和經常演奏琵琶。

當袁孫翔向他提出拜師愿望的時候,王育和說:“學琵琶要耐得住苦。”袁孫翔聽后不住地點頭。王育和看到眼前的這個小伙子忠厚有靈氣,答應收其為徒,并當即教其輪指,詳細講解要訣。

袁孫翔欣喜若狂,每天輪指不斷。再見王育和先生時,袁孫翔輪指已經得心應手了。王育和十分滿意,教他彈奏《陽春白雪》和《春江花月夜》,介紹作品的時代背景和樂曲的藝術特色,非常細致,并讓其得到文學藝術歷史音樂等多方面的熏陶。王育和先生平時待人彬彬有禮、和藹可親,但在傳授技藝上卻很嚴格,一絲不茍。

袁孫翔深知拜個好老師不容易,尊敬老師如同父親一樣,師生配合極為默契。每次聽課回來,袁孫翔都要坐在小閣樓上,懷抱琵琶輕輕彈奏。臨睡之前,將琵琶掛在床頭,連做夢也想著彈奏。有時情緒高漲,夜不能寐,長年累月勤練不輟。他的演奏技藝也突飛猛進,肺病竟然不治而愈了。

曲逢知音 與衛仲樂成忘年交

1958年初,杭州歌舞團開始組建。同年底,袁孫翔從朋友的來信中得知浙江歌舞團招聘的消息,真是喜不自禁。他跑到王育和先生那里談了自己的打算,王先生鼓勵他去報考。

為了避開父母的阻撓,袁孫翔在一個清晨偷偷溜了出來,在好友的資助下,買了一張票,搭上了去往杭城的木炭車,最終如愿以償。袁孫翔說,如果沒有王育和先生的培養和鼓勵,沒有付出極大的勇氣,此生也就僅留遺憾了。

后來,袁孫翔到上海學習器樂,王育和先生得知后非常欣慰,特地修書一封,將袁孫翔推薦給上海音樂學院民樂系主任、國樂大師衛仲樂先生。在衛仲樂先生的諄諄引導下,袁孫翔的演奏藝術日臻成熟,兩人也成了忘年知音。在衛仲樂先生患小中風后,袁孫翔多次探訪,并精心服伺先生上廁所、穿衣褲。衛仲樂先生流著眼淚說:“自從癱瘓后,學生們很少登門,你老遠趕來,實在難得。”他邀袁孫翔同餐,聽取他近期學業進展情況和對音樂的見解,感慨萬千。

袁孫翔記得,有一次,衛仲樂先生帶了兩個本科生,讓他們聽袁孫翔彈奏《十面埋伏》,說:“袁孫翔是用指甲彈奏的,既有力度,音色又美,不出噪音,你們可以好好學習。”然后又介紹曲中的《放炮》和《吶喊》兩段的藝術特色和演奏處理技巧。下午,衛仲樂先生又讓兒子衛祖光請假,將自己在美國十幾個城市演出的錄音帶一一搬出來,逐個播放給袁孫翔聽,一直聽了三個鐘頭。衛仲樂先生演奏的琵琶、古琴、二胡、洞簫、箜篌曲,讓袁孫翔獲益良多。臨別時,衛仲樂先生又選出兩盤錄音帶相贈。

袁孫翔與衛仲樂先生(左)

琵琶是豎抱著彈奏的,古琴卻是橫著彈奏的,韻味不同。袁孫翔回憶,衛仲樂先生有一次聽袁孫翔演奏《塞上曲》后,興致特好,引他到內室,取出珍藏了40年的仲尼式古琴,說這是一張“唐琴”,是通過一個朋友在一位大家手里買的,只有故宮博物院有一張類似的古琴,也算是國寶了。衛仲樂先生用此琴彈奏一曲《流水》,再彈一曲《醉漁唱晚》,并問:“你會好幾種樂器,會彈七弦琴嗎?”

袁孫翔回答說:“民樂拉弦和彈撥可以,但是七弦琴沒學好。”

衛仲樂先生說:“你不簡單,還可以學學古琴。”兩人可謂推心置腹,曲逢知音。衛仲樂先生又說:“小袁,你是我最談得來的人,可惜你不在上海。”

后來,袁孫翔將他的學生范慧英和楊劍萍、袁音等人帶來拜見衛仲樂先生,并介紹他們取得的成績,衛仲樂先生連稱“后繼有人,后繼有人”,并把自己新出版的盒帶和琵琶曲譜相贈。

得沈易書真傳將"三弦拉戲"技法弘揚

袁孫翔回憶在上海師從沈易書先生學習“三弦拉戲”時的情景,又是另一番感慨。

我國在唐代起就開始有“三弦”這種樂器了。后來到了沈易書、王殿玉這一代人,就開創了南北兩派以弓奏代替彈撥的“三弦拉戲”技法。沈易書是上世紀50年代我國著名的民間盲人器樂演奏家,一生坎坷,有著與阿炳、孫文明一樣的神韻。南派的“三弦拉戲”,音色細膩富有內蘊;而北派王殿玉的演奏卻粗獷豪放,音量宏大。“三弦拉戲”可惟妙惟肖地模仿各種戲劇流派唱腔甚至雞鳴狗叫,極為逼真傳神。

袁孫翔為了學到這一絕活,整天服侍沈易書先生上廁所、洗衣掃地,陪著上街購物,數月不輟。他的摯誠終于感動了沈易書先生:“反正我沒有子女,你就當我的兒子吧!我把一切全傳授給你,你好好用心地學啊!”袁孫翔得其真傳,反復研習,廢寢忘食。沈易書先生還帶袁孫翔去孫文明家聽其二胡拉戲仿評彈,使其大開眼界。

1960年10月1日,杭州歌舞團正式成立,在勝利劇院首場獻演。袁孫翔奉命回杭,沈易書先生將其首創的兩盤“三弦拉戲”京劇錄音磁帶贈予,并囑咐明年再來深造。此后,袁孫翔的“三弦拉戲”在杭州歌舞團里獨當一面。他拉的《二進宮》《武家坡》《打漁殺家》等節目,成為杭州歌舞團的保留節目。在浙江巡演兩圈后,又到甘肅、內蒙、寧夏等地慰問演出,歷演不衰,場場喝彩。演出結束后,不少觀眾甚至跑到后臺去了解演出真相。

1963年,袁孫翔專程到上海拜訪沈易書時,才得知沈易書先生已駕鶴西去,悲傷不已。

報恩師傳藝之德 鼎力推廣民族音樂

為報答葉兆元、王育和、衛仲樂、沈易書諸師的傳藝之德,弘揚推廣民族音樂,袁孫翔一直以培養音樂人才為己任。

1972年,袁孫翔回天臺后,組建了天臺縣第一個民樂團,兼任三所中學的文藝班老師。經過數十年的耕耘,終于桃李滿園,一批批音樂新秀紛紛走出天臺,找到一片施展才華的天空。楊劍萍、范慧英是袁孫翔眾多弟子中的佼佼者,楊劍萍15歲時就考入上海音樂學院,成為該院成立以來最年輕的本科生,畢業后進入浙江歌舞團,出訪歐、美、非、東南亞各國,是一位深受觀眾歡迎的青年演奏家;范慧英獲全國首屆民間音樂舞蹈比賽二等獎后考入上海音樂學院,曾在羅馬烏迪納舉行兩次琵琶獨奏音樂會,獲烏迪納榮譽市徽,現為上海世紀音樂教育文化傳播公司總經理,上海市吉他藝術協會會長。此外,在上海廣播藝術樂團擔任演奏員的許亞丹,在上海音樂學院就讀的范雯雯,經常出國演出的袁蓓,擔任琵琶教師的王玲燕等人,都是袁孫翔的得意弟子。

袁孫翔的兒子袁音從小跟父親學琴,曾得到琵琶大師衛仲樂先生和二胡演奏家項祖英先生的悉心指導。1985年開始,袁音連連在省市比賽中獲獎。1994年他從杭州師范學院音樂系畢業后,又考入上海音樂學院音樂系深造。現已繼承其父的琵琶事業,與其姐袁虹一起培養出一大批優秀的琵琶古箏優秀樂手。

從1992年開始,上海音樂學院連續幾年來天臺進行考級,每年參加考級的人數均達到百余人,演奏的樂器有琵琶、古箏、二胡、笛子等。聽了他們的演奏,一位來自上海的音樂專家說:“說天臺是琵琶之鄉,確是名不虛傳。”學生們讓中國的音樂藝術走向世界,讓袁孫翔感到十分的快樂和慰藉。

袁孫翔傳教琵琶藝術,在選擇學生方面,很看重靈性、感悟和音樂天賦,在強調有嫻熟演奏技巧的同時,力求在音樂的格調情韻上下苦功夫。他說,音樂的精神在于一種激情,師生情、父母情、朋友情,乃至山川草木蟲魚情,都是音樂的靈魂。為音樂造情,把情滲透在音樂中,是和諧的,也是純美別致的。袁孫翔把畢生的精力投入到他的音樂教學中,最樸素的動因就是難以忘懷的真摯純凈的師生情。

在袁孫翔看來,天臺山處處充滿著音樂的趣味,無論是佛道音樂,還是十番鼓吹,以及高亢昂揚的山歌小調,都令他深深陶醉。袁孫翔終于在琴聲中找到了屬于自己的情感世界,他深有感觸地說:“彈斷一千根琴弦只能說明你在苦練,關鍵是你要用情感去彈,去領悟音樂中的精神和涵義。斷不斷琴弦無關緊要,關鍵的是要用心去彈好。”

在音樂的殿堂中,袁孫翔的琴聲如訴,韻滿人生。

袁孫翔與學生范慧英(左一) 楊建萍(左二)以及他的女兒袁虹(右)

袁孫翔指導學生演奏琵琶

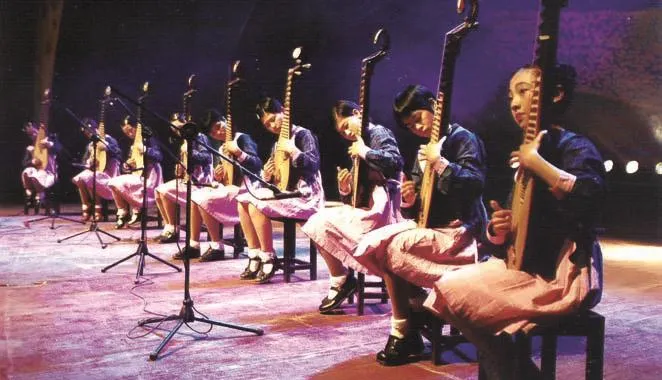

袁孫翔的學生表演琵琶齊奏