基于模型的小麥栽培方案設計技術實施效果研究

陸海燕++盧海燕++薛小勤++陳亞琴++李久進

摘要 基于模型的小麥栽培方案設計技術實施效果研究結果表明,精確施氮技術可增加成穗數,增加粒數,增加效果較明顯,增產7.88%,增值422.23元/hm2;隨著地力由高到低變化,增產幅度逐步增加。

關鍵詞 小麥;栽培方案設計技術;基于模型;實施效果

中圖分類號 S512.1.048 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)20-0019-02

“基于模型的小麥栽培方案設計技術”是將系統分析原理和動態建模方法應用于作物生產管理,知識體系定量化分析和數字化表達,解決了傳統作物栽培模式和專家系統經驗性能適應性窄、定量化弱的難題。根據項目設計要求,如皋市搬經鎮農業技術服務站從2013年開始精心組織,在小麥上試驗、示范。2年來累計示范推廣2 800 hm2,增值124.11萬元,現將結果報告如下。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

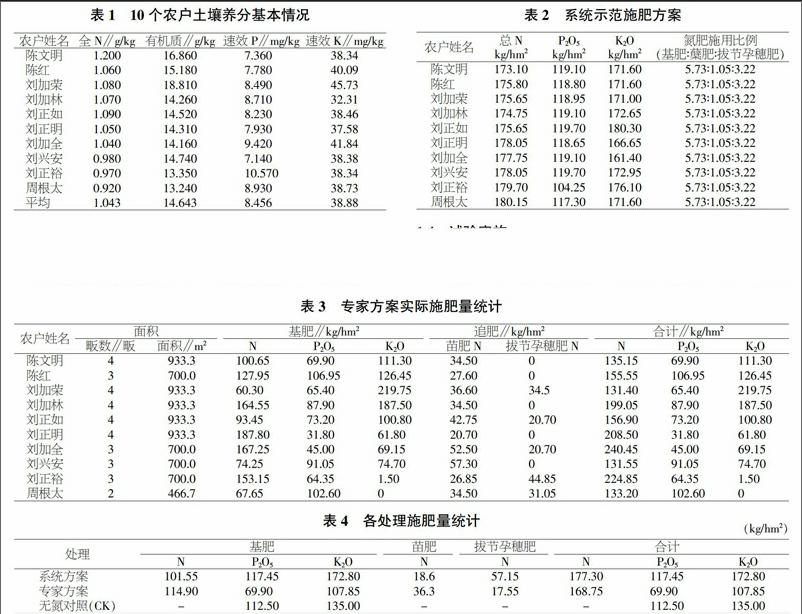

試驗設在搬經鎮湖村,試驗小區面積7 933.2 m2,總共10個農戶,其土壤養分基本情況見表1。

1.2 供試肥料

全部為無機肥,氮肥品種為尿素(含N 46%)、碳銨(含N 17%),磷肥為普鈣(含P2O5 12%),鉀肥(含K2O 60%)。

1.3 試驗設計

每個農戶均設無氮對照(CK)、專家方案(習慣栽培)、系統方案3個處理,每個處理之間用溝埂分離,大區示范不設重復,10個農戶36畈,田畈南北向,由南向北0~55 m為專家方案,56~100 m為系統方案,101~110 m為無氮對照(CK)。CK施磷肥937.51 kg/hm2,鉀肥225 kg/hm2;系統方案、專家方案及各處理施肥量具體分別見表2~4。

1.4 試驗實施

于11月7日機條播鎮麥9號105 kg/hm2,11月19日施苗肥,12月1日噴施除草劑53%芐嘧·異丙隆1.8 kg/hm2,3月15日施拔節肥,除施肥措施不同之外,其他培管措施相同。

2 結果與分析

2.1 對小麥莖蘗動態的影響

由表5可知,系統方案比專家方案無論越冬期、返青期、孕穗期,小麥的單株分蘗數要多,分別多8.30%、10.84%、10.12%。

2.2 對小麥產量結構及產量影響

由表6可知,系統方案比專家方案(習慣施肥)成穗數增加13.33萬穗/hm2,增加2.58%;每穗粒數增加1.40粒,增加5.09%;理論產量增加403.06 kg/hm2,增產7.88%。

2.3 不同基礎地力對小麥產量影響

由表7可知,隨著地力由高到低,系統方案比專家方案增產幅度逐步增加,分別為7.24%、7.45%、8.86%。

2.4 對經濟效益的影響

由表4可知,系統方案比專家方案多施純N 8.55 kg/hm2、P2O5 47.55 kg/hm2、K2O 64.95 kg/hm2,以N 4.34元/kg、P2O5 1.5元/kg、K2O 3元/kg計算,多支出303.28元/hm2。小麥以1.8元/kg計算,可增收725.51元/hm2,扣除多用的303.28元/hm2,可增加純收入422.23元/hm2。

3 結論

試驗結果表明,精確施氮技術可增加單位面積成穗數,增加粒數,增加效果較明顯,增產7.88%,增值422.23元/hm2。隨著地力由高到低變化,增產幅度逐步增加。新技術的推廣,要以培育科技示范戶為抓手,看得見,摸得著,增效明顯的技術,農民易接受。

4 參考文獻

[1] 關立,齊光榮,薛鑫.豫北小麥高產高效栽培技術模式研究[J].現代農業科技,2013(24):23-25.

[2] 邱友鳳.淮北地區小麥優質高產栽培技術發展研究[J].安徽農業科學,2014,42(1):37-38.

[3] 唐華樹.江蘇沿海地區小麥超高產研究初探[J].安徽農學通報,2014,20(21):35.

[4] 張會云,馮國華,陳榮振,等.砂姜黑土強筋小麥栽培技術模式研究[J].大麥與谷類科學,2014(4):19-22.

[5] 田文仲,張園,余四平,等.冬小麥超高產栽培技術研究[J].耕作與栽培,2014(6):29-31.

[6] 張雪冰,楊玉銳.邢臺市砂姜黑土區強筋小麥豐產高效保優栽培技術研究[J].農業科技通訊,2015(8):57-59.