斯諾登如何被奧利弗·斯通拍成了電影

Irina+Aleksander

譯/蕭東兮

電影導演想拍攝一部賣座的影片,故事主角謀求反對的力量,俄羅斯律師希望有人買下他創作的小說,美國律師只想一切趕快過去。在幾股力量的共同作用下,一部影片誕生了。

2015年,莫斯科的五星級酒店里,奧利弗·斯通快步來到大堂時,夏日的陽光照耀在紅場上,褪成一片金色。和制作人莫里茨·伯曼選了窗邊的一個位置,巧妙地避開酒店的嘈雜。

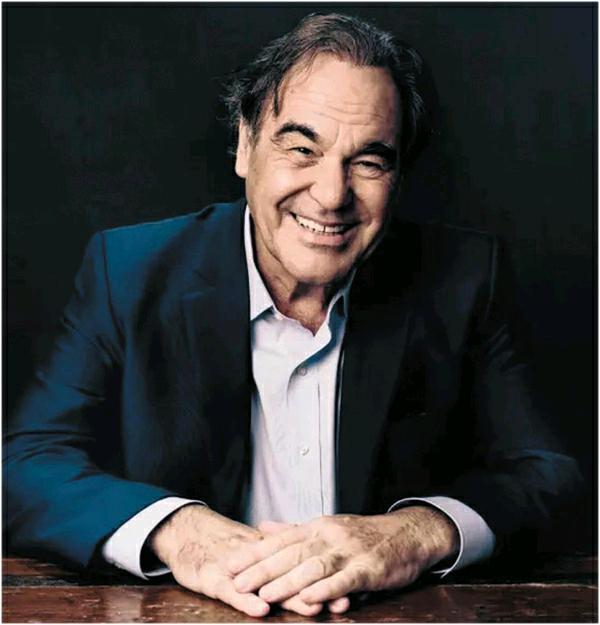

好萊塢電影導演奧利弗·斯通

安全防范已經成為常態。自從決定開拍愛德華·斯諾登(這名美國告密者一直藏身于莫斯科)的傳記片起,斯通就一下子進入角色——為了確定洛杉磯的辦公室沒有被安裝竊聽器,他們里里外外翻了不止一遍。

1

斯通最近睡得不太好。影片主要場景的拍攝在一個月前已經完成,這次來到莫斯科,為的是拍攝大結局——斯諾登出演的鏡頭。他詳細講述了他和伯曼是如何走到今天的——頻繁進出俄羅斯的酒店,總是擔心有間諜。斯通說:“2014年1月,莫里茨告訴我,‘斯諾登的代理人打來電話,邀你去莫斯科。”

打電話的人是阿納托利·庫齊利納,斯諾登在俄羅斯的律師。庫齊利納代理過俄羅斯寡頭、電影導演、幾位流行歌星以及一位政府部長的法律事務,2012年,他曾為普京的競選出力。斯諾登剛抵達莫斯科,庫齊利納就出現在謝列梅捷沃機場,主動要求提供服務。接著,庫齊利納創作了關于這個新客戶的小說《章魚的時間》,講述了泄露美國國家安全局機密的約書亞·庫德逃亡俄羅斯,得到俄羅斯支持者拯救的故事。2014年1月,這部小說出版前,庫齊利納給伯曼打了電話,詢問斯通有沒有興趣把它拍成好萊塢電影。

此前斯通已不想再拍攝政治題材的影片了。但這次的主角是斯諾登,如果成功的話,影片或許會成為奧斯卡獲獎之作。

斯通和伯曼首先需要確認庫齊利納是認真的。當周,他們就拿到了俄羅斯簽證。

隨著斯諾登成為名人、一種理想和一宗歷史性事件的主導者,各式與之有關的人都想插上一腳。公民自由律師想要為他辯護,記者想要接近他,出版商緊急發售了各式暢銷書,包括《衛報》記者盧克·哈丁撰寫的《斯諾登檔案:世界最著名通緝犯的內幕故事》和《經濟學人》記者愛德華·盧卡斯撰寫的《斯諾登行動:西方世界最重大情報災難內幕》。盡管打著“內幕”的旗號,實際上,這兩個作者都沒有見過斯諾登。

斯諾登最終在俄羅斯落腳。他原本計劃前往厄瓜多爾,但美國在半途撤銷了他的護照,令他滯留莫斯科。對俄羅斯而言,斯諾登就像從窗戶飛進來的小鳥——或許,像普京講的那句玩笑話,燙手的圣誕節禮物。

不過從政治角度而言,他是有價值的。在忍受了美國長篇累牘的人權演說后,克里姆林宮突然有機會大面積曝光美國虛偽的一面。

庫齊利納成了斯諾登的救命稻草,至少他在法律條款上游刃有余。作為資深律師,他獲得普京任命,在俄羅斯國防部任職,專門監督俄羅斯聯邦安全局。斯諾登為他帶來了新的機遇——庫齊利納花一個月時間幫助斯諾登在俄羅斯安頓下來,又用了三個月創作了《章魚的時間》。

斯通與庫齊利納的第一次見面是場災難。導演想見斯諾登,但庫齊利納堅持除非他們買下《章魚的時間》版權,否則不可能安排見面。照斯通和伯曼的說法,漫長的周末過后,他們之間達成君子協定:斯通會買下小說版權——如果庫齊利納能夠讓他們見到斯諾登的話。

2

當斯諾登在美國的律師本·韋茲納知道,斯通買下版權只是為了見斯諾登一面時,韋茲納的音調提高了八度。“事實上,每個見過斯諾登的人——已經有幾十人,都是先找到我,由我安排的。”韋茲納說。他拋出幾個名字:電影導演道格·李曼、演員杰瑞德·萊托、約翰·庫薩克。庫薩克給斯諾登帶了些多力多滋的清爽牧場玉米片,還有電影《社交網絡》和《奇愛博士》的DVD。

45歲的韋茲納2001年加入美國公民自由聯盟。在斯諾登之前,他試圖推動幾項訴訟以加強對情報部門的監督。韋茲納總是說,他花了幾十年“撞南墻”,而斯諾登一出來,墻就一下子轟然倒塌了。斯諾登不僅透露了情報機構的龐大規模,而且揭發了政府高層在這個問題上常態性地對公眾的誤導。作為斯諾登的親信,韋茲納的重要性日益提升。泄密事件成了立法會改革的重要背景,而玷污斯諾登的人格和對他們共同事業的侮辱,令他無比惱怒。

對韋茲納而言,庫齊利納是個負擔。2013年,這位俄羅斯律師宣稱斯諾登在一家主流網站謀得職位,但這最終被證實是假的。他還給媒體發送斯諾登在俄羅斯生活的照片——在波修瓦劇院聽歌劇,愉快地擁抱小狗里克。但后來,人們發現里克是庫齊利納朋友的狗。如今,庫齊利納把自己的小說賣給斯通,看上去好像美國導演要支付一大筆錢才能見到斯諾登一樣。或者更“險惡”一些,似乎斯諾登處于俄羅斯官方的某種“看管”下,只能“借”給斯通拍攝好萊塢大片。

韋茲納在美國的努力取得了成功。曾經激烈抨擊他的司法部前部長埃里克·霍爾德,如今承認了斯諾登踐行的是“公共服務”;奧巴馬總統呼吁,對通過電話收集個人信息作出改革;2015年6月,國會通過了美國自由法案——它是直接由斯諾登的泄密促成的。據韋茲納說,斯諾登在俄羅斯的行動很自由,上電視直播,還寫專欄抨擊俄羅斯的人權問題。“人們可能以為,如果斯諾登不貢獻些什么,俄羅斯不會讓他待在那兒。”韋茲納說,“但這不是真的。他不僅不合作,還一副挑剔的樣子。”

在曼哈頓下城他辦公室附近的一間咖啡廳見面時,韋茲納透露,斯諾登還沒有讀過《章魚的時間》這本書。“這么說吧,愛德華知道他想要什么。如果有人滿世界追殺你,你一定苦惱極了;如果你的生活總是躲躲藏藏,你一定會小心謹慎;如果有人用俄文寫了一本誰也不會讀的小說,你是根本不會在意的。”

韋茲納不愿談論庫齊利納在斯諾登的生活中扮演了怎樣的角色,不過他承認,不是什么正統角色。“主導‘律師-客戶關系的道德準則,在俄羅斯有些不同。”他說,“在美國,這種關注率很高的案子,律師幾乎不可能向媒體提供客戶的獨家照片,也不會寫未經授權的小說,還要賣給好萊塢。”

庫齊利納與韋茲納從沒見過面。不論他們如何令對方感到不安,庫齊利納談起他的美國同行時,仍然充滿熱忱:“我們是一個團隊!本在美國工作,我在俄羅斯工作。如果他想寫書,我絕對沒什么意見。”而韋茲納表示,關于斯諾登的故事,他沒有任何創作計劃,不管是虛構的,還是其他形式。

??拍攝在庫齊利納的郊外別墅進行,斯通決定讓斯諾登用他自己的方式表演。

3

“任務完成。”斯通宣布。

在他結束斯諾登部分拍攝的第二天,我們又一次在酒店大堂見面。導演的心情看起來相當不錯。拍攝是在庫齊利納的郊外別墅進行的,但并非如想象中順利。斯通的想法是,通過采訪斯諾登來捕捉一些動情的瞬間,為影片制造戲劇化的結尾。他們嘗試了幾次,但斯諾登的表現都有些僵硬。“愛德華習慣用情報人員的方法來回答問題,但我想要的是情感流露,這對他很難。”斯通拍了9遍,中間休息時,他們圍著庫齊利納的別墅散步。最終,斯通決定讓斯諾登用他自己的方式表演。“他很合作,希望可以做得更好。”斯通說,“不過他不是演員,也不會成為演員。”

為了讓斯諾登放松下來,斯通在現場只安排了很少的工作人員。有人是第一次見到這位泄密者,甚至帶著追星的興奮心情。“突然之間,愛德華好像摸到了門道——如此脆弱,惹人憐愛,充滿魅力,舉止得體,多么可人的年輕人啊!”攝影師安東尼·多德·曼特說,“就好像他年輕的軀體中住著一個蒼老的靈魂,他的手指就像輕輕撥弄著小提琴。”拍攝斯諾登令曼特想起之前那些聲名顯赫卻身材瘦小的男人。“就像博諾、阿爾·帕西諾,那些人的身形都很纖細,不過當你把他們置于鏡頭之中,他們一下子變得高大起來。”

短短54天,攝制組完成了140頁劇本的拍攝,整個團隊從慕尼黑到華盛頓,又從夏威夷到了香港,最后回到慕尼黑。

整個拍攝過程相當隱蔽,采用的是代號“薩沙”,安全工作也做得很精細。擔心“薩沙”可能引起美國國家安全局的注意,伯曼和斯通避免使用電話或者郵件討論制作的細節。“我們靠筆記,以及在公園里長時間的散步。”

他們把劇本存儲在從未接入過互聯網的電腦里,如果需要郵寄,伯曼會打亂頁碼順序,分別發送4個郵包,找4家不同的快遞公司,送往4個不同的地址。伯曼說:“或許沒人會在意這些,但也有可能國家安全局正看著我們哈哈大笑,‘快看那些傻子,我們當然掌控著所有通過DHL和聯邦快遞投送的郵包。”

對演員而言,緊湊的行程和種種猜疑都會影響表演的情緒。“斯諾登自己就有很大壓力,我們的拍攝也是。”飾演斯諾登的約瑟夫·戈登-羅維特說,“與他的經歷比起來,拍電影就像在公園散步那么輕松,但正是那些觸動情緒的時刻,才會在表演中幫上忙。”

2015年春夏之交,拍攝接近尾聲時,斯通的母親杰奎琳·哥迭特·斯通去世了,享年93歲。彌留之際,她曾打電話到慕尼黑,但斯通認為不該在關鍵時刻冒險離開。“回洛杉磯的話,會耽誤3天的拍攝進程。”斯通說,“我知道她的時間不多了,但我以為自己可以趕上的。”直到葬禮那天,斯通仍在拍攝現場忙碌。

斯諾登在美國的律師本·韋茲納

斯通飛往莫斯科拍攝斯諾登的鏡頭,完成影片的最后一塊拼圖。不過,他依舊十分擔心——鏡頭很可能外泄,可能會有很多批評的聲音,斯諾登可能不喜歡。“我希望他可以先看到影片。”斯通說。那時,他正前往紐約做剪輯,計劃在夏末返回莫斯科,給斯諾登看初剪完成的樣片。“好吧親愛的,”斯通起身準備離開,“我們紐約見。”之后,他整整消失了6個月。

4

2016年1月,我驅車前往斯通位于西洛杉磯的辦公室,觀看《斯諾登》樣片。

自我們上次見面以來,影片上映日期從2015年12月推遲到2016年5月,盡管斯通已經在全力趕工,但影片又一次被推至2016年9月。最大的困擾是影片節奏。斯通希望能夠以情節推動敘事,比如那些曾經的經典畫面——《大門》里的音樂會、《挑戰星期天》里的足球賽、《亞歷山大大帝》里的真實戰爭場面。但這次,一位技術專家下載機密文檔的故事情節,并不是他擅長的。“編程很難提起人們的興趣。”斯通說,“說到底,那就是宅男,在銀幕上看起來笨手笨腳的。”

為了擺脫現實的沉悶乏味,斯通將影片轉化為網絡驚悚片和浪漫愛情片的結合體,利用斯諾登與米爾斯間的愛情,觸發感性瞬間。影片依舊帶著強烈的斯通風格。“我無法不遺余力地批判自己的國家。”謝林·伍德蕾(米爾斯的扮演者)說,“雖然,它的雙手沾滿鮮血。”

影片中,斯諾登在國安局的上司被取名為柯賓·奧布萊恩,是奧威爾《1984》里反派的名字。“大部分美國人根本不想要什么自由。”奧布萊恩告訴斯諾登,“他們要的是安全。”

寫過斯諾登的人,提供的多是相似的英雄主義視角。斯通的版本無疑是大片式的,采用動情的配樂,情節簡單易懂,看上去會吸引大批觀眾,鞏固斯諾登在美國人心目中的形象。

斯諾登拒絕就這篇文章發表評論,但斯通說,他已經看過影片,而且很喜歡。在幾個月后的圣地亞哥國際動漫節上,斯諾登通過衛星表達了對影片謹慎的認可。“對此,我感到很緊張。”斯諾登說,“但我想他做得不錯。”

正如斯通預期的,斯諾登出現在影片結尾——在庫齊利納的別墅中,一間木質裝修的房間,樸素卻縈繞著異國風情,沒有刻意的擺設,背景中只有一只花瓶和幾張地毯。對著鏡頭說話的斯諾登并不是人們印象中隱忍克制的形象,而是努力達到電影演員的水準。

“我不再擔心明天會發生什么。”他說,“我很高興自己今天作出的決定。”畫面逐漸隱去,斯諾登望向窗外,臉上現出一絲淺淺的、謎一般的微笑。

5

2016年夏天,各種焦灼似乎正在消散。隨著電影的完成,斯通擔心的發行商開路影業憑借《聚焦》獲得奧斯卡獎。試映會后,《斯諾登》得到同樣的好評,即使人們有些驚訝,也十分樂觀。“剛開始,我以為出錯了。”伯曼說,過去25年里,他從沒見過這么高的評分。開路影業堅持影片要在秋季公映,可以趕上奧斯卡獎的爭奪。

戈登-羅維特被斯諾登的故事深深觸動,他把大部分拍攝所得捐給美國公民自由聯盟,剩下的錢拿來與韋茲納合作,拍攝一系列宣揚民主的短片。

韋茲納在秋天向奧巴馬提出申請,給予斯諾登豁免,他也希望斯通的影片能夠轉變公眾對他這位客戶的看法。與此同時,庫齊利納正在將《章魚的時間》擴寫成三部曲——接下來的情節里,國安局會向俄羅斯派出殺手“解決掉”約書亞·庫德。

7月,斯通和韋茲納聯手舉辦了美國自由公民聯盟的一場活動。那天晚上,韋茲納談了監控和愛德華·斯諾登。活動在斯通位于洛杉磯布蘭特伍德街區的家中舉行。

幾十名公民自由聯盟在西海岸的支持者涌入斯通家的后院時,這位導演正坐在泳池邊的一條長凳上,遠遠觀察著。他談起最近又剪掉了4分鐘的片段,將影片精簡到134分鐘。我問他會不會到最后一刻一直修修剪剪。“不,不會了。”他說,“就是現在這個樣子,板上釘釘。”

韋茲納在附近散步,他留意到露臺上有一尊金色的佛像。好幾個人在問影片中由誰來飾演他,這位律師的回答相當簡練:“凱文·史派西,他背后的男人躲藏在別人的目光以外(韋茲納并沒有出現在電影中)。”

那一周,美國國家公共電臺(NPR)訪問了俄羅斯一位安全官員。這名官員認為,斯諾登很可能與俄羅斯的情報機構合作。這無疑激怒了韋茲納。“好吧,也是在這個星期,斯諾登正天天在Twitter上炮轟普京呢。”伯曼認同韋茲納的說法,在他看來,斯諾登的批評者會認為這不過是“面具”。“他們就是這么說的!”韋茲納說,“這簡直就是預設立場的抨擊,好像他看起來很自由,實際上卻成了普京的傀儡。”

參加活動的人陸續走進房間。房間寬敞明亮,到處布置著家庭照片。

韋茲納站起來,談了他身為斯諾登的代理律師所作出的努力。在提問階段,有人問在保障斯諾登的安全上,俄羅斯有多可靠。韋茲納將這個問題交給斯通。“奧利弗現在可是俄羅斯專家。”他的語氣中帶著些許揶揄。自從完成《斯諾登》,斯通已經被俄羅斯這個國家迷住了,他宣稱還將拍攝一部關于普京的紀錄片。最近幾個月,他剛剛陪同這位俄羅斯總統觀看了演出,還一同出席了莫斯科的二戰勝利日大游行。“斯諾登代表了美國不愿傾聽的那個聲音。”斯通告訴俄新社。

談起拍攝經歷時,斯通的回答聽起來相當沮喪:“不管怎么說,那都是十分糟糕的體驗。”

除了斯通,所有人都笑了。

(何靜荷薦自《博客天下》)