伯努瓦·雅克的四百擊

駁靜

“當我不拍電影時,我就成了生命的失業(yè)者。”

“不是每個人都會被特呂弗推薦”

蕾雅·賽杜(Léa Seydoux)這兩年倒終于火了。

這點從她成了“007系列”最新的邦女郎可見一斑。這位法國最大電影公司百代的千金小姐,有非常清晰而穩(wěn)固的資源,與國際大導(dǎo)演的合作不在少數(shù)。但直到2012年,她出演了伯努瓦·雅克(Beno?t Jacquot)導(dǎo)演的《再見,我的王后》(Les adieux à la reine),才成為一個真正意義上的一線明星,像蘇菲·瑪索或瑪麗昂·歌迪亞,也進入國際視野。

而在那之前,賽杜充其量只是伍迪·艾倫《午夜巴黎》中那個賣唱片的鄰家姑娘。至少,法國觀眾的確是因為該片中的對瑪麗王后忠貞的小侍女一角,才完全被這個門牙之間有條豁兒的姑娘征服。

隨后,雅克又在2015年的《女仆日記》(Journal dune Femme de Chambre)中,為賽杜身上那股瀟灑不羈的女性氣質(zhì),做了一次不遺余力的增強。

法國演員蕾雅·賽杜。2015年她有三部重要作品,除了《女仆日記》,還有獲金棕櫚提名的《龍蝦》,以及“007系列”《幽靈黨》

而伯努瓦·雅克本人,則駐扎在法國電影的前線,從1975的第一部長片《致命樂手》(LAssasin Musicien)開始,幾乎是法國當代作品最多的導(dǎo)演。

擅長與各種女演員合作,是伯努瓦·雅克的一個鮮明特色。從作品年表來看,賽杜的確是雅克近幾年的新寵。往前追溯,人們發(fā)現(xiàn)雅克的確總是鐘情于一而再地與他中意的女演員合作,于佩爾如是,夏洛特·甘斯布也是這樣。后者也是法國女演員中特別叫人欲罷不能的一位,她與法國老牌女演員德納芙(Catherine Deneuve)以及她現(xiàn)實中的女兒齊雅拉·馬斯楚安尼(Chiara Mastroianni)一起,出演的電影《三心二意》(3 Coeurs),也是雅克近年來的代表作之一。

更別說主演過5部雅克電影的于佩爾了。

循著于佩爾這條線,去觀察法國電影,會有種錯覺。覺得法國真是一個擁有太多導(dǎo)演和太少女演員的國家,在于佩爾長長的導(dǎo)演合作名單上,夏布洛爾或伯努瓦·雅克,都要找于佩爾主演他們的電影五六次。但沿著雅克這條線,又會發(fā)現(xiàn),法國的許多女演員們真有一股獨特而統(tǒng)一的風味,至少雅克選擇的女主角,總是精巧、雅致以及乖張。

我去采訪雅克那天,那是京城常見的一個霧霾天。進到酒店26層的小型會客室里,發(fā)現(xiàn)上一個專訪的記者還正在做最后的總結(jié)性告別,此外還有一個翻譯和攝影師。

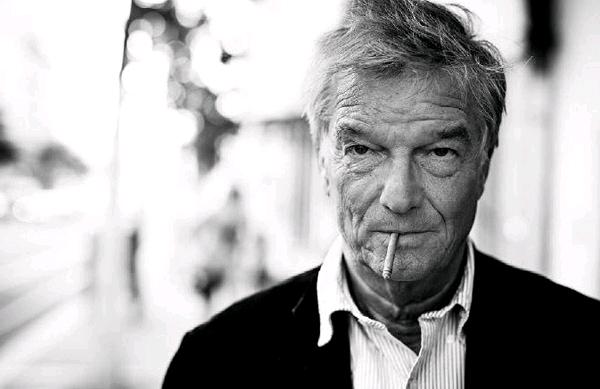

這是一個魅力不凡的“40后”。這位女記者,明顯有種依依不舍的勁頭,嘴上說著再見,身體卻很誠實,其中一半還倚在導(dǎo)演身邊的那張桌子上。我感到,這位年近70歲的法國導(dǎo)演,正在散發(fā)著自信的雄性荷爾蒙,即便他和記者之間,還隔著一位翻譯。

雅克當然會說英語,1976年他拍完第一部敘事長篇《致命樂手》(LAssasin musicien),就帶著它去了紐約。他在那里受到了非同一般的歡迎,完全不像人們通常會對一位新人導(dǎo)演做出的反應(yīng)。后來他得知,那是因為特呂弗在美國人面前對他大加贊賞。“我覺得我像個王子,”后來人們告訴他說,“不是每個人都會被特呂弗推薦的。”

但也顯然,他說法語時更自在。我抓住一個空當,禮貌地把前一位女記者和她的翻譯請出會議室。最后會客室里終于剩下我和我?guī)サ膶嵙曈浾撸约把趴撕头▏桂^的工作人員時,沒想到他先向我發(fā)問。

法國電影導(dǎo)演伯努瓦·雅克

一共是三個問題。

包括我昨晚睡得怎么樣、來的路上順利嗎,以及我是在哪里學的法語。直到我們談到杜拉斯,他告訴我杜拉斯與陌生人見面的習慣時,我突然意識到,他們二人的習慣有驚人的相似。而這一點,或許導(dǎo)演自己都沒有意識到。

當杜拉斯的助理,但拒絕拍她的小說

與杜拉斯合作,是40多年前的事了。

雅克說杜拉斯是一個基本只在意細節(jié)的人。他見過許多去采訪她的記者,通常都會被她追問一些瑣碎的細節(jié),諸如過來的路上遠不遠、早上吃了什么、睡得好嗎、做夢了嗎、夢到了什么。凈是這類非常私人化的問題。

這樣幾個來回后,似乎才放心讓對方提問。

雅克的導(dǎo)演助理生涯有大約10年之久,其中兩年,老板是杜拉斯。

那幾年,杜拉斯正處在對電影的無比熱情當中,她每年都要拍兩部左右的片子。導(dǎo)演助理,則負責幫她處理一切她不感興趣的部分。雅克20出頭,已經(jīng)干過一兩個導(dǎo)演助理崗位。杜拉斯當時的助理暫離,他是那個臨時填補空缺的人,“但我一旦上手工作,她就不希望助理是其他人了”。

所以雅克負責調(diào)度演員、調(diào)整攝影機的位置。而通常,工作地點是在杜拉斯的住處,也正因為如此,即便是完成了一個項目接著做另一個了,也總像不間斷地在拍攝同一部電影。

“從她那里,我學到了不少東西,最受用的一點是要保持孩子氣,而且這個時間越長越好。”他說杜拉斯自己就是一個非常孩子氣的人,于是她的片場,就像一個度假屋。而且不是成年人那種無所事事的度假,而是孩子式的,排滿了各類游戲。

但杜拉斯拍電影,最終還是為了寫作,所以這點其實讓雅克挺苦惱。他不止一次地聽她說:“所有的電影人,偉大與否,本質(zhì)上都是失敗的作家。”而雅克自己,卻宣稱:“電影是最高等的藝術(shù),在一部美好的電影旁邊,一本書幾乎不值一提。”

雅克與杜拉斯的友誼一直維持到后者過世,在為她工作的兩年多時間里,不拍電影的時候,他們也時常見面,因為正好住在巴黎的同一個街區(qū)。至少在與電影有關(guān)的問題上,他們有大量的機會互不認可。

雅克的審美常為杜拉斯所不解,比如,他喜歡普魯斯特和莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot),杜拉斯則不然,她也無法理解雅克對希區(qū)柯克的崇拜。

所以,雅克從未真正將她的小說改編成電影,或者是明智的,盡管她自己曾提議的小說就有三四本。

在杜拉斯希望交給雅克改編的小說中,有《夏夜十點半》(Dix Heures Et Demie Du Soir En Eté)和《直布羅陀水手》(Le Marin de Gibraltar),也有《音樂》(La Musica)這部她后來自己當導(dǎo)演的作品,以及她最著名的《情人》(LAmant)。但雅克統(tǒng)統(tǒng)拒絕了,他有很清晰且合邏輯的理由:“因為那個時候,我跟她的關(guān)系太近了。而且如果我真的拍了,我跟她的朋友關(guān)系可能會變糟,所以我那時候更傾向于避免。”

實際上,雅克算是1993年的《年輕的英國飛行員之死》(La mort du jeune aviateur anglais)的導(dǎo)演。杜拉斯電影扮演自己,講述的是作家如何獲取靈感。但是看完成片后,杜拉斯第一反應(yīng)是“這是一部我主演的電影,也是一部與我有關(guān)的電影,但最終,這卻仍然是你的電影”。你看,要讓杜拉斯放手,也是件挺難的事。

不過,杜拉斯的魅力仍然叫雅克無法抗拒。她去世后,雅克差一點就拍成了她的《抵擋太平洋的堤壩》(Un Barrage Contre le Pacifique)。雅克非常喜歡這部小說,甚至已經(jīng)寫好了劇本,最終因為版權(quán)問題而作罷。這大概是他最后一次嘗試,盡管后來他所有作品幾乎都改編自某部小說,但這當中,很少是他自己主動選擇的結(jié)果。

“很多年了,總是人們拿著一本小說跟我提議,說它適合我來拍”,他樂于見到這種別人對自己的認知,與自我認知之間的鴻溝,他甚至覺得這很迷人,這幾乎成了一種被動的自由。他說:“瑪格麗特拍電影的方式太自由了,這曾讓我希望,自己也能有她那種自由的狀態(tài)。在她身邊,我獲過自己的私密的小小新浪潮。”

迷影少年

雅克與新浪潮更直接的關(guān)系,則來自特呂弗。

14歲,雅克在電影資料館見到了30歲的特呂弗。特呂弗答應(yīng)他,要教他拍電影,但得放棄上學。雅克的父親聽完這件事,既沒有拒絕,也沒有一口答應(yīng)。他謹慎地給特呂弗寫了封表達憂慮的信,后者還給回了,措辭很官方,“我完全能理解您的態(tài)度,但是,這沒什么可擔心的”。

其實真正讓人擔心的,是迷影之外的雅克。13歲到18歲之間,他干過所有學校禁止的事。除了閱讀、看電影,最常干的,就是打架。所以他父母時常不得不去警察局把他帶回家,由于這樣的次數(shù)太多,到最后,他們只是去看他一眼,并告訴警察:“要不您留著他,明天直接送他去上學。”

雅克說他算了算,一共去了警察局25次。

所以相比之下,跟著特呂弗學習電影,盡管要輟學,對他父母來說,也是門不錯的生意。不過,在特呂弗之前,雅克的父母其實也早就對他的迷影問題妥協(xié)。當時《天使們的侯爵夫人》(Angélique marquise des anges)正在拍攝五集迷你劇,雅克的父親認識其中一個制片,他不得已,幫他張羅去劇組實習。雅克很快就發(fā)現(xiàn)他討厭這個劇組,他不喜歡他們的好萊塢方式。

總之雅克后來就沒再去上學。他的電影學校,幾乎就是各個劇組。

19歲,雅克得到一個擔任馬塞爾·卡爾內(nèi)(Marcel Carné)第二助理的機會。又過了一年,菲利普·加萊爾(Philippe Garrel)給他打電話,說,“我夢見你了,我有部片子兩周后要開拍,你來吧”。

跟在這些當時的大導(dǎo)演后面,雅克說他像在不同的電影學校之間轉(zhuǎn)學。每換一個學校,就像來到另一個世界,因為他們互相之間,對對方的創(chuàng)作理念并不那么認同。

比如拍出《天堂的孩子》(Les Enfants du Paradis)的卡爾內(nèi),就曾被特呂弗非常猛烈地抨擊過。而加萊爾雖然比雅克還小一歲,卻是個年少成名的導(dǎo)演。他看雅克當時跟在卡爾內(nèi)的劇組,就擔心他“將靈魂出賣給了魔鬼”。

那時候的雅克,離功成名就還有很遠,離成為一位真正的導(dǎo)演,也還起碼有一部《致命樂手》的距離。

不過,雅克從小受到的電影熏陶,就從來沒有受限于某種單一的電影美學。他出生在一個資產(chǎn)階級家庭,父親是一家食品企業(yè)的老板,母親是《藝術(shù)》雜志的忠實讀者,這本評論雜志曾詳盡地報道過跟新浪潮有關(guān)的每個電影人。父母二人都對自己的文化品位有相當?shù)淖孕拧?/p>

10歲以前,有相當長一段時間,雅克的父母會在每周六晚上去看10點檔的電影。幾乎不管正在上映的是什么片子,有時候是《八十天環(huán)游地球》這樣的科幻片,也有克魯佐(Henri-Georges Clouzot)拍的那些陰暗的驚險片。

雅克就在自己房間里,眼巴巴地等他們回來。通常,接近午夜時分,他母親就會出現(xiàn)在床頭,把當天晚上看的電影跟雅克復(fù)述一遍,當然,不可避免地要加入她本人的觀點。第二天早上,他父親又會在餐桌上跟他討論同一部電影。

雅克就在一段黑夜的開始與結(jié)束時分,收聽對同一部電影的兩種觀感。

三聯(lián)生活周刊:你的創(chuàng)作力驚人,特別是從《單身女孩》(La Fille seule)開始,幾乎每年都有一部你的作品上映,除此之外,還有電視電影等其他作品。如何保持這種創(chuàng)作頻率?

伯努瓦·雅克:這幾乎是種生理需求。我知道如果我停下來,會非常難受。剛開始拍電影的時候,我每一部都很珍惜,當然現(xiàn)在也一樣。但那時候會把每部電影當作最后一部在拍,這種想法持續(xù)了一段時間后,我發(fā)現(xiàn)我的心理狀態(tài)發(fā)生了改變,變成將每一部當作第一部來拍。其實對很多導(dǎo)演來說,都是這樣,可能頻率會有所不同,但人生可能會一直如此,拍拍拍,從來不停止。我以前接受一個采訪時也說過,如果我不拍電影,我的生命會就此失業(yè)。

三聯(lián)生活周刊:法國作者電影的作者,即導(dǎo)演們對電影環(huán)境普遍有種悲觀主義傾向,你覺得跟早期你剛出道時相比,電影環(huán)境有什么變化嗎?

伯努瓦·雅克:我的答案可能會出乎你的意料。我反而覺得是變好了,因為從投資的角度,導(dǎo)演們比以前更容易找到錢。當然,依然需要強大的內(nèi)心力量去支撐。我覺得,一個人必須是絕對的機會主義者,才能實現(xiàn)拍攝并且拍攝的是自己的原意。必須懂得抓住一切機會,然而,許多電影人,有些還是非常有天賦的,不太懂得這種機會主義。我自己最開始,也不愿意做那個為了拍電影而蹚渾水的人。但是很快就意識到了,機會主義與拍電影,二者不可分離。

三聯(lián)生活周刊:那個讓你意識到的時機,具體是什么?

伯努瓦·雅克:80年代,我拍了一部我個人非常在意的電影,改編了路易-勒內(nèi)·德福雷(Louis-René des Forêts)唯一一部小說《乞者》(Les Mendiants)。但是最后電影讓我非常失望。那時我一度以為自己的電影生涯就結(jié)束,以后最多拍點紀錄片或?qū)б恍騽。瑑H僅為了生活下去。那時我快40歲,既有作為男人的危機,也遇到了創(chuàng)作的死胡同。《乞者》里有一位當時才15歲的女演員朱迪絲·哥德雷科(Judith Godrèche),她幾乎用那種小姑娘鬧別扭的方式,讓我給她拍一部她寫的電影——《不再著迷》(La désenchantée)。而且沒想到獲得了成功,成了我“第二部處女作”。從這一部起,我意識到另外一點,演員對一部電影來講,是原動力,就像在朱迪絲那里獲得的極大的創(chuàng)作動力。那時候我就想,40歲和15歲,這是一個距離。為一個年輕有抱負的女演員量身拍攝的電影,這也是個挑戰(zhàn),想要在看上去不太合理的事情中找尋合理之處,我得把自己放在非常強勢的位置。從那時起,我開始思索“演員是什么”這個命題。在那之前的很長時間里,我看不到這個命題,或者不愿意看到。

三聯(lián)生活周刊:說到演員,有些導(dǎo)演喜歡親手調(diào)教演員,從一張白紙開始。你選擇演員,尤其是女演員的偏好是什么?

伯努瓦·雅克:我可能更喜歡職業(yè)女演員。職業(yè)演員的好處在于,她們大都從很小的時候就下定了當演員的決心。這意味著,她們習慣于在生活中,嘗試對他人進行自我投射,毫無疑問,這使得她們總是在尋找自我。所以當她們投入到一個電影角色中,就更容易地跳出這個自我,并將其托付給導(dǎo)演,然后與導(dǎo)演一起,創(chuàng)作一個全新的角色。每個人在潛意識中,對放棄自我都有一股強大的反抗力。而職業(yè)演員通過訓練,可以讓這股反抗力遞減到某個最小限度。這個時候,你會發(fā)現(xiàn),她們是全情投入的,因為她們既知道這只是一個游戲,同時也明白,這是一個需要毫無保留才能玩好的游戲。

三聯(lián)生活周刊:在蕾雅·賽杜、夏洛特·甘斯布以及其他你合作過的女演員當中,有沒有共同點?

伯努瓦·雅克:都是謎團,并且她們給我去解開謎團的欲望。而且我還發(fā)現(xiàn),這種謎團性,不只是對他人的,她們自己也時常對自身產(chǎn)生迷惑。所以我試圖尋找破解的鑰匙,其中一個但不是唯一的關(guān)鍵,在于了解和愛。一個導(dǎo)演,當他在拍一位女演員的時候,拍攝的真義,不管怎樣,最終都會與愛的情緒歸結(jié)在一起。盡管最終不一定真的會發(fā)展成一段通俗意義上的愛情故事,導(dǎo)演與演員之間,一定是有愛存在的。唯有發(fā)自內(nèi)心地愛她,才能拍好她。另一方面,我發(fā)現(xiàn)這成了我在現(xiàn)實生活中與女性交往的某種阻礙,如果對方不是一位演員的話。

三聯(lián)生活周刊:你的作品,也幾乎能夠用女演員來分類。

伯努瓦·雅克:其實不只我自己,我后來發(fā)現(xiàn),許多大導(dǎo)演的作品墻上,多半也懸掛著某位或某幾位女演員的大幅照片。對我來說很重要的導(dǎo)演斯登堡(Josef von Sternberg),他和瑪琳·黛德麗(Marlene Dietrich)的關(guān)系就相當神秘,更別說羅西里尼和英格麗·褒曼、戈達爾和卡里娜(Anna Karina)這些組合了。本質(zhì)上,這是一種欲望關(guān)系,而且這種欲望是從屬于作品本身的,這幾乎是作為電影共同體存在的。(實習記者孫大衛(wèi)對本文亦有貢獻)