差異性構成:大革命時期中共黨員社會成分變化之考察*

易 鳳 林

差異性構成:大革命時期中共黨員社會成分變化之考察*

易 鳳 林

中共的革命思想以其政黨化的方式滲透于社會,并促進共產主義思想逐漸被社會熟知。知識分子、工人、農民等社會階層在中共的引導下,其自身的革命意識得以喚醒。他們以其入黨的方式宣示自己的政治態度和革命選擇。知識分子尤其是青年學生成為最早響應中共革命主張的群體,也是入黨主動性較高的群體,工農入黨則與工農運動的發展緊密相關。隨著群眾入黨的增加,中共黨員成分也發生了較大的變化,即以學生、工人為主體尤其以知識分子為導向的格局,逐漸轉向以工農為階級基礎的政黨組成。從中共社會成分構成看,它始終呈現出不同階層對共產主義信仰的差異,知識分子、工人、農民在不同時期、不同地方也有著不同的表現。

黨員成分;政治信仰;差異

自成立起,中共就注重加強革命理論在社會上的傳播,使得不少知識分子、工農群眾自覺或不自覺地加入了中共的革命戰線。其中,不乏被中共革命思想影響和革命激情點燃的人,他們以“入黨”的方式宣示著自己的政治態度和對革命價值觀的篤定。從大革命時期中共社會成分的構成看,它始終呈現出不同階層對共產主義信仰的差異,即知識分子、工人、農民在不同時期和地方有著不同的表現。截至目前,只有少數學者對大革命時期的中共黨員成分問題有所關注。*目前,涉及大革命時期中共黨員成分問題的主要研究成果有北京市鄧小平理論研究中心課題組:《中國共產黨黨員隊伍社會成分的歷史考察》,《中國特色社會主義研究》2002年第1期等。而且,這些研究對大革命時期群眾入黨現象、中共黨員成分變化及其中共的社會認同問題缺乏微觀層面的深入考察,對政黨與社會之聯系、群眾之回應等問題也關注不夠。為此,本文試圖從這些方面對相關問題作出一定的嘗試。

一、大革命初期,知識分子對共產黨首先響應

自成立之日起,中共就視自己為無產階級先鋒隊,把吸收工人入黨作為首要任務。然而,對于中國社會認識的差異性在一定程度上影響了中共的黨員成分。較早接觸和接受共產主義思想的知識分子,尤其是青年學生,成為中共的首先響應者,他們在中共隊伍中占據了很大的比例。因此,在國共合作之前,中共的成分基本以知識分子為主,工人為次,而農民尚未真正進入中共的隊伍。國共合作開始后至五卅運動前的一段時期內,這一局面沒有大的改變,但工人黨員呈上升趨勢,農民黨員也陸續出現,其他階層對中共也有所認同。

1.國共合作之前,知識分子、工人對中共的回應

國共合作之前,中共主要從學生、工人中吸收黨員。并且,由于馬列主義的傳播主要集中于知識分子,尤其是青年學生,因而知識分子在中共成立后的最初兩三年內入黨較多,呈現“一枝獨秀”之勢。湖南的情況可為一例。中共一大之后,毛澤東、何叔衡在湖南發展黨組織,主要是選在湖南自修大學、湖南省立第一師范學校、安源路礦等學生、工人集中的地方。到1921年底,共發展了李六如、楊開慧、易禮容、陳昌、陳子博、郭亮、夏明翰、夏曦、唐朝英、蔣先云等10多個學生黨員,同時又吸收了數名工人黨員,加起來一共20多名黨員。*參見中共中央組織部等編:《中國共產黨組織史資料》第1卷,中共黨史出版社,2000年,第374頁。也就是說,學生成為中共革命主張的主要擁護者,工人對中共有了一定的認知。這一時期,學生、工人是中共獲得社會認同的主要來源。

相比以農業為主的湖南來說,在上海、廣州等工業城市,學生黨員雖占主導,但工人對中共的認識更多,入黨的主動性更為明顯。1923年7月17日,上海地方兼區執行委員會召開第四次會議,批準南京宛俙儼,浦鎮田玉龍、丁發武、陸志明、史家良、徐邦玉,吳淞曾憲明、李炳欽、劉拜農為共產黨候補黨員。即9人入黨,其中7名學生,2名工人(田玉龍、曾憲明),學生占總人數的77.8%,工人占總人數的22.2%。1923年9月17日,上海地委再次吸收4人入黨,其中2名工人,1名學生,1名其他職業。*參見《一九二一年至一九二七年上海、江蘇、浙江黨組織發展概況》,《中共黨史資料》第10輯,中共黨史資料出版社,1984年,第185—188頁。顯然,工人和學生受到中共青睞。

全國黨員的統計數據也證實了地方黨組織的情況。1921年中共一大時,全國黨員50多人,幾乎全部是知識分子。到1922年中共二大時,根據6月30日陳獨秀給共產國際的報告中的統計,此時全國黨員總人數為195人,其中的工人黨員僅21人,占總人數的10.7%,而知識分子黨員占主體。*參見中央檔案館編:《中共中央文件選集》第1冊,中共中央黨校出版社,1989年,第47頁。到1923年中共三大時,黨員總人數為420人,其中工人為164人,占總人數的39%,知識分子等為256人,占總人數的61%。*參見《中共中央文件選集》第1冊,第167—168頁。

如上所述,國共合作之前中共的黨員成分基本呈現如下特點:知識分子入黨的主動性最高,少量工人也有一定的覺悟,而且隨著革命深入,工人入黨的熱情被調動起來。應該說,這種成分構成是多方面原因造成的,在總體上也反映了中共此時的建黨思想。例如,1921年底廣州黨組織的黨務報告就指出:

廣州的黨員人數不多,這就使得我們要更多地注意這方面的工作,但是在工作開始時,我們不愿意輕率地吸收新黨員。廣州的情況與其他地方大不相同。暫且不談工人和士兵群眾,可以說,大學生們是同情神秘的無政府主義的,或是受國民黨所操縱。因為有這些困難,我們要特別堅定。將來,我們打算從一些馬克思主義小組中、從機械工人學校和宣傳養成所中吸收新黨員。其他人也愿意加入我們黨,那是計劃之外的事情,現在還談不上。*《廣州共產黨的報告》(1921年)。

作為黨務相對發達地區的廣東,這一報告也基本映射出中共成立初期的黨員概況。簡言之,集中發展學生、工人入黨是中共早期的理論思考,其他階層入黨則是“計劃之外的事情”,只不過沒有持排斥態度。這就在客觀上造成中共黨員成分的相對單一,也符合中共試圖把自身建成無產階級先鋒隊的初期構想。然而,中共對其他階層的被動接受態度,工人、學生在政治信仰選擇上的多樣性,以及革命初期中共影響力的有限性等因素,無形中也減緩了中共發展的速度。

2.國共合作后至五卅運動前,中共社會成分微弱擴大

國共合作后至五卅運動前,學生、工人為中共黨員主體的局面基本維持,但其他階層的入黨者開始增多。這與中共領導層對國民革命的深刻認識密切相關。例如,蔡和森就認為,國民革命的性質是資產階級性質的民主革命,內容為反帝反封建,但又有新的特征,即增加了民族革命的任務且屬于世界革命的范圍。*參見蔡和森:《中國革命運動與國際之關系》,《向導》第23期,1923年5月2日。基于此種認識,到國共合作開始后,除學生、工人外,農民、公務員、商人等其他社會階層開始受到中共的關注。

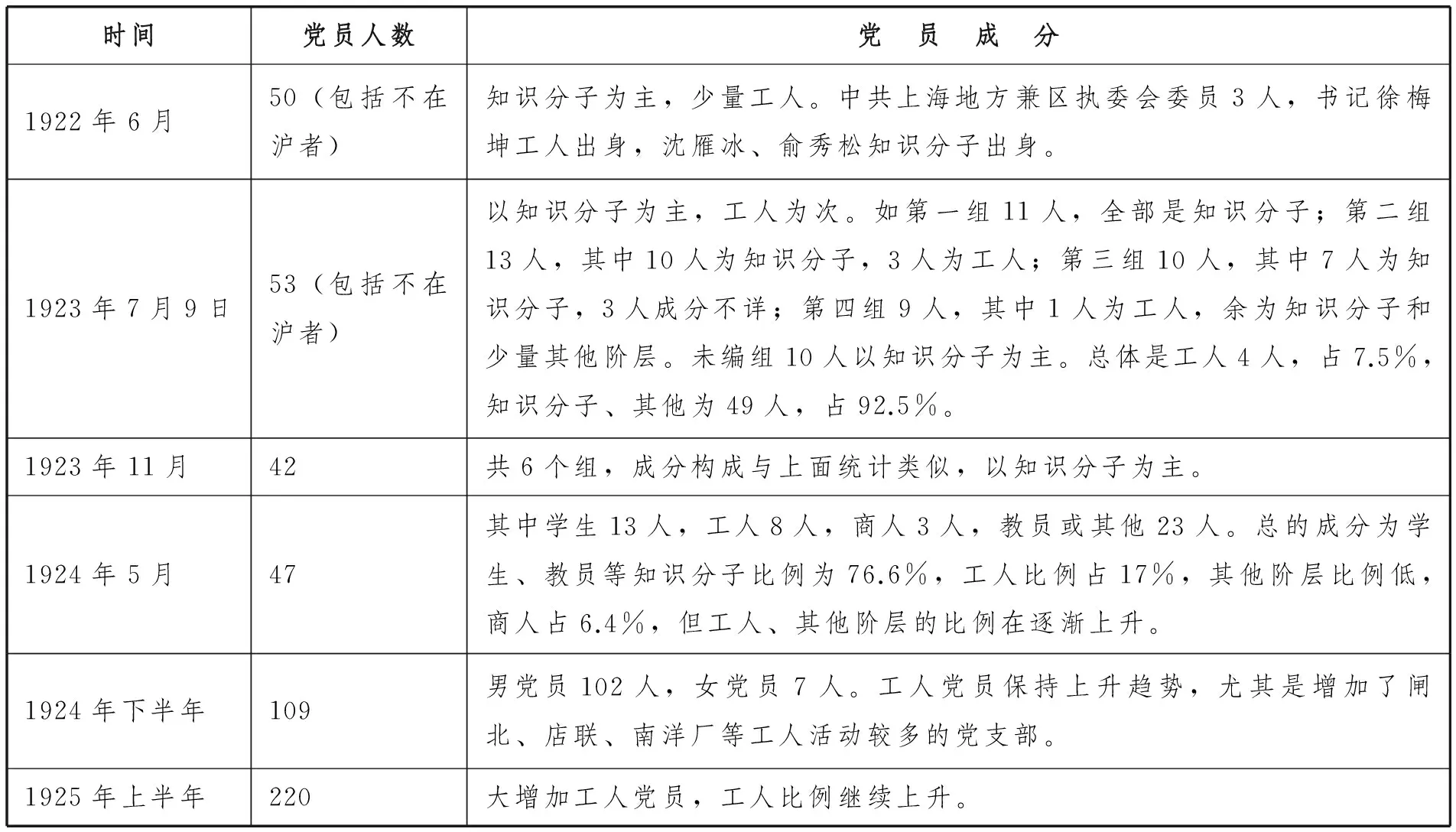

與中共關于革命認識的提高相一致,黨員吸收范圍逐步擴大,黨員數量隨之增多。1925年1月中共四大召開時,全國黨員人數上升為994人。其中,工人黨員數量逐步上升,知識分子比例仍然較高。以上海黨組織為例,從1922年到1925年上半年的黨員人數和成分變化等情況,可以印證這一觀點(見表一)。

表一:五卅運動前上海黨員人數及成分

資料來源:《中共黨史資料》第10輯,第181—199頁;《中共中央文件選集》第1冊,第256頁。

如表一所示,隨著革命向前發展,在工業城市上海,學生繼續保持入黨的積極性,工人入黨的主動性比先前有了進一步的提高,而其他階層也對中共表現出一定的認可。安源等工業區的情況與上海類似。工人的革命意識明顯提高。他們在中共革命思想的啟發下意識到階級苦難,認識到自身的苦難和階級的解放只有通過革命才能獲得解決,逐步加入中共,并建立起以工人為主導的黨支部組織。

在其他一些地方,尤其是農民運動開展較早或較好的地方,學生黨員繼續占主導,而農民也突破思想桎梏,加入中共。例如,在革命工作開展較為順利的湖南醴陵縣,中共安源地區執行委員會書記王澤楷利用教師身份在縣立開元中學、女子中學秘密發展學生黨員,于1924年10月建立醴陵縣特支。*參見《中國共產黨組織史資料》第1卷,第383頁。也就是說,在以農業為主的縣區,富有革命意識的學生成為許多基層黨部的主體成分。與此同時,農民開始受到中共的重點關注。1924年7月,在由中共具體負責的國民黨松江第五區第一分部所作的關于其黨員情況的報告中,就顯示出農民黨員已占主體,其中相當一部分人加入了中共。*參見《松江第五區第一分部復上海執行部函》(1924年7月17日),臺北國民黨黨史館藏,環龍路檔案,檔案號11054。這一情況或許不具有普遍性,但也呈現出一個趨勢:農民已經開始在中共的宣傳攻勢下,自覺或不自覺地加入到革命的行列中。

毋庸置疑,在大革命初期,不同的社會階層對中共都有了一定的認識。其中,知識分子對中共的革命主張響應最積極,工人對中共的認同度逐步提高,農民、商人等階層也有了一定的革命覺悟。知識分子、工人等階層已經通過入黨清楚地表達了自己的政治態度,確立了自己的政治信仰。值得注意的是,在這一時期,中共革命思想傳播范圍的有限性和群眾革命思想轉變的客觀困難,也造成群眾對國民革命和中共的思想認識不深。這也反映出中共的社會認同度還不太高。以福建為例,在1924年之前,大部分福州工人“沒組織,從來沒見過有罷工這一回事。福州本來沒有做文化運動過,新思想不曾輸入。對勞資問題,直是見所未見,聞所未聞”;普通青年則“素來是干涉外交不干涉內政的。全副精神都是拿去對外的,腦筋非常陳舊簡單,沒有新思想,和他談起社會主義,他都看做是件奇事,他絕不感到階級斗爭這一回事”。*《任民關于在福州建團等問題給存統的信》(1923年6月21日)。由于這種實際困難,中共的組織沒有大的延伸,黨員人數增長較慢。這就導致工農入黨的人數少,尤其是農民入黨的主動性不高,知識分子在中共隊伍中始終占據相當大的比重。

二、大革命中后期,工農入黨漸成主流

五卅運動后,中共開始極力吸收工農入黨。其發展趨勢為:學生仍然保持入黨的主動性,但工農逐漸被動員起來,其革命意識逐漸被喚醒,成為入黨的生力軍。與之相應,中共的社會認同度得以真正提高,工人、農民、知識分子、其他階層的群眾都成為中共革命主張的擁護者和中共革命斗爭的參與者。

1926年北伐開始前,中共以學生、工人為主的黨員構成尚未有質的改變。但與五卅運動前相比,工農群眾,尤其是農民入黨者明顯增多,黨員成分有了很大的改變。1926年4月,據中共上海區委組織部的統計,上海的黨員仍以學生、工人為主。其下屬的杭州地委的情況也類似:一共建立了安定中學、工業專門學校、省立一中、醫藥專門學校、英文專修、鐵路工人、聯合支部等7個支部,黨員達到60人。在這些以學校、工業基地為主要基點的黨支部中,黨員成分基本是以學生和工人為主。*參見《中共黨史資料》第10輯,第213頁。中共北滿地委的情況也差不多。1925年初,剛到哈爾濱開展黨務工作的吳麗石等人發展了張友仁、姜文洲等4名工人入黨。五卅運動后,又開始在學校中進行建黨工作,將哈爾濱許公中學的趙尚志,哈爾濱醫學專門學校的潘連山,哈爾濱工業大學的吳寶太、高誠儒等發展為黨員。*參見《中國共產黨黑龍江省組織沿革概況(初稿)》,《中共黨史資料》第7輯,中共黨史資料出版社,1983年,第266頁。

與這一情況同步的是,工農的革命意識在中共的革命動員之下逐漸被喚醒。他們開始成為中共黨員隊伍中最為可靠的力量。

早在五卅運動前,鑒于主要是知識分子尤其是學生入黨的局面,中共四大通過《對于組織問題之議決案》,提出:要靈活運用黨的章程規約,適量放寬條件,大量吸收工農革命分子入黨。*參見《中共中央文件選集》第1冊,第380—381頁。中共的這種策略轉變具有重要的引導作用,提高了各地黨組織對工農入黨的重視程度。

五卅運動、省港大罷工等群眾運動開始后,中共更為真切地看到蘊藏在工人群眾中的偉大力量。同時,中共對工人運動的領導,也使工人在實踐中明白了中共對于工人斗爭的重要性。兩者之間的頻繁互動對于工人入黨也起到重要作用。以全國黨員人數為例,在五卅運動之前,中共黨員的增幅不大。到1925年1月中共四大召開時,只有黨員994人。到五卅運動后的1925年10月,中共黨員數量就增加到3000人,年底更達到1萬人,比五卅運動前增加10倍。*參見中共中央黨史研究室:《中國共產黨歷史》第1卷上冊,中共黨史出版社,2011年,第134頁。工人運動的高漲,也給中共的發展帶來了很大機遇。在省港大罷工中,中共特意設立特別委員會,“專負吸收及訓練新同志之責”。據中共廣東區委的報告,從省港大罷工開始到1925年10月中旬,中共總共吸收黨員105人,其中海員工人72人,機器工人22人,洋務4人,印刷工人4人,起落貨工人3人。*參見《中共廣東區委關于省港罷工情況的情況》(1925年10月中旬)。這種速度雖然中共自己還不太滿意,但已經充分表明工人運動確實成為中共動員工人入黨的重要契機。北伐戰爭開始后,工人運動蓬勃發展,工人黨員增加更為明顯。例如,中共在湖北工人中進行了征集黨員的活動。借助紀念俄國十月革命的機會,中共在1個月內就征集到2000名工人入黨。*參見中央檔案館編:《中共中央文件選集》第2冊,中共中央黨校出版社,1989年,第504—505頁。這種擴展黨組織的速度不可謂不快。再如,工業城市上海的黨組織的情況也有力地證明:工人黨員的增加與工人運動的發展趨勢基本保持一致(見表二)。尤其是在上海第三次工人武裝起義之后,中共對工人入黨信心大增。1927年4月,中共上海市委強調各地方黨部應重新擬定組織計劃,表示要大力擴充工人黨員,要求“在三個月內增加五千人”。*《上海市國民運動報告》(1927年4月)。這一雄心勃勃的計劃的出臺,與中共對工人入黨主動性的樂觀認識密切相關。

表二: 五卅運動后上海黨員人數及成分

資料來源:《中共黨史資料》第10輯,第198—244頁;《中共中央文件選集》第1冊,第267頁。

同時,應當指出的是,雖然工人黨員急速增加,但與工人數量相比,入黨者比例較低。大革命中心地廣州的情況更具說服力。1926年夏,中共在《關于廣州工會運動的報告》中提到:“我們黨在工會中的廣州才逐步有了發展,但直至目前為止,廣州的十五萬工人中只有三百名黨員(比例為0.2%)。第一次工人代表大會的代表有一千四百多名,但其中黨員不到一百名(比例約7%)”。*《廣州工會運動的報告——關于廣州工會各派的演變,對待各派的策略》(1926年夏)。顯然,工人黨員在工人中所占的較低比例,與它在中共中所占的較高比例并不矛盾。

理性的統計數據并不能真正走進工人黨員的內心世界,了解他們入黨的動機和革命理念。實際上,工人黨員的革命視域如何,是一個值得深入考察的問題。1925年5月以后,以國民黨名義進行的,但由共產黨具體負責的征求黨員工作在工人中間逐步推開。這些工人在《征求黨員問答表》中回答了國民革命的相關問題。這些具有革命熱情的工人,思想認識雖有差異,但對國民革命和共產黨已經產生了粗淺的認識。*參見《李來等之入黨愿書及征求黨員問答表》(1925年5月),臺北國民黨黨史館藏,五部檔案,檔案號4186。實際上,經過民族運動的洗禮,許多工人對帝國主義、軍閥有了更深切的痛恨,并把這種痛恨轉化成參加革命的思想動力。尤其一些稍具知識且有革命訴求的工人,逐漸加入共產黨,開啟了自己對革命和共產黨的新認知。工人兼知識分子黨員劉華*劉華,生于1899年。1920年到上海中華書局印刷廠當學徒。1923年入上海大學學習,不久加入中共。1924年起,積極參與領導工人運動。1925年11月,在租界被捕。12月17日,被孫傳芳秘密殺害。的思想可為例證。劉華當過工人又受過教育,所以他對國民革命和共產黨的認知比較深刻。他在給叔叔的信中寫道:

我的工作是非常緊張的,也是非常光榮的,我的敵人是帝國主義、中國軍閥。茍一息尚存,我要與他們斗爭到底。失敗不過一時挫折,據我看來也算不了啥。凡是不怕困難,終有公理戰勝蠻橫的一天。因為既經我們認清了的前途是光明的偉大的,而況此時工人擁護我,黨信任我,應該完成黨的任務。豈能與敵人作白刃戰時為了私事就隨便抽身回家呢。二叔請你向家里人說,勸他們不要掛念我。中華民族必須解放,工人必須斗爭。時艱敵迫,革命是流血的事情。我處此,縱流到最后一滴血,也在所不惜。*中國青年出版社編:《革命烈士書信續編》,中國青年出版社,1983年,第4—5頁。

信中的內容透露出劉華真實的革命理念。在他心中,國民革命的敵人是帝國主義和軍閥,工人必須積極參與革命斗爭;共產黨能夠最終領導工人取得革命成功。在感情上,他忠誠于共產黨,相信共產黨的光明前途,更認識到工人黨員應該為國民革命和黨的事業勇往直前。在其遺墨中,他也明確宣告:“國家衰弱強鄰欺侮,神圣勞工輒為魚肉,我亦民族分子,我亦勞工分子,身負重任,何以家為,須知有國,方有家也。”*《革命烈士書信續編》,第5頁。顯然,他坦承作為民族分子和工人分子,強烈感受到解放國家和解救工人階級的雙重責任。從其信和遺墨的內容可以看出,劉華已經充分接受了中共對于國民革命的解讀,即反帝反封建的中心任務,在工人運動中堅持階級斗爭,并且對工人革命的必要性也有了共產黨思想的色彩。

隨著農民運動的推動,農民入黨在五卅運動后同樣增多。中共對農民黨員的吸收加大了力度。在一些縣區黨部,農民黨員比例增幅較大,尤其在農民運動開展較好的地區。農民在中共革命動員之下加入到黨的隊伍,認識到自身的革命責任。五卅運動后不久,一些中共地方組織開始在農村設立支部。同一時期,寧波地委還專門設立農村支部,吸收農民黨員。*參見《中共黨史資料》第10輯,第213頁。在工業欠發達的地區,中共更為重視吸收農民入黨的工作,以推動農民運動的開展。1925年9月,陸海濤、張漢千、梁子厚、葉發秀以特派員身份回到了湖北遠安,創建了遠安第一個中共支部。他們把廣大農民發動起來,并從中挑選一批受苦深、覺悟高、立場堅定、忠實勇敢的人員,培養為共產黨員。到1926年冬,全縣秘密發展黨員有164人,絕大部分為農民黨員。*參見中共宜昌地委黨史資料征集編研委員會辦公室編:《中共宜昌地區黨史專題匯編(1921—1949)》,內部出版,1985年,第16頁。這些農民黨員又成長為農民運動的基層領導者,推動了大革命時期農民運動的廣泛開展。

北伐戰爭開始后,在中共的領導下,以國共合作名義出現的農民運動蓬勃發展起來,而農民運動的發展直接推動了農民黨員的增加。通過農民運動,農民增加了對于階級的觀念,相信自己有了力量。更為重要的是,農民增強了對中共的認識,并有所信仰,不少革命分子主動入黨。*參見《中共廣東區委關于廣東農民運動報告》(1926年10月)。在農民運動發展比較快的湖南,這一情況尤其突出。攸縣、湘潭、衡山、岳陽、益陽、安仁、湘鄉、常寧、新寧、永興、茶陵等縣黨支部都是在此情況下創立和發展起來的。*參見《中國共產黨組織史資料》第1卷,第381—397頁。農民黨員日益在黨組織中占據重要位置。

值得注意的是,工農之外的其他階層也成了中共關注的對象。中共努力吸收其中的激進革命分子。甚至在有些地方,還出現了一些特別的支部。例如,1926年底,北滿地方執行委員會委員安貧在哈爾濱道外區的警察中間開展黨的工作,發展了警察吳寶祥等人入黨,成功創辦了警察支部,直屬地執委領導。*參見《中國共產黨組織史資料》第1卷,第250—251頁。再如,在眾多社會階層活躍的上海,店員和商人等群體也成為中共組織構成必不可少的一部分。中共也認為,自1926年上海市黨部注意商人運動以來,“可說一般小商人,尤其是店員,已日漸傾向于革命。雖則在十五年十二月份的黨員職業統計里面,商人僅占全市黨員六分之一,然以最近店員運動之發展而論,目前店員及商人入黨之數量,大有驟增之可能”*《上海市國民運動報告》(1927年4月)。。也就是說,隨著國民革命的發展,警察、商人、店員等其他社會階層日益呈現出革命性,開始不同程度地認同中共的革命主張。

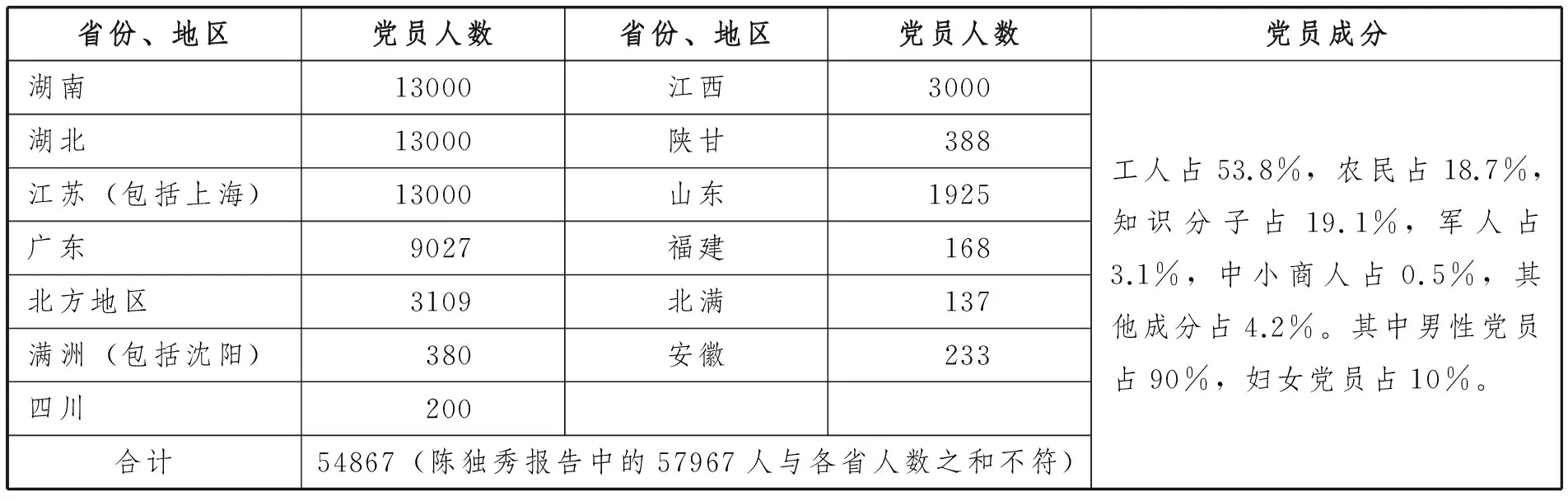

與此同時,由于北伐戰爭開始后學生在入黨問題上保持著一貫的主動性,中共仍然一如既往地把學生視為國民革命的重要力量。*參見《中共中央文件選集》第2冊,第221頁。但是,由于工農黨員逐漸占據中共的主體,它基本改變了中共以學生、工人為主導的格局,確立了以工人、農民為主的政黨階級基礎。1927年3月13日,在上海特委會議上,趙世炎在報告寧波黨組織的情況時指出:寧波現有黨員600人,其中知識分子占20%,工人占40%,農民占40%。*參見《中共黨史資料》第10輯,第234頁。也就是說,黨員中的工農比例高達80%,知識分子只占20%,工農黨員遠超知識分子黨員。另外,中共五大的統計數據也進一步表明,不僅黨員數量有了飛速擴大,而且工農黨員的比例有了質的提升,已經超出知識分子黨員所占的比例(見表三)。

表三: 中共黨組織狀況統計(1927年3月)

資料來源:《陳獨秀在中國共產黨第五次全國代表大會上的報告》,《中共黨史資料》第3輯,中共黨史資料出版社,1982年,第52頁。

上述情況證明,在五卅運動之后,尤其是北伐戰爭開始后,由于中共加大了對工農革命動員的力度,革命思想的傳播收到積極的效果,使得工農入黨的主動性也比建黨初期有了非常大的提升,工農黨員逐漸占據中共的主體。此外,知識分子仍然占據較大比例,只是不再占據主導。軍人、中小商人和其他階層的黨員比例達到7.8%,相比建黨初期有了一定的提高,表明他們入黨的熱情有所增加。

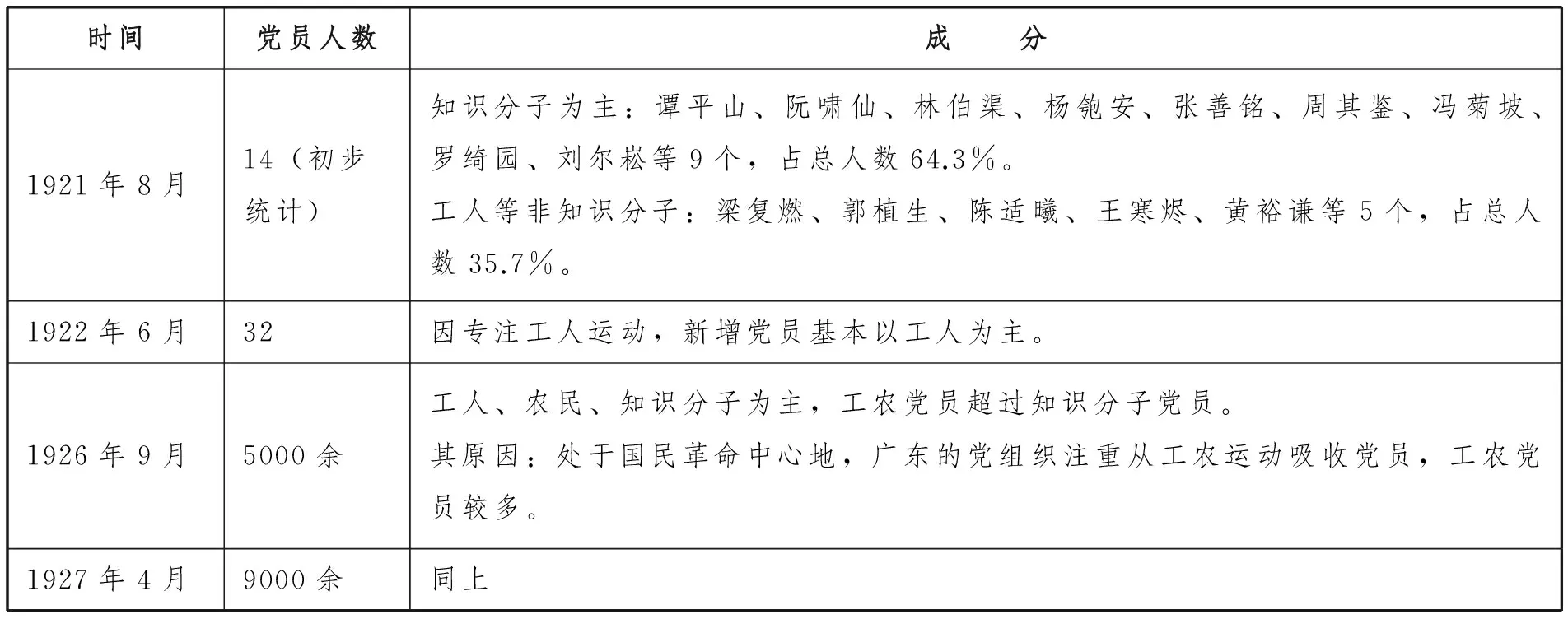

再以大革命的中心區域廣東省為例,其在大革命時期的黨員人數和成分變化也說明了這一總體趨勢(見表四)。

表四:大革命時期廣東省黨員人數及黨員成分(1921.8—1927.4)

資料來源:《中國共產黨組織史資料》第1卷,第581—585頁。

如上述所顯示,正因為有工農群眾之源源不斷的加入,中共才真正把黨建立在了工農階級基礎之上。這從另一個層面也證實:工農群眾對中共的政治信仰有了很大的提高,入黨就是其對中共表示認同的最直接的體現。而工人、農民、知識分子、商人等多階層群眾的加入,也使中共的黨員成分更為多元化,同時使中共的社會認同度真正得到提高。

三、共產主義信仰在學生中的持久魅力

與工農黨員相比,在大革命時期,學生率先認可了中共的革命主張,在入黨問題上呈現了較強的自主性。這在革命初期表現尤為顯著。而且,學生加入中共的主動性在整個大革命時期也基本得以保持。這與學生思想的特性有著直接的關系。與其他社會群體相比,學生對革命問題之思考,對中共革命思想之認識,對社會之觀察都要深刻得多,表現出較強的自覺意識。陳獨秀就曾直言不諱地說:“偌大的中國,只有少數青年學生是醒覺的。”*任建樹主編:《陳獨秀著作選編》第3卷,上海人民出版社,2006年,第135—136頁。學生以其獨有的積極姿態加入中共,表現出入黨常態化,也證實了一個社會群體的覺醒。

由于共產主義對青年學生的吸引力較大,學生成分在大革命時期的中共組織結構中占據著十分重要的地位。在國共合作的情況下,由中共負責的許多國民黨地方黨部中,學生黨員數量較多,并且推動其中較為進步的分子加入共產黨。1924年4月21日,負責國民黨江蘇丹陽縣黨務的戴盆天致函胡漢民稱:丹陽區分部已吸收新黨員11人,大部分人是學生。*參見《戴盆天致胡漢民函》(1924年4月21日),臺北國民黨黨史館藏,環龍路檔案,檔案號09599。更重要的是,這些學生黨員中的進步分子逐漸認可了共產主義的政治信仰并轉為中共黨員。包括黨務負責人戴盆天、黃競西等人都在1925年上半年加入了中共,并在他們的努力下建立了中共丹陽支部。*參見《中共黨史資料》第10輯,第197頁。與之類似,江蘇江陰縣國民黨區分部的黨務負責人孫選等人在轉為中共黨員后,也逐漸建立起以學生黨員為主體的中共江陰支部。*參見《中共黨史資料》第10輯,第197、200頁。這兩個例子證明:在國共合作的環境下,由于中共的革命思想得到進一步的傳播,它在學生群體中的吸引力日益增加。

從各地中共黨團組織的人員構成來看,情況也是如此。在湖北,1925年1月,共青團武昌地委甚至認為以學生、工人為主體的團員成分構成,不利于農民運動的開展。其在給團中央的報告中抱怨說:“農民運動,在武漢方面可以說完全未曾做過,因為武漢的同志三分之二為學生……學生同志又多在城市,所以更加和農民隔絕。”*《團武昌地委給團中央的報告》(1925年1月)。同年,羅國璽、皮元良、李煉青、蕭立青、李萬英等學生在蕭楚女、董必武等人的介紹下先后加入中共,組成了當陽縣黨支部,其人員也基本上由青年學生組成。*參見《中共宜昌地區黨史專題匯編(1921—1949)》,第9頁。學校集中地北京的情況更具代表性。以學校為基點的共產黨支部在北京的組織體系中占據了十分重要的地位。到1925年10月,就已經成立了北京大學、北京師范大學、北京中法大學、北京女子高等師范、中國大學、北京農業大學、法政學院、北京國立工業大學、北京朝陽大學、北京清明中學、北京蒙藏學校、北京美術專門學校等12個支部,超過北京支部總數的一半。*參見《中國共產黨組織史資料》第1卷,第100—101頁。這也足以表明,學生在中共黨員中占據著相當大的比重。與北京類似,上海也是學校集中的地方。1924年5月,上海共有47個中共黨員,其中有學生13人,占總數的28%。*參見《中共中央文件選集》第1冊,第256頁。1926年12月,中共上海地方黨部在報告中稱:“上海學生和教職員之數目,已占全市黨員總數三分之二以上”,“過去的幾次運動,可以證明最革命的,除工人以外,差不多要算學生了”。*《上海市國民運動報告》(1927年4月)。這充分表明,學生對共產主義有著較高的認同。

學生加入中共成為風氣,也引起社會的關注。1925年1月17日,天津《大公報》發表題為《共產黨在武漢活動之隱憂》的社評,表達了對中共的不滿。社評說:“共產黨之名,早經宣傳社會。其黨首若何,國人多不明了。今敢一言以蔽之曰,在利用工人受絕大犧牲,而彼等可藉此呼號一筆大款也……武漢方面,入黨者,以學生為最多數,次則教員,再則為律師,商人工人無幾”。*《共產黨在武漢活動之隱憂》,《大公報(天津)》1925年1月17日。這一評論不無貶低、誣陷中共之嫌,但也恰好從反面證明了中共在文化界的影響,尤其是在學生信仰中的地位。

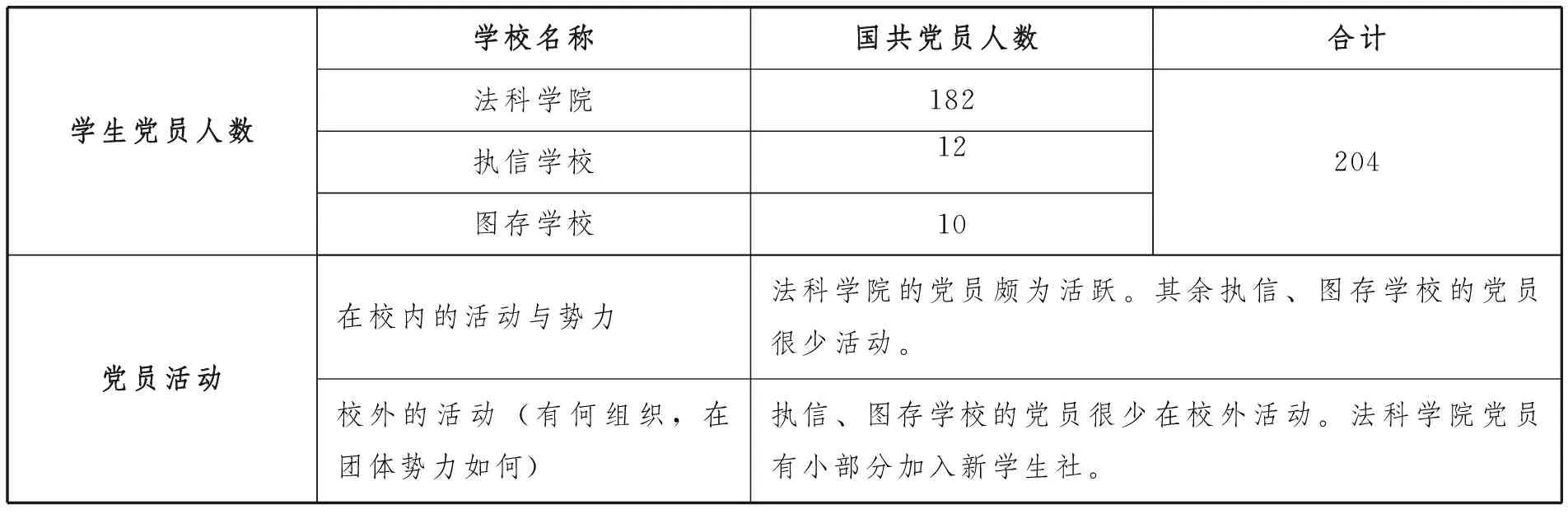

學生黨員人數的增加,既壯大了中共的黨組織,也增強了革命力量。但是,也應看到,這一增速背后還存在一些明顯的不足。調查資料表明:學生黨員并非全部都能積極投入到革命中。其背后的原因很復雜,但不排除他們對中共的革命策略缺乏了解,對黨的革命思想認識不深等因素。1924年11月,中共以國民黨的名義對廣州市法科學院、執信學校和圖存學校的學生黨員進行了調查。其結果也呼應了上述情況(見表五)。

從表中的情況看,這三所學校學生黨員的不同工作態度,非常形象地說明了他們之間的差異:一部分學生黨員能夠比較清楚地了解國民革命思想和中共的革命策略,并能立刻付諸實踐,也有不少學生黨員對革命斗爭缺乏熱情,尚未真正達到對主義篤定的程度。

由于學生的活躍度和思想開放度較高,加上中共的重視,學生加入中共在當時成為常態和潮流。誠然,部分學生帶有某種沖動性,甚至一定功利性的入黨行為,確實存在不少缺點。中共也直言不諱地批評說:很多學生入黨并不是對革命有什么研究,也“非客觀之覺悟”,很多人是“一想升學,二想做事”。*《中共惠州地委關于惠支會議情況的報告》(1926年4月24日)。這一批評雖然過于苛刻,但也反映出學生入黨并非全部是思想覺悟高的體現,大部分人的政治信仰尚缺乏一定的思想認知。但即便如此,學生入黨的常態化也足以表明:相比工農群眾來說,學生的覺醒體現出一定的群體性,并且其政治信仰的選擇具有明顯的自覺性。

表五: 廣州市法科學院、執信學校、圖存學校黨員調查(1924年11月23日)

資料來源:《中央青年部青年黨員報告表》(1924年11月23日),臺北國民黨黨史館藏,五部檔案,檔案號12054。

結 語

綜上所述,大革命時期中共的黨員成分在總體趨勢上發生了較大的改變:從一開始以知識分子、工人為主體的格局,逐漸轉變為工、農、知識分子為主并以工農群眾為絕對優勢的格局。與之對應,中共的社會認同度日益提高,革命思想也成功地傳播到以工農為代表的普通群眾中。并且,這種成分構成變化顯示了不同階層對中共革命主張的不同回應,以及由此造成的中共黨員成分的差異性。概言之,從中共成立至五卅運動前,基本上是以知識分子、工人為主導并以知識分子為絕對優勢的格局。在這一格局下,群眾入黨還處在萌動階段,農民、商人等其他社會階層尚未真正進入黨的革命隊伍。從黨員數量來看,工人、學生的入黨者仍然不算多,對中共的革命思想認識也不深。與此相應,中共革命思想的社會影響力也相對有限。五卅運動之后,尤其是北伐戰爭開始后,工農的革命意識被喚醒,入黨更為踴躍,逐漸成為中共的成分主體。這就改變了之前以知識分子、工人為主導的格局,使黨的工農成分超過了知識分子等其他階層。而與此相應,中共的社會認同度也真正得以提高。總的來說,隨著大革命時期黨員成分的變化,中共的社會認同度逐步提升,其革命思想日益獲得社會的認同。這也成為這一時期中共革命力量不斷擴大的主要表現之一。

(本文作者 江西省社會科學院歷史研究所副研究員 南昌 330077)

(責任編輯 王志剛)

Differences of Composition: Test on Social Elements Change of the CPC Members During the Great Revolution Period

Yi Fenglin

The revolutionary ideas of the CPC permeated to the society in the form of its political party nature, and promoted the communist ideology to be gradually known by the society. Under the guide of the CPC, the revolutionary consciousness of intellectuals, workers, farmers and other social classes was awakened. They declared their political attitudes and revolutionary choice in the form of joining the party. Intellectuals, especially young students became the earliest group respondent to Chinese communist revolution, and also group with a high initiative to join the party, yet workers and peasants joining the party was closely related to the development of workers and peasant movement. With the increase of the masses joining the party, the composition of the CPC also changed largely. That was to say, the pattern of students and workers as the main body especially intellectuals oriented, gradually turned to the composition of the workers and peasants as the party’ class foundation. Looking from the social elements of the CPC, it always presented differences in communism belief of different classes, and intellectuals, workers, farmers had different performance at different times, different places.

* 本文系江西省社會科學院課題“大革命時期群眾入黨研究”(14YB05)的階段性研究成果。

D231;D262;K262

A

1003-3815(2016)-04-0059-10