高校實踐教學管理平臺的構想與實現

劉婧

摘要:基于本科實踐教學體系,經過大量的基礎調研和訴求分析,將信息化技術引入實踐教學體系中,建設了實踐教學管理平臺,對加強實踐活動的過程管理、整合實踐教學信息數據起著重要的作用。

關鍵詞:實踐教學;管理平臺;信息化管理

根據“拓寬基礎與強化實踐相融通”的人才培養目標,圍繞“強化實踐教學,增強創新能力”的人才培養原則,基于本科實踐教學體系的構建,經過大量的基礎調研和訴求分析,將信息化技術引入實踐教學體系中,建設了實踐教學管理平臺,對加強實踐活動的過程管理、整合實踐教學信息數據起著重要的作用。

1 完善的實踐教學體系是平臺建設的基礎

我校構建了“以提高學生創新實踐能力為核心,實踐教學為基礎,課外實踐活動為推動力,使管理制度成為有力支撐”本科實踐教學體系。在各項管理制度的規范下,將實踐課程、專業實習、創新訓練、學科競賽和畢業論文(設計)等實踐教學活動有機結合,從基礎實踐教學入手,延伸至多層次的實踐能力訓練,逐步培養學生的科學思維方式、創新思維意識以及解決復雜實踐問題的能力。

2 實踐教學管理平臺的訴求分析

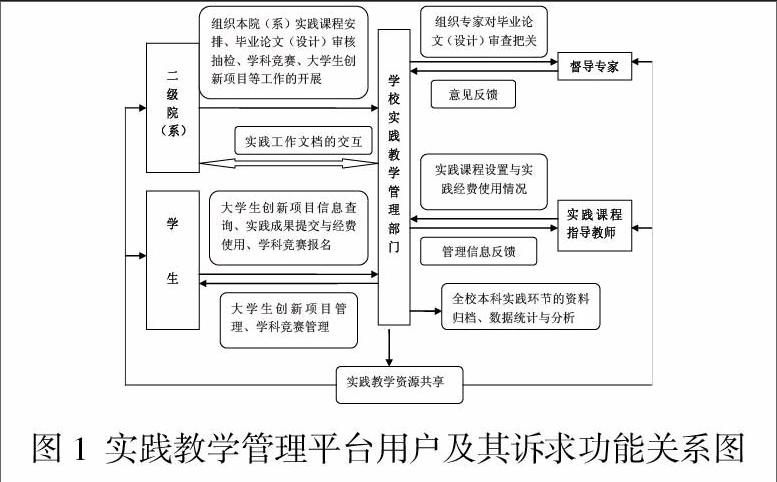

實踐教學管理平臺面向對象包括:學生、實踐課程指導教師、二級院(系)實踐活動承擔部門、學校教學委員會督導專家、學校實踐教學管理部門等五類用戶。針對我校本科生的實踐教學活動,這五類用戶的主要訴求如下:

(1)學生訴求。學生是實踐教學的對象、實踐活動的主體,必須明確各項實踐課程、活動的具體設置與進程安排。如畢業論文(設計)的選題審核與成稿抽檢、學科競賽的報名與確認、大學生創新創業訓練計劃的申報、立項、經費使用、成果提交等。

(2)實踐課程指導教師訴求。實踐課程指導教師需要科學的安排實習經費,合理、高效、透明的使用經費,并接受學校實踐教學管理部門的指導與監督。

(3)二級院(系)實踐活動承擔部門訴求。二級院(系)實踐活動承擔部門是整個實踐教學中重要的一個環節,需要對本院(系)的實踐課程、活動進行計劃、組織與管理,對學校實踐教學管理部門及時反饋實踐教學的過程進度以及總結歸檔情況。

(4)學校教學委員會督導專家。學校督導專家對本科生畢業論文(設計)進行全程審查、監督,加大監管力度,確保畢業論文(設計)的質量,培養出合格的畢業生,真正提高我校的本科教學水平。

(5)學校實踐教學管理部門。學校實踐教學管理部門主要是指學校教務處。教務處需要全面了解學校全部實踐環節的整體情況,掌握每個實踐課程、活動的具體進展與詳實的數據。

通過對主要用戶的訴求分析,實踐教學管理平臺應實現以下幾項功能:實踐課程經費管理、大學生創新創業項目管理、學科競賽報名與確認、畢業論文(設計)選題審核與成稿抽檢、工作文檔交互管理、實踐信息共享以及貫穿整個系統的數據統計與分析等功能。

實踐教學管理平臺主要用戶與其訴求功能之間的關系如圖1所示。

3 實踐教學管理平臺的設計

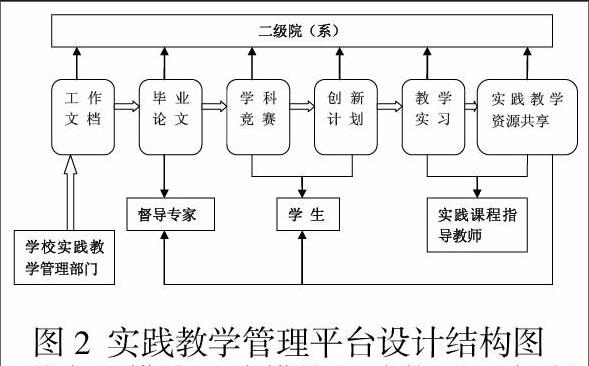

實踐教學管理平臺將用戶訴求功能歸納成教學實習、創新計劃、學科競賽、畢業論文、工作文檔、實踐教學資源共享等六大模塊,以用戶與模塊的對應關系設計平臺結構,如圖2所示。

(1)教學實習模塊。該模塊的功能是:實踐課程指導教師通過平臺查看實踐課程計劃,并進行實踐經費的使用登記與報銷審核。

(2)創新計劃模塊。該模塊的功能是:二級院(系)審核、提交本院(系)大學生創新項目的立項申報、中期檢查、結題申請等材料;學生可以查看本人負責或參與的項目基本信息、項目的研究經費和績效經費的總額度以及經費的使用情況、并進行項目經費的報銷登記與審核。

(3)學科競賽模塊。該模塊的功能是:學生在二級院(系)的組織下自主報名參與,可以查詢競賽信息與參賽成績。

(4)畢業論文模塊。該模塊主要實現畢業論文(設計)選題審核、成稿抽檢、優秀論文評選的功能。

(5)工作文檔模塊。有關實踐教學工作的文檔資料在該模塊中進行上傳下達。

(6)實踐教學資源共享模塊。有關實踐教學管理工作的各項制度、文件以及各項實踐教學成果、數據分析等均可在此模塊中查詢查看。

通過這些模塊的運行,全校本科實踐環節的數據均可直觀顯示與比對,有利于學校實踐教學管理部門從宏觀上把握了全校本科實踐環節的總體進展與態勢,從微觀上掌握了每項實踐課程、活動的具體信息與數據。

4 結束語

實踐教學管理平臺界面簡潔友好、結構清晰、運行穩定、使用方便。該平臺的使用對實踐教學管理工作效率、規范工作流程起到了很大的促進作用,同時也為全校本科教學質量的評價與提高提供了充足的數據支持。

參考文獻:

[1] 張菊芳,等.高校實踐教學質量管理平臺的構建與實踐[J].實驗技術與管理,2014(2):172-175.

[2] 文俊浩,等.漸進性階梯式工程實踐教學體系的構造[J].高等工程教育研究,2014(1):159-162.

[3] 楊中秋,等.工科院校實踐教學共享平臺建設與實踐教學體系構建研究[J].高校實驗室工作研究,2014(9):105-108.

[4] 潘琰,等.新形勢下地方高校實踐教學管理模式的構建探索[J].教改教法,2014(3):44-45.