約翰·伯格:帶著良心的緊迫感寫作

薛芃

對約翰·伯格的評價,蘇珊·桑塔格的這句流傳最廣:“他為世間真正重要之事寫作,而非隨興所至。自勞倫斯以來,再無人像伯格這般關注感覺世界,并賦之以良心的緊迫感。”

2008年的一天,82歲的約翰·伯格走進熟悉的倫敦國家畫廊,他是這里的常客。

像從前很多次一樣,看畫,非常仔細地研究每一個細節。他拿出隨身攜帶的小本子,用鋼筆勾勒著眼前這幅早期文藝復興藝術家梅西納(Antonello da Messina)的《耶穌受難》,“這是我見過最孤獨的一幅作品,也沒有太過深刻的隱喻,那么純粹”。他后來這么描述這件作品,收錄在2011年出版的《本托的速寫本》里,是一本速寫和隨筆集。

配著這段正經分析的是一段不正經的糗事。

為了臨摹,伯格把背包放在了美術館看守的椅子上,看守來了說:“你不能把包放在我椅子上!”

伯格又隨手把包擱在了腳邊的地板上。

“你不能把包扔在美術館的地板上!”

“Fuck!”伯格回應道。

“你這是侮辱國家公務人員,還在公共場所爆粗口。”

伯格被看守請出了美術館。

這是一個假正經的英國人和一個假不正經的英國人的軼事。伯格以這樣的形象出現在藝術評論的舞臺,總顯得格格不入,但就是這樣的他,顛覆了西方人觀看世界的方式。

約翰·伯格是英國藝術批評家、小說家、畫家、當今最具影響力的公共知識分子之一。他的著作在視覺文化領域有巨大影響力,但并不局限于此,他像去年離世的翁貝托·艾柯(Umberto Eco)一樣,是個百科全書式的思想者,他說要“為了修補一些已經破損的東西而活著”。1月2日,伯格放下了這些正在修補的破損的東西,在法國病逝,享年90歲。

解開高雅藝術的神秘外衣

1926年,約翰·伯格出生于倫敦。6歲被送進自己并不喜歡的牛津圣愛德華公學念書,后來那所學校只給他留下了“小集權系統”的回憶,再加上從小讀了些無政府主義者的著作,反叛的性格和對放逐的向往一早就埋下了種子。18歲從軍,趕上“二戰”。退伍之后,伯格先后進入切爾西藝術學院和倫敦中央藝術學院學習。在切爾西學習藝術的短暫時期,他師從過英國著名雕塑家亨利·摩爾(Henry Moore),這也是他后來推崇的最知名的藝術家,除此之外,他的藝術主張大多是和主流藝術風潮唱反調的。他逐漸開始關注時事政治,以畫畫為主業,也寫詩、寫故事,因此,他的繪畫有文學性的特質,而文字有視覺化的描述方式,代入感強。

英國藝術批評家、作家、畫家約翰·伯格(攝于1999年)

從20世紀40年代后期到50年代初,約翰·伯格以畫家的身份活躍于藝術界,舉辦多次畫展,但很快就轉向以文字為主要媒介。1952年,伯格開始為《新政治家》(New Statesman)雜志寫藝術評論,這一時期的文字非常激進,帶著濃重的左翼人道主義傾向,對政治直言不諱,對繪畫的表述細膩又敏感。這樣寫了10余年,他的論斷大膽而犀利,迅速躋身藝術圈里有影響力的評論家行列。

1958年,伯格發表第一部小說《我們時代的畫家》,講述了一個匈牙利流亡畫家的故事。由于他的敘述無情又現實,讓人誤以為它有濃厚的紀實色彩,小說出版不到一個月就遭遇被出版商收回倉庫的尷尬狀況。隨后他又發表了兩部以都市的人情疏離和憂郁為主題的小說——《克萊夫的腳》和《科克的自由》。正要在文學界嶄露頭角時,1962年,伯格離開英國,過上了放逐的生活,他住在法國阿爾卑斯山腳下一個名為昆西的小村莊,直到去世,一直住在那里。

離開英國10年后,伯格回到倫敦錄制《觀看之道》。

影片的開頭,伯格走進一間展廳,拿出一把斯坦利刀戳向波提切利的《維納斯與馬爾斯》,這件作品收藏在他被請出的英國國家畫廊,當然,這是復制品。他把維納斯的頭像從全身像中四四方方地截取下來。“這幅作品誕生于15世紀,但將在20世紀隕落。”這個頭發蓬亂的中年男子說道。他穿著印花襯衫,樣子有些邋遢,開始用20世紀70年代的觀念去審視這些曾經數世紀以來高高在上的藝術經典。伯格是激進的左翼學者,他認為油畫是對階級地位的認可,風景畫是為領土擁有者創作的,畫一個裸體女性是因為喜歡用這樣的視角觀看她。

作為古典藝術的傳播者,伯格應該是最早獲得大眾認可的人之一,在他的講述下,不管你是否認同他的觀點,至少會去思考他的觀看方式。在這一點上,他的前輩肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)要吃虧一些。克拉克主持拍攝的《文明》于1969年播出,是BBC首部長篇彩色紀錄片,克拉克帶著英國紳士的風度將文明和藝術的歷史娓娓道來,他是一個住在肯特郡城堡里的藝術普及者。再往前追溯,深刻影響了克拉克的藝術史家、收藏家伯納德·貝倫森(Bernard Berenson)在佛羅倫薩別墅里著書閱畫,研究文藝復興,建立自己的圖書館。這兩者的講述方式都是貴族式的,伯格的獨到之處在于他打破了藝術史傳播的階級壁壘,也不以時間脈絡為軸,他把那些讓人敬而遠之的藝術變得平民化了。英國《金融時報》的藝術專欄作者杰基·伍施拉格(Jackie Wullschlager)寫道:“伯格解開了高雅藝術的神秘外衣,代之以平凡生活的包裝,證實一幅偉大的作品也可以與公共的價值觀并存。”

寫作是一種更深入的東西

2016年2月13日,第66屆德國柏林電影節,紀錄片《昆西四季:約翰·伯格的四幅肖像》在特別展映單元首映。

《昆西四季》分為四個部分,分別由四位導演執導,搭建出伯格隱居昆西后幾十年的生活。影片不是一個編年史式的人物傳記片,沒有在嚴格的敘事結構下刻意提示觀眾伯格做了什么、影響了什么,而是有很碎片化的自然流露、獨白式的反思,有時甚至會覺得這是個絮叨的老者對寫作和生命的執念。

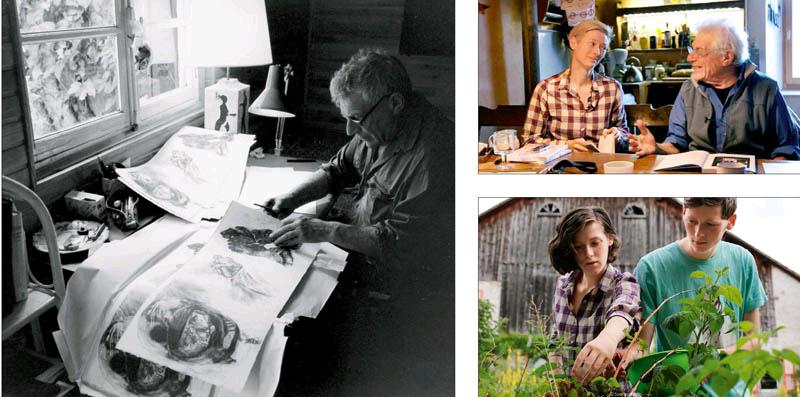

演員第爾達·斯文頓(Tilda Swinton)的出現成為連接四個部分隱約的線索。第一部分《聆聽之道》她執導并出鏡,從冬日的日常瑣事開始,做飯、鏟雪、繪畫、寫作。伯格說:“如果我是個講故事的人,只因我時刻在傾聽。”斯文頓選擇用二人交談的方式作為這部分的主體,因為這是“說”與“聽”的交互方式,可以捕捉到伯格更多細節的、隨機的反應。斯文頓與伯格結識于80年代,在伯格的晚年生活中,斯文頓是最重要的忘年之交,兩人以藝術和寫作獲得彼此認同,進而生長出一些“更內在的東西”——斯文頓稱為“雙胞胎的紐帶”。

一人生于1926年,另一人生于1960年,但兩人是同天生日——11月5日——同一個出生地,英國倫敦。伯格的父親在“一戰”的西部陣線上立過戰功,還被授予十字勛章,斯文頓的父親則參與過“二戰”,在戰爭中失去了一條腿。2010年1月,斯文頓參與了藝術家伊莎貝爾·柯賽特(Isabel Coixet)向約翰·伯格致敬的裝置行為作品《從A到J》,作品的想法受伯格2008年小說《從A到Z》的影響。作為其中一個表演參與者,斯文頓選擇朗讀了小說中一封關于在戰爭中死亡的信。

在影片的拍攝中,伯格有一條原則:不談自己的生活,但在講述和聆聽的過程中,鏡頭始終在出賣他。他為斯文頓畫肖像、共同回憶起各自的父親時,帶著斯文頓女兒去采覆盆子又跟她講自己與妻子的回憶時,都是非常私人化的場景。如同他在《引向那個時刻》里回憶父親,在《我們在此相遇》中回憶恩師,伯格一直不喜歡被稱為“藝術評論家”,他認為自己是個“講故事的人”。在斯文頓的引導下,伯格褪去了批判的色彩,回歸到一個溫情的、沉湎于回憶的老人。

紀錄片《昆西四季:約翰·伯格的四幅肖像》劇照

伯格在第二部分《春天》里追憶了自己離去的妻子,也講述人類與動物的關系,將他在《看-為何凝視動物?》中的文字轉化為視覺語言呈現出來,與春的新生不同,片子探討的是疏離和死亡。住到法國農村以后,動物成為看待農村和農民問題的一個切口,因為他們都是邊緣化的。

“我不是為了要保持對倫敦文化的批判距離而住到法國山村,也不是一種從中心的退隱;我住到農村,是為了要向農人們學習,而我也學到了很多。”在一次采訪中,伯格談到為什么會住到鄉下:“至今世界上多數人仍是農民,其中大部分人仍一無所有或者只擁有很少的物資。對于我們的現代世界,農民的存在,是個非常重要的事情與議題。這才是我要離開都市、跑到農村居住的原因。至于要有效抗拒都會主流文化的影響或誘惑,可以用閱讀的方式。我經常讀詩,全世界各地的詩,你會發現里面有很多東西,很難在晚上的電視或隔天的報紙上看得到。”

第三部分《政治之歌》,伯格與一群左翼年輕人圍坐,展開一場尷尬的當代政治討論,放在前后溫情田園的個人化敘述中,總顯突兀,但契合夏天燥熱的氣氛。最后一部分《豐收》里,斯文頓帶著兒女重返昆西,這是一個充滿希望的結尾。

《昆西四季》里的很多場景就是伯格的日常生活狀態,在這里的幾十年里,他的工作核心一直是寫作。《抵抗的群體》和與瑞士攝影師讓·摩爾合作的影像集《另一種講述方式》,最能體現他隱居的狀態。

《抵抗的群體》收錄了多年來在各地演講或發表的文章,他選擇討論的對象都是在某種程度上與主流秩序產生對抗的人。“我所謂群體意指一小群反抗勢力。凝聚的這群人是讀者、我以及這些文章的主題人物——倫勃朗、舊石器時代的洞窟壁畫畫家、一個來自羅馬尼亞的鄉下人、古埃及人、對描繪孤寂的旅館客房很在行的一位專家、薄暮中的狗、廣播電臺的一個男子。”伯格不遺余力地推介這本小冊子。

他把莫蘭迪的藝術看作最不具備政治性的,在本質上更反對法西斯主義,這是一個“在人群中度過一生的獨居者”,他寫倫勃朗晚年的潦倒、頑固、獨斷、詭計多端,在一個“經濟狂熱以及冷漠無感的氛圍中老去”,他寫大導演安東尼奧尼來自一個充滿巨大哀傷的意大利小城。伯格找來了一群與他自身有所重合的對象來分析,試圖解釋抵抗背后那個不為人知的原因,無論多么熟悉的事物都與其外表呈現的不同。

《另一種講述方式》則更直白,在法國的鄉村生活,伯格一直與周圍的村民進行著合作,他想通過攝影展示真正意義上的農民的現實生活,他把攝影部分交給摩爾,自己負責思考照片和文字之間的關系,拍照片的人、被拍的人、看照片的人和使用照片的人之間的興趣和評判標準經常是矛盾的,這些矛盾造成了照片的含混和歧義,文字恰好是連接圖片與觀眾、被拍攝的瞬間與回憶之間的張力。與伯格嚴肅的文字相比,摩爾的攝影顯得輕松多了,他把攝影當作游戲,發揮了最原始的記錄功能來詮釋生活。

在88歲給《衛報》寫的文章中,伯格說“寫作是一種更深入的東西”,他對寫作太鐘情了,在他的世界,語言不是積蓄單詞的庫存,而是帶著良心的緊迫感:“我認為一個寫作的人,應該勤于見證身邊正在發生的重要事情;即使書寫所立即產生的力量,可能看似微不足道或一時被人忽略,但不要顧慮這些,還是要寫。書寫有著一種非常潛沉的生命,它蓄積著能量,在某個時刻,會對讀者產生一些微小或不小的改變。”