科技大獎背后的中國創新

劉紅偉

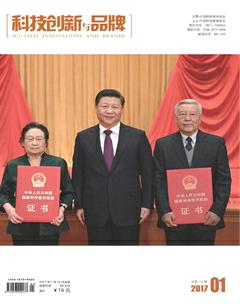

1月9日上午,2016年度國家科學技術獎勵大會在人民大會堂隆重舉行。

習近平等黨和國家領導人向獲得2016年度國家最高科學技術獎、國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎和中華人民共和國國際科學技術合作獎的代表頒獎。

2016年度國家科學技術獎共授獎279個項目、7名科技專家和1個國際組織。其中,國家最高科學技術獎2人;國家自然科學獎42項;國家技術發明獎66項;國家科學技術進步獎171項;授予5名外籍科技專家和1個國際組織中華人民共和國國際科學技術合作獎。

一大批科技工作者以其杰出才智和貢獻,進入我國科技創新“群英榜”。

一

“40年來,我參與并見證了我國高溫超導研究從起步、追趕到躋身國際前列的全過程。高溫超導是一個小領域,像一滴水,滴水成涓、匯聚成川,這一滴水映射出我國科技界改革開放40年來取得的巨大進步和舉世矚目的成就。”

75歲的趙忠賢院士登上國家最高科學技術獎的領獎臺,這位國家最高科技獎的首位“40后”得主,雖是國家科學技術獎勵大會的“常客”,但仍難掩內心的激動。

“這一輩子只做超導這一件事。”趙忠賢是這么說的,也是這么做的。

出生于1941年的趙忠賢,除參加國防任務的幾年外,一直從事超導研究,是我國高溫超導研究主要的倡導者、推動者和踐行者,他在我國最早提出要探索高溫超導體;最早建議成立國家超導實驗室;他在高溫超導研究出現的兩次重大突破中都做出了重要貢獻,代表中國站到國際物理學界的大舞臺,為高溫超導研究在中國扎根并躋身國際前列做出了重要貢獻。

“超導臨界溫度很低,廣泛應用受到影響,尋找液氮溫區的高溫超導體甚至室溫超導體一直是科學家長期的夢想。”在百余年超導研究史中,出現了兩次高溫超導重大突破,趙忠賢及其合作者都取得了重要成果:獨立發現液氮溫區高溫超導體和發現系列50K以上鐵基高溫超導體并創造55K紀錄。

與他一起獲得最高殊榮的還有86歲的屠呦呦研究員。

屠呦呦的科學貢獻是發現青蒿素。2015年10月,她還曾以“從中醫藥古典文獻中獲取靈感,先驅性地發現青蒿素,開創瘧疾治療新方法”,獲得諾貝爾生理或醫學獎。

屠呦呦從中醫古籍中得到啟迪,改變青蒿傳統提取工藝,創建的低溫提取青蒿抗瘧有效部位的方法,成為青蒿素發現的關鍵性突破;率先提取得到對瘧原蟲抑制率達100%的青蒿抗瘧有效部位“醚中干”,并在全國“523”會議上作了報告,從此帶動了全國對青蒿提取物的抗瘧研究;她和她的團隊最先從青蒿抗瘧有效部位中分離得到抗瘧有效單一成分“青蒿素”;率先開展“醚中干”、青蒿素單體的臨床試驗,證實了其治療瘧疾的臨床有效性;并與合作單位共同確定青蒿素的化學結構,為其衍生物開發提供了條件。她和她的團隊按國家藥品新規,將青蒿素開發為我國實施新藥審批辦法以來第一個新藥。

青蒿素是與已知抗瘧藥化學結構、作用機制完全不同的新化合物,改寫了只有含N雜環的生物堿成分抗瘧的歷史,標志著人類抗瘧藥物發展的新方向。

從上世紀90年代起,世界衛生組織(WHO)推薦以青蒿素類為主的復合療法(ACT)作為治療瘧疾的首選方案。現已為全球瘧疾流行地區所廣泛使用,近年來ACT年采購量達3億人份以上。據WHO《2015年世界瘧疾報告》,由于采取有效防治措施,包括ACT的治療,從2000年全球瘧疾發病2.14億例、死亡73.8萬人,到2015年發病率、死亡率分別下降37%和60%,挽救了大約590萬名兒童的生命。

在熱烈的掌聲中,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向這兩位科技界“老兵”頒發2016年度國家最高科學技術獎獎勵證書,并同他們熱情握手,表示祝賀。

國家最高科學技術獎是中國五個國家科學技術獎中最高等級獎項,每年評審一次,每次授予不超過兩名科技成就卓著、社會貢獻巨大的個人,由國家主席親自簽署、頒發榮譽證書和500萬元高額獎金。自2000年正式設立以來,吳文俊、袁隆平、王選、黃昆等27名杰出科學家曾先后摘取該獎項“桂冠”。

二

兩位科學家從習近平總書記手中接過獲獎證書,贏得現場3000多人的注目禮。人民大會堂為之掌聲雷動,經久不息,人們向至高榮譽致敬,為潛心科研“點贊”,為累累碩果歡呼。

“要大力加強基礎研究和原始創新,充分發揮科研院所和高校的主力軍作用,建立長期穩定的支持機制,鼓勵從事基礎研究和原始創新的科研人員潛心研究,可以十年不鳴,爭取一鳴驚人。”國務院總理李克強代表黨中央、國務院在大會上的講話道出了多數科技工作者的心聲。

回望2016,“十三五”正式開局,我國“科技戰線大事喜事多、創新成果多”:全國科技創新大會、兩院院士大會、中國科協第九次全國代表大會“三會聚首”,在我國發展新的歷史起點上吹響建設世界科技強國的號角;創新驅動發展戰略深入實施,面向2030年的科技創新重大項目部署啟動,科技體制改革和管理方式創新加快推進,“把發展基點放在創新上,以科技創新為核心,以人才發展為支撐,推動科技創新與大眾創業、萬眾創新有機結合,塑造更多依靠創新驅動、更多發揮先發優勢的引領型發展”。

這一年,《國家創新驅動發展戰略綱要》(簡稱《綱要》)頒布施行。在《綱要》里,中國的創新戰略被以年為單位列出日程,同時各類明確的數字目標,將宏觀的戰略細節定格在一組組古老而又靈動的阿拉伯符號上。《綱要》提出,我國在2020年進入創新型國家行列,基本建成中國特色國家創新體系,有力支撐全面建成小康社會目標的實現。到2050年建成世界科技創新強國,成為世界主要科學中心和創新高地。

同時,一批具有標志性意義的重大科技成果涌現,不少達到國際先進水平:全球最大單口徑射電望遠鏡中國“天眼”落成啟用,世界首顆量子科學實驗衛星“墨子號”發射升空,神舟十一號和天宮二號成功對接,“海斗”號無人潛水器創造首次萬米深潛紀錄,“神威·太湖之光”再次刷新世界超算紀錄……

然而,隨著經濟下行壓力的持續加大,我國科技創新同樣面臨巨大的機遇和挑戰,正如李克強總理所說,“我國已到了只有依靠創新驅動才能持續發展的新階段,比以往任何時候都更加需要強大的科技創新力量。”

“第四代移動通信系統(TD-LTE)關鍵技術與應用”、北斗二號衛星工程項目,雙雙榮獲2016年度國家科技進步獎特等獎。它們扭轉了核心技術和知識產權受制于人的被動局面,不僅創造了巨大的經濟效益,更重塑了世界產業格局,增強了國際話語權,成為我國創新驅動發展的成功范例。

第四代移動通信TD-LTE通過TD-LTE創新幀結構設計、智能天線技術突破等關鍵核心技術的突破,形成TD-LTE標準核心,系統性解決了商用運營中80余項關鍵技術問題,形成了面向TD-LTE大規模運營的技術體系。

截至目前,我國已建成全球最大4G網絡,開通超過150萬TD-LTE基站,用戶規模突破5億戶;截至2016年11月,TD-LTE已在46個國家部署85張商用網絡,實現了全球廣泛應用。

作為新一代移動通信技術,第四代移動通信(簡稱4G)是全球技術和產業競爭的制高點,也是促進“互聯網+”發展的重要基礎設施。2008年正式啟動以來,我國“新一代寬帶無線移動通信網”實現了從“2G跟隨”“3G突破”到“4G同步”的跨越,已成為全球兩大主流4G標準之一。該項目還使得無線移動通信成為我國少數具有國際競爭力的高科技領域之一,成為我國踐行“創新發展戰略”的重要典范,也為我國“互聯網+”及雙創戰略構筑了重要信息基礎設施。

“北斗二號衛星導航系統取得了‘四個第一。”據北斗二號衛星工程總設計師助理郭樹人介紹,“一是國際上第一個多功能融為一體的區域衛星導航系統,二是我國第一個與國際先進系統同臺競技的航天系統,三是我國第一個面向大眾和國際用戶服務的空間信息基礎設施,四是我國第一個復雜星座組網的航天系統。”

北斗二號衛星工程同時實現了國際衛星導航領域和我國航天領域的多個首創,走出了一條符合中國國情、獨具中國特色的衛星導航系統發展道路。隨著北斗二號衛星工程建設的圓滿完成,我國從根本上擺脫了對國外衛星導航系統的依賴,徹底掌握了時空基準控制權、衛星導航產業發展主動權、國際規則制定話語權,為我國經濟建設和國防安全提供了有力保障。

作為我國服務國際社會的公共產品,北斗衛星導航系統已成為代表中國的一張“國家名片”。目前,北斗二號衛星導航系統可服務50多個國家、30多億人口,成為聯合國確認的四大核心供應商之一。

三

基礎科學研究是科技發展的“源頭供給”。

2015年5月7日,李克強總理在中科院物理研究所視察時曾表示:“基礎科研的深度和廣度,決定一個國家原始創新活力。”總理鼓勵科研工作者夯實基礎科研“地基”,讓更多“MadeinChina”(中國制造)變成“CreatedinChina”(中國創造),筑起國家核心競爭力的“大廈”。

無論是環境艱苦的大亞灣反應堆,還是40年磨一劍的高溫超導研究,到如今北京正負電子對撞機的國際領先……一大批自然科學領域基礎研究取得的突破,為我國科技創新提供了持續不斷的原動力。

40年磨一劍的趙忠賢院士是基礎研究領域“坐冷板凳”的代表之一。這一“坐”,他卻“坐”出了兩個國家自然科學一等獎、兩個國家自然科學獎二等獎、一個第三世界科學院物理獎。

一直以來,國家自然科學獎一等獎的頒發備受矚目。該獎項被認為是我國自然科學領域的最高獎,授予基礎研究和應用基礎研究中做出突破性進展、被學術界公認并廣泛引用的中國公民。華羅庚、吳文俊和錢學森等曾獲此殊榮。

國家自然科學獎一等獎曾多次空缺,2010年至2012年更是出現“三連空”的現象。直到2013年,這一局面才被打破。這一年,正是由趙忠賢院士帶領團隊完成的鐵基高溫超導體相關研究,獲得2013年度國家自然科學獎一等獎。

在2016年度全國科學技術獎勵大會上,由中國科學院高能物理研究所所長王貽芳院士領銜的“大亞灣反應堆中微子實驗發現的中微子振蕩新模式”榮獲2016年度國家自然科學獎一等獎。它利用核反應堆產生的電子反中微子測定一個具有重大物理意義的參數——中微子混合角q13,在我國本土首次測得粒子物理學基本參數。

中微子振蕩是一種新的物理現象,即一種中微子在飛行中自發變為另一種中微子。1998年科學家們首次發現大氣中微子振蕩(對應于q23),2002年發現太陽中微子振蕩(對應于q12)。這兩項成果被授予2015年諾貝爾物理學獎。大亞灣中微子實驗項目組于2003年提出了原創的實驗方案,2011年建成了國際領先的實驗裝置,探測精度和數據獲取效率位居國際同類裝置第一,2012年在激烈的國際競爭中率先取得重大成果:發現對應于q13的中微子振蕩模式確實存在,并精確測得其振蕩幅度sin22q13約為0.09。

該成果論文發表后,國際著名科學雜志和媒體發表報道與評論上百篇。美國《科學》雜志將其評為2012年十大科學突破之一,并稱“如果大型強子對撞機的研究人員沒有發現標準模型之外的新粒子,那么中微子物理可能是粒子物理的未來,大亞灣的實驗結果可能就是標志著這一領域起飛的時刻”。

國家科學技術獎勵工作辦公室有關負責人說,這說明我國基礎研究正在邁入世界科技發展前沿。大亞灣反應堆中微子實驗發現的中微子振蕩新模式,是中國科學家主導的原創性科學成果,也是中國本土首次測得的粒子物理學基本參數,在國際高能物理界產生重要影響。

四

今年國家科技獎勵的一大特點,就是女科學家成績突出,大放異彩。

國家科學技術獎勵工作辦公室有關負責人說,每年領獎臺上都不乏女科學家的身影,今年更是領軍人物薈萃——

除了國家最高科技獎首次授予女科學家外,在自然科學獎、技術發明獎、科技進步獎通用項目中,15個項目由女性領導,包括首項由女科學家掛帥的科技進步獎特等獎,以及3項科技進步獎一等獎。此外,多個獲獎項目團隊女性成員占到一半,她們的研究成果,既有色彩斑斕的新型活性染料,也有我國首艘海洋無人測量艇,稱得上“巾幗不讓須眉”。

慢性腎臟病是一種嚴重危害公眾健康的常見疾病。中國人民解放軍總醫院腎臟病科主任、中國工程院院士陳香美領銜的“IgA腎病中西醫結合證治規律與診療關鍵技術的創研及應用”項目榮獲國家科學技術進步獎一等獎。項目將傳統中醫學理論精華融入西醫臨床實踐,創建優于傳統中醫與現代醫學的IgA腎病中西醫病證結合理論體系與創新治療技術,顯著提高了慢性腎病的治療有效率。

“2000多萬女科技工作者是當前中國科技大軍中一支不可或缺的重要力量。”多數與會代表表示,女科學家大放異彩,是科技創新環境改善、創新土壤越來越肥沃的自然結果。

科技創新環境的改善及其帶來的變化遠不止這些。

李克強總理在講話中提出的“深化科技體制改革,充分調動科技人員積極性”,同樣是讓多數與會代表激動不已。“要深入推進科技領域簡政放權、放管結合、優化服務改革,推行科研管理清單制度,實施更加方便簡約有效的規則,賦予科研院所和高校更大的科研自主權,賦予創新領軍人才更大的人財物支配權。要加大成果處置、收益分配、股權激勵、人才流動、兼職兼薪等政策落實力度,使創新者得到應有榮譽和回報,增強科技人員的持久創造動力。”李克強強調。

事實上,黨中央、國務院一直致力于讓科研工作者更有“獲得感”。國家相繼提出一系列政策“紅包”密集發放,形成了從修訂法律、制定配套政策到部署具體行動的“三部曲”:《促進科技成果轉移轉化行動方案》意在打通政策落實的“最后一公里”;《關于進一步完善中央財政科研項目資金管理等政策的若干意見》讓科研“花錢”變得更加靈活;《關于實行以增加知識價值為導向分配政策的若干意見》的發布,真正讓“知識創造財富”變成了現實。

“人民群眾是歷史的創造者,也是推動創新的根本力量。”李克強總理表示,我們有1.7億多受過高等教育或擁有專業技能的人才,蘊藏著巨大的創新潛能,這是我國發展用之不竭的最大“富礦”。

“集眾智、匯眾力,提高社會創新效率。”海納百川、求賢若渴的中國科技創新,既支持本土人才勇攀高峰,也吸引海歸人才、外國人才來華創業,今年獲得中華人民共和國國際科學技術合作獎的外國科學家和國際組織,促進了我國相關領域研究的快速發展。

集眾智、匯眾力,是中國科技創新的必然要求——提高社會創新效率,著力激發全社會創新潛能,相信我國科技創新事業的明天會更加美好!