文士之風與演藝之境

——藍天野先生訪談記

文|宋寶珍 李一賡

文士之風與演藝之境——藍天野先生訪談記

文|宋寶珍 李一賡

藍天野先生

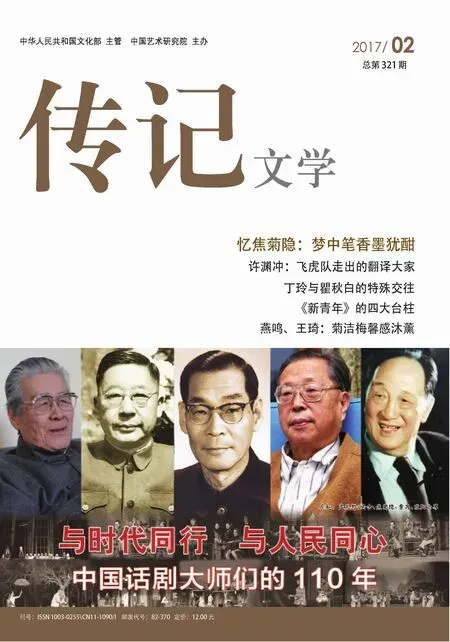

藍天野,著名話劇表演藝術家、書畫家、奇石收藏家。原名王潤森,又名王皇,1927年出生于河北省衡水市饒陽縣大官亭鄉。北京人民藝術劇院導演、演員、藝術委員會委員(現已離休),中國戲劇家協會會員。曾入國立北平藝專油畫系學習。抗日戰爭時期開始從事話劇事業。20世紀60年代師從李苦禪、許麟廬學畫,藝漸精進。在北京人藝的舞臺上先后塑造了《北京人》中的曾文清、《茶館》中的秦仲義、《蔡文姬》中的董祀、《王昭君》中的呼韓邪單于、《冬之旅》中的老金等眾多戲劇形象;在《欽差大臣》《羅密歐與朱麗葉》《小市民》等外國名著中擔任過主要角色。導演過話劇《吳王金戈越王劍》《針鋒相對》《貴婦還鄉》《家》等;還出演過電視劇《渴望》《封神榜》等。他的文人風骨和表演境界“令人拍案叫絕”,被譽為“真正有藝術品質和高級趣味的藝術家” 。

2016年11月,我們在藍先生家中與其進行訪談。

問:請您講講您的童年經歷好嗎?

藍:我1927年出生于河北省衡水市饒陽縣的一個小康之家。老家有些田地,在北京花市一家布店里有些股份。大約在我滿月后,曾祖父王心印(號恕亭)與兄弟分家,帶著我們這一支四代人舉家遷到北京。祖父王明煦,在三兄弟中排行老大,我父親王應奎是長子。父親有兩位妻子,我母親賀氏是嫡母,生了我和三姐石梅,孩子們叫她“娘”;庶母杜氏生了三子二女,其中一女早夭,孩子們叫她“媽”。祖父按五行中的“水、土、木、火”為我們四兄弟取名,大哥潤泉(參加革命后改名杜澎);二哥潤坡(后更名韻坡);我排行老三叫潤森(參加革命后改名藍天野);四弟潤炎(杜池)。我們家先是住在北京東城,后來搬到西城,就是現在的西四北三條報子胡同。我高中以前都住那里。

問:您小時候印象比較深刻的事情是什么?

藍:原來家里條件不錯,曾祖父身板硬朗。但是1937年,在我10歲上小學的時候,國難家災同時發生。先是父親突發疾病故去,大家族喪事要辦出樣子,就請了和尚做法事、“放焰口”——邊念經邊將饅頭揉碎扔出去。還有一個禮節是“哭喪”:我和家人跪在靈前,主事的喊“舉哀”,我們不懂,沒反應;他大叫“哭”,我們也沒反應;他急忙喊“啼呼”,這是我們家鄉話,大家懂了,哭成一團。父親的靈柩要運回老家入葬,大哥是長子,一路跟隨奔波勞頓。那邊剛埋了父親,北京這邊祖母病故,等到祖母遺體運回老家,祖父又暴病身亡。兩個月內三位親人離世,一場又一場的喪事,耗盡了錢財,導致家道中衰。幸好家里還略有些積蓄,我母親家族的親戚也不時幫襯,我才不至于失學。

問:早年的生活對您有什么影響?

藍:有三種影響:第一種是廟會,我家住西城,住的地方過了馬路拐幾道彎,就到白塔寺,那里有當時北京非常有名的廟會。我能看到各種市井人物、民間雜耍,曲藝表演等。有一次我在廟會上買了只會叼小旗的鴿子,用小鏈子栓在小木架上。我付了錢往家走,鴿子就飛了——賣鴿子的做了手腳,我只能望著天空發呆。第二種影響便是京戲。我母親不識字,但是特別喜歡看戲。那時候的社會名流、有錢人,往往會在戲園子里定個包廂或座位,不是天天來,但是來了就得伺候著,我有個姨夫就是這樣。在我還懵懵懂懂的時候,母親就經常帶我去看戲,四大名旦、四大須生、金少山、郝壽臣、馬連良等名角的戲,都聽得有滋有味,逐漸看懂了,能體會戲曲的行當、扮相、唱工、念工、做工、武功到底好在哪兒。這是一個漸進的過程,培養了我的戲劇審美力,因此,后來我演戲,特別重視感覺、氣韻、神情、氣場。京戲臺上五顏六色,現在依舊有印象。第三種影響,便是繪本小書,1949年以后還能見到一些。我很少買,就是租著看,看得多了,就對繪本中的繪畫感興趣,自己也就開始著手畫了。

問:那您在看小人書的時候,有沒有順便記住那些書中的故事?您是大家公認的有文化的演員,您小的時候讀些什么書?

藍:我對所有美術的東西比較感興趣。后來上了報子胡同小學,課程設置記得有語文、算數,后來增加了歷史、地理。

晚年藍天野

問:抗日戰爭時期時局動蕩,您還有什么印象嗎?

藍:日本侵華的時候,感受最深的便是生活貧困、艱難,糧食緊缺。市面上能買到的按量供應的只有混合面兒——一種把秕糠、麩子、玉米秸稈攪碎摻和在雜糧里的東西;另一種是橡子面兒,做熟了黏黏乎乎,發灰發黑。鬼子占領北平時,一般老百姓能吃到的就是這些,根本無法果腹,吃了也不好消化,特別難受。那時官園那邊就是一個亂墳崗子,垃圾堆起來的山包上,經常有餓死、凍死的人。

那時候聽說商店里能買一袋子面,我和母親從天一擦黑就去排隊,排到半夜,店里的面不賣了,要換到另一家,具體哪家不知道,這一夜就算白排了。日本人侵占北平,晚上要戒嚴,不讓點燈,鬼子隨時闖進家里來檢查。我母親點著個煤球爐子,有一次鬼子來查,她趕緊用土把爐火壓滅,要是讓鬼子發現,不知道會出什么事。

1945年日本鬼子投降,老百姓激動啊,覺得中國終于回到中國人手中了。可是緊接著來了國民黨的接收大員,這些人貪贓枉法“五子登科”,把漢奸惡霸的小老婆也接收了;看誰不順眼就說誰是漢奸,要殺要罰;看上誰的房子家產,就說是“逆產”給霸占了;真正的漢奸塞幾根金條就逍遙法外了,甚至有些日本人還被他們保護了。我在《茶館》里演實業家秦仲義,他的工廠被說成“逆產”拆掉了,他晚年的悲憤我是深有體會的。那時更過分的是,國民黨不承認敵占區學生的學歷,說是偽學歷,要進行甄審考試,實際上是變著法搜刮錢財折騰人,結果招致了很多年輕人的反抗和抵制。

問:所以,您對舊社會和國民黨政權是深惡痛絕的。

藍:2014年排練話劇《冬之旅》時,導演賴聲川問過我,為什么日本投降以后,國民黨失敗得那么快?我告訴他,就是徹底地喪失民心了。國共談判時,共產黨在北平設有辦事處,還出版了《解放三日刊》,在人們心中,尤其在青年學生和知識分子心中,國民黨腐化潰敗,共產黨民心所向。

問:您是怎么走上戲劇道路的呢?

藍:小時候,我特別內向,見了生人說不出話,躲到一邊,從來沒想過我會成為演員。我讀中學的時候,大我3歲的姐姐石梅托一家小飯店的伙計給家里送回一個包裹,說她離家去外地了,還安排好了大家庭的分家事宜。后來她托人帶信給家里,說到了解放區,在晉察冀文工團工作。日本投降后,姐姐突然回到家中,她是奉了共產黨的命令開展情報工作,我們家成了地下黨的聯絡站。有一天,一個拉洋車的人來到我家,他其實是晉察冀城市工作部的部長武光同志(新中國成立后曾任北京航空學院書記、新疆自治區副主席、北京市人大常委會副主任)。在姐姐的影響下,我18歲成為共產黨員,姐姐原本向上級黨組織建議送我去解放區,我也很興奮,很期待。可是上級決定讓我留下來。我在抗戰時期就參加了沙龍劇團演話劇,后來又在祖國劇團演戲,黨組織希望我們把演戲當成重點,團結進步青年。在姐夫石嵐的領導下,我們開展戲劇活動,我的美術學業也就此放下了。當時北京每個學校都有學生劇團,劇團成員也大多是學校骨干。1946年,我們發起成立北平戲劇團體聯合會,把專業與業余的戲劇演出團體聯合在一起,還成立了劇聯黨支部,把劉景毅、蘇民等人發展成共產黨員。

問:祖國劇團的情況是什么樣的?那時候主要演些什么戲呢?

藍:我們最初演戲時,叫沙龍劇團。抗日戰爭勝利以后,上海苦干劇團的陳嘉平來到北京,想辦一個專業劇團。可在當時的環境里,演了一兩個戲后劇團難以維持,陳嘉平想去解放區,后來去了天津。他離開之前,把在社會局備案的祖國劇團的執照交到我手里。1946年3月,我們以祖國劇團的名義演出了李健吾的話劇《青春》,我在其中演一個沒有名字的老更夫,一個老農民。為了演好這一角色,我跑到京郊一個村口,坐在井臺上和老鄉們閑聊,觀察體會他們的言談舉止。我在舞臺上嘗試體現這個角色的動作姿態、語氣聲調、性格特點。演劇二隊很多人來看演出,他們對我說:“你演的這個農村老頭是我們見過的最好的。”這也讓我找到了表演的正確方式,有了一定的信心。

藍天野繪畫作品

1946年秋天,我加入了演劇二隊。演劇隊是1938年國共合作時,周恩來領導的進步文藝組織。演劇二隊是國民黨軍隊編制,我是在他們到了北平后加入的。蘇民也在演劇二隊,他參加的時間比我短,后來我們一起回到了祖國劇團。祖國劇團接受中共地下黨的領導。我們演了一些當時來講的進步戲劇,主要有郭沫若的《孔雀膽》、田漢的《麗人行》等。也有一些外國戲,以俄國戲劇為主,如《大雷雨》等。也有其他的,比如師陀改編的高爾基的劇本《底層》,他把它中國化了,叫做《夜店》。

問:您的名字藍天野,是1948年到解放區以后啟用的?

藍:是的。1948年有兩個原因要回解放區:一是白色恐怖加劇,國民黨特務對祖國劇團、演劇二隊監視得更緊了,他們開始偵查我們與共產黨的聯系。二是為迎接解放戰爭勝利需要保存實力,地下黨要把我們分批撤回解放區。從1948年夏天開始,陸續有同志撤離。我當時是在編的國民黨少校,有一身軍裝,護送這些同志出城。演劇二隊是秋天走的,那時局勢已經很緊了。華北局晉察冀城市工作部來人,傳達中央指示,讓演劇二隊立即撤退。這時候我們安排二隊隊長遞了辭呈,向國民黨做個試探。結果辭呈馬上就批下來了,他們派了一個新隊長來。姓董的新隊長來了,我們研究了一個對付他的策略。他完全沒想到,演劇二隊這么有實力的劇團,能對他這么熱情,他很高興,我們幾個人對他一通忽悠,他被夸得也很飄忽。我們就對董隊長說,您剛來啊,給大家謀點福利吧,過中秋節放三天假吧,放完假之后咱們好好干。董隊長一聽就同意了。這樣從第一天開始,每天走一撥人,不走的就陪著董隊長打牌。到了第四天該上班了,演劇二隊的人都走光了。后來董隊長到處抓人,當然是竹籃打水一場空。

我第一天就離開北京到天津,第二天坐火車到陳官屯,過了一條河,遇到關卡盤查,然后坐車繼續前行,等到了滄州,就進入解放區了。當時城工部在柏鎮,我們在柏鎮登記之后,就各自安排工作了,基本上都是去石家莊正定的華北大學報到。

沒多久,到了11月,遼沈戰役結束了,一天一個捷報,不久就要迎接北平解放了。我們以祖國劇團和演劇二隊的成員為主,組建了華大文工二團,日夜北上,準備迎接北平解放。

還沒到北平,我們就停了下來,因為那里正在進行和平解放談判。北平當時是一座孤城,清華、北大這些外圍地方都已經解放了。我們文工團當時就住在石景山發電廠,在這里過了1948年的春節。在良鄉時解放軍給了我們一只羊過年,石景山發電廠又給了我們一頭豬過年。在1949年的一天,也就是北平解放的當天傍晚,我們坐卡車從西直門進城。開始的時候沒有固定的住處,一天換一個地方。過了些天,我們安頓在東華門,呆了一段時間之后,到1949年9月,中央戲劇學院成立,文工團也隨之轉制,我們并入中央戲劇學院,成為中央戲劇學院話劇團。

那時候我們住在東棉花胡同,開國大典當天,我們從東棉花胡同步行到天安門,參加開國大典,我記得我是和光未然一起走的。

下午開國大典結束,晚上我們便參加了外賓接待組。當時蘇聯派了一個20多人的作家代表團來京,他們都是蘇聯當時最著名的作家,團長是法捷耶夫,副團長是西蒙諾夫。為了慶祝中華人民共和國成立,隨團還帶了一個紅軍歌舞團。晚上紅軍歌舞團在中南海演出,就是我們負責接待。

從華大文工二團到中央戲劇學院話劇團,我們主要是演一些小節目,宣傳黨的政策。華大二團演一些農村類的戲,他們造成了不小的轟動,跟我們平常看的戲不一樣,真的把農民演得特別好,特別有生活。后來也試著排了一個大戲,是田漢寫的《民主青年進行曲》,這個故事寫的是1946年北京反饑餓、反內戰、反迫害的學生運動,我當時參加過這些運動,對此很熟悉。那是我在這個團第一次演主角。

問:這是您第一次在話劇中演主角嗎?

藍:不是,我原來在演劇二隊時,19歲就演了《孔雀膽》里的男主人公段功。刁光覃回京探親,他來指導排練,對我怎樣塑造人物、舉手投足都給予了指點。他還客串了兩場,演梁王。這是我和他第一次合作,印象深刻。這個戲在北京演出后引起了轟動。

問:在北京人藝建立之初,焦菊隱先生導演《龍須溝》,您為什么沒有參加?

藍:是這樣,1952年北京人藝成立,提出了進一步專業化的要求,我到中央戲劇學院跟隨蘇聯專家學習戲劇。俄國有良好的戲劇文化歷史傳統。19世紀,斯坦尼斯拉夫斯基演劇體系就已享有盛譽。北京人藝那時候還在摸索,來自各地的演員表演風格不協調,不知道該怎么辦,翻譯過來的斯坦尼斯拉夫斯基的理論有兩本,《我的藝術生活》比較好懂,《演員的自我修養》不容易看明白。

問:這時候蘇聯專家來了?

藍:那是1954年前后,各行各業,原子彈制造、航空航天、各科研院所、工廠車間,也包括文藝團體,中央美術學院、中央戲劇學院等,都派來了蘇聯專家。中戲第一次辦了一個導演干部訓練班,第二次辦了一個表演干部訓練班。大家都想去,因為這是斯坦尼斯拉夫斯基的故鄉的人來授課,我們管這個進修叫“取真經”,事先需要經過考試錄取。當時也有人去蘇聯留學,但是人數很少。

參加導演訓練班的有我、田沖、耿震。表演訓練班開課時,我也要去,劇院沒同意。頭一次名額沒招滿,蘇聯專家點名要我去報考。當時可能蘇聯專家看了我演的兩出戲:一個是蘇聯戲《非這樣生活不可》,還有曹禺先生的《明朗的天》。其實那兩個戲我演得很一般,他們可能是看重演員的條件。

話劇《冬之旅》劇照

問:您在《明朗的天》里演的是反面角色江道宗嗎?

藍:我最初演江道宗。當時導演焦菊隱先生特別希望我能夠變一個路子。比如說,我是低音,但焦先生說這個人物是江浙人,聲音應該又高又尖,但我的聲部上不去,這樣的人物我也不熟悉。正好我病了幾天,這時來了個新演員,以前做生意的,也沒怎么演過戲,讓他演這個角色,一演就對了。后來讓他演別的戲也都不是很好,但是他對這個角色抓得很準。之后我演了別的角色。蘇聯專家點名讓我去報考演員訓練班,考的時候也很順利,自我感覺很好。

問:當時都考了您些什么?

藍:非常簡單,在我都是現成的,一個朗誦,一個小品。小品非常簡單,就是有一個院子,下小雨,讓你從這邊走到那邊。有的人就在雨里設計了很多動作,我當時就想,雨天里人最主要的感覺就是別淋雨,我就從這邊噌地躥到另一邊,完啦。演員訓練班為期不到兩年,學員來自全國各地。這位蘇聯專家是老紅軍,是瓦夫坦戈夫劇院附屬學院的校長。我們確實在他身上學了很多東西,受益匪淺。開始知道真正的、正確的表演方法是什么樣的。而且他選了一個教學實驗點,非常有新意:他到北京人藝來教課,還給北京人藝排了一個戲,是鄭榕演主角。蘇聯專家來劇院排戲,最用功的是焦菊隱先生。焦先生導演了《明朗的天》之后,一直在探索一種新方法,他的意圖是塑造出一批鮮明的、有特征的人物形象,但他的方法不確定,他也在摸索。蘇聯專家的方法,他覺得特別好,因此就特別用心地學習、揣摩。

問:您覺得蘇聯專家的授課,跟以往您自己表演上的摸索有什么重大的不同嗎?

藍:是這樣,他們是一個很科學的體系——斯坦尼斯拉夫斯基演劇體系。斯氏當年創建自己體系的時候,手下已經有很多好演員,這些人有很好的、正確的表演方法。我們這些演員呢,也不能認為以前的表演都不對,但對與不對、怎樣才對,心里沒有科學的把握。經過系統學習之后,掌握了一套有效方法。我自己上臺演戲,自己當導演,都深有體會,這次學習對我非常有益。

問:您在參加了中央戲劇學院的表演訓練班之后,還給北京人藝辦了一個演員訓練班?

藍:我學了兩年,畢業回來以后,北京人藝讓我先別演戲,先辦一個在職的表演訓練班,把我所學的知識再教給人藝這些演員。我估計這個想法跟焦先生有關,他說蘇聯專家提供的教學方法非常適合我們。為了這個訓練班,我備課、準備了一年,上課時間都沒用上一年。當然,我結合北京人藝的實際情況,把兩年的課程做了些改變。我辦培訓班,做了幾件事:一、自愿,不想學的人非要他學是沒有好處的;二、開書單,鼓勵演員一天讀一個劇本,要積累知識,學會思考。我吃過這方面的虧,我扮演過一個小市民,到最后也沒明白這個角色,但是觀眾卻明白了,所以說還是劇本揣摩得不夠。

誰在藝術上最用心,一下就看出來了,比如童超,他非常有才、有靈性,但也有苦惱的時候,比如如何提高自己、突破自己,方法一直找不到。上完學習班,童超在表演上進步很大。學習結業時,我們排了田漢的話劇《名優之死》,這出戲也成了北京人藝的保留劇目。就在我快排完此劇的時候被調去演《北京人》里的文清。后來這個戲給別人排了,但大量的體驗生活的基礎工作是我做的。

問:您覺得在表演方面,體驗生活重要嗎?

藍:太重要了。1987年,我60歲的時候,自己提出來要辦離休手續,不再演戲,原因是我覺得累,身體不太好,無法體驗生活,進行完美的藝術創造了。我改做導演也是因為身體原因。可后來離休手續沒下來,保留劇目很多,也沒法放下不演。

問:您心中的焦菊隱先生是什么樣的人?

藍天野(右)出演“偽善人”馮樂山

藍:我1946年在演劇二隊的時候接觸過焦先生。那時候他導演《夜店》所用的方法很吸引我,就是體驗生活。當時他要我們去天橋的貧民窟。大家說《龍須溝》是焦先生現實主義話劇的基礎,但實際上從1946年導演《夜店》時他就開始發力,只是很多人不知道。焦先生在北京辦北平藝術館,有雄心壯志,想搞很多藝術門類,但最終不了了之。

問:焦菊隱先生導戲會給演員在場上做示范動作嗎?

藍:偶爾會有,大的示范動作很少,小的細節會親自去演演。他生活面很廣,對人物細微的心理、動作,他抓得很準。他有個特點就是一直在變,他不是一成不變的。

問:您和焦菊隱先生的關系如何?導演風格有沒有受其影響?

藍:大家都說焦先生脾氣不好,可能是,也不完全是。我在跟他接觸的時候,不論排戲順利或不順利,他從來沒跟我紅過臉。焦先生排戲,只要你在表演上是一直摸索的,能拿出新東西來,哪怕不一定是對的,他都會鼓勵。他不喜歡演員總是按照一個套路去演戲。

問:焦菊隱先生通常是啟發演員演戲?

藍天野做“戲外功夫”講座

藍:演戲沒有一個套路,他只能偶爾點醒一些東西。而且他每個階段都不一樣,比如說跟蘇聯專家學習,排《茶館》時,他從蘇聯專家那里受到不少啟發,卻又同時開始探索話劇民族化,畢竟戲曲里面好東西非常多。焦先生在導演《虎符》時強調了一個觀念,矯枉必須過正,讓演員吸收戲曲的表演法,演員們可就不干了,話劇變成京戲了。

現在老說,大到中國話劇,小到北京人藝,有沒有焦菊隱結果完全不同。北京人藝就是受到了焦先生的影響。他這個戲這么排,那個戲那么排,從不墨守成規,他主張“一戲一格”。

問:您怎么理解焦菊隱先生的“一戲一格”?是每個戲都不重復自己嗎?

藍:比如說原來的《龍須溝》,或者再早的《夜店》,焦先生的特點就是要求演員體驗生活,把生活中的經驗帶進來。過去不管什么戲,臺上或多或少總有些表演的成分在里面,總有一些模式化的固定演法,焦先生就是要打破常規,造就舞臺的真實感。排演《夜店》時,焦先生對形象塑造要求很細致,戲里面有個年輕人,他臨走以前有個從墻上摘帽子的動作,這人常年懶散慣了,因此他摘帽子的時候就懶得挪步,離得老遠單腿支撐把帽子夠下來。生活當中就是這樣子。《龍須溝》里,有一場戲里演下暴雨,大家都躲在小茶館里,這時有人進來,焦先生馬上叫停。為什么?下雨了,地上都是水洼,你得撿著沒水的地方走,不能直接平趟過來。生活當中不就是這樣嗎?平常我們演員沒有注意這些細節。還有戲里做了一個城墻,城墻下有間屋子,屋子的門很矮很窄,演員說走起來很不方便。焦先生說,不方便就對了,你家的門就這樣,你不僅要走,還要走得利落走得快。的確如此,你每天從這里走進走出,一定非常習慣這樣的小窄門,動作要連貫。天天在生活里泡的人,不一定能弄清楚生活什么樣子,但是演員一定要弄清楚。這也是體驗生活的第一步。

等焦先生弄完“一臺生活”之后,他又開始追求戲劇民族化,程式、水袖什么的。去年北京人藝召開了紀念斯坦尼斯拉夫斯基誕辰的研討會,我談了我和蘇聯專家學習表導演、辦班辦學的體會。我舉了一個例子,焦先生的最后一個戲《關漢卿》,他要搞一種構成法,加了一個序幕——元大都郊區,在舞臺上形成了一片流民圖,有運河,有纖夫,有乞丐,有押解犯人的兵,有小商小販。關漢卿看到了元代老百姓的疾苦,在這種情況下,出現了一個朱小蘭,被含冤問斬。焦先生吸納了很多戲曲、美術的元素,但是他堅持的還是話劇藝術。

問:您雖然已經離休,近年來卻一直沒有離開演藝事業。

藍:我從1987年離休,徹底離開舞臺20多年了。2011年,人藝院長張和平把我找回來,請我吃了個飯,我戲稱“鴻門宴”。然后呢,繼續藝術生涯。這幾年碰到了很多問題,有人在談北京人藝演劇學派,我想說這個詞是編出來的,不存在。

問:您覺得“北京人藝演劇學派”這個詞是編出來的,您是怎么看這個問題的?

藍:因為北京人藝構不成一個演劇學派,就這么點東西。表演風格不一致是必然的。你可以說體系,說主義,其實還是這些東西。北京人藝成立的時候,演員來自四面八方,表演手法五花八門,當時要統一表演方法,大概到1959年,國慶10周年的時候,我們搞了幾個獻禮劇目,《蔡文姬》《伊索》《慳吝人》這三個新戲,加上舊的《雷雨》《茶館》,北京人藝才逐漸形成了自己的風格。

說北京人藝有自己的風格,但這個風格是什么,到現在為止,也說不太準確,只可意會不可言傳。有三句話可以大體上概括,就是焦先生的總結:一、鮮明的人物形象;二、深刻的內心體驗;三、深厚的生活基礎。但我覺得這三句話還不是很清晰,我自己感覺,從反面來說,北京人藝是拒絕矯揉造作,拒絕成了套路的概念化表演,拒絕一成不變的演形象、演情緒。北京人藝比較提倡形象特征,強調深刻的內心體驗,后來不太被重視,甚至變成了貶義詞,但焦先生是很看重這一點的。

回過頭來,還有“心象說”,或者一是“練”,二是“詩意的現實主義”,我覺得這是憑空捏造的。為什么這么說呢?焦先生在排《龍須溝》《茶館》的時候,確實說過哥格蘭的“心象說”可以借用,這里面的問題非常復雜,焦先生說的那個心象,可能只是體驗生活。

再說“練”,這個就滑稽了,北京人藝的演劇不是練出來的。也有練的,但是是極個別的例子:于是之在《龍須溝》里演程瘋子,程瘋子原是曲藝演員,于是之想要借助曲藝的習慣性動作,焦先生告訴他,你就練,練得多了就成為自己的習慣了,這個習慣就能帶出你個人的情感。就是這么一個具體例子,不是說北京人藝全體演員都這樣。北京人藝要排戲,我給對方一個反應,對方也要即興地回應,兩個演員之間是要有交流的,是活生生的人的交流,是真實的交流,不是靠練出來的。練的結果就是機械的表演。北京人藝不會光聽這一種說辭,不會承認“北京人藝演劇學派”這種說法。這種說法完全是外人強加上的。

問:您覺得北京人藝這么多年,在中國話劇界有這么好的成績,保有這么高的位置,靠的是什么呢?焦菊隱先生在其中的影響和作用是怎樣的?

藍:這就一言難盡了。比如焦先生,他不斷在變。他排《龍須溝》時用了大量的體驗生活的方法。體驗生活回來之后,很多演員用不上自己所體驗的生活,就好比剛才說的下大雨的例子,導演還是要去點醒演員,要注意從生活之中提取創作素材。當時焦先生有個外號叫“捏面人的”,他光在那兒捏,不太注意演員自身的體驗,很多演員不懂角色到底怎樣演,焦先生還是一個勁兒地去追求鮮明的人物特征,這是他有問題的地方。焦先生走過很多彎路,因為他一直在探索,只要探索就會走彎路。他在搞民族化的時候,就是向戲曲學習,一招一式地學,但這也不是他最后的追求。回到“北京人藝演劇學派”,焦先生自己沒有形成固定不變的演劇理念。我演戲的時候跟著他,是根據不同的角色來安排自己的動作的。

問:排《茶館》的時候,您覺得和焦菊隱先生的合作愉快嗎?

藍:那當然。我舉一個例子,因為《茶館》排的時間比較長,從1957年開始排練,拖到了1958年3月才演出。我在排練期間大量體驗生活。頭一次體驗生活,焦先生要求不要管自己的人物,回來把有興趣的感覺直接演出來,跟角色無關。第二次去體驗生活,就要找跟自己人物有關的人物去體驗,然后回來再做一個人物小品。我飾演的是秦二爺,跟龐太監兩個人一見面就針尖對麥芒,過去應該有點什么過節。這個人物我原來不太熟悉,這種新興資本家與我沒有什么交集。后來我找了一些做買賣的又愛玩的人,玩花草的、玩蟲鳥的,玩的都非常專業。其實秦二爺這個人物根本對這些沒興趣,他心思都在開發實業上,但家里的環境就是這樣,一個世家出身的人,自己就算再不喜歡,只要有的東西就不能是次品。到后來明白了,這種新興資本家都是從封建大家族走出來的,這樣我就把一個人物從完全陌生體驗到了相對熟悉,這就是體驗生活,當然,這怎么用到戲里面也是個問題。

《茶館》最后一場戲,三個老頭撒紙錢,怎么演都感覺有些不對。有一天焦先生就來給我們專門排這場戲。來了之后他先不排,把舞美設計、布景工人全找來,把排演場的地腳線重新畫,大幕在哪,臺口在哪,樂池在哪,前三排的觀眾席在什么位置,對尺寸、距離要求非常準確。然后,三個演員不要交流,就盯著臺底下一個具體的位置說話。我覺得這個辦法也是他臨時想出來的,但是那天就忽然覺得,有一種沖著一個人非說不可的激動,我這半生的坎坷、遭遇,有一種不找一個人傾訴就受不了的感覺。等找到了這種感覺,互相之間再交流,才如醍醐灌頂、茅塞頓開。焦先生對表演也沒有一個固定的態度,就是根據每一個演員的狀況,有的演員沒有創造性,焦先生就會比較煩躁;有的演員有創造性,哪怕不對,焦先生也會給你調整。很多演員不是不會去塑造人物,而是缺乏一種理解人物的創造力。

焦先生不太講表演方法,偶爾講的那些不能作數,不能單拿出來說。他的導演之路,化用戲曲只是一部分,最終還是要搞民族化的話劇。后來我自己做了導演,排戲的時候也會想起他。

比如說我20世紀80年代導演的《吳王金戈越王劍》,是我找白樺寫的劇本,這肯定是北京人藝的東西,但我不會用焦先生使用過的方法去排。這個戲里面有大段詩句,合轍押韻,演員們的臺詞要有詩意。我跟服裝設計說,不論是士兵百姓還是帝王將相,他們的服裝要生活化,能穿在人身上,而不是舞臺化的戲裝。其中兩場戲,一場是西施出場,西施怎么演都有觀眾不買賬。我告訴演西施的演員,你就是一個普通的江南漁家女,可以挽起褲腿下河打魚,捋起袖子浣紗織布。西施和范蠡見面,安排成從水中的倒影看到對岸,這些就是我理解的民族的東西。其實話劇從戲曲里借鑒了很多,但不能全照戲曲模式來。我排戲的時候不能全照焦先生的來,任何一次排戲都是一次新的創作。焦先生怎么排,我就怎么排,這就把最寶貴的東西丟了,成了一種簡單的殼。

問:您覺得不斷探索、不斷創新是導演最重要的品格嗎?

藍:我只能說我是這么做的。對我來說導演最重要的精神就是探索,但有很多導演就是亦步亦趨、描紅模子,我們不能僅僅停留在“臨帖”階段。在“文革”以前,曹禺院長、趙起揚書記在開會時一再提出,不要老提北京人藝演劇風格,這樣提人家會不滿意的,在上海就已經公開說了。

藍天野揮毫潑墨

問:您是不喜歡“學派”這個詞嗎?

藍:不是我不喜歡,“學派”是一個很大的詞。北京人藝的內容不足以稱為學派、體系。從另一方面來說,北京人藝演劇風格現在還有多少?現在有的戲我覺得還在正確的道路上,有的戲已經慘不忍睹,充斥著矯揉造作的東西,遠不如人家別的劇院。所以再這么自夸下去不行,人藝最輝煌的時候是有些東西,現在已經不是這樣的了。演劇風格永遠是不同的風格融匯在一起形成的。人藝的很多演員演法都有自己的特色,不矯揉造作、不虛假非常重要。

問:您從自身的藝術經驗出發,認為演員各自秉承自己的藝術天賦、素質,在舞臺上各展風姿、相互契合、融成一體才有參差變化之美。若簡單化地把他們都歸為一派,有過于簡單之嫌,是這樣嗎?

藍:對,每個演員都有自己的個性和經歷,他在舞臺上表達出來的東西一定是不一樣的。沒有個性的演員成不了偉大的藝術家。

問:您是指舞臺藝術呈現中,“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同”嗎?

藍:千篇一律的套路沒有意義。演員在舞臺上還是要演一個活生生的鮮明人物,因此需要生活積累,體驗生活。北京人藝這么多年比較重視:一、探索正確的表演方法;二、用讀書提高演員個人的自我修養,養成讀書的習慣。知識、生活、文化,缺一不可。所謂文化,就是你看待生活的高度和深度。無知的人流于物欲本身,站的角度高了,看生活、解讀生活的水準便不一樣了。

問:現在有探索劇、先鋒實驗劇,有些觀眾看得一頭霧水,有些觀眾怨聲載道,您怎么看?

藍:對,這幾年我一直在到處找戲看,什么都看。我覺得什么形式的戲都應該有自己的發展空間。

問:能談談您最近這幾年演的戲嗎?

藍:2011年劇院讓我回來演戲,但我確實不想演戲。張和平院長對我們非常好,讓人很難拒絕。既然決定回來,我就全力以赴。我在《家》里扮演了馮樂山。

問:聽說排練時還出了點狀況,您摔了一跤?

藍:那天排練到挺晚,車在門口等我,我拿著包準備回家。剛出化妝室,聽到排練場廣播,哪場戲要開始,我一聽正是要排我的戲,就回去排戲了。排完了之后下場,我的腳絆了一跤,從一米高的臺上摔到地上,我本能地用手支撐,小拇指就反轉脫臼了。

我往后臺走,看見一些年輕的女演員在那里哭,我就忍著痛苦說沒事。車準備好了,問我去哪個醫院,濮存昕給我找了一個正骨醫生,就住在華僑大廈。幸虧這個醫生沒看幾次就給我醫好了,現在基本已經復位了。后來康復得不錯,大家也都安心。

從我的感覺來講,我離開舞臺20多年,原本打算絕對不再干戲劇了,原因不好再談。

問:您談談馮樂山這個角色可以嗎?

藍:我不敢說我自己演得特別好,但肯定是從來沒有人這么演過馮樂山。過去演馮樂山的演員大部分都是性格化的演員,比較負面,表現他的道貌岸然、內心險惡。我覺得這個人首先是個士紳,是當地最有身份的人,應該走到哪里都被奉為上賓,而這個人又是最壞的。玩弄女性在那個年代不少見,曹禺當年說過馮樂山這個角色是一個性虐狂。我無法去描述什么是性虐狂,但就像有的人虐待小貓小狗,這種虐待對他來說有快感。

20多年沒演戲了,這幾年我老演戲,反而覺得自己比以前長進了。不是能力上有什么變化,而是隔了20多年,我的人生經歷更豐富了。《冬之旅》是我找萬方為我創作的,我想塑造有深度、有特點、有內涵的角色,就讓萬方寫一出兩個老男人的戲。后來我第一次看到這個故事的時候,一口氣就看完了,對這出戲的內容深有體會。于是,我以87歲的高齡主演了這部戲。

宋、李:謝謝您!希望您保重身體,為戲劇事業再創佳績!

責任編輯/于溟躍