云南萬壽菊葉斑病病菌生物學特性及其抑菌藥劑研究

魯海菊+徐聰梅+李河

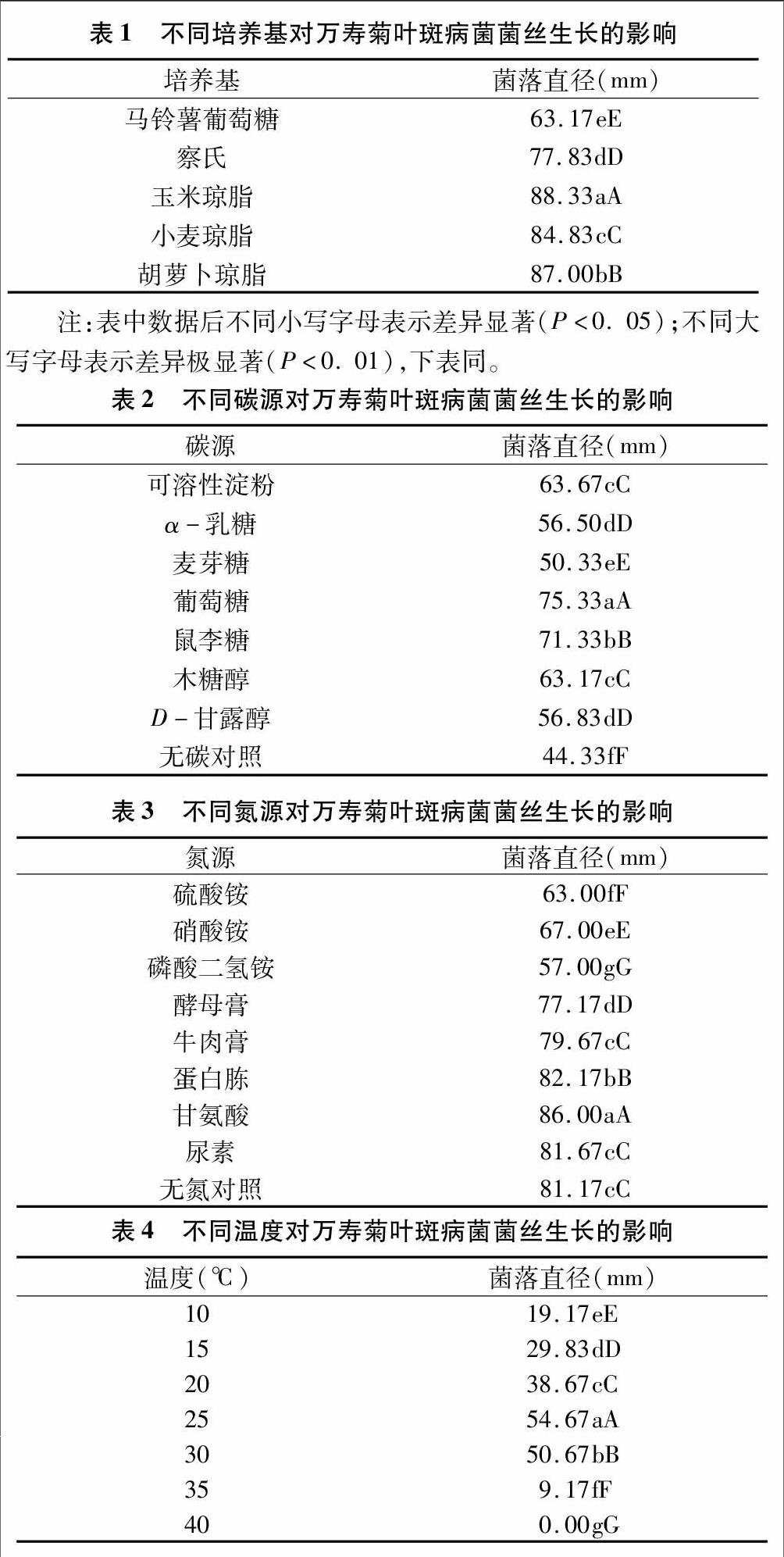

摘要:以萬壽菊葉斑病病菌WY1為供試菌株,采用菌絲生長速率法測定不同培養基、碳源、氮源、溫度、酸堿度、光照和濕度對菌絲生長的影響,并在室內篩選有效抑菌藥劑。結果表明:該病原菌最佳培養條件為玉米瓊脂培養基,以葡萄糖為碳源,甘氨酸為氮源,最適溫度為25 ℃,最佳pH值為10,全光照,最適濕度范圍為50%~60%。58%甲霜·錳鋅可濕性粉劑和50%異菌脲可濕性粉劑抑菌效果較好,抑制率達100%。此結論可為云南萬壽菊葉斑病的防治提供一定的科學理論依據。

關鍵詞:萬壽菊;葉斑病;生物學特性;藥劑篩選;生長速率法

中圖分類號: S436.8+1 文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2016)11-0157-03

萬壽菊(Tagetes erecta)是一種適應性廣的草本花卉,花中的天然色素可廣泛應用于食品、飼料、醫藥等領域[1]。萬壽菊原產于墨西哥[1],現已廣泛種植于世界各地。在我國的北京、吉林、甘肅、湖北、云南等地均已有大面積栽種,但各產區都受到萬壽菊葉斑病的嚴重危害。據報道,萬壽菊葉斑病病原菌共有6種:百日菊細極鏈格孢(Alternaria zinniae)[2]、萬壽菊鏈格孢(A. tagetica)[3-6]、蕓臺鏈格孢(A. brassicae)[7]、鏈格孢(A. alternata)[8]、石竹鏈格孢(A. gypsophilae)[9]、細極鏈格孢(A. tenuissima)[10]。筆者研究發現,云南省萬壽菊葉斑病是由蕓薹生鏈格孢(A. brassicicola)引起[11],其病原菌與其他地區的報道均不一致,有必要對其生物學特性及殺菌劑進行系統研究,進而為有效防治此病害提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 供試菌株

從云南省蒙自市鳴鷲鎮萬壽菊種植基地采集癥狀典型的萬壽菊葉斑病病葉,采用常規組織分離和單孢分離法進行分離純化[12],獲得的菌株(WY1)于斜面培養基上低溫(4 ℃)保存。

1.2 供試培養基

馬鈴薯葡萄糖(PDA)培養基:馬鈴薯200 g、葡萄糖16 g、瓊脂粉20 g、蒸餾水1 000 mL;馬鈴薯蔗糖(PSA)培養基:馬鈴薯200 g、蔗糖16 g、瓊脂粉 20 g、蒸餾水1 000 mL;玉米瓊脂(MA)培養基:玉米30 g、瓊脂粉17 g、蒸餾水1 000 mL;小麥瓊脂(WA)培養基:小麥30 g、瓊脂粉20 g、蒸餾水 1 000 mL;胡蘿卜瓊脂(CA)培養基:胡蘿卜200 g、瓊脂粉 20 g、蒸餾水1 000 mL;察氏(CM)培養基:硝酸鈉2 g、磷酸二氫鉀1 g、氯化鉀0.5 g、硫酸鎂0.5 g、硫酸鐵0.01 g、蔗糖 30 g、瓊脂粉20 g、蒸餾水1 000 mL。上述培養基配制好后均于121 ℃高壓滅菌25 min。

1.3 試劑

碳源(可溶性淀粉、α-乳糖、麥芽糖、葡萄糖、鼠李糖、木糖醇、D-甘露醇)、氮源(硫酸銨、硝酸銨、磷酸二氫銨、酵母膏、牛肉膏、蛋白胨、甘氨酸、尿素),0.1% HCl、0.1% NaOH溶液。試劑均為分析純。

1.4 供試殺菌劑

58%甲霜·錳鋅可濕性粉劑、50%多菌靈可濕性粉劑、70%甲基硫菌靈可濕性粉劑、75%百菌清可濕性粉劑、50%異菌脲可濕性粉劑、6%春雷霉素可濕性粉劑,上述材料均購自農貿市場及試劑公司。

1.5 不同培養基對菌絲生長的影響

將其病菌在PDA平板培養基中,25 ℃擴大培養7 d,在培養基同一半徑周圍用打孔器取直徑為5 mm的菌塊,同時接種于PDA、CM、MA、WA、CA 5種培養基平板中央,設3次重復,在25 ℃下恒溫培養7 d,十字交叉法測定菌落直徑[10]。

1.6 不同碳源、氮源對菌絲生長的影響

以察氏(Czapek-Dox Medium)培養基為基礎培養基,分別用相等質量分數的碳(可溶性淀粉、α-乳糖、麥芽糖、葡萄糖、鼠李糖、木糖醇、D-甘露醇)和氮(硫酸銨、硝酸銨、磷酸二氫銨、酵母膏、牛肉膏、蛋白胨、甘氨酸、尿素)替換蔗糖和硝酸鈉,設不加碳、氮為對照[10],接種及測量方法同“1.5”節。

1.7 不同溫度對菌絲生長的影響

以PDA為供試培養基,接種后分別在10、15、20、25、30、35、40 ℃下恒溫培養[10],接種及測量方法同“1.5”節。

1.8 不同pH值對菌絲生長的影響

以PDA為供試培養基,分別用0.1%鹽酸及0.1%氫氧化鈉溶液將pH值調至3、4、5、6、7、8、9、10[10],接種及測量方法同“1.5”節。

1.9 光照對菌絲生長的影響

以PDA為供試培養基,接種后分別在光暗交替(12 h-12 h)、全黑暗和全光照3種光處理下培養[10],接種及測量方法同“1.5”節。

1.10 不同濕度對菌絲生長的影響

用步驟“1.5”的方法將其病菌接種于PDA培養基平板中央,分別在濕度為50%、60%、70%、80%、90%、100%的培養箱中培養7 d[10],測量方法同“1.5”節。

1.11 藥敏性測定

將58%甲霜·錳鋅、50%多菌靈、70%甲基硫菌靈、75%百菌清、50%異菌脲、6%春雷霉素6種可濕性粉劑殺菌劑按照使用說明上的濃度配成PDA含藥營養液后,倒平板,將葉斑病菌菌塊接種于平板中央,設不加藥液的PDA平板為對照,培養7 d后,測量菌落直徑,并計算6種藥劑對菌落生長的抑制率[13],接種及測量方法同“1.5”節。

抑制率=[(dCK-dB)/dCK]×100%。

式中:dCK、dB分別表示對照、處理病原菌菌落直徑(mm)。

1.12 數據分析

所有試驗數據均采用SPSS 19.0統計軟件分析,處理間的差異顯著性采用Duncans多重比較法。

2 結果與分析

2.1 不同培養基對菌絲生長的影響

由表1可知,供試菌株WY1在5種培養基上均能生長,且具有較強的營養適應性,說明供試菌株對營養條件的要求并不是很嚴格,但對5種培養基的利用效果有所差異。經Duncans多重比較,供試菌株在5種培養基上的菌落直徑差異極顯著,其中,在玉米瓊脂培養基上生長最快,在PDA培養基上生長最慢;在其余3種培養基上的生長由強到弱順序為:胡蘿卜瓊脂培養基>小麥瓊脂培養基>察氏培養基。

2.2 不同碳源對菌絲生長的影響

由表2可知,供試菌株WY1在7種不同碳源培養基上均能生長,菌落直徑均大于無碳對照。經Duncans多重比較,可溶性淀粉和木糖醇2個處理間的菌落直徑差異不顯著,D-甘露醇和α-乳糖2個處理間的菌落直徑差異也不顯著,說明在可溶性淀粉和木糖醇2種碳源中菌絲生長一致,在 D-甘露醇和α-乳糖2種碳源中菌絲生長也一致。其余各碳源處理之間菌落直徑差異極顯著。其中,葡萄糖最佳,麥芽糖最差;在其余碳源培養基上的菌落生長由強到弱順序為:鼠李糖>可溶性淀粉=木糖醇>D-甘露醇=α-乳糖。

2.3 不同氮源對菌絲生長的影響

由表3可知,供試菌株WY1在3種無機氮源和5種有機氮源培養基上均能生長,但對8種氮源的利用效果不同。經Duncans多重比較, 在甘氨酸和蛋白胨培養基上的菌落直徑均極顯著高于無氮對照,對供試菌株具有促生長的作用,而且促進作用前者高于后者。尿素、牛肉膏及無氮對照三者間的菌落直徑差異不顯著,說明尿素和牛肉膏的加入對菌落生長無顯著影響。其余4種氮源與無氮對照差異極顯著,且四者對菌落的生長均有抑制作用,抑制順序由強到弱為:磷酸二氫銨>硫酸銨>硝酸銨>酵母膏。

2.4 不同溫度對菌絲生長的影響

由表4可知,供試菌株WY1在10~35 ℃范圍內均能生長。經Duncans多重比較,各溫度處理間的菌落直徑差異極顯著。在10~25 ℃范圍內,溫度越高菌落直徑越大,25 ℃ 時菌落直徑達到最大值,30、35 ℃菌落直徑小于25 ℃,40 ℃時菌落直徑為0.00 mm,說明25 ℃為供試菌株生長最佳溫度。

2.5 不同pH值對菌絲生長的影響

由表5可知,供試菌株WY1在pH值3~10范圍內均能生長。pH值為10時與其余處理間菌落直徑差異極顯著,且菌落直徑最大,說明pH值=10為最佳酸堿度值。pH值=6、8、9等3個處理間菌落直徑差異均不顯著,其余處理間菌落直徑差異極顯著,說明偏堿環境有利于供試菌株生長。

2.6 不同光照對菌絲生長的影響

由表6可知,供試菌株WY1在3種光照條件下均能生長。經Duncans多重比較,全光照與其余2種處理間菌落直徑差異極顯著,且菌落直徑最大,說明全光照有利于其生長。光暗交替與全黑暗處理差異不顯著,二者菌落直徑較一致。

2.7 不同濕度對菌絲生長的影響

由表7可知,供試菌株WY1在濕度50%~100%范圍內均能生長。經Duncans多重比較,在濕度50%、60%的2個處理間菌落直徑差異不顯著,但與其余處理差異極顯著,且菌落直徑最大。說明供試菌株最適合的濕度范圍在50%~60%,超出此范圍,病原菌的生長受到抑制。

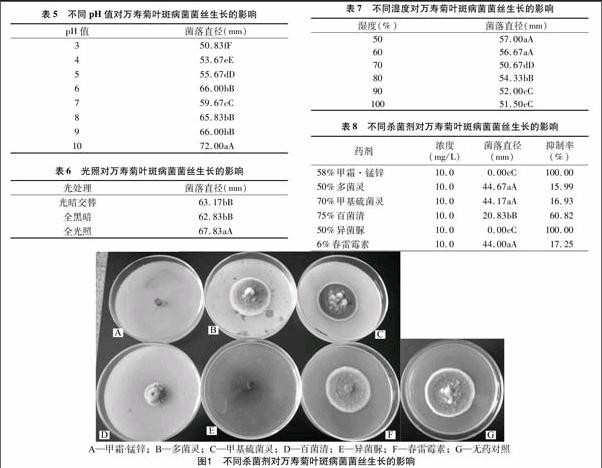

2.8 萬壽菊葉斑病菌的藥敏性

由表8、圖1可知,6種藥劑對供試菌株WY1的抑制作用不同。在58%甲霜·錳鋅可濕性粉劑和50%異菌脲可濕性粉劑的培養基中菌落直徑差異不顯著,但與其余處理間差異極顯著,病原菌均不能生長,抑制率達到100%。50%多菌靈可濕性粉劑、70%甲基硫菌靈可濕性粉劑和6%春雷霉素3種藥劑之間菌落直徑差異不顯著,但與其余處理間差異顯著,抑制率在16%左右。75%百菌清可濕性粉劑中菌落直徑與其余5種藥劑差異極顯著,抑制率為60.82%。說明抑菌效果較好的藥劑為58%甲霜·錳鋅和50%異菌脲可濕性粉劑。

3 討論

該病原菌WY1菌株生物學特性研究表明,最適培養基為玉米粉,最佳碳源為葡萄糖,最佳氮源為甘氨酸,最適溫度為 25 ℃,最佳pH值為10,全光照,最適濕度范圍為50%~60%。這與吳新穎等研究報道有一致的地方,也有不一致之處[9,13,10]。導致生物學特性差異的最主要原因是病原菌所屬的種不同。供試菌株WY1為蕓薹生鏈格孢(A. brassicicola)[11],吳新穎報道的為石竹鏈格孢(A. gypsophilae)[9],王婷等報道的為細極鏈格孢(A. tenuissima)[10]。3個種生物學特性一致之處是25 ℃為最適生長溫度,25 ℃~30 ℃范圍內適宜菌絲生長。吳新穎報道麥芽糖為最佳碳源[9],而我們的結論是麥芽糖利用最差。王婷等對碳源和氮源沒有進行研究[10]。吳新穎報道pH值6.27~7.00最適宜生長及產孢[9],王婷等報道pH值4.96~7.00最適宜生長,pH值6.04~8.01最適宜產孢[10]。本試驗研究的WY1菌株菌絲生長最適合pH值為10,很難在培養第7天產孢。該菌株最適合的產孢條件有待進一步研究。

另外,在室內藥劑篩選方面,50%異菌脲可濕性粉劑對WY1菌株抑制效果最好,抑制率達100%,75%百菌清可濕性粉劑效果較好,抑制率為60.82%,這與吳新穎等的研究結果[9,13]一致。58%甲霜·錳鋅可濕性粉劑對WY1菌株抑制效果也最好,抑制率達100%,這與王龍的研究結果[13]不一致。出現差異的最主要原因是病原菌所屬的種不同,其次是各地區病原菌的抗藥性不同。說明鏈格孢屬不同種引起的萬壽菊葉斑病,選用的防治藥劑應有所不同。6—7月是萬壽菊鮮花成熟期,也剛好是云南高溫高濕期,因此,提前做好預防措施是很有必要的,盡量少施或不施含甘氨酸的化肥,可施其他對該病原菌有抑制作用的化肥(如磷酸二氫銨類化肥),發病高峰期施用58%甲霜·錳鋅和50%異菌脲可濕性粉劑,為了避免抗藥性的產生,可選用75%百菌清可濕性粉劑混配使用。本研究僅做了室內藥劑篩選試驗,今后還應結合田間試驗示范來制定相應的防治措施。

參考文獻:

[1]宮 力. 萬壽菊的經濟用途[J]. 中國花卉園藝,2001(23):31.

[2]Edward J C. Leaf and infloreseenees blight of Tagetes erectal(Marigold)caused by Alternaria zinnia[J]. Sicence and Culturation,1957,22:683-684.

[3]Shome S K,Mustafce T P. Alternaria tagetica sp. nov. causing blight of Marigold(Tagetes sp.)[J]. Current Science,1966,35(14):370-371.

[4]Tomioka K,Toyozo S,Koganezawa H. Marigold leaf spot caused by Alternaria tagetica new to Japan[J]. Journal of General Plant Pathology,2000,66(4):294-298.

[5]Singh P J,Singh P,Dhindsa G S,et al. Efficacy of systemic and non-systemic fungicides against leaf spot(Alternaria tagetica)of Marigold[J]. Indian Phytopathology,2006,59(1):118-119.

[6]高 山,王孟飛,胡 平,等. 基于ITS序列對萬壽菊葉斑病病原菌的分子鑒定[J]. 湖北農業科學,2013,52(9):2074-2076.

[7]Mukadam D S,Deshpande K B. Role of light and temperature on growth sporulation and subsequent spore germinatility of Alternaria brassicae(Berk)Sacc[J]. Science and Culture,1979,45:244-246.

[8]Li Y,Shen J,Pan B H,et al. First report of leaf spot caused by Alternaria alternata on marigold(Tagetes erecta)in Beijing,China[J]. Plant Disease,2014,98(8):1153.

[9]吳新穎. 萬壽菊鏈格孢葉斑病研究[D]. 長春:吉林農業大學,2002.

[10]王 婷,王 龍,王生榮. 萬壽菊葉斑病病原鑒定及其生物學特性研究[J]. 甘肅農業大學學報,2010,45(3):66-68.

[11]魯海菊,潘柳君,李 河,等. 云南萬壽菊葉斑病病原菌的鑒定與ITS序列分析[J]. 西北農業學報,2015,24(6):116-119.

[12]方中達. 植病研究法[M]. 3版. 北京:中國農業出版社,1998:57-125.

[13]王 龍. 萬壽菊葉斑病病原鑒定及藥劑防治研究[D]. 蘭州:甘肅農業大學,2007.