紫色土丘陵區不同土地利用條件土壤的可蝕性K值

薛永偉+王茹

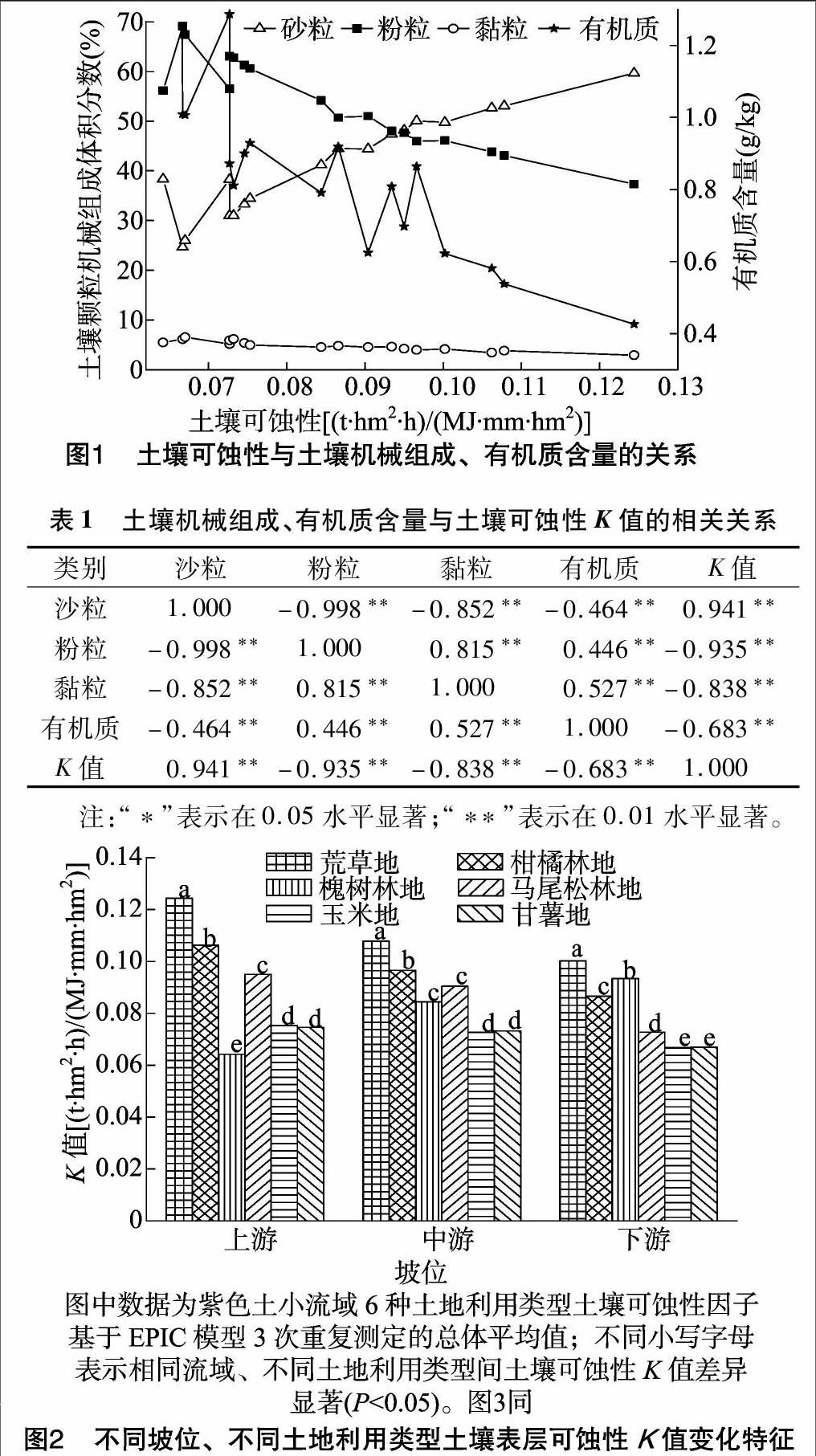

摘要:利用侵蝕-生產力評價模型(erosion-productivity impact calculator,簡稱EPIC)模型對紫色土小流域土壤可蝕性K值進行估算,研究紫色土丘陵區小流域的土壤可蝕性K值空間變異特征。結果表明:(1)土壤顆粒組成的變化是影響紫色土小流域土壤可蝕性大小的主要因素,沙粒含量越高,土壤可蝕性K值愈大,粉粒、黏粒、有機質的含量越高,土壤可蝕性K值愈小;(2)流域中6種不同土地利用條件下可蝕性指標K均值排序為荒草地>柑橘林地>馬尾松林地>槐樹林地>甘薯地>玉米地;(3)研究區紫色土小流域土壤可蝕性K值總體分布趨勢是自東向西隨著流域海拔的降低而降低,呈條帶狀分布,南北兩側高,中間低。隨著海拔的降低,除槐樹林外,5種地類的可蝕性指標K值大致呈減小趨勢,表現為K上游>K中游>K下游;在槐樹林地則表現出相反的趨勢,表現為K上游 關鍵詞:土壤可侵性;紫色土丘陵區;小流域;EPIC模型;土地利用條件;土壤侵蝕預報;可蝕性K值 中圖分類號: S157 文獻標志碼: A 文章編號:1002-1302(2016)11-0488-04 土壤可蝕性K值的大小表示土壤被沖蝕的難易程度,是影響土壤流失量的內在因素,它也是定量研究土壤侵蝕的基礎[1]。土壤可蝕性是定量計算土壤流失的重要指標,是土壤侵蝕預報模型中的必要參數[2]。1990年Wischmeier建立了侵蝕-生產力評價模型(erosion-productivity impact calculator,簡稱EPIC),簡化了可蝕性K值的計算[3]。我國學者研究表明,土壤可蝕性K值與土壤的理化性質有著密切的聯系[4-7]。 我國學者通過對東北黑土地[8-10]、黃土高原地區[11-13]、南方丘陵山區[14-16]土壤可蝕性的研究,總結上述地區流域可蝕性因子同可蝕性K值的關系。雖然在紫色土區也有相關的土壤可蝕性研究,但是主要集中在人工模擬降水條件下小區尺度的土壤可蝕性變化規律及其影響因素和大空間尺度的可蝕性空間變異[17-19]。本研究以戴家溝小流域為試驗地點,通過采用可蝕性計算模型(EPIC模型),探討紫色土小流域中不同土地利用類型方式和空間因素對土壤可蝕性K值的影響規律,其目的是為了更好地了解小流域尺度土壤可蝕性空間分布特征,為小流域綜合治理中的土壤侵蝕預報和水土保持規劃提供科學依據。 1 材料與方法 1.1 研究區概況 戴家溝小流域位于重慶市萬州區長嶺鎮五橋河流域,閉合面積為0.67 km2,溝口地理位置為108°30′19″E、30°44′21″N,距匯入長江的出口15.45 km;地貌以淺、中丘為主,海拔在427.9~811.3 m之間,年均氣溫17 ℃,年均降水量 1 100 mm;出露侏羅系沙溪廟組紫色砂泥巖地層,巖層傾角15°~30°,土壤為灰棕紫泥,保水抗旱抗侵蝕能力較弱。流域內分布著以馬尾松(Pinus massoniana Lamb)、洋槐(Robinia pseudoacacia L.)為主的林地,以柑橘(Citrus reticulata Banco)為主的經果林,以玉米(Zea mays L.)、甘薯(Lpomoea batatas)為主的農地、荒草地。流域內多陡坡,25°以上的陡坡地面積占流域總面積的55.7%,可耕作土地比重低,豐富的降水和易流失的土壤為水土流失提供了動力。 1.2 土壤樣品采集及處理方法 結合1 ∶10 000地形圖,在實地調查繪制戴家溝小流域土地利用類型的基礎上,選擇林地(馬尾松林地、洋槐林地和柑橘林地)、農地(玉米地、甘薯地)、荒草地3種土地利用類型為研究對象,主要采集小流域內上、中、下游不同坡位、不同土地利用中0~15 cm表層土壤樣品。根據戴家溝小流域內不同土地利用類型面積的大小,并參考張金池等在流域中土樣的采集方法[16],首先選定1個樣點,以所選樣點為中心、10~15 m 為半徑范圍內隨機采集3個表層土樣,共采集54個土壤樣品。土壤顆粒組成采用英國馬爾文公司生產的Mastersize2000激光粒度儀進行測試,該型號儀器所測定的顆粒組成是按照美國土壤粒級制的分類標準,計算出沙粒(0.05 mm<粒徑≤2.00 mm)、粉粒(0.002 mm<粒徑≤0.05 mm)、黏粒(≤0.002 mm)3個粒徑的體積分數;土壤有機質含量采用重鉻酸鉀-硫酸法測定[20],且土壤有機質含量為土壤有機碳含量的1.724倍。 1.3 土壤可蝕性因子K值的計算 從圖1、表1可以看出,土壤可蝕性K值與沙粒含量呈極顯著正相關,隨著沙粒含量的增加,土壤可蝕性K值大致呈線性上升趨勢;而土壤可蝕性K值與粉粒、黏粒含量呈極顯著負相關,隨著粉粒、黏粒含量的增加,土壤可蝕性K值呈線性下降趨勢,與黏粒含量相比,粉粒含量與土壤可蝕性關系更密切。由圖1可見,隨著有機質含量的增加,土壤可蝕性K值相應下降,但相關性較低。因此可以認為,土壤顆粒組成的變化是影響紫色土小流域土壤可蝕性差異的主要因素,且土壤可蝕性的大小主要與土壤中沙粒、粉粒含量密切相關,沙粒含量越高,越易發生侵蝕,土壤可蝕性K值愈大。 沙粒含量越高,土壤可蝕性K值越大,可能原因是沙粒含量越大,則土壤顆粒中的粉粒、黏粒含量越低。研究表明,土壤中的有機質是土壤水穩性結構的膠結劑,能增加土壤疏松度、通透性,可增強團聚性,從而增強土壤的抗侵蝕能力。而有機質主要吸附于土壤顆粒中的黏粒上,因此黏粒含量越低,土壤中的有機質含量也越低,表現為沙粒含量增高,土壤容易被侵蝕。 2.2 土地利用對土壤可蝕性K值的影響特征 研究區內荒草地和馬尾松林主要分布在流域南北兩側的山頂,柑橘林地、槐樹林地主要分布在中坡位置,下坡位置主要分布農耕地。根據EPIC模型,按經典統計方法分析,分別計算出6種不同土地利用類型土壤的可蝕性指標K值,其計算差異性分析結果見圖2。

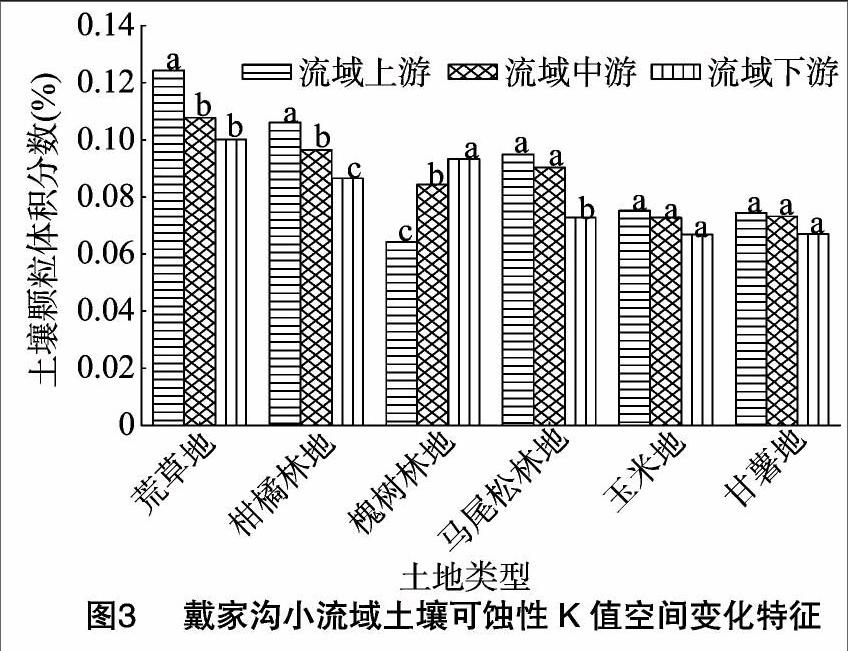

通過采用EPIC模型計算小流域中6種不同土地利用類型表層土壤的可蝕性K值,得出流域中可蝕性指標K均值從大到小排序為荒草地>柑橘林地>馬尾松林地>槐樹林地>甘薯地>玉米地。從圖2可以看出,在上游位置,6種土地利用類型中槐樹林地的可蝕性K值最低,同時玉米地的可蝕性K值要大于甘薯地。進一步比較相同流域不同土地利用類型的土壤可蝕性差異的顯著性,由圖2可以看出,玉米地、甘薯地的土壤可蝕性差異不顯著,它們與其他4種土地利用類型的土壤可蝕性表現出顯著性差異(P<0.05),而荒草地、柑橘林地、槐樹林地、馬尾松林地基本上與其他5種土地利用類型的土壤可蝕性差異顯著(P<0.05),僅在流域的中游位置,槐樹林地、馬尾松林地的土壤可蝕性表現出差異不顯著現象,這有待進一步研究。

通過分析不同地類土壤表層的理化性質發現:(1)荒草地的沙粒含量在6種地類中最高,而有機質含量則最低。這是由于荒草地在流域中處于母質出露較多、土壤發育未完全成熟、土層薄、養分比較貧瘠的坡頂位置,同時荒草地的覆蓋度低、根系淺,在雨滴的動能打擊下,土壤顆粒被破壞,在重力作用下向下坡遷移,因此荒草地表層土沙粒含量增多,而粉粒、黏粒含量減少,可見荒草地對于土壤侵蝕的敏感程度最高。

(2)流域中柑橘林地的土壤可蝕性K值較高,高于馬尾松林地、槐樹林地。主要原因是土壤可蝕性K值還與土壤中的有機質積累量有關,研究表明,植被能改善土壤性質、增加有機質含量,使土壤可蝕性K值降低[19]。橘園主要由人為管理,林下多數為無覆蓋狀態,或者種有甘薯,因此橘園林地有機質積累較馬尾松林地、槐樹林地少。同時,由于橘園的郁閉度相對較低,發生侵蝕性降水時,林下土壤細顆粒容易被沖走,使得土壤的可蝕性要高于馬尾松林地、槐樹林地。通過對比機械組成變化和有機質含量也可以發現:與荒草地相比,柑橘林地的沙粒含量較低,而粉粒、黏粒、有機質含量則較高,但是與馬尾松林地、槐樹林地相比,柑橘林的沙粒含量明顯高于馬尾松林、槐樹林地,而柑橘林的有機質含量要明顯低于另外2種林地。

(3)馬尾松林地、槐樹林地的可蝕性K值總體呈高于玉米地和甘薯地的趨勢。這是因為雖然2種林地的有機質含量高于農耕地,但是由于玉米地、甘薯地主要分布在農戶附近,主要為梯平地,與其他地類相比,受到人為因素的影響相對較大,人為活動對地表的擾動使土壤大顆粒物質含量減少,粉粒、黏粒含量相對增加。因此,侵蝕性因子對玉米地和甘薯地的影響要小于馬尾松林地、槐樹林地。

(4)上游、中游馬尾松林地的可蝕性K值大于槐樹林地。主要是因為馬尾松林地的郁閉度較小。遇到降水時,馬尾松林的枝葉降低雨滴動能的效果明顯要弱于槐樹林的枝葉,而馬尾松林地覆蓋度較低,雨滴的擊濺作用破壞了馬尾松林地土壤表層的結構;同時,馬尾松林地主要生長于流域的山頂,土層較薄,沙粒含量要高于槐樹林地,且枯枝落葉難以分解,有機質含量較槐樹林地低,因此馬尾松林地表現出比槐樹林地更容易受到侵蝕的特征。

(5)在流域的中游位置馬尾松林地和槐樹林地的可蝕性差異不顯著。發生異變主要是由于這一流域位置的馬尾松林地、槐樹林地的沙粒、黏粒含量差異不明顯。雖然馬尾松林地土壤可蝕性的平均值大于槐樹林地,但是由于這一流域位置的馬尾松林地、槐樹林地所有樣本測定的土壤沙粒、黏粒含量差異不明顯,因而可蝕性K值差異也不顯著。因此馬尾松林地和槐樹林地在流域上游、下游的可蝕性差異顯著,流域中游的可蝕性的差異反而不顯著。

(6)整個流域中玉米地和甘薯地的可蝕性差異性不顯著。這可能是由于2種地類都受到人為因素的影響,2種作物的管理措施差異性較小,且土壤的沙粒、黏粒含量差異不大,因而其可蝕性差異性不顯著。

2.3 土壤可蝕性K值的空間響應特征

研究區海拔自東向西逐漸降低、南北兩側高,中間低,研究區內土壤可蝕性K值總體分布趨勢是自東向西隨著流域海拔的降低而降低,呈條帶狀分布,南北兩側高、中間低。通過流域的分析可知,隨著海拔的降低,除槐樹林地外5種地類的可蝕性指標K值大致呈減小趨勢,排序為K上游>K中游>K下游,槐樹林地的土壤可蝕性則表現出相反的趨勢,排序為K上游 從上游到下游,隨著海拔的降低,可蝕性指標K值大致呈減小趨勢,根據陳利頂等的研究[21],上游位置為整個流域的“源”景觀,屬于能促進土壤侵蝕過程發展的景觀類型,在降水侵蝕、徑流沖刷的雙重作用下,上游位置的地表結構被破壞后,土壤表層中細顆粒的粉粒、黏粒被沖刷至流域的中、下游。此外,在流域的下游處于“匯”景觀位置,接納來自流域上游和中游遷移而來的細顆粒、養分,能阻止或延緩土壤侵蝕過程的發展。通過機械組成分析也可知,6種地類的沙粒含量隨著海拔的降低而減少,粉粒、黏粒、有機質含量隨著海拔的降低而增加,土壤可蝕性隨著海拔降低表現為K上游>K中游>K下游,由此得出以下結論。 (1)柑橘林地、槐樹林地都表現出在不同流域位置土壤可蝕性差異顯著(P<0.05)。因為土壤可蝕性K值與土壤中的有機質積累量有關,植被能改善土壤性質,增加有機質含量,使土壤可蝕性K值降低。而橘園主要由人為管理,林下多為無覆蓋狀態,郁閉度相對較低,發生侵蝕性降水時,林下土壤細顆粒容易被沖走,集中至下游,肥力也跟著降低,從而使土壤可蝕性從流域的上游到下游迅速減小;槐樹林的土壤可蝕性隨著海拔的降低反而增大是因為在中、下游位置由于人為活動的影響,致使槐樹林地郁閉度低,為疏林地,土壤表層結構較差,隨著海拔的降低,沙粒含量反而增加。所以槐樹林在上游位置的土壤表層有機質含量要遠遠高于流域中、下游位置。(2)玉米地、甘薯地的土壤可蝕性從流域的上游到下游逐漸減小,但是由于它們的耕地類型主要為梯平地,且受到人工施肥、翻耕等管理因素的影響較大,因此受到流域位置“源”“匯”景觀生態學的影響較小,2種農耕地的土壤可蝕性在相同流域中表現為差異不顯著。(3)雖然荒草地、馬尾松林都處于流域的上坡位置,但是由于地面覆蓋度以及根系的不同,且在上游位置由于荒草地的覆蓋度低、荒草的淺根性特征,使固土效果較差,土壤母質還在發育,因此水土流失現象嚴重,在中游、下游位置,都有細粒的泥沙沉積、養分的積累,因此荒草地上游位置與中、下游位置的土壤可蝕性差異顯著(P<0.05),而中、下游位置的土壤可蝕性差異不顯著。(4)馬尾松林在中游位置,土層相對于下游位置較薄,地表覆蓋情況較上游變化不大,表現為土壤表層的沙粒含量變化差異不明顯,因此上游、中游的馬尾松林地土壤可蝕性差異不明顯,而在下游位置由于“匯”景觀的影響,土壤中的細顆粒物質大量沉積,同時馬尾松林地的枯枝落葉層能夠通過腐殖質的大量分解,使流域下游的馬尾松林地有機質含量要大大高于上游、中游。因此,通過不同流域位置的土壤可蝕性顯著性分析可知,上游、中游的馬尾松林地土壤表層的可蝕性差異不顯著,而與下游的馬尾松林土壤表層的可蝕性差異顯著(P<0.05)。

3 結論與討論

3.1 結論

通過基于EPIC模型對6種土地利用類型的表層土壤可蝕性的計算,同時分析土壤機械組成、有機質含量與土壤可蝕性K值的相關性得出以下結論。

(1)通過分析土壤可蝕性與土壤機械組成、有機質含量的相關性可知,土壤顆粒組成的變化是影響紫色土小流域土壤可蝕性大小差異的主要因素,且可蝕性大小主要與土壤中沙粒、粉粒含量密切相關。沙粒含量越高,越易發生侵蝕,土壤可蝕性K值愈大;粉粒、黏粒、有機質含量越高,越不容易發生侵蝕,土壤可蝕性K值愈小。

(2)流域中可蝕性指標K均值從大到小依次為荒草地>柑橘林地>馬尾松林地>槐樹林地>甘薯地>玉米地。下坡位置的玉米地和甘薯地由于土地利用方式為梯平地,且受到人為因素的影響,抵抗土壤侵蝕能力較強,而流域中荒草地的土壤抗侵蝕能力最弱,這與張金池等得出的結論[16]剛好相反。

(3)研究區紫色土小流域土壤可蝕性K值總體分布趨勢是自東向西隨著流域海拔的降低而降低,呈條帶狀分布,南北兩側高、中間低。隨著海拔的降低(除槐樹林外),5種地類的可蝕性指標K值大致呈減小趨勢,表現為K上游>K中游>K下游。在槐樹林地則表現出相反的趨勢,表現為K上游 3.2 討論 通過對比發現,對于不同土壤類型,其土壤可蝕性受到的土壤機械組成變化的影響也不同。黃土可蝕性的大小主要與土壤中粉粒、黏粒含量密切相關。黃土中黏粒含量愈高,土壤抵抗侵蝕的能力越強,可蝕性指標值越小。粉粒含量愈高,越易發生侵蝕,土壤可蝕性指標值愈大。張金池等認為,土壤可蝕性與土壤顆粒組成和有機碳含量有關,植被能改善土壤性質,增加有機碳含量,使土壤可蝕性K值降低[16]。紫色土作為一種成土作用迅速、礦物組成復雜、礦質養分含量豐富,質地松軟,易于風化,抗蝕性較差的一種土壤類型,其可蝕性的大小主要與土壤中沙粒、粉粒含量密切相關,紫色土丘陵區不同土地利用方式土壤的可蝕性差異也比較大。通過研究可知,紫色土小流域的土壤可蝕性表現出不同于其他土壤類型的規律。例如,沙粒含量越高,越易發生侵蝕,土壤可蝕性K值愈大。由于人為因素的影響,梯平地中的農耕地可蝕性K值反而要低于森林覆蓋區的,而馬尾松林地作為針葉林地的可蝕性K值要比作為闊葉林地的槐樹林地土壤可蝕性K值大。這和張金池研究的黃棕壤、紅壤小流域的可蝕性分布規律不同。 流域中的土壤可蝕性受到氣象因素、地形因素、植被類型和人為因素等多種因素的影響。本研究通過采用EPIC模型計算紫色土小流域不同土地利用方式的土壤可蝕性K值,探討植被類型以及空間分布對流域中可蝕性變化規律的影響。由于自然情況下的土壤可蝕性的影響因子復雜,目前國內外研究學者對不同土質的土壤可蝕性實測值主要是結合野外徑流小區觀測,采用通用土壤流失方程進行推算,而這種土壤可蝕性估算方法需要有降水觀測資料,具有一定的限制性,不能適應國內復雜地形的小流域土壤可蝕性計算。目前土壤可蝕性估算方法主要有土壤可蝕性諾莫方程估算、EPIC估算、Shirazi公式估算,這些直接應用于紫色土丘陵區土壤可蝕性的估算,需要進行一定的修正,而侵蝕生產力模型EPIC需求的資料相對較少,且估算精度較高,應用廣泛。土壤可蝕性作為評價土壤對侵蝕敏感程度的一個重要指標,其在不同坡度和坡長條件下,對紫色土小流域土壤可蝕性大小的影響以及在紫色土丘陵區對比上述3種估算的差異性有待于更深入研究和論證。 參考文獻: [1]Wischmeier W H. Predicting rainfall erosion losses:a guide to conservation planning[M]. Washington DC:USDA,Agricultural Handbook,1978:537. [2]劉寶元,張科利,焦菊英. 土壤可蝕性及其在侵蝕預報中的應用[J]. 自然資源學報,1999,14(4):345-350. [3]United States Department of Agriculture. EPIC-erosion/productivity impact calculator 1. Model documentation[Z]. [4]方學敏,萬兆惠,徐永年. 土壤抗蝕性研究現狀綜述[J]. 泥沙研究,1997,17(2):87-91. [5]宋 陽,劉連友,嚴 平,等. 土壤可蝕性研究評述[J]. 干旱區地理,2006,29(1):124-131. [6]田積瑩,黃義端. 子午嶺連家砭地區土壤物理性質與土壤抗侵蝕性指標的初步研究[J]. 土壤學報,1964,12(3):286-296. [7]楊玉盛. 不同利用方式下紫色土可蝕性的研究[J]. 水土保持學報,1992,6(3):52-58. [8]高德武. 黑龍江土壤流失方程中土壤可蝕性因子(K)的研究[J]. 國土與自然資源研究,1993(3):40-43. [9]范昊明,蔡強國,崔 明. 東北黑土漫崗區土壤侵蝕垂直分帶性研究[J]. 農業工程學報,2005,21(6):8-11. [10]繆馳遠,劉寶元,劉 剛,等. 東北典型黑土區剖面粒徑分布特征及其可蝕性研究[J]. 水土保持學報,2008,22(3):20-23. [11]朱顯謨. 黃土地區植被因素對于水土流失的影響[J]. 土壤學報,1960,8(2):110-121. [12]蔣定生. 黃土區不同利用類型土壤抗沖刷能力的研究[J]. 土壤通報,1979(4):20-23. [13]周佩華,武春龍. 黃土高原土壤抗沖性的試驗研究方法探討[J]. 水土保持學報,1993,7(1):29-34. [14]邢廷炎,史學正,于東升. 我國亞熱帶土壤可蝕性的對比研究[J]. 土壤學報,1998,35(3):296-302. [15]張黎明. 我國南方不同類型土壤可蝕性K值及相關因子研究[D]. 海口:華南熱帶農業大學,2005. [16]張金池,李海東,林 杰,等. 基于小流域尺度的土壤可蝕性K值空間變異[J]. 生態學報,2008,28(5):2199-2206. [17]張 兵,蔣光毅,陳正發,等. 紫色丘陵區土壤可蝕性因子研究[J]. 土壤學報,2010,47(2):354-358. [18]侯大斌. 川渝地區土壤可蝕性評價[D]. 雅安:四川農業大學,2001. [19]李月臣,劉春霞,趙純勇,等. 三峽庫區(重慶段)土壤侵蝕敏感性評價及其空間分異特征[J]. 生態學報,2009,29(2):788-796. [20]中國科學院南京土壤研究所土壤物理研究室.土壤理化分析[M]. 上海:上海科學技術出版社,1980. [21]陳利頂,傅伯杰,趙文武. “源”“匯”景觀理論及其生態學意義[J]. 生態學報,2006,26(15):1444-1449.