農作物種植結構調整事關我國農業現代化和農業可持續發展

武維華

這次科學座談會的主題是“農作物種植結構調整”,我認為這是一個具有戰略意義的重要議題。首先,農作物種植結構調整關系到我國農業現代化和農業的可持續發展;其次,直接關系到人民群眾不斷增長的對農產品種類和品質的更高水平的需求。此外,我注意到很多有關國民經濟發展的會議、討論以及媒體報道對這一議題關注不夠,說到“產業結構調整”時,大多關注的是工業和基礎建設領域的調整,這就愈發顯得我們這次科學座談會意義重要。從各位專家的報告和發言中受到很多啟發,談幾點個人看法供大家討論。

對種植業結構存在問題的認識

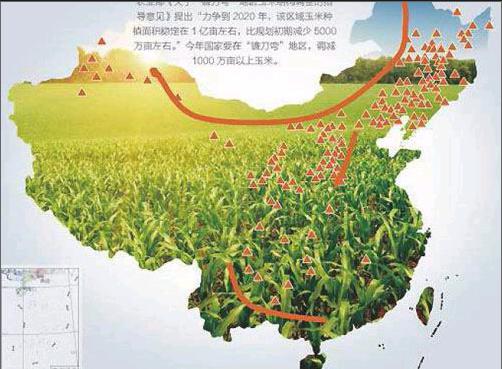

從政府到學界,盡管也有些不同意見,但能基本形成共識的是:現在農作物種植結構存在一些問題,需要進行科學合理的調整。諸如:玉米庫存量過大、粳稻供給不足而秈稻雜交稻產出過剩、高筋小麥供給不足而低筋小麥過多、高蛋白飼草不足依賴進口等等。總體上看,我們現在供應市場的農產品高品質的少,低品質的過量,一小部分還有質量安全問題。一些農產品在市場上表現出來的“產能過剩”實際上是由于品質不高、產銷不對路造成的。存在的問題中有“種類”的問題(是種玉米、種大豆,還是種牧草?糧經飼的比例結構?)和市場供給與需求是否對路的問題,更多的是“品質”的問題。所以說要盡快推進種植結構調整。

種植業結構出現問題的原因是多方面的,但其中一個重要原因是我們自1949年以來,一直特別強調糧食生產的“量”。強調糧食產量在過去幾十年間是正確的,因為我們過去一直是“吃不飽”。建國初期我國糧食總產量也就1億噸左右,多數人“吃不飽”。就是在改革開放初期,主要也還是如何解決“溫飽”問題。但現在的情況變了,是“挑食”的問題。吃米要吃黑龍江“五常米”,吃面要選河套“雪花粉”。肉蛋奶需求的迅速增長也對傳統種植結構形成了挑戰。有人曾經分析過,僅2億多農民工進城就顯著地改變了肉蛋奶的需求結構。原來一人一天吃6、7個饅頭還不夠,進城務工后不到3個月就只吃3、4個饅頭了,因為早上一枚雞蛋、一袋牛奶,中午晚上要吃點兒魚或肉。肉蛋奶需求增加了,種出來的飼料原料需求也增加了,傳統種植結構就不適應了。因此,應該說種植業結構問題是伴隨著發展出現的問題,是伴隨人民生活水平不斷提高、需求增長而出現的問題。不是說我們“沒法兒過了”,而是我們要過得更好所必須解決的問題。解決種植業結構問題應該被看作是我們全面建設小康社會的戰略任務之一。

如何科學合理地解決農作物種植結構的問題,也就是如何調整農作物種植結構

首先,要充分認識到農作物種植結構調整問題的復雜性、長期性和艱巨性。前面有專家已經講到了,過去幾十年間我們也有過幾次糧食作物結構調整,但效果并不好。例如,上世紀90年代后期,全國人均糧食產量達到了每年400公斤以上,認為糧食“太多了”,開始調減糧食種植,結果導致糧食總產一路下滑,到2003年跌到谷底,人均不足350公斤。隨后又進行恢復糧食種植的調整,出現了“十二連增”。這種“過山車式”的調整顯然是不行的。在農作物種植結構調整中不能簡單套用“去產能、去庫存”,不能用像調整煤炭、鋼鐵、水泥等產業結構的辦法。例如,這兩年(特別是2016年)大家都認為玉米“過剩”啦,應予以大幅度調減。不妨算筆賬:目前每年種植玉米5億畝左右,全國平均畝產400多公斤,總產量也就2億噸多一點兒,而僅飼料一項每年需求玉米約2億噸(還在逐年增長)!如果一下子調減玉米種植面積過大,就只能依靠增加進口。因此有人擔心,調整力度過大后,有可能過幾年我國的玉米也會像大豆一樣主要依賴進口。所以說,種植結構調整還應該是從市場供需關系的角度考慮,將現有產能逐步轉變為生產適銷對路產品的能力,而不是簡單去掉產能。

其次,現在以及未來相當長一段時期談“種植業結構調整”,并不是簡單的作物種類調整,核心是“提質增效”。例如,同樣是種玉米,美國有些品種的玉米,收獲時籽粒含水量基本達到入庫的標準,而我們現在東北地區好多玉米品種收獲時有30%的含水量,如不能及時晾曬就可能長出黃曲霉,黃曲霉素一超標,糧庫不收,加工企業也不買,結果造成庫存積壓。又如,同樣是水稻,高品質的粳稻供應量不足,而低品質的秈稻和雜交稻供應量過剩。這里就有一個作物品種的“品質”問題,品質提上來了,也可部分緩解糧食生產的效益和農民收入問題。

再次,還要科學地將種植結構調整與耕作制度改革(改善)結合起來。我國很多地方的農作物耕作制度是有問題的,例如,整個華北平原、黃淮海一年兩熟的耕作制度幾十年不變,導致地力下降、水資源短缺、面源污染等問題。現在講“藏糧于地、藏糧于技”,其中就有如何合理地實施輪作、免耕、休耕、保護地耕作等耕作制度的問題。

最后,糧食生產的效益還涉及到物流問題。現在主要是“北糧南運”。2016年秋季北方有的玉米賣不出去,賣出去的也只有6、7毛錢一斤,但同一時期南方一些飼料廠的玉米進價是每斤1.2元。多次聽做宏觀經濟研究的專家講,我國企業生產中的物流成本比例遠遠高于其他許多國家。一個普遍現象是:市場上農產品價格不低,但種地的農民卻又賺不到錢。一斤青菜在地頭幾毛錢,進了城后變成幾塊錢。生產者、消費者兩頭不高興,中間的一段兒可能就有問題。政府有關部門應想辦法解決物流過程中存在的一些問題,因為這也直接關系到種植結構的調整。

關于種植業結構調整與資源高效利用和生態保護的問題

我國過去幾十年的農業發展,主要是靠幾乎無限制的資源消耗來支撐的。在本來水、土資源都匱乏的條件下,無節制的資源消耗一方面加劇了資源短缺,同時也帶來了生態環境的破壞。前面幾位專家都談到了種植結構調整必須考慮節水問題,還有化肥過量施用等問題。所以,在新一輪農作物種植結構調整中,一定要充分考慮資源高效利用問題。一是種植業結構的整體布局問題,應該依據自然氣候條件,對全國的農作物種植結構進行科學布局。現在的情況是:很多水資源充沛(如江南、華南地區)、光溫條件也適宜的地方卻很少種植主要糧食作物,全國的糧食生產主要靠東北、黃淮海等干旱半干旱地區,甚至西北一些極度干旱地區。結果造成了目前的“北糧南運”大格局。2016年春節期間甚至出現了海南從大陸省區緊急調運青菜的奇怪現象。如此長期下去,農業可持續發展將受到威脅。二是如何在同一自然氣候條件下實現水土肥資源的高效利用,包括節水、節肥品種的推廣應用,節水、節肥耕作制度的推廣應用等,即所謂藏糧于技。是否應考慮將一部分農業補貼轉而用于對農業科技推廣應用的支持?這是一個很值得研究討論的課題。我國的各類農業財政補貼從2003年的262億元增長至2012年的2292億元,10年中增加了8倍多,年均增速達27%。但在這些補貼中,比重最高、增長最快的是生產性補貼,而生態補償補貼投入份額很少且10年基本保持不變。這顯然不利于實現綠色發展的理念。

總之,農作物種植結構調整事關國家的糧食安全,事關千家萬戶一日三餐的農產品供應,還關系到我國農業的現代化和可持續發展,值得我們大家深入研究、持續關注,并能不斷提出一些科學的政策性建議。