美國鴨

★文/方柏林

美國鴨

★文/方柏林

學期中間的一個中午,我去食堂吃飯。路上遇到一位老師,問我:“你從哪里來?”

我問他這是不是一個哲學問題。這老師平常話不多,一句就是一句,也沒什么上下文,每次都讓我揣測一番。

他說不是,問我是不是中國人。美國人分不清亞洲人誰是誰。

我說是。

他又問:“聽說中國人喜歡吃鴨蛋?”

我又想,這是教育問題、文化問題,還是政治問題?前一段時間看CNN上有過介紹,說美國人覺得最惡心的食品中,居首位的是用鴨蛋做出來的皮蛋。

他告訴我,他家有一些鴨蛋,問我要不要。他說他們不吃鴨蛋,也不知道怎么吃。我說要。然后過了幾天,他就帶給我一打鴨蛋,我給腌了。

接下來的那個星期,我去科學樓,路上又遇到他。他又問:“你往哪里去?”

我說你的問題怎么老是這么意味深長,大家笑了一笑,然后他問那一打鴨蛋我吃了沒有,味道怎樣,我說不知道,腌了,還沒吃。他問怎么腌,他說從來沒聽說鴨蛋還可以腌。我于是興致勃勃地告訴他腌制鴨蛋的過程:把水燒開,放五香八角和鹽,冷卻后,放入鴨蛋,最好事先在燒酒里滾一滾,然后這么浸泡著,若干天后食用。他覺得這很簡單,就走了。

鴨蛋腌了十幾天后,我吃了一個,還沒入味,于是沒再管它們。

其時已是5月,我回國了一趟,等我回來,再吃鴨蛋,發現味道已經全部進去了。這真是好消息,我們已經在異國他鄉,“自主研發”咸鴨蛋了。

但此后,這位老師再也沒賣鴨蛋給我,估計是從我這里拿走中國腌制鴨蛋的“尖端技術”之后,自產自銷去了。這真是知識產權的巨大損失啊!

不過天無絕人之路。回國之前,我也收到從事學生工作的艾米發給所有員工的信——我們這是個私立的小學校,像一個親密的大家庭一樣,誰家丈夫得前列腺炎了,誰家老婆的大表姐得癌了,我們都知道,這些來信是要大家為之祈禱。艾米的信就是這樣的諸多信件之一——問大家想不想要鴨子。有一戶人家,要送出一些鴨子,讓一個友善的家庭去“領養”。

我對鏡子一看,發現自己很友善,符合條件。另外,我早想著要養鴨或者養雞。不過在這里養鴨或者養雞,和我們當年養鴨養雞又是兩碼事。這里的鴨子,不是產蛋機器,而更多是一種觀賞動物。

俄克拉荷馬地廣人稀,公園、湖泊里鴨子都很多。我們學校的池塘里也有野鴨子,還跑到圖書館大柏樹下做窩,撫養下一代。孵出小鴨子后,帶著小鴨子,一路回到池塘,路上被圖書館員克里斯的夫人看到。克里斯夫人用童車推著自己的孩子,看到鴨媽媽帶著鴨寶寶回池塘,途經圖書館前小停車場和圣經學院前大停車場,一路兇多吉少,頓時母性大發,掉轉童車方向,把鴨子一路護送到池塘。

在很多池塘里,都有這種浪漫棲居的鴨子。慚愧的是,作為一個老中,看到鴨子,總擺脫不了鴨蛋的聯想。

不過收到艾米信的第二天我要回國。我問她是現在我過來把鴨子領回家呢,還是等我回來再說。她說現在鴨子也還小,還得在什么孵化燈下看著,等我回來再說也好。我想美國的鴨子真是嬌貴,還要孵化燈。于是我就回國了。

回美國之后,我給尹部長說到捉鴨子的事情。他建議我去找市政管理部門問一問,否則被人投訴怎么辦?

他說的還真沒錯。

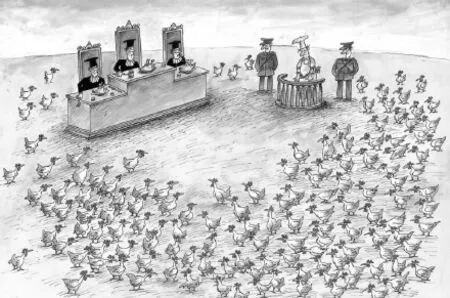

我打電話到愛德蒙市的市政府,問能否在庭院里養兩只鴨子。市政府接聽電話的人把我的電話轉到市政法規檢查部門。我想我這是來自投羅網了。

這個部門的人回答了我的疑問,說市區之內禽類不可養。

我問:沒有例外嗎?怎么我認識的一個孩子得了艾斯伯格癥,他媽媽還給他在市區院子里養馬?

她頓了一下,問:你地址多少?

我給了她地址。

她說你不屬于這個城市。

我怎么不屬于這個城市呢?我屬于哪里?我是誰?

她說你這是屬于俄克拉荷馬城。我這才想起來,我是在俄克拉荷馬城和愛德蒙之間的城鄉接合部。水電我們歸俄克拉荷馬城。俄克拉荷馬城屬于城區,窮人多,所以水電便宜。但是學區的規劃,又和行政區劃不統一。論學區,我們屬于愛德蒙,這是本州最好的學區之一。這種意外的好處,一開始我們并不知道,我日理萬機,哪有工夫管這些日常生活中的破事,但是傻人自有傻福。

由于我不歸愛德蒙管,她給了我俄克拉荷馬城的相關電話。

俄克拉荷馬城的那個相關部門叫“執法中心”。我估計這個中心,是接到鄰居投訴后,出來干預、罰款等,約等于我們的城管部門,不過通常是叫人限期把家里非法養的雞啊鴨啊,或者是海龜啊,長頸鹿啊,蟒蛇啊等各種鄰居投訴的珍禽異獸遷走,否則上法院交罰款。這是一種比較文明的城管。他來執法,你都看不到他人,在你門上貼個條子,你乖乖拿條子去交罰款。你不交罰款恐怕會引起連鎖反應,所以他們不需要去野蠻執法。在美國除了你呼吸的空氣,別的什么都跟你的社會安全號聯系在一起,賴也賴不掉。你在院子里養一只袋鼠,最終由于你不交罰款,可能你的銀行都會接到通知,把你的房產凍結。

總之,俄克拉荷馬城管隊的貝思接了我的電話。

我說我要收養兩只小鴨子,行還是不行,家禽類可不可以養?

她問我地址在哪里。

我給了她地址。敲擊鍵盤的聲音。停頓。“不行,你們這里是一區。不屬于農業區域。”

“有無例外的情形?”“你家有池塘沒有?”“有一個養錦鯉的,”我說,“不過不是很大。”

“如果野鴨飛進來,我們是控制不住的。”

我如實相告,不是野鴨,是家鴨,有人委托我收養家鴨。我總不能改變人類馴化的歷史。

“還有一個辦法,你家有沒有一公頃地?”

我不愧是念過小學的,知道一公頃十五畝,我要有這么大的地,那都地主了。

我說沒有。

此事于是作罷。不過我覺得很不對勁,我問一個同事:“人為萬物之靈長。作為人類之一員,我都沒有一公頃的地,為什么鴨子要有一公頃地才能養?是不是對于自然過于虛偽?那些窮人,餓得飯都沒得吃,你們怎么不把心思放他們身上去,對他們好,管這些鴨子住得舒服不舒服做什么?為什么要對鴨子比人還好?”

他笑曰:“可是你幾時見鴨子在家里造導彈來嚇人?”

(摘自《中外書摘》)