書法家應(yīng)該是文化人

林 岫

2009年年底,上海書畫出版社出版了《書法二十家》,影響較大。其中胡傳海先生著文的題目是《書法家應(yīng)該是文化人》,我很贊成他的觀點,印象深刻;今天的講座就是借題發(fā)揮。昨天想加上兩個字,即《書法家應(yīng)該首先是文化人》,剛好來了新華社的學(xué)生,一看,咬文嚼字,說“會不會有人問:首先是文化人,以后呢?會是賣字人、演藝人、官家人”?于是,決定回歸原創(chuàng)題目,不易一字。

說書法是高雅藝術(shù),大家無有異議。把書法搞成粗劣裝修包裹下的“神馬道具”,例如用作名片炒作、裝點風(fēng)雅,或者晉階發(fā)財,甚至買字送錢,賣字洗錢等,肯定絕非大多數(shù)書法愛好者的初衷。將書法藝術(shù)提升到雅文化的高度來說些什么,并且進(jìn)一步“知行合一”,落實到位,這是視書法這門傳統(tǒng)藝術(shù)為國藝,給她以應(yīng)有的足夠的尊重和敬畏。這至少是熱愛書法的誠意善心所為,文化良知所為。

尊重,即高定位;敬畏,是因為書法是民族文字書寫的藝術(shù),她蘊(yùn)育著吾國文化至善至美的精粹和精神。面對五千年,必須高定位和敬畏。古人珍惜字紙,就是一種敬畏心態(tài);絲毫的褻瀆玷污,都應(yīng)該有罪過感。兒時背誦過的“幾案潔,筆硯正。墨磨偏,心不端。字不敬,心先病”,沒過時吧?

書法與文化,書法家與文化人,一個永遠(yuǎn)的話題。最早倡議成立書協(xié)時,中國文聯(lián)部分領(lǐng)導(dǎo)舉棋不定,認(rèn)為書法可由美協(xié)設(shè)置書法部代管,但是舒同先生堅持書法藝術(shù)是“國藝”,是獨立的傳統(tǒng)藝術(shù),他帶著大家鍥而不舍地努力,最終爭取到成立中國書法家協(xié)會的報批。何等不易,必須珍惜。有人低看書法,熱愛書法的人肯定反對;如果自己只會抄寫,不能豐厚積養(yǎng),又經(jīng)常張冠李戴,唐花宋開,甚至照單抄寫都出錯,或者書風(fēng)德品不正,與不良世風(fēng)相沆瀣,讓很多人感到書法越搞越浮躁淺薄,那就難免貶抑由人了。書法家確實有執(zhí)筆書寫的職能,然而定位有相當(dāng)?shù)奈幕叨龋⒎撬心軋?zhí)筆書寫者,皆可稱作書法家。那個高度,顯然是文化的高度,品位的高度,人格的高度。堅持并維護(hù)這個門檻,就是出于熱愛和尊重國藝的敬畏之心。

思考一個問題,為何古代直至近代,善書者比善畫者更能受到上尚的尊敬?難道僅僅是因為點線的慘淡經(jīng)營,手藝與藝道的不容易?逝之未遠(yuǎn)的一些近現(xiàn)代藝術(shù)大家,大都書畫兼擅,卻執(zhí)意堅持“書藝乃吾國藝道之本”,不會是出于心血來潮的偏愛吧?壬寅(1962)年國慶,李苦禪先生就對我和李燕等人說過“畫之上有書法,書法之上有文學(xué),文學(xué)之上有音樂。什么是書畫家的學(xué)問?這就是”。然而,面對當(dāng)前美術(shù)逐漸融會書法的現(xiàn)實,不知是書法的幸耶不幸?該不該避開熱鬧,冷靜地思考一些書法文化的回歸問題?

我認(rèn)為,強(qiáng)調(diào)書法藝術(shù)是獨立的藝術(shù)門類,有皇皇千秋書藝瑰寶、無數(shù)卓越大師和藝術(shù)家作證,還不夠。歷史是滔滔不絕的江海,沒有今天的支撐,就會斷流。不要比拼祖宗之余就動輒抱怨流行,無風(fēng)不起浪,藝術(shù)不怕流行,很多影響過藝術(shù)史的流派都崛起于青蘋之末。是江海,就得容許潮流滾滾,不拒細(xì)流。當(dāng)今書法不怕流行,那么怕什么?怕的是浮躁淺薄成了主流而且流之盛行,怕的是大浪淘沙,潮流過去后沒有為當(dāng)代書法史的積淀留下精金巨石。如果我們面對文化大發(fā)展大繁榮的大好時機(jī),不能夯實和豐厚傳統(tǒng)文化的博大基礎(chǔ),把書法搞得非常浮躁淺薄,那就很難說了。

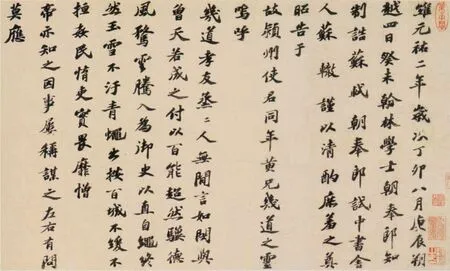

蘇軾《祭黃幾道文》(局部)

其實,毋庸諱言,貶抑書法家的微詞從未消停過;沒被人認(rèn)可大山,是因為我們還沒有真正矗立成大山。協(xié)會成立以后,社會上對書法家仍然頗有看法,例如認(rèn)為“書法是手藝,只要會抄寫,照抄無誤就是書法家”等。趙樸初、啟功和楚圖南等老前輩當(dāng)時就對北京書界很多中青年說過,“修行不到,棍棒夾道”,希望大家一定要堅持讀書修行,不要以抄錄詩詞為能事。這里所說的修行就是要夯實基礎(chǔ),厚積薄發(fā),而非單練手技。我最欣賞趙樸老說過的幾句話:“手藝是拐杖,學(xué)識是資糧。有杖行千步,無糧半步難”,“學(xué)養(yǎng)是人生旅途遠(yuǎn)行的必備資糧”,“被人看不起,不要先去糾正對方,看看是否應(yīng)該先糾正自己”等。這些話,至今聽來,亦是棒喝。

文化不是貼金,是日積月累醞釀之后的噴發(fā),所以德藝的修行,皆非時日之功。傳統(tǒng)藝鑒,首重德品,皆信奉“德成而上,藝成而下”(《小戴禮記》語)為藝鑒之則,故歐陽修曰“古之人皆能書,獨其人之賢者傳遂遠(yuǎn)……使(假令)顏公(顏真卿)書雖不佳,后世見之必寶也”;蘇軾曰“古之論書者,兼論其平生。茍非其人,雖工不貴也”。德品藝品之論,實則談的也是文化的高度品位問題。

修行,不可沒有志向志氣,故古人提倡“篤志”“尚志”。“志”可以具體化理解。我主張的藝者“三修”,換個角度看,也是“志”。三修,即修能——磨練技能;修學(xué)——文化涵養(yǎng);修德——美善人格。從事書畫藝術(shù),要靜養(yǎng)清修,耐得住寂寞,淡定地讀些書,做些該做的事。趙樸老喻之為“功成化蝶”,說的就是篤志而后功成的至臻境界。當(dāng)今藝壇,某些官銜藝爵確實頗有吸引力,加之文化市場繁榮下物質(zhì)實惠的誘惑,這時能夠沉下心來,各自修煉,最后能厚積薄發(fā),成就大家的,都是功成三修的篤志者。筆者曾寫過一首論書詩:“毫間積學(xué)俗能醫(yī),心養(yǎng)休嗟費日時。蓄力看如篙過險,出奇方解放船遲。”說的也是這個意思。

關(guān)于如何修煉自身文化修養(yǎng),我認(rèn)為,首先眼界定位要高,然后才談得上手從心妙。未聞有“眼低手高”而成就大師的;唯眼界高闊,腹充醞釀,才有可能期望手從心妙。這里所說的眼界,當(dāng)非矮子看戲,人云亦云,是站在自家的“青藏高原”上的有所作為。插段閑話:我曾組織北京書協(xié)主席團(tuán)成員去過帕米爾高原的幾個哨卡,一直到了最邊遠(yuǎn)的“西陲第一哨”。那里海拔約四千米,哨卡所在的山呈圜丘狀,官兵們幾年前在山上用白色石頭拼出一個很大的中國地圖,然后又用染紅的石頭擺了一個五星。戰(zhàn)士對我說:“林老師,那個紅五星就是北京,你們就在那里。”在場的人都感動非常。官兵們還說,“我們保衛(wèi)的祖國親人都在高原下面。你們來看,我們在這里站得高,看得遠(yuǎn)。再苦也沒啥說的”。我們受到的感動和教育,在此不必多言,但珠穆朗瑪峰對藝者而言,應(yīng)該大有啟發(fā)。它能成為“世界第一峰”,是因為它崛起于青藏高原,同樣的道理,如果我們的學(xué)識和修養(yǎng)沒有豐厚的積淀,最終能達(dá)到的高度,就像低洼谷地崛起的山丘,再高也極其有限。文化史上的大藝術(shù)家都擁有自家的“青藏高原”,有的甚至終生都在積淀這個“青藏高原”。書畫家的文化修養(yǎng)可否也可以看作是一種“高原積淀”呢?

“文化”的概念看似寬泛抽象,卻非高深莫測。當(dāng)年張大千作荷花,畫畢請教齊白石,齊白石添了幾條小青魚,然后主翁恭請畫題,張大千說題“荷塘秋雨”,齊白石認(rèn)為“太啰嗦了,既有荷花就不必言‘秋’言‘荷’,題‘雨塘’足矣”。后來一位京劇名票友將此事告訴了溥心畬,想聽聽他的評說。溥先生認(rèn)為畫面已出,雨塘、荷塘任由觀者去想,原題唯有“雨”字可取,不如題“聽雨”的好。這“聽”字何等精彩,一字之易,全畫點活,神情盡出。試想,荷花靜態(tài),魚兒動態(tài),動靜相生;“細(xì)雨魚兒出”,基于科學(xué)觀察,又奇趣生焉。靈活觀之,這就是文化。或許有人會說,不就是一幅畫嘛,題啥不行?能有講究,這就是書畫雅趣之所在,文化精蘊(yùn)之所在。題“雪中歸船”“千山青綠”“紅梅怒放”和“富貴牡丹”,非不可為;但是,這跟題“雪江歸棹”“千巖競翠”“梅韻天成”和“國色天香”,是一回事兒嗎?畫題雖小,涓滴映日,那也是題畫者腹中醞釀的噴發(fā)。蓄而不發(fā)未發(fā),可以;無處生有,飛來一峰,可能嗎?這就是我們在讀懂前賢大家詩書畫的精妙時,會心感悟,情不自禁要拍案叫絕的原因。佩服,乃至必須服膺的是文化的高度和品位。單練手技,沒有長期的學(xué)識積累,沒有歷史文化的熏陶,能達(dá)乎此嗎?遠(yuǎn)的不說,齊白石、傅抱石、林散之等,不僅閱書千卷,以學(xué)養(yǎng)為必備資糧,還要跋山涉水,收納湖山稿本,“眼中無有千千景,筆底難成一幅山”,這就是菜根譚,見得苦心慧心。所以毋庸置疑,不嚼文化的菜根,不得成大家氣候,正因為有歷朝歷代藝術(shù)家的無數(shù)高度和品位,才有了中華文化千秋積墊的高度和品位,那就是巍峨的民族文化的高原群峰。

文化,都有講究,講究深沉自有講究深沉的道理。渴了喝水,用瓢或手取水喝,胡亂澆灌一通,沒啥不可以。然而,這跟假座水心榭品茶,沏茶用什么茶品什么泉水,清客共處,面對雅玩奇石、異花芳草,目之所及,般般皆有千秋積淀,各自皆可成就一部學(xué)問;能一樣嗎?王世襄先生說“玩蟈蟈蛐蛐,俗不俗?玩到‘文化’這分上,那就化俗為雅了……”。

或謂當(dāng)今不用讀書,只要寫熟二三十首古詩,揣個詩本,幾年下來,當(dāng)個“著名書法家”,海撈名利不難。誠然,各人有各人的活法,但事實也很清楚:有那樣的書家,不等于九州書家都如此吧?其實,那只是自戀自樂,自我感覺良好;真正有識見的明眼專家,會那么看?來者視今,將如何品評?寫“唯有源頭活水來”“竹連新雨后”“千里鶯啼綠隱紅”“日淡荔枝三百顆”等,筆下誤字翩翩,至少說明書者連選寫的內(nèi)容都沒讀懂。不是抄錄,那是在干什么?這樣的書家,不管有多么光鮮的頭銜,你不會認(rèn)可他代表千秋書法史傳承發(fā)展至今的書藝最高水平吧?“修行不到,棍棒夾道”,是個硬道理。

再舉個例。寫《莊子·天運》名句“四時迭起,萬物循生……”,必須寫“迭”而非“疊”。“迭”,表示輪番意,例如“迭代”(更替)、“迭日”(更日)、“迭配”(更相搭配)等;自古而今,這字都這么寫,沒有繁簡之異。寫岑參的《破播仙凱歌》的“鳴笳疊鼓擁回軍”、柳永《望海潮》的“重湖疊巘清佳”,則不然。雖然手邊新出的唐詩宋詞書籍上都以“迭鼓”“迭巘”出之,但深知文史的人大都清楚,“迭”現(xiàn)在借作“疊”的簡化字,是屬于“拉郎配”,搭配十分勉強(qiáng)。因為古漢語“疊”(重重)跟“迭”(輪替),在文學(xué)本意上是絕對風(fēng)馬牛的。這就是說,同樣在寫“迭、疊”,正確與否,涵意如何,有文史學(xué)養(yǎng)的書法家皆心中了然。所以,啟功先生說的“文史不通,下筆空空”,絕非虛言。

下面想談四個方面的問題。

讀書是很多文化人畢其一生都要踐行的文化工程。現(xiàn)在京城各色講座漸多,所謂‘天天展覽,隔天講座’,火爆僅次于展覽。很多人愛聽‘如何創(chuàng)新如何沖刺’之類,卻冷淡‘讀書講座’。其實,說‘創(chuàng)新沖刺’,多半玄乎,‘二王蘇黃’肯定沒來京享受過高費培訓(xùn)。沒聽說鯉魚都得領(lǐng)受龍門班的熏陶吧?靜下心來,聽聽名副其實的學(xué)者的讀書講座,學(xué)點他們‘食桑吐絲’的活方法,反倒實在。一旦能得耳聰目明,必然有助于日后徑情直遂。

注重積淀

書畫家作為文化人需要具備哪些文化功呢?

簡單地說,是兩個基本功,即讀書功和學(xué)生功。啟功先生認(rèn)為,“書畫家除了必備的筆墨功夫以外,讀書功和學(xué)生功二者必不可少”。

所謂“讀書功”,顧名思義,就是指多讀書、重醞釀。書卷氣、文氣,來自修養(yǎng),而修養(yǎng)多來自讀書明理。黃山谷云:“學(xué)書須要胸中有道義,又廣之以圣哲之學(xué),書乃可貴。若其靈府無程,政使筆墨不減元常、逸少,只是俗人耳。”要達(dá)到書法的最高境界,不僅在于筆墨技巧嫻熟,還須胸存道義,腹有醞釀,才能立藝樹人,高格脫俗。

天下讀書人甚多,不等于都有“讀書功”。有的人讀了一輩子書,如蠶食桑葉,或食而不化,或食而無絲,都沒用,唯獨能化食為絲的,才算有讀書功。

清代袁枚有句話悟得精彩:“讀書如吃飯,善吃者長精神,不善吃者長痰瘤。”把讀書學(xué)習(xí)與生死關(guān)聯(lián),足見問題的重要程度。造詣和儲養(yǎng)非朝夕急就可成,這與是否靈悟善學(xué),有否名師親炙,是否有日積年久的修行等多種因素,固然都有關(guān)系,但又因人而異,不能搞絕對化,所以斷不能僅以文憑、門庭、時年等,率爾評鑒其功業(yè)水平的高低。

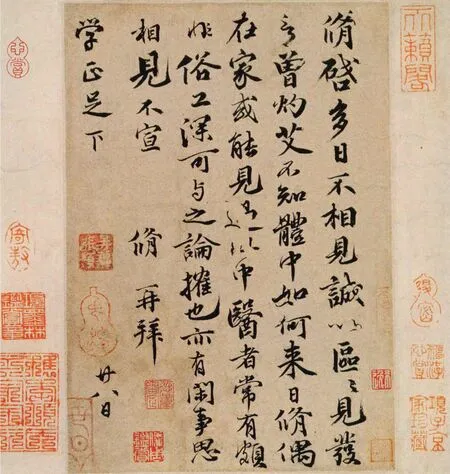

歐陽修尺牘

“不信蘇黃讀死書”。成功的書生功業(yè),讀書之外,閱歷(含實踐)、博覽、識見,俱不可少。書家讀書不夠,聞見不達(dá),見狹識偏,難免笑話紛迭。1986年夏,有人評日本書法家書“一絲不掛”條幅“有點莫名其妙,而且很不雅觀”。其實,不明其妙,未作雅觀的恰是評者自己。“一絲不掛”即“寸絲不掛”,見于《景德傳燈錄·南泉禪師與陸亙問答》,本佛家用語,意指通體透徹,已排除萬般物欲,不為俗塵情事所累。此為至上空靈的境界。宋代張孝祥《請龍牙長老疏》有“一絲不掛,無人無我無眾生;萬境皆融,能縱能奪能殺活”偈聯(lián),講得明白;豈是你想像的那般模樣?某書家為祝賀“三八”婦女節(jié),欣然錄唐詩一首:“萬里橋邊女校書,枇杷花下閉門居,掃眉才子知多少,管領(lǐng)春風(fēng)總不如。”因為這詩原本胡曾贈給才女薛濤的酬應(yīng)之作,薛濤是蜀中琵琶巷內(nèi)一位樂伎,在歷代的詩集編輯當(dāng)中,都將此詩歸入“贈妓類”,所以借來贊美當(dāng)代女書家,不甚妥當(dāng)。又為海峽兩岸書畫展書“海北書林盡貽子,江南風(fēng)雨未歸魂”,卻是近人挽聯(lián)。又書家寫“鐵肩擔(dān)道義;妙手著文章”(本明代楊繼盛語)為“李大釗聯(lián)”(河南美術(shù)出版社的《書家必攜》也誤為李大釗句),寫“恪勤在朝夕;懷抱觀古今”(本清人孫柳君集古樂府詩聯(lián))為“康有為聯(lián)”,寫“事能知足心長愜;人到無求品自高”(本清人紀(jì)曉嵐學(xué)師楊白崖書齋聯(lián)語)為“周恩來聯(lián)”“何紹基聯(lián)”等,皆傳誤書界為時甚久的書例。如果讀書有年,視野開拓,有些錯誤完全可以避免。筆前茍遇疑惑,善于翻檢核實的書法家,擇是弭非,辨別鹿馬,應(yīng)該不難。

啟功先生說的“學(xué)生功”,實則是個學(xué)會繼承的問題,即長期求教師長,或者以古今大師為師,勤苦自學(xué)。讀書如同面對師長,也是一種自學(xué)方式。當(dāng)學(xué)生,就必須真正謙虛觀察(看門道),恭敬求教(解疑惑、知其所以然),認(rèn)真思考(以便通會活用),有真付出才有真長進(jìn)。現(xiàn)在標(biāo)榜門庭較以前容易得多,而真正謙虛地師從某師某家,幾十年恭謹(jǐn)如一地學(xué)得真知精髓,也洵非易事。

未必掛杖大寺才會念經(jīng)。只要方法對路,自學(xué)、善從、多師都是方便途徑。孔子學(xué)無常師,才成其高大。齊白石雖有幾位文史界的學(xué)者型友人指點,但主要靠自學(xué),書畫篆刻之外還創(chuàng)作了那么多題畫詩,簡單嗎?據(jù)說任伯年初學(xué)畫時特別崇拜費丹旭(費小樓),臨摹過費的作品,后來費故世,他去費宅請教,想展示一下書畫水平,卻被費家人拒之門外。希望落空,棍棒夾道,打擊不小。他從此立下志愿,發(fā)誓要“富儲養(yǎng)、廣門庭”,即廣納博取,集眾家之長、立一家之業(yè),后來“功成化蝶”,最終成為滬上大家,身后留下三百余幅畫作,件件堪稱精品。天下有的事就是這樣,不能不在乎,亦不能太在乎,“門庭”即是一例。

“學(xué)生功”,一則要虛心求教師長,知其所以然所以不然,識其門道機(jī)巧,一則從師也忌盲從,應(yīng)該對老師所授進(jìn)行仔細(xì)思考,品味其中的深刻意蘊(yùn)和細(xì)膩風(fēng)光,才能方便融會貫通。學(xué)習(xí)的要點很多,例如剛才說到的,學(xué)會前人的思維方法,“食桑吐絲”的活方法,對善于找尋打開知識和技巧大門的鑰匙,都很重要。南宋朱熹去各書院講課時,經(jīng)常有一位老者帶著行李跟隨而至。一些后生笑謔他:“隨夫子書院穿梭,白發(fā)勞頓,和習(xí)何若(都學(xué)習(xí)什么啊)?”老者答:“讀書方法耳。”老者高明。聽課所得知識畢竟有限,學(xué)會讀書或思維的方法或可惠渥終身。這是善學(xué),關(guān)鍵所在。

善學(xué),必然務(wù)實。說得天花亂墜,沒用,得聽有無道理,能否適用。“操千曲而后曉聲,觀千劍而后識器”(劉勰語),作為古訓(xùn),值得細(xì)味。欲知其“曉聲識器”否,須辨識其是否有過“操千曲(創(chuàng)作實踐)”或“觀千劍(欣賞實踐)”的真本事真學(xué)識。擇師而從,是入門要路,必須慎重。不能只看官階藝爵和漫天炒作的繽紛泡沫,必須著實度量其真才實學(xué)。如果拜錯師門,燒香燒到“假大師”那里,非獨耽誤青春年華,一生有多少事可以重來?

舉個學(xué)詩的例子比較好理解。我幼時隨劉思祖先生學(xué)詩,他家境清貧,腹有詩書,可惜亂世無用,只能教教小孩子。那時不講什么科學(xué)教學(xué),但他教詩的方法很好。初二時,有次日課,他先講一通古詩,然后讓我將宋人的詞句“云破月來花弄影”,“翻轉(zhuǎn)言之”(詩學(xué)上稱“反客為主”)。初始不解,請教先生。他說“只能云來破月,月亮公公不能探頭出來看看云是如何‘破’的嗎?”于是,我翻改成兩句五言詩是“月出看云破(仄仄平平仄),影隨花舞稀(仄平平仄平)”,劉很高興,用紅筆改“看”為“窺”,說“振得此詩精神者唯此字”。此字的確點睛生動。見我服氣,知我會心,先生又出頭句曰“云去冰輪寂(仄平平仄)”,令寫“云去后事”。我接著作出次句“天清無所依(平平仄平)”,先生說“如何寫得月無骨氣?不如改為‘天清分外奇’”。然后由他轉(zhuǎn)柁,出第三句:“明朝如化雨(平平平仄仄)”,我接尾句:“潤土莫遲疑(仄仄仄平平)”。先生評說,“未必不佳,只是世間旱澇不均,云亦為難。不如公道為仁的好,改為‘潤土慰先期(仄仄仄平平)’吧”。學(xué)以致用,善教善學(xué)即是務(wù)實,學(xué)得活法,慧燭長明,必受益無盡。書畫的學(xué)習(xí),亦當(dāng)如此。說某幅佳劣,云山霧罩,玄妙得讓人犯暈,莫不如聽他道出何處佳劣,何以佳劣,說些筆法墨法章法意法上的門道,更便于實踐。人生能得嘉師高人指點,實乃三生有幸。當(dāng)年幸領(lǐng)沈尹默先生教誨的周慧珺等上海書家,那與眾不同的“筆底氣質(zhì)”,至今仍朗然可見。

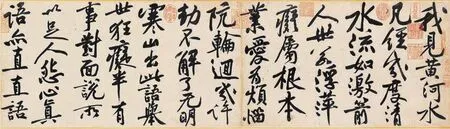

齊白石作品

將上述“二功”具體一點,又有“三功”。“字外功至少要有文字功、文學(xué)功、史地功”(沈從文語)。“文史不通,下筆空空”(啟功語)。“書畫家要有幾手絕活兒,起碼得會捏算干支紀(jì)歲,會撰聯(lián)語,會寫真情動人平仄無誤的詩詞,旁觀書畫會預(yù)有詩稿跋稿于衷(以便題畫題跋),會識解通假二百字吧?”(俞平伯語)。

文字功、文學(xué)功、史地功,孰先孰后,也沒有絕然劃分的界限。對書法家來說,三功之中,文字功應(yīng)該位居榜首。自稱書法家,先不說嚴(yán)肅吾中華民族文字有多么神圣的職責(zé),寫了幾十年,寫來寫去,老寫錯字,總是個異怪問題吧?其中,最常見的是讀書不求甚解,往往詞義沒弄清楚就信筆揮灑,當(dāng)然易生筆誤。當(dāng)年曾有書家為自愿赴西藏工作的大學(xué)生書李白《與史郎中飲聽黃鶴樓上吹笛》,因詩中有“一為遷客去長沙”,“遷”是被貶謫,而非遷移戶口,引起笑話,遭遇報刊議論。又某書家進(jìn)京展一行草作品書岑參詩,尾結(jié)“封侯應(yīng)不遠(yuǎn),燕頷豈徒然”,書成“封侯應(yīng)不遠(yuǎn),燕領(lǐng)豈徒然”,就是沒弄懂“燕頷”(見《后漢書·班超傳》,燕頷虎頸,此萬里侯相)的詞義。又首屆“蘭亭賽”獲獎?wù)咔鄭u現(xiàn)場書寫時,某位書寫李白《送友人》的尾句“蕭蕭班馬鳴”,原本正確,有個別評委和參賽者提出第三四字應(yīng)是“斑馬”,作者不服,遂有爭論,也是不解“班”(分開,別也)的詞義。當(dāng)年北大有學(xué)生將《左傳·襄公二十五年》“慶封如師,男女以班”,翻譯成了“慶封如當(dāng)老師,男女分班”,古漢語家王力先生講課至此,必讓同學(xué)記住這個笑話,也就順便記住了“班”字。

其實,一些細(xì)微處也常見書家的文史積養(yǎng)。例如書畫家常用的“跋”字,其本義是“足后”,一詞多義,常用“踏草而行”和“題詞文尾”二意,故有“草跋”“跋涉”“跋尾”“題跋”等。壬午(2002)年西安友人請題冊頁,首開即見京城某家題寫的“龍馬精神”四字,落款“揮汗跋之”;既無跋識,又據(jù)眾前,“跋之”何來?去年展覽會上有作者書“鐵肩擔(dān)道義;妙手著文章”為“李大釗聯(lián)”,已經(jīng)大誤,又在兩聯(lián)近百字邊款中題“今日草跋于后”,此處小誤有二。其一,因為“跋”本有“于后”意,故“于后”可刪;其二,“草跋”易生誤解,因為自古以來稱行走于草野曰“草跋”。邊款里的“今日草跋于后”,嚴(yán)格地說,應(yīng)該書作“今以草書跋之”。其它問題,例如錄老杜五律《詠竹》中二聯(lián)的“綠葉半含籜,新梢才出墻。雨洗娟娟凈,風(fēng)吹細(xì)細(xì)香”、李白古風(fēng)《行路難》的“乘風(fēng)破浪會有時,直掛云帆濟(jì)滄海”等落款稱“絕句”;書《人民解放軍占領(lǐng)南京》,應(yīng)書“毛澤東詩”或“革命領(lǐng)袖詩”,落款卻稱“革命先烈詩詞”;將非對仗句作對聯(lián)書寫,特別是改易前人聯(lián)語數(shù)字后稱“自撰”,結(jié)果不符聯(lián)律又內(nèi)容徑庭等,雖然每展四五,卻很有普遍性。

或謂書法評選評的是書藝,可以不究語文錯誤,恕難茍同。一則自斫門檻,等于自降文化水準(zhǔn);其二,如果書法不究,是否戲劇、繪畫、唱歌、影視等都可以“四褲全書”(見某紅火電視劇字幕)呢?

評選中,書“憑欄處,瀟瀟雨歇”(傳岳飛詞)、“掛席拾海月”(謝靈運詩)、“真珠簾箔掩蘭堂”(李白詩),見繁體字作品中書有“憑”“掛”“簾”等字,評委往往以“繁簡同幅”扣分,實則失當(dāng)。因為傳統(tǒng)本有“憑、憑”“掛、掛”“簾、簾”,今簡化字即借用這些古字而來。書者盡自抄寫,未必知曉,但評委應(yīng)該知道(例如《周書》中“憑玉幾”早有此字)。如果大家都從文字學(xué)、詩學(xué)等傳統(tǒng)文化的角度理解書法,恐怕就不會傳承到我們這一代,一不小心,就把書法搞得沒底氣了。如果有些本應(yīng)該書家熟知的常識性問題,圈外人通知而書家茫然,那就很沒面子了。文字的發(fā)展史與書法藝術(shù)史、文學(xué)史都血脈相關(guān),多看一些文字學(xué)和文學(xué)方面的書籍,粗略了解一下文字發(fā)展演變的歷史,深化文史功,會意旁通,也非至難至難,何況還會給人以“悅讀”的快感呢。

勤學(xué)敏思

要積淀“二功”,勤學(xué),自不必說,敏思直至觸類旁通,更為重要。只練手技,底蘊(yùn)空乏,搞單打一,不行;書城簇?fù)恚^眼不讀,或者讀而不思,合卷即忘,亦不可取。欲求事至功遂,須智慧通之,志力達(dá)之;此為古今中外成藝之大道。智慧通之,簡單地說,就是能否激活知、識、思、變等創(chuàng)造性思維的問題。

地球上的山水無不溝通,州界省界國界皆屬人為設(shè)置;在創(chuàng)造性思維那個高端層面上,文學(xué)藝術(shù)之間不存在絕然的門墻劃界,文學(xué)的造詣會有助于其它藝術(shù)的創(chuàng)造性思維活動。書家下筆非詩即文;文學(xué)功也是書法家必修的功課。能作簡單的對聯(lián)和詩詞,撰寫一些表情達(dá)意形象生動的散文、題跋、評語等,可以列入書法家的專業(yè)訓(xùn)練。訓(xùn)練的意義,不僅在書法家提高了文學(xué)修養(yǎng)和文學(xué)創(chuàng)作水平,也開拓和滋養(yǎng)了創(chuàng)造性思維的活力。文學(xué),一向被看作民族文化的人文乳液,受其浸潤激活的不僅是書畫、戲劇、影視等門類。這是一個較大的話題,之前發(fā)表過的幾篇拙文多有涉及,可資參酌,以后有機(jī)會再給大家“下回分解”。先插一段閑而不閑的話,請大家思考。

黃庭堅《寒山子龐居士詩》(局部)

問一個問題:禪與詩何干?“禪中有詩,詩中有禪”,究竟說的是什么意思?我認(rèn)為,這是詩與禪在創(chuàng)造性思維那個高端層面上的貫通和理解。強(qiáng)調(diào)書畫家豐厚學(xué)養(yǎng),與創(chuàng)造性思維攸關(guān)。例如老禪師問“何謂風(fēng)”,回答“空氣流動謂之風(fēng)”,肯定正確,但非詩非禪。有小僧回答“樓外絮紛紛”或“亭皋木葉落”,一言春風(fēng),一言秋風(fēng),未著“風(fēng)”字,卻得風(fēng)流。或謂“虎在山中行”(林中大王之風(fēng))、“缽空有物歸”(空靈之風(fēng)),也未著“風(fēng)”字,則愈見悟覺。如果老禪師又問:“何謂大中見小?”回答“西瓜瓤有籽”,不能說答錯,但拙在坐實。或答“廣宇茫茫飄桂子”“玉鑑瓊田三萬頃,著我扁舟一葉”,孤高清寂愈見,也愈見悟覺。機(jī)鋒應(yīng)對,通禪或是通詩又有何難?如果老禪師再問:“何謂小中見大?”回答“芥子比西瓜”。你認(rèn)可是實話,會認(rèn)可其禪風(fēng)詩味嗎?或答“一口吸盡西江水”“窗含西嶺千秋雪,門泊東吳萬里船”,你有什么感覺?反過來理解,詩人寫這些詩句,不正是創(chuàng)造性思維的積極活動嗎?在這個層面上,你對“禪”與“詩”,會沒有新的理解(悟覺)?不輕易說“禪”與“詩”無關(guān)的人,也不會斷言“文學(xué)只是書寫素材,書家沒必要去搞懂文學(xué)”云云。

一些書法家讀了不少年的詩詞經(jīng)典,仍然難以從事簡單的文學(xué)創(chuàng)作。碰到這樣的問題,首先需要檢查自己學(xué)習(xí)方法正確否和思維滯礙否,例如你多年的讀詩是務(wù)虛還是務(wù)實?有無真正意義上的創(chuàng)作活動實踐?有無文學(xué)創(chuàng)作實踐經(jīng)驗豐富的專家指點過?不學(xué)詩法,只是讀誦,終究難以上手。用朱熹的話說,那就是“只因未到那深處;若到得那深處,自然佛門洞開”。人可以很聰明(包括天賦和后天涵養(yǎng)),因為有時沒有做到,讓自己失去很多創(chuàng)造的機(jī)會。朦朧與開悟,或許僅差一步之遙。邁出這一步,即是頓悟。我列舉詩例,因為形象,也方便說明書法家的文學(xué)功。再重復(fù)一句話:地球上的山水無不溝通,州界省界國界皆屬人為設(shè)置;在創(chuàng)造性思維那個高端層面上,文學(xué)藝術(shù)之間不存在絕然的門墻劃界,文學(xué)的造詣會有助于其它藝術(shù)的創(chuàng)造性思維活動。信不信由你。

清代桐城派作家劉海峰說“天下可告人者唯法耳”,應(yīng)是古今學(xué)苑至理。以詩法觀之,讀出“兩個黃鸝鳴翠柳,一行白鷺上青天”,是老杜在寫兩個點、一條線,在用點線經(jīng)營詩境空間,這就是明眼,務(wù)實。如果能用這個點線經(jīng)營法去關(guān)照“白日依山盡,黃河入海流”,居然讀出“白日”是點的運動,由上而下,“黃河”是線的運動,由西往東,就有點小徹小悟了。如果還能借助“列錦法”,讀懂王維的“大漠(面)—孤煙(線)—直,長河(線)—落日(點)—圓”,是點線經(jīng)營法與雙字列錦加字法的巧妙結(jié)合,甚至還能動筆開辟自己的文學(xué)天地,則近乎大徹大悟了。金圣嘆說“天下妙思無限,故妙法亦無限”,反過來理解,“天下妙法無限,故妙思亦無限”。白紙青天,造化在手。通與不通,悟與不悟,全在作手靈慧。看三千字的鑒賞文章,不如點撥一個詩法實在,“誦經(jīng)千卷,莫如靈心一點”,所以,善學(xué)者的聰明,不過知曉應(yīng)該學(xué)習(xí)什么和如何去學(xué)罷了。

聽懂我講的這些簡單的常用詩法,如果碰巧你又很清楚自己的努力方向(是作滿足抄錄他人詩文,還是有志于成為詩書兼擅的書法藝術(shù)家),那么,應(yīng)該如何解讀經(jīng)典詩文,還用贅言嗎?這是帶有主觀能動性的一種自覺。激活人的創(chuàng)造性思維能力是多方面的綜合效應(yīng),當(dāng)然也包括文學(xué)的解讀和創(chuàng)作活動。

跟詩歌創(chuàng)作一樣,書畫創(chuàng)作也需要頓悟。其實,頓悟就是在平素豐厚積淀醞釀的基礎(chǔ)上的靈心一動。齊白石有幅荔枝圖,顆顆鮮紅,中有兩顆黑荔枝,觀者不以為異怪,反倒覺得黑果襯托紅果,愈加鮮亮真實。汪曾祺先生說,觀看展覽時正好李可染先生在場,可老說他有幸親見白石老人畫的這面冊頁,最有發(fā)言權(quán)。當(dāng)時作品已近完成,老人忽然拈筆濡墨,飛出了兩個黑荔枝,全畫遂生機(jī)活潑。意外之妙,如同清風(fēng)自來,偶然在必然之中。因文化大革命中有人曾拿黑荔枝畫批判過齊白石,我計劃主編《當(dāng)代書壇名家精品與技法》時,汪先生先寫了《論精品意識》一文,定要將齊白石畫“黑荔枝”事寫入,惜此書拖延至戊寅(1998)年夏出版時,汪先生已逝,我仍以此文為序,亦是銘記老前輩點撥教誨的苦心。

啟功作品

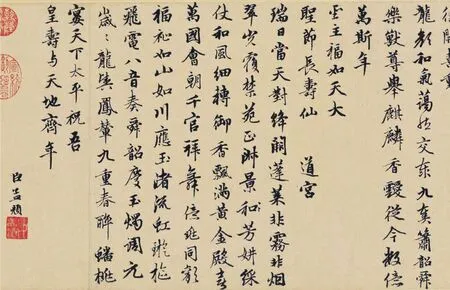

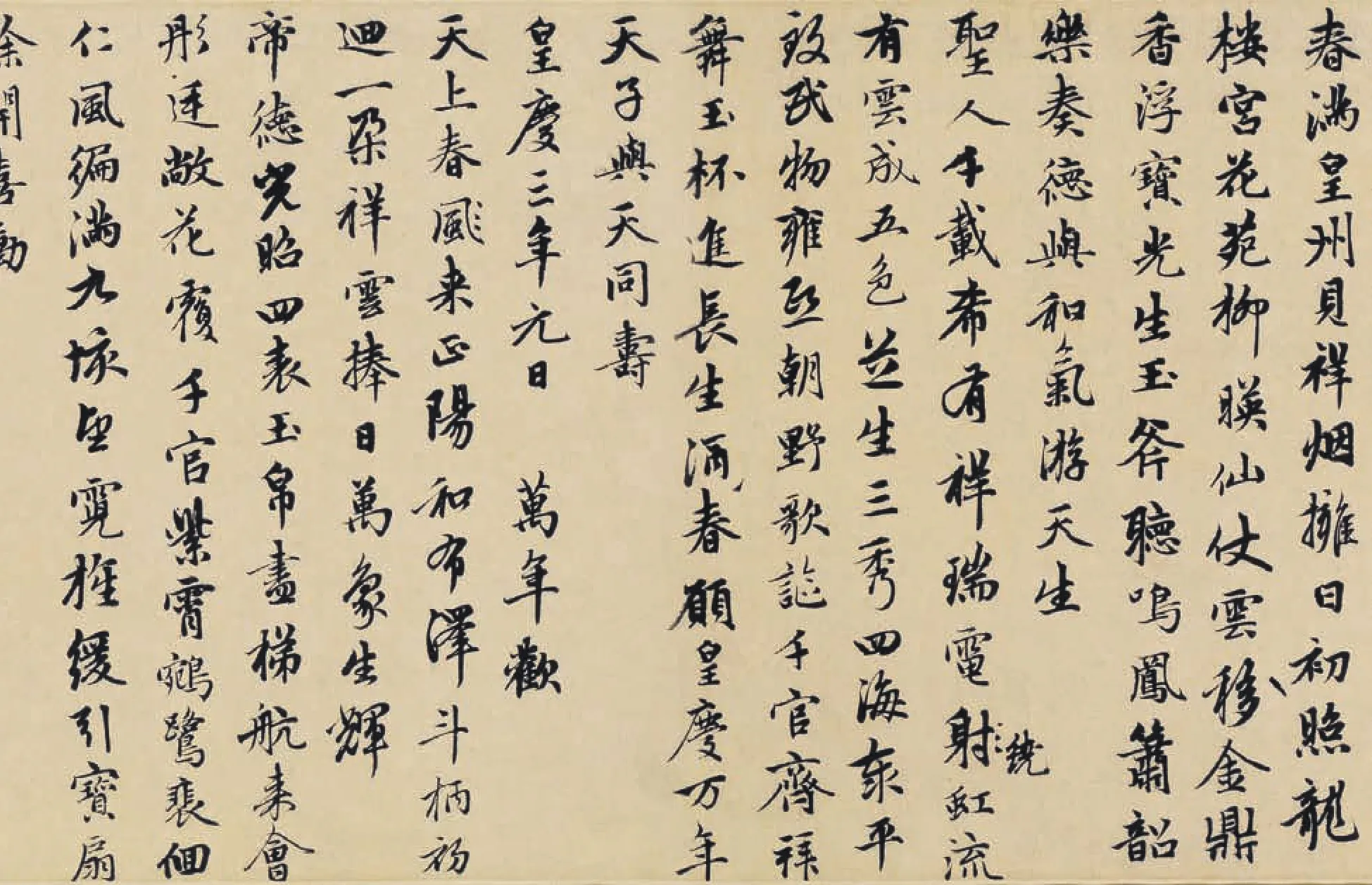

趙孟 《萬壽曲卷》(局部)

說一個書畫圈內(nèi)的“絕活兒”,跟頓悟多少有點關(guān)系,那就是以印補(bǔ)字救畫。以前,聽俞平伯先生講其先祖以印救字的事,覺得聰明在人,其實是在人之靈悟,而靈悟也未必都是蘇黃米蔡的專利。后來,我用這辦法救得陸儼少先生行書小橫幅一字,愈知說“書畫人是手藝人”,實乃定位太低,聰明有所不及也。橫幅乃文化大革命后期所書,上書毛澤東七律《和郭沫若同志》,尺幅不大,卻寫得矯健有力,回腸蕩氣。遺憾的是,此詩尾聯(lián)“今日歡呼孫大圣,只緣妖霧又重來”的“歡”字后,陸先生漏書“呼”字。收藏者托人來京訪我,想讓我以題跋文字補(bǔ)此遺憾,或者尋訪與陸先生筆跡仿佛者補(bǔ)加“呼”字。我說南昌傅周海是陸儼少弟子,書法與之仿佛,但已經(jīng)故世。況且在“歡”后或尾紙上補(bǔ)加說明文字,都會破壞整幅布局,望勿妄為,遂建議他們找篆刻家治一朱文小印,印語刻“呼之欲出”四字,鈐于“歡”字右下端。如此鈐入,權(quán)當(dāng)閑章,絲毫不影響整幅章法,日后若有人展觀此幅謂“‘呼’字漏書”,可答“呼之欲出”,或得意外之趣。來人又問“假如漏書的是‘孫’字,怎么辦”,我回答“如果依然以印補(bǔ)書的話,可刻一‘悟空’小印鈐于‘呼、大’二字間中線偏上偏右處。‘悟空’,既是菩提祖師賜予石猴的法號,詞義雙關(guān),也可以理解為‘空處可悟’”。又問“倘若漏書‘大’字呢?”答:“刻‘大而化之’最好。”因為《孟子·盡心下》有“充實而有光輝之謂大,大而化之之謂圣”。雙關(guān)借用,讀者一睹即解。又問“如果漏書‘圣’字呢?”答:“那也無妨。因為‘大而化之之謂圣’,‘大而化之’印語同樣可用。如果意偏戲謔,閑章不閑,還想以后繼續(xù)留著使用的話,就刻‘圣者不顯’。若以雙關(guān)方便,用‘絕圣’(本意絕頂聰明,可作‘無圣’解)也行。‘絕’字本有‘無’意。”演員救戲,是創(chuàng)造性思維的積極活動,書畫家案上即興作為既是靈心一動,天機(jī)成趣(偶然性),也是平素醞釀,用時手到擒來(必然性)的事。文化的講究,有內(nèi)涵,有底蘊(yùn),不是糊弄標(biāo)簽。水心榭的清茗必須慢品,唯知者心領(lǐng)神會。

陸維釗先生講過,四十歲以前只管讀書學(xué)習(xí),因為沒有先成佛后念經(jīng)的道理。書法家無論有多少頭銜多大名氣,一旦筆下出錯,就會貽笑大方。丟了書界的大面子,大家都不開心。當(dāng)然,有時判斷正誤公允否,也取決于評議者的文史修養(yǎng)等綜合水平,需要具體問題具體分析。例如,中唐以前沒有“茶”字,寫作“荼”。有次應(yīng)邀參加評選,江蘇一件行書作品中書有“飲新荼”。有人認(rèn)為“‘飲茶’豈得‘飲荼’?”堅持拿下。這里,認(rèn)為“荼”是錯別字,未免主觀臆斷。我當(dāng)時提出建議,首先依據(jù)那首詩創(chuàng)作的時代,辨別正誤;現(xiàn)場沒有工具書,斷不了詩作者時代的話,還可以針對押韻情況具體分析。因為詩押的是虞愚韻,“倚石飲新荼”句尾寫“荼”,不能算錯。如果此詩押的是佳麻韻,例如“松間坐啜茶”之類,茶字押尾,書者寫成了“荼”,那就是筆誤。我們不能等背會唐詩三百首后再裁斷正誤,但借助平素的學(xué)養(yǎng)進(jìn)行判斷或分析,還是可以的。

傅山《草書七言絕句立軸》

“貼”“帖”二字,是在第四屆國展上出現(xiàn)過的老問題。當(dāng)時陜西有幅小楷書寫的《木蘭辭》,水平很高,但是他把詩中“對鏡貼花黃”的“貼”,寫成了字帖的“帖”,有評委認(rèn)為寫錯,當(dāng)即取下。我認(rèn)為這樣寫沒錯,因為《木蘭辭》所有的版本都用“帖”,“帖”可通“貼”。很遺憾,人微言輕,沒有采納拙見。前幾年,河南中青年在北京中華世紀(jì)壇搞展覽,信陽劉紹典一幅集唐詩詩聯(lián)的作品,上聯(lián)書有“妥帖”,引起觀者爭論。研討會上,我結(jié)合四屆國展的“對鏡帖花黃”,再次講了識別通假字的重要性。如果沒有人告訴陜西那位作者,他年年都百倍認(rèn)真地書寫“對鏡帖花黃”,結(jié)果年年參展落選,又不知道是“帖”字惹的禍,不是很冤嗎?逢著書寫《管子》的“政令不善,墨墨若夜”,《莊子》的“至道之極,昏昏墨墨”,大家尚可模糊理解。有次評選逢著書寫《史記·魏其武安侯列傳》的“墨墨不得志”,《漢書》的“墨墨不得意”,爭論之后,評委以“默默”的筆誤給“處決”了,確實有失公允。殊不知“墨墨”即是“默默”,通假至今。那么,是繼續(xù)“默默”,還是公開說明“墨墨”好呢?評選場外,總有人喜歡議論評委的爭論,其實,場內(nèi)有爭論比沒有爭論好。如果正確意見獲得大家認(rèn)可,是進(jìn)步,是好事,不必緊張。首先申明,每參加一次評選,我都大有收獲提高。因為我教授古典文學(xué),可能多翻讀了幾本書,但不深不透之處甚多,通過學(xué)習(xí),才有新的進(jìn)步。沒有“欲窮千里目”的決心和付出,誰都不可能“更上一層樓”。我們面對的是五千年的復(fù)雜的中國文化史,這是一門大學(xué)問,所以包括我在內(nèi),永遠(yuǎn)都得做學(xué)生,大家一定要不斷地學(xué)習(xí)和提高,才能把書法評選真正做得公平公正。評選之爭,是否也與“三功”有關(guān)呢?

博學(xué)廣儲

古今文化的全部知識,皆天下公器。“學(xué)不能至,心向往之”。對書法家而言,筆墨功夫不能少,儲學(xué)功夫更不可慢怠。清人董棨《養(yǎng)素居畫學(xué)鉤深》說:“筆無轉(zhuǎn)動曰筆窮,眼不擴(kuò)充曰眼窮,耳聞淺近曰耳窮,腹無醞釀曰腹窮。以是四窮,心無專主,手無把握,焉能入門?”此語,不止針對畫事,用于書法,亦是同理。書法家未必都成學(xué)者,但不可以沒有學(xué)者的務(wù)實精神和勞苦耕耘。俞平伯先生上述“書畫家要有幾手絕活兒”的話,實是書畫家的博學(xué)廣儲問題。

河南孟州曾盛請京城某“大師”為韓愈祠題寫祠名,祠匾堂堂懸置門楣要位,識者大驚。陜西師范大學(xué)古典文學(xué)教授霍松林見之,怒不可遏,道“韓愈逝后,謚號‘文公’,千秋不易。怎么到今日此人筆下寫成‘韓荊公’了?‘荊公’姓王,在宋,不在唐!必須撤下!”霍老惟恐“口頭撤議”上達(dá)拖諉,寫了書面意見,并致函沈鵬主席,建議書家多多讀書,否則“有愧書法”。我當(dāng)年肅然恭讀過此信復(fù)印件,對霍老的深情無忌,肺腑語切,感動之至。對京城另一位著名文史教授的“眉批”(書法界的“大師”何以無知至此,何以為人學(xué)師,何以……),頗感震撼。看來,不管你能忽悠多大名氣腔調(diào),腹無醞釀,儲學(xué)功夫不到,識者明鑒,就難免“棍棒夾道”。對事不對人,愿大家記住這個教訓(xùn)。

關(guān)于史地知識方面,作為書法家掌握二百多個常用的通假字外,還需要學(xué)會掐指快速計算干支紀(jì)年。五千年的中國歷史,說出干支、朝代,就應(yīng)該推算出來時年。這樣不但在落款年代時不容易出錯,也有利于書畫理論、人物本事等方面的研究。例如龔自珍(1792—1841)的《己亥詩抄》結(jié)集于1839年,某書家寫龔自珍己亥數(shù)詩,落款書“乙亥雜詩”,這就異怪了。逢“乙”必五,成了光緒元年(1875)年。此時,龔已故世34年,這不添亂嗎?又清代畫家華嵒(1682—1756)的一幅《萬壑松風(fēng)圖》,畫上題款分明寫作“乙卯”(1735),某出版物上釋文為“己卯”(1759),也同屬“畫出身后”的牛頭不對馬嘴。

書畫家落款的干支紀(jì)年常見書誤,將“辛巳”“丙戌”“己卯”,寫成“辛己”“丙戍”“已卯”,下筆皆太隨意。最簡單的,例如寫甲乙丙丁的“乙”字,多不規(guī)正。正確書寫應(yīng)該是平頭起、鼓肚、翹尾巴,這時它讀“以”音。如果寫成昂首或俯探,加上鼓肚、翹尾巴,那它就不是“乙”了,而應(yīng)該讀“鴉”音,《康熙字典》或《詞源》《詞海》里釋之為“玄鳥也”。于是,因為書法家的粗心,從“乙丑(1985)”,經(jīng)“乙亥(1995)”,到“乙酉(2005)”,大量作品的“乙”都寫作“乙(鴉)”,讓玄鳥處處翻飛。就算是雞毛蒜皮,為何不能筆下留意?總不至于寫了兩千多年的“乙”,到今天忽地都幻化成“鴉”了吧?漢字書寫的規(guī)范是有社會約定俗成性的,任意自造,搞亂文字,并不顯高明。

其次,季語的書寫與釋讀也須符合傳統(tǒng),規(guī)范化。例如作品款書“仲夏七月”“秋暮十月”等都讓人莫名,因為事實上只有“仲夏五月”“季秋九月”等。將公歷月份與農(nóng)歷混淆的錯誤,最為常見。與其混淆,不如簡單化處理的好。在臺灣見大陸名家一幅行書作品,款書有“癸酉孟秋上元”,很費解。癸酉,一算,當(dāng)1994年。“上元”即正月十五;元宵節(jié)如何延得至“孟秋七月”?估計原本想寫“癸酉孟秋上浣”(上浣,即上旬),下筆輕脫,遂出此錯誤

此外,文人的字號用法也需要熟悉。古人取字號大約有十二種途徑,例如荊浩,字浩然,用添字法;張衡,字平子,又席鑒,字玉照,用釋解法;鄭樵,字漁仲,用換言法等。其中順意和反向取字是其中較為常用的兩種。岳飛字鵬舉,文天祥單字瑞,都取順意。朱熹,“熹”字意為明亮,反向取字,用“晦”,明暗對舉之意也;趙孟 的“ ”同“俯”,取字“子昂”,一俯一昂,典型的反向取字,大有中庸協(xié)和之意。2004年上海一個拍賣會上,有幅《鳳鳴圖》落款人“和庭”,要上拍,當(dāng)然得先把作者搞清楚。乍一看,不知道何人所作,于是猜測是否屬于順意取字。那么,“和庭”大約是根據(jù)“蘭庭祥和”一詞交叉取字(順意加錯綜法)而來,其作者應(yīng)為郭蘭祥,這幅畫當(dāng)時以1.3萬元成交。知道表字知識,一則開闊眼界,側(cè)面了解吾國文人對文字形義特殊的文化解讀和活用,借此了解書畫家的志向、趣味、喜惡、習(xí)尚等;一則翻檢古籍、審鑒字畫印章,自有諸多方便。此類事例太多,不一一舉。東鄰之日韓,書家文人至今仍保留字號習(xí)慣,如此守望古雅,料也不盡是沿古成習(xí)所致。

文史知識范圍比較廣泛,不限表字、干支紀(jì)歲,甚至深及文字的避諱和書家的詩文創(chuàng)作,遠(yuǎn)及名家書寫習(xí)慣及其生涯本事等都概屬此類。例如齊白石出生于1863年(癸亥)農(nóng)歷11曰22日生,生肖豬。“齊”字繁寫,左上有“刀”。齊白石最信易數(shù)析字,當(dāng)然忌諱姓氏“字上架刀”,所以落款的“齊”字從不寫“刀”;每逢此字,則“以缺點之‘夕’取代”,或者一筆草書帶過,類似阿拉伯?dāng)?shù)字的“7”。凡字畫落款“齊”字書有“刀”者,大可質(zhì)疑贗作。你認(rèn)為迷信,可以不信,但齊白石信。要解讀齊白石,就必須理解這個客觀存在。起碼得知道湘籍的曾國藩、左宗棠、毛澤東、齊白石、周谷城等大家對姓氏文化隱蔽而深沉的一些思考吧?

石濤作品

上舉諸例都不過小例,小到“半粟一漚”的程度,但它們是中國文化瀚海的“半粟一漚”。瀚海行舟的大藝術(shù)家無不朝餐夕飲過這些“半粟一漚”而成就偉大的。“學(xué)無止境”“一物不知,儒者之恥”“學(xué)不能至,心向往之”等古訓(xùn),啟發(fā)激勵過前賢,對今之藝者,不信會水潑不進(jìn)。

最后想說的是,書法家在文史范圍的知識面盡可能寬博,譬如還可以適當(dāng)了解一些關(guān)于瓦當(dāng)或古錢幣的基本知識。

你可以對瓦當(dāng)不感興趣,但作為書法家,因不辨瓦當(dāng)文字,經(jīng)常將印有瓦當(dāng)文字圖案的對聯(lián)紙使用顛倒了,難免讓人對書法家小瞧三分。這時,即使說是“在聯(lián)合國展出過”,“在海外刮過書法旋風(fēng)”,恐怕也難獲得諒解,何況海外亦不乏熟知中華文化的明白人。學(xué)習(xí)時,首先需要辨識瓦當(dāng)文字,俗文字也自有書寫特色;其次,應(yīng)該掌握瓦當(dāng)文字最常見的六種排列形式等,以便正確解讀瓦當(dāng)。

另外,很可能你對收藏古錢幣沒有興趣,但有人取出一二請教幣上的文字,你是書法家,只道無可奉告,大約無法交待,所以作為書法家,還需要了解一些識讀古錢幣的基礎(chǔ)知識及其簡便方法(包括識別各種書體的文字以及文字排列的識讀順序)。

古錢幣中,以宋幣為多,若以宋幣為例,書寫有篆隸楷行草,各體兼?zhèn)洹R话闱闆r下,北宋年號幣或篆楷或隸草,二體兼書,俗稱“對(子)錢”。北宋淳化至道(990—997)年間始作楷行草三體;不到百年,至熙寧元豐(1068—1085)年間,不但五體通書,而且非采書法名家手筆不可。皇帝大筆一揮,就是“御書錢”,例如“崇寧通寶”及“大觀通寶”都是宋徽宗的手筆。當(dāng)然,恭請書法名家書幣,非北宋始,例如鑄于南唐的“開元通寶”的篆書是由吏部尚書徐鉉所寫。北宋此風(fēng)漸盛的原因,跟當(dāng)時的市場經(jīng)濟(jì)和城市文化長足發(fā)展的背景相關(guān),可以想像得出書畫繁榮的大致情況。這跟五代十國的兵燹亂世時期,以鐵、錫、鉛、銅等作主料的各色粗制錢幣,甚至還有泥質(zhì)的陶幣,其榮悴興衰之滄桑感迥然不同。遼代的經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較落后,天贊元年(922)鑄造“天贊通寶”至北宋晚期方近二百年,鑄造年號錢二十種,都劣質(zhì)粗造,遠(yuǎn)不及唐宋,皆經(jīng)濟(jì)文化使然也。見著劣質(zhì)錢幣,參考其它因素,判斷時期,大都沒有出入。

有關(guān)錢幣的知識極多,書法家未必盡知,但觀其成色、制造工藝,識其年號,估摸制幣何時何代,解讀幣上篆文,說出著名書寫者為何時何人;不會讀“至和通寶”(應(yīng)該用對讀法,即按先上下,后右左的順序)為“至通和寶”,也不會讀“至和元寶”(應(yīng)該用順向旋讀法,即按先上右,后下左的順序)為“至元和寶”等,至少不會南轅北轍。否則,都是遺憾。

弘揚(yáng)“三氣”

啟功先生早就說過:“要想搞好協(xié)會工作,須提倡‘文氣、正氣’,才能創(chuàng)作出‘大氣’的作品……”這話至今猶在耳邊。文氣,就是多讀書,豐厚學(xué)養(yǎng);正氣,就是持正驅(qū)邪,為書界蔚然一個有利于繁榮發(fā)展的良好氛圍。炫權(quán)、炫富、炫媚,海吹造泡、槍手代筆、捆綁利私等,統(tǒng)屬書壇邪氣。真正的大師,靠“呼喚”是出不來的。只有張揚(yáng)文氣正氣,方有可能出脫真正的藝術(shù)大師,創(chuàng)作出真正不負(fù)時代的大氣的鴻篇杰構(gòu)。如果讓偽鈔劣幣通吃,則無正氣可言,亦無大氣可言。當(dāng)今幸逢清明盛世,文化幸逢大發(fā)展大繁榮的時期,凡是有利于樹正氣、樹新風(fēng)的實話真話,完全可以暢所欲言。陳毅元帥說過,“敢言是君子”,我奉信不疑。

“美言無益”“言行無不關(guān)仁義”,個中道理,毋庸贅言。現(xiàn)在社會上有一種不良風(fēng)氣,都愿意說好聽的話,看出問題或錯誤,一概緘口無語,沒有批評的膽量。從傳統(tǒng)的道德觀看,譬如按趙樸老的說法,見錯不糾,應(yīng)屬“不報友人恩”。如果對方聽了逆耳之言后耿耿于懷,沒有接受批評的雅量,也屬于不報友人恩。“沒膽量”遭遇“沒雅量”,這是當(dāng)今藝術(shù)批評陷入困境的一個重要原因。現(xiàn)在舉辦個人書法展,都時興搭配一個研討會。研討什么?研討應(yīng)該有學(xué)術(shù)主題。掛那么幾十件作品,隨意漫侃恭維一番后就移席美餐的,最好不要戴“書法藝術(shù)研討會”之類的大帽子。讓海內(nèi)外學(xué)術(shù)界看我們的“藝術(shù)研討”原來如此這般,多沒意思。如果真想聆聽教誨,冠名“研討會”亦非不可;不管研討什么,至少確立個學(xué)術(shù)主題,而且參與者還須有敢說真話的膽量和聆聽批評的雅量。歡迎實話實說,開展正常的藝術(shù)批評,就是弘揚(yáng)正氣。搞書畫的有藝術(shù)主見,固然好,但不要頑守痼疾,拒絕批評,或許這些刺耳錐心的批評擊中要害,正是今后鷂子翻身的推動力。若非勢力超過實力的人,藝術(shù)上的飛躍通常沒有意外的奇跡。過關(guān)斬將的英雄好漢,都是靠硬功夫磨練沖刺出來的。一聽批評,就光火,可能會讓自己失去很多可貴的機(jī)會。如果連批評的些許風(fēng)雨都接受不了,遑論弘揚(yáng)正氣?又如何在藝術(shù)界圖謀更大作為?

有句老話,叫“聞過則喜”,有人指責(zé)書法家書寫有誤,要心存感激。現(xiàn)在,拒絕批評,甚至到了拒絕建議的地步,護(hù)短如此,如何進(jìn)步?因為藝術(shù)批評關(guān)乎文風(fēng)書風(fēng),統(tǒng)屬文化范疇,原意借此多說幾句。幾年前在國慶展上見某著名書家的一副行書聯(lián)“滿室圖書真至樂;持身恭儉是良謨”,覺著內(nèi)容不宜。因為此聯(lián)為遜帝溥儀的座右銘,原由溥儀師傅朱益藩所書,是紫禁城休順堂的名聯(lián)名物;既然內(nèi)容已經(jīng)具備特定性,縱款書署明“前人勵志聯(lián)”,終歸不妥。恰作者在場,我略述此聯(lián)聯(lián)語的背景,建議找故宮核實一下,結(jié)果作者說“核實什么?我是照書抄的。您不說,誰知道啊?”我遂無言。聽說胡適當(dāng)年奉勸某些國人不要用茶碗喝咖啡,挨過國罵,他自嘲為“冰蠶語熱”。看來,文化上難以溝通,有時恐怕還不能簡單歸結(jié)為“沒雅量”和“話不投機(jī)”。

還有一種流行說法是“大師筆下無錯誤”。錯誤就是錯誤,應(yīng)該不管在誰的筆下。有兩位在京城進(jìn)修書法的學(xué)生一邊抱怨時間不夠用,一邊四處應(yīng)酬(包括布展開幕捧場、老師別墅裝修等),費力耗時,還要自貼車費,真苦不堪言。我勸他們,與其參加那些把胡亂涂抹奉為“銳意創(chuàng)新”的假意捧場,不如貓在小租屋多讀些書。我理解年輕人在當(dāng)今書畫圈內(nèi)撲騰的無奈。但是,善待了浮躁虛假,誰來善待書法?留待后人?無奈的弱者除外,如果愣要把潰瘍說成桃李,不是別有用心,就是心理有病。有些事關(guān)學(xué)術(shù)正誤、原則是非的話,必須要有人站出來持理直言、仗義執(zhí)言。起碼得講點科學(xué)吧?如果因為出于維護(hù)個人利益或者怯弱的緣故,故意沉默假寐,結(jié)果或隨風(fēng)鼓噪,姑息貽害,或在沉默中互相銷蝕,必會為世風(fēng)書風(fēng)留下無法彌補(bǔ)的遺憾。因為遺憾與責(zé)任相系,回避就是“避責(zé)全私”,無異于盲眼盲口盲心。孔子寓教思想以“文、行、忠、信”為文化核心,說書法文化人,語涉書壇風(fēng)氣,不算離題吧?

總之,書法是國藝,是一門需要付出畢生心血去慘淡經(jīng)營的學(xué)問。書法藝術(shù)之成,是文化煉獄,不像有些人想的那么簡單。相信古今文化史上的藝術(shù)大師皆民族文化高原矗立的巨峰,那么,請大家記住:書法功課是終生都做不完的文化修業(yè)。如果巨峰難及,那么,一生尋覓和辛苦之后,至少要找到自己心目中的香格里拉。

三個小時講文化大題,勉力而為。老婦絮談,苦口婆心,謹(jǐn)供參考,愿乞教正。