比利時,隱藏在啤酒泡沫下

田野

啤酒里的這個國家,滋味豐富。

直到坐在從巴黎北站開往布魯塞爾的“歐洲之星”快車上,我還在努力地打撈記憶中與比利時有關的一切。火車還沒有駛出大巴黎,我的“內存”搜索已經完成:好像巧克力挺不錯;有個撒尿小孩兒;布魯日古城據說很漂亮;對了,還有丁丁和藍精靈,雖然小時候一直以為他們都是法國的;再就是曾經長時間選不出政府。除此之外,我對這個像三明治中的生菜葉一樣被夾在法國、德國、荷蘭和盧森堡之間的西歐國家幾乎沒什么了解。

在我的諸多旅行中,這次比利時之行罕見地沒有預設任何目標。如果不是我的大學同屋在布魯塞爾常住的話,可能要等到多年之后比利時才會出現在我的行程單上。實際上,就連它在非洲曾經的殖民地——剛果共和國,都比它更能激起我出行的沖動。

到了布魯塞爾,同學把我接到他家里。多少年的兄弟了,他自然知道我的喜好,也不問我想喝點兒什么,徑直從冰箱里拎出不同種類的幾瓶啤酒,“喝吧,都是比利時的”。Chimay、Duvel、Westmalle、Orval,幾瓶口感和酒精度各異的啤酒下肚,酒氣和帶著甜香的回甘回旋在口鼻之間。我忽然有了一種無可名狀的預感,或許,在啤酒杯中潔白細膩的泡沫下面,我將發現一個充滿了驚喜的比利時!

一、比利時酒吧:直白的啤酒

來比利時之前,我一直認為德國啤酒應該是全世界最好的啤酒。可在布魯塞爾老城的酒吧中混跡幾晚之后,這個想法完全被各種比利時啤酒沖淡了。1516年巴伐利亞公爵威爾海姆四世頒布的《純凈酒令》使德國啤酒的品質純粹,卻也讓它的口味變得相對單一,不如種類繁多的比利時啤酒這樣能夠滿足酒徒對啤酒的諸多想象。

誰也說不清楚啤酒是什么時候在比利時出現的。比利時北部是弗蘭德斯地區,這里的居民使用的弗萊芒語,是荷蘭語的一種方言;而南部的瓦隆地區說法語。他們都各自聲稱擁有更古老的啤酒釀造傳統。由于歐洲地緣政治博弈,這兩個地區在1831年被捏合成為一個獨立國家。

為了淡化雙方的分歧,當時的開國先賢們煞費苦心地選擇了Belgium這個國名。這個詞來自曾經在羅馬時代抗擊愷撒侵略的本地凱爾特人部落belgae。據說凱爾特人是從小亞細亞遷入歐洲的古老民族,而他們給歐洲帶來的最大禮物,就是啤酒。這么算來,比利時和啤酒的淵源真是難分難舍。

在古代,比利時境內多低地沼澤,水質酸澀不堪入口。于是,啤酒代替了水成為當時人們的首選飲料。甚至在比利時皇家美術館收藏的弗蘭德斯風情畫中,也可以看到人們在四旬節或婚禮上聚眾暢飲啤酒的混亂場面。

當年露天的啤酒攤已經變成了遍布布魯塞爾老城的酒吧,在那里依然能感受到古代啤酒聚會的豪爽和喧鬧。比利時的很多酒吧都是由啤酒生產商冠名直營的,Delirium酒吧也不例外。它的Logo是一頭非常可愛的小粉象,可它的名字卻嚇了我一跳。Delirium的意思是“因酒精中毒引起的震顫性譫妄”。要是換在其他地方,這家酒吧恐怕是沒人敢來了,可這里從白天到晚上都門庭若市。無論是布魯塞爾本地人還是外國游客都喜歡到這里喝上幾杯,因為Delirium酒吧號稱是世界上供應啤酒種類最多的酒吧,這個紀錄已經得到了吉尼斯認證。

酒吧在一座老房子的地下室里,墻上掛滿了比利時和世界各國啤酒的海報與標牌。酒客們用各種語言交談著,彼此推薦著自己熟悉的啤酒。砰砰的開瓶聲此起彼伏,房間里洋溢著麥香和啤酒花的味道,讓人馬上就有了喝一杯的沖動。

雖然啤酒種類繁多,我還是決定選一款這里的看店啤酒Delirium。沒想到酒保卻抱歉地說:“對不起,現在沒有杯子,您需要等上幾分鐘。”我詫異地指著壁柜里琳瑯滿目的玻璃酒杯問道:“這不都是空杯子嗎?”他笑著答道:“每一種比利時啤酒都配有一款獨特的杯子,只有用它才能喝出正宗的味道。我們酒吧有規定,什么杯子盛什么酒,絕不能含糊。”這可把我聽愣了,沒想到比利時人對啤酒講究到了這個地步!

為了證實酒保的解釋,我馬上打開酒單,重新選了一款叫“kwak”的啤酒,這個名字讀起來很像物理學中的“夸克”。不一會兒,我的“夸克”來了。深紅色的啤酒裝在一個像大號燒杯的玻璃杯中,看起來更像是剛從化學實驗室端出來的高錳酸鉀溶液。由于底部是圓的,酒杯甚至沒法放在桌面上,必須卡在一個木制燒杯架子上。我又點了幾種啤酒,它們果然配著各種形制不同的啤酒杯,精致得像是特別定制的奢侈品。啤酒的味道不錯,但更有味道的是比利時人對啤酒的執著和虔敬。

刻薄的法國人常常拿質樸的比利時人開涮。在他們的笑話里,比利時人總擺脫不了死心眼兒的鄉下表兄的形象。比如,一個比利時人騎在另一個比利時人的脖子上去換天花板上的燈泡,當需要把燈泡擰下來的時候,上面的人就會對下面的人說:“現在你可以轉了。”

比利時人的死心眼兒在啤酒上反映得分外明顯。離開了“因酒精中毒引起的震顫性譫妄”酒吧,我專門拜訪了歌劇院附近的一家百年酒吧“A la mort subite”,它的名字比上一個更加兇猛和直截了當,意思是“速死”,我簡直對比利時人的直白佩服得五體投地!

因為靠近歌劇院,從100多年前開始,“速死”酒吧就是布魯塞爾文藝圈的一個據點。酒吧里的水銀鏡子上印著幾十年不變的菜譜,墻壁上的黑白照片、新藝術風格的招貼畫和笨重的木制衣帽架都泛著濃郁的20世紀初的氣息。鬢發蒼蒼卻梳理得一絲不亂的老侍者會給你一張餐單和一張啤酒單,其中主推的當然是自家的“速死”牌啤酒。

我點了款“速死”的fond gueuze,這是比利時特有的一類啤酒,又點了份蒸青口貝。沒想到老侍者卻建議我換一種搭配。他說:“在比利時,啤酒有著和葡萄酒一樣的地位,吃不同的食物要配不同的啤酒才能相得益彰。比如,喝Duvel要配帕爾瑪干酪,Orval一般配魚,而蒸青口貝的最佳搭配是白啤,而您點的這種gueuze啤酒呈琥珀色,有蜜和綠葉的氣息,口感酸,豐滿而油稠,回甘偏干而有銳度,可以代替雪利酒和白葡萄酒來開胃。”我當然不會拒絕他的好心提醒,心中暗想:“比利時人對啤酒傳統的珍視和堅持確實讓人心折,一定要多喝上幾杯向他們致敬!”

二、弗蘭德斯:魔鬼的套餐

比利時北部的弗蘭德斯地區曾經是比利時、乃至全歐洲最富有的地區。西班牙國王卡洛斯一世出生在這里。在繼承了神圣羅馬帝國的皇冠之后,他的統治地區包括了幾乎半個歐洲和整個美洲。而他所信任的財政顧問和稅務官都是弗萊芒人。弗蘭德斯控制了當時新舊世界間的大部分貿易,半個世界的財富都流向了它最重要的港口城市——布魯日。

往日連通內陸城市的運河依然反射著中世紀的鐘樓與商會大廳的倒影,可由于海岸線的外移,今天的布魯日已經失去了港口功能。啤酒曾經是水手和商人們的最愛。簡單而喧鬧的啤酒成為在經濟上迅速崛起的弗蘭德斯市民階層的黏合劑,幫助他們對抗喝葡萄酒的貴族。那時候喝啤酒遠沒有現在講究,咸肉、腌魚、燴菜,只要是有點兒滋味的食物都可以下酒。1528年,一種原產美洲的作物被一位西班牙船長從加納利群島帶到了比利時,它將成為比利時啤酒的新搭檔,那就是土豆。

布魯日老城并不算大,無論是坐馬車還是步行都可以在一個小時內走遍,但這些鱗次櫛比的老房子里卻藏著不少驚喜。比如,世界上最早的股市交易所,還有我來這里的主要目的——大概是世界上獨一無二的薯條博物館。炸薯條這種無處不在的小吃在英語中被叫作“French fries”,可它并不是法國人發明的,而是源自比利時。

據說,很久以前,比利時某地的居民喜歡在冬天去河里釣小魚,用鵝或者鴨子的脂肪煎熟之后和鄰居分享。可是有一年的冬天極其寒冷,河面結上堅冰無法釣魚。村民們就把土豆切成小魚的形狀,再高溫油炸,做出了史上第一份炸薯條。在第一次世界大戰期間,有美國士兵在比利時駐扎,嘗到了薯條,并把這種做法帶回了美國。但他們分不清比利時人和法國人,只知道會做薯條的人說法語,于是,這種后來風靡全球并催生了無數胖子的食品被歸功于法國人,成了“French fries”。

也許是為了正名,布魯日成立了這家薯條博物館,里面詳細講述了土豆、薯條,以及和薯條搭配的番茄醬、芥末醬、酸黃瓜等調味品的前世今生。用門票可以在博物館的小吃部打折買一份正宗的比利時炸薯條,我當然不會錯過,還點了一瓶弗蘭德斯的Duvel啤酒。

柜臺收銀員是個身材瘦高的小伙子,他看了我的點餐單,笑著說:“不錯啊,您點了個魔鬼套餐。”看我沒明白,他解釋說:“土豆剛剛在歐洲出現的時候,沒有人愿意種它吃它,因為土豆能吃的部分是埋在地下的,而地下世界的主人是魔鬼。那時候,土豆被叫作魔鬼的糧食。我們弗蘭德斯是天主教地區,教會不鼓勵濫飲。在古代,神父們經常把啤酒叫作魔鬼的飲料,說它給人們帶來快樂和放縱,會引誘人下地獄。沒想到,很多啤酒商卻趁勢用魔鬼的名字來做商標,來突出自家啤酒的品質,比如,禁果、魯西法爾(Lueifer)、猶大(Judas)等等。而您點的這瓶Duvel,它的本意干脆就是devil(魔鬼)。所以我說這是份魔鬼套餐。”吃著“魔鬼的糧食”、喝著“魔鬼的飲料”,我心里真的好像中了魔一般,渴望洞悉比利時啤酒中到底隱藏著什么樣的秘密。

三、修道院啤酒。靜默的秘密

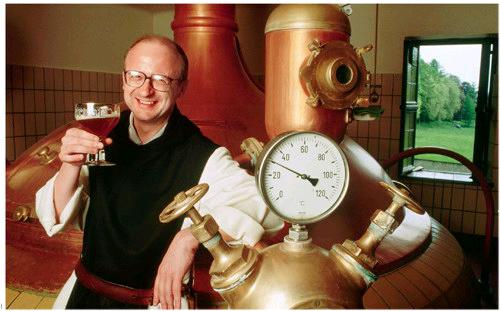

比利時最獨特和最出名的是修道院啤酒。很多啤酒的酒標上都注明是某某修道院的產品,也經常會印上修士喝啤酒的圖案。其實,只有商標上帶trappist字樣的,才是真正頂級的特拉伯苦修會特釀啤酒。它們的區別在于,前者通常是由修道院授權制造,而后者必須是在特拉伯教派的修道院中、由修道士親手釀造、并且生產是為維生而并非贏利。

現在全世界只有八所修道院出產的啤酒可以標上trappist,其中一所在荷蘭,一所在奧地利,剩下的六所都在比利時,它們分別是弗蘭德斯地區的Westmalle、Westvleteren和Achel,以及瓦隆地區的Chimay、Rochefort和Orval。

Orval修道院位于瓦隆地區東南部的塞姆阿河谷中。河水生成的霧氣不但滋養著茂盛的森林,也讓這座中世紀風格的古老建筑顯得更加神秘。在宗教戰爭和法國大革命之前,這里曾經是歐洲最有權勢的宗教場所。而今天,在啤酒愛好者的心目中,這座有近900年啤酒釀造歷史的修道院依然是令人向往的圣地。這座修道院的始創者是托斯卡納的瑪蒂爾達女伯爵。傳說她曾經在散步的時候遺失了結婚戒指,卻又奇跡般地在廚房中一條鱒魚的嘴里找到了。因此,Orval啤酒的酒標被設計為一條口銜戒指的魚。

特拉伯苦修會嚴格遵守著圣本篤在五世紀開創修道院制度時所定下的圣本篤律。圣本篤說,真正的修士要靠雙手來供養自己。于是,修士們自己制作面包、奶酪和啤酒,并通過出售多余產品來平衡支出。修道院不鼓勵也不拒絕來訪的好奇游客,但酒作坊謝絕參觀。游客可以在品酒室里嘗到從地窖里直接搬出來的啤酒,以及為搭配各款啤酒而特制的奶酪。當然,Orval啤酒也有它的特制酒杯,形狀仿照天主教圣餐儀式中所用的杯子,因而叫作“圣餐杯”。

修道士對歐洲飲食的巨大貢獻是王室和貴族們都難以比擬的。他們有足夠的才智、閑暇和原料去不斷嘗試,并把革新的成果迅速通過遍及各地的修道院傳播開來。特拉伯啤酒的釀造方法和法國修道士釀造香檳的流程非常相似,都是初釀之后灌到厚壁玻璃瓶中,再加入糖和酵母,用軟木塞封口后在酒瓶中實現再次發酵,來提升酒精度和口味。

有些特拉伯啤酒的瓶蓋上會印有S、D、T、Q等哥特花體字母,這也來源于修道院的古老傳統。在古代,人們無法精確地測量啤酒的酒精度。于是,修道士們通過使用一份、雙份、三份和四份的原料來得到不同度數的啤酒,S、D、T、Q則是它們的對應字母。后來,瓦隆區的另外兩家特拉伯修道院Chimay和Rochefort,分別采用了綠、金、藍、紅等顏色和阿拉伯數字來表示啤酒的酒精等級。

特拉伯派的修士們認為言語會擾亂心靈的靜謐,會鼓動人的意志取代神的意愿,因此,Orval修道院靜得讓每一個來訪者都不愿開口來打破這種安寧。身穿灰色尖頂斗篷的苦修士們一如他們千年前的前輩,在靜穆中敬奉上帝,在緘默中傳承著特拉伯啤酒的秘密。他們造出的啤酒也同樣看起來樸實無華,喝下去卻有層層綻開的醇香味道。

四、布魯塞爾:融合的味道

最終,我還是在布魯塞爾實現了探訪酒坊的愿望。Cantillon酒坊是由說法語的Cantillon家族經營,卻坐落在布魯塞爾的弗萊芒語區。啤酒大概是這兩個語言、文化都大相徑庭的族群唯一共同的愛好。負責接待來訪者的菲利普是弗萊芒人,但他的法語、英語、西班牙語都非常流利。

菲利普帶著我按照啤酒制造的流程參觀。作坊里使用的釀酒工具和1900年建廠之初沒有什么區別。混合爐中原料的配比也依然是450公斤精白小麥、850公斤大麥芽和22公斤啤酒花。搗成漿的谷物與水在45到72攝氏度的溫度下開始發酵出糖分,車間里充滿了一股甜膩的麥芽糖香氣。

后面把糖變成酒精的工序和其他啤酒的做法沒什么不同,可我在一個小閣樓里卻發現了一個巨大的長方形銅盆。據菲利普說,這是造出比利時獨有的iambic啤酒的關鍵環節——冷卻池。每年的10月末到來年4月初,是比利時最冷的季節,也是釀造iambic的時節。每天晚上,銅盆里都會充滿麥芽汁,等待著空氣中飄浮的細菌在它最喜歡的溫度中落下來。這種細菌會促進發酵,并賦予Iambic啤酒一種特殊的味道。據說,這是歐盟唯一允許的開放式啤酒釀造,因為這種細菌只在冬季的布魯塞爾才存活。因此,這間小屋輕易不會被徹底打掃干凈,以保留這種古老的菌群。在這種細菌的幫助下,麥芽汁將在橡木桶中慢慢發酵成酒,而這一發酵過程少則幾周、多則持續幾年,所以比利時人也把Iambic啤酒叫作“谷物釀出的葡萄酒”。

通過如此繁復漫長過程釀造出來的啤酒究竟味道如何呢?在酒坊的品酒室,可以試嘗三種Cantillon啤酒,我當然首選Iambic。雖然對這種傳奇式的啤酒充滿了期待,我還是幾乎把第一口酒吐了出去。它的味道實在是太奇怪了,口感極酸,沒有氣泡,像是存放多年已經變質走氣的啤酒。我強忍著喝了一口,沒想到iambic的回甘卻異常美妙,引得我一口接一口地繼續喝。

其實,正是漫長的木桶發酵使iambic的糖分被大量分解,只留下麥酸的口味和陳化后的酒花香,這讓它的味道絕無僅有。Iambic是多種比利時啤酒的基酒。像做香檳一樣在Iambic中加糖,在玻璃酒瓶中再次發酵,就得到了gueuze啤酒。它的味道不如iambic那么干酸尖銳,帶氣泡,口味也很獨特。

用iambic還能釀出著名的比利時水果啤酒kriek。通常來說,我非常討厭用啤酒和果味香精勾兌的果啤酒,但是kriek卻讓我難以釋杯。拿最傳統的櫻桃味kriek為例:酒坊要在每升iambic里面兌入200毫升的鮮果汁,或者把一定量的完整水果放在兩年陳的iambic中,在木桶里再發酵6個月,酒酸和果酸、酒香與果香才能完美地交融。

我一邊品著酒,一邊看著菲利普自如地說著弗萊芒語和法語招待來訪者。我忽然覺得比利時這個國家和啤酒真是有緣。弗萊芒人和瓦隆人在這塊土地上共同生活、相互交融,構成了比利時這個國家,就像麥粒和酒花被水調和在一起,糖化、分解、發酵,最后轉化為醉人而醇厚的啤酒一樣。

在比利時期間,幾乎所有在酒吧和餐桌邊邂逅的啤酒追尋者都向我提起一款傳說中世界上最好的單品啤酒,Westvleterenl2。這是一款特拉伯修會啤酒,產量非常小,每年只有12萬加侖。它很少在超市的貨架和酒吧的酒單上出現,你需要提前半年通過電話或網絡與修道院約好時間,并且在指定日期到達修道院,才可以買到Westvleteren啤酒,但每次只限12小瓶。

唯一的一次例外發生在2011年。修道院需要一筆額外開支來進行古建筑修復,就在比利時的一家新聞期刊上發布廣告。讀者可以拿著廣告頁在指定的幾家超市購買6瓶Westvleteren啤酒。結果,那期雜志被搶購一空,超市門口排起了長龍。比利時人對啤酒的熱愛和Westvleterenl2的魅力可見一斑。

在布魯塞爾老城一條黑乎乎的小巷子里,我找到了一家老酒館。酒館里空間狹小,幾乎擺放不下桌子。這里的傳統是在柜臺前站著喝酒,也因此成為啤酒的死忠們聚集的場所。酒吧的老板不定期地會搞到一些珍稀啤酒,碰巧,我去的時候,他的柜臺下竟然藏著幾瓶Westvleterenl2。

修士們出售的Westvleteren并不貴,也就是每瓶兩三歐元。不過,物以稀為貴,在酒吧里要賣到10歐元。它的酒瓶上沒有任何商標,只有靠瓶蓋上Westvleteren的徽記才能辨別它的出身。我把啤酒倒在杯中細細地品了一口,確實是毋庸置疑的好啤酒。不過,我粗笨的舌頭卻無從判斷它是不是世界上最好的啤酒。我只覺得它和所有比利時啤酒一樣,在質樸的外表下隱藏著豐富而細膩的味道。