從“守約”到“修約”:論一戰對北洋政府的外交影響

楊 俊

(六盤水市圖書館,貴州 六盤水 553001)

從“守約”到“修約”:論一戰對北洋政府的外交影響

楊 俊

(六盤水市圖書館,貴州 六盤水 553001)

北洋政府成立初期信守舊約。隨著時局的變化,日益萌發平等訂約觀念。第一次世界大戰后,修約條件逐漸成熟。

守約;修約;北洋政府;外交

隨著中國近代民族主義的勃興和國家主權觀念的滋長,政府和民眾逐步意識到國家之興衰與個人之榮辱密切相關,維護國家和民族的尊嚴是每個國民應盡的義務;認識到不平等條約嚴重限制了中國社會的進步,甚至影響到這個文明古國的生存。因此沖破這一特權的網羅,徹底解除其束縛,就成了中華民族復興的關鍵所在,中國各階級、階層的奮起抗爭也就不可避免。在這場斗爭中,接過接力棒的北洋政府開始是態度曖昧的,猶抱琵琶半遮面。直到第一次世界大戰爆發,國內形勢和國際形勢均發生重要變化,修約時機才逐漸到來。

一、民國初年的相繼守約

1912年7月12日,袁世凱宣布:“方今萬國并峙,所賴以保持和平者,唯在信守條約,勿相侵越”“現在國內秩序雖有回復之象,而對于列邦仍須講信修睦,乃可鞏固邦基,安危存亡,胥視乎此”“凡我國人,各宜履薄臨深,互相告誡,著各省都督、各地方長官率所屬文武軍民,講究約章,切實遵守,勿得稍有違犯,致失大信于天下,而陷國家于危險之途”[1]。翌年10月10日,袁世凱宣誓就任中華民國正式大總統。他在就職演說中聲明:所有前清政府及中華民國臨時政府與各外國政府所訂條約、協約、公約必應恪守……各外國人民在中國按國際契約及國內法律并各項成案、成例已享之權利并特權、豁免各事,亦切實承認,以聯交誼而保和平。[2]

袁世凱的這一聲明承認了列強在中國的既得利益,也基本上確立了北洋政府前期的內向性外交政策。其形成原因有兩個:一是當時國內缺乏穩定統一、和諧有效的政治環境;二是帝國主義勢力早已伸入中國內部且相互間存在雙方或多邊合作原則。以南京方面來說,1912年1月1日中華民國正式建立。孫中山擔任臨時大總統。在他發布的第一張布告中就宣示了臨時政府的外交思想,“臨時政府成立以后,當盡文明國應盡之義務”“持和平主義,與我友邦益增睦誼”[3](P2)。同日,孫中山向參議會提議由王寵惠擔任外交總長。兩天后,南京臨時政府“對外宣言”發表:凡革命以前所有滿政府與各國締結之條約,所讓與各國國家或各國個人種種之權利,民國政府均認為有效,亦照舊尊重之;其在革命軍興以后者則否[3](P10)。宣言反映了臨時政府延續了湖北軍政府的對外政策和“深望吾國得列入公法所認國家團體之內,不徒享有種種利益與特權,并且與各國交相提挈,勉進世界文明予無窮”的真摯愿望。

可以看出,民國初年,在西方各國仍與前清聯系并相繼拿“承認問題”說事兒以攫取更大的侵華權益的情況下進行修約交涉的條件并不成熟,無論是袁世凱統治的北洋政府還是孫中山領導的南京臨時政府均不約而同地被迫采取了信守舊約以換取承認政權合法化的外交方針,都還沒有勇氣和魄力提出修約要求。而這一點在邵力子的回憶錄中也得到證實,“本來我們在推翻滿清的時候,我們很可以乘機把不平等條約完全廢了的,但是在民國元年的時候,不但是袁世凱喪心病狂承認不平等條約,就是我們革命黨同志,也沒有看到這一點”“那時……對于外國沒有一個人敢講一句話,講彼此另訂平等的條約的”。[4](P184)

二、日益萌發的維權意識

與此同時也應看到,隨著時局的變化,北京外交當局也在積極思考條約問題。1912年3月10日,袁世凱在北京就任中華民國臨時大總統,行國務院制,改外務部為外交部。外交部設總長、次長、參事、秘書長、秘書、司長、科長、科員若干職位。秘書長總理承政廳,參事輩市擬之事,以各司為主管機關,共有外政、通商、編譯、庶務四司。同年,廢秘書長,改承政廳為總務廳,改編譯司為交際司,改庶務司為庶政司。1913年8月還專門成立了外交部設置條約研究會,“作為本部附屬機關專研究條約之用”[5](P9)。從這些機構的設置來看,北洋政府是十分重視外交工作的,也反映了其欲在對外交涉中有所作為的強烈愿望。

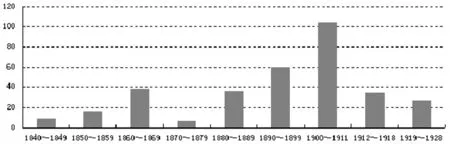

還有一個重要表現就是,北京外交部雖處在內外不利的處境中,卻已萌發平等互惠的訂約觀念,并努力推動之。對原無約國,在談判訂約時,不愿再給予領事裁判等特權。如1915年與古巴談判訂約時,要求事事平等,即使談判不成,也不愿遷就。這也是民國成立后中外不平等條約締結數量逐年減少的原因之一(見圖1)。1915年簽訂《中華智利通好條約》時,倡導互享最惠國待遇,且未明文給予領事裁判權,被后世史家譽為第一個平等條約。對原有約國,北洋政府也與各國進行了修訂稅則和收回上海會審公廨的交涉。雖然并非修改條約,只是在條約范圍內維護所損失的權益,但卻反映了他們爭回國家主權的修約意愿。[6](P65)

圖1 1840~1928年中國訂立不平等條約數量增長變化圖

資料來源:根據王鐵崖《中外舊約章匯編》統計整理。

總之,北洋政府的訂約、修約努力雖有因國力不足的先天限制有時無法強力貫徹宗旨不免遷就,但已表現出不愿再失權利的相當節氣。

三、一戰后修約時機逐漸形成

第一次世界大戰前后,國際形勢和國內環境發生了重要變化,中國外交出現了有利轉機,適時提出修約要求的條件已經逐漸形成。

首先,就是深刻的經濟原因。此時傳統的自然經濟進一步解體,商品市場和勞動力市場愈益擴大。同時一戰期間群魔亂舞,列強忙于戰爭,暫時放松了對中國的經濟控制,中國民族資本主義工商業有了較快發展,出現了“短暫的春天”。1912~1919年的8年間,新建廠礦470多個,投資近1億元,加上原有企業的擴充投資,新增資本也達1.3億多元,8年超過了民國前的40多年,足見其速度和規模是空前的。民族工業的發展以紡織和面粉等輕工業為最迅速。紡織業,1912~1922年,紗機由50余萬錠增至近160萬錠,平均年增長率為12.1%;布機由2 616臺增至6 675臺,平均年增長率為11%。民族紡織業在此期的發展,已初步形成幾個資本集團,如張謇創辦的南通大生紗廠到1915年已設3廠;榮宗敬、榮德生創設的申新紗廠到1921年也已設4廠。到1922年,申新共有紗機13.490 7萬錠,布機1 615臺,資產總值達1 591萬元。周學熙創辦的華新紡織公司,1918~1922年先后開設4廠,資本達836萬元,紗機10.8萬錠,成為北方的一大棉紡織集團。面粉業的發展僅次于紡織業。1911年全國面粉廠約40家,資本600余萬元。1919年增至120多家,資本約4 500萬元。在大戰期間,中國面粉暢銷英、法、美、俄、日本及東南亞各國。我國原為面粉入超國,1915年起變為出超,1919年出超達24 203萬擔。此外火柴、造紙、榨油、玻璃、制革、碾米、卷煙、肥皂等輕工業,也都有顯著的發展。重工業在半殖民地半封建的中國發展最為緩慢,此期隨著輕工業的發展,也得到了不同的增長。

其次,作為修約主體的北洋政府,由于參戰及戰后的戰勝國地位,產生了較為強烈的修約意識。第一次世界大戰是一場帝國主義戰爭,協約國為了將中國綁在它們的戰車上,向中國承諾愿意在參戰后提高中國的地位,實現中國的要求。這為中國收回主權提供了很好的機遇。為了提高國際地位,增加修約可能,北京外交當局尤其是駐外公使在參戰前后積極進行準備。駐法公使顏惠慶提出,中國參戰必須堅持保證維護中國領土完整,簽訂諸如德國和土耳其之間的那種條約,中國在和會上有和別國同等的發言權等項權利條件[7](P518)。駐美公使顧維鈞也深刻認識到此類情事之重要性,并專門成立一個小組收集歐美各國出版的計劃草案等資料進行分析,以助政府明確“應采取何種政策以及應支持這些計劃草案中的哪些部分”。同時還研究“對中國具有特殊利益的問題”,以便在即將召開的和會上“提出這些問題”。顧維鈞認為,給中國帶來苦難的不僅是歐洲列強的蠻橫干涉,而且還有狂躁不安的東方近鄰日本。最近事例“便是其提出的臭名昭著的二十一條”。即將召開的和會,正是中國向各國鳴不平的大好時機,中國也因此可以謀求某種程度的公平待遇,奪回部分失去的權利并對過去半個世紀以來所遭到的慘痛后果加以改正。1918年春,美國向歐洲派出了第一支遠征軍。顧維鈞感到,歐戰即將落幕,中國政府應加緊籌劃戰后事宜,“不應拖延”。

再次,經過第一次世界大戰,作為國際關系準則的國際法出現了新的發展趨向,這一趨向有利于并激勵了中國提出修約要求。一戰摧毀了舊有的國際秩序,并暴露出傳統國際法的種種不足。戰后各國不得不認真考慮這一問題,國際法也因此出現了新的發展。在這一發展中,不僅戰時國際法有了重大的進步,即使平時國際法亦有極大的改觀。其中“巴黎和會對于國際公法,頗有增益,其最大之貢獻,為國際聯盟之組織”[8](P286)。戰爭給予人們以極大教訓,尤其是如何建立一種和平的國際關系,成為當時各國所關注的重大問題。1918年1月,美國總統托馬斯·伍德羅·威爾遜發表了倡導外交公開,民族自決,建立國聯的十四點和平計劃,主張“國無大小,一律享同等之利權”[9](P29)。這既是議和的基本條件,又是確立戰后國際關系的準則。它從國際法的角度把尊重各國的平等權、獨立權的原則在世界范圍內提了出來。十四點和平原則提出的這一主張得到了其他國家的同意,這極大地鼓舞了亞非國家爭取民族獨立,廢除不平等條約的斗爭。

[1] 政府公報1912年7月13日.

[2] 政府公報1913年10月11日,第516號.

[3] 孫中山.孫中山全集第二卷(1912)[M].北京:中華書局,1982.

[4] 楊雪騁.中國名人演說精粹[C].南昌:江西人民出版社,1997.184.

[5] 中國第二歷史檔案館.中華民國史檔案資料匯編第三輯外交[C].南京:江蘇古籍出版社,1991.9.

[6] 唐啟華.被"廢除不平等條約"遮蔽的北洋修約史:1912~1928[M].北京:社會科學文獻出版社,2010.65.

[7] 顏惠慶.顏惠慶日記(1908~1919)第一卷[M].北京:中國檔案出版社,1996.518.

[8] 李育民.近代中外條約關系芻論[M].長沙:湖南人民出版社,2011.286.

[9] 中國社會科學院近代史研究所《近代史資料》編輯室,天津市歷史博物館.秘笈錄存[C].北京:中國社會科學出版社,1984.29.

責任編輯:余朝暉

2095-4654(2017)01-0057-03

2016-10-23

K207

A