原發性肺動脈高壓在基層醫院的誤診分析

馬敏輝

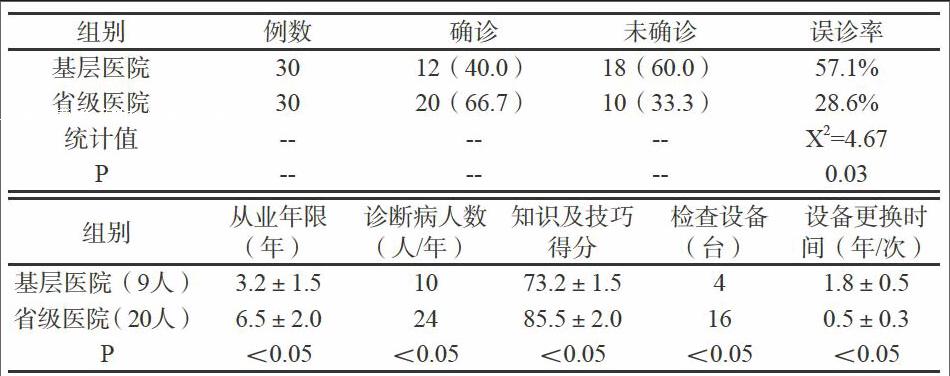

【摘 要】 目的:探討原發性肺動脈高壓疾病在基層醫院誤診的原因。方法:選取2013年1月到2015年1月于基層醫院就診的高度疑似原發性肺動脈高壓癥的患者共30例,在基層醫院作出初步診斷后,將30名患者轉至省級三甲醫院作出再次診斷分析,比較兩次診斷結果的差異,并對差異原因作出分析。結果:(1)30名高度疑似原發性肺動脈高壓癥的患者經過統一開胸肺活檢后,確診28人,在基層醫院確診12人,誤診率為57.1%,在省級醫院確診20人,誤診率為28.6%;兩級醫院誤診率比較,差異顯著,P<0.05。(2)對兩級醫院醫師的從業年限、從業經驗及原發性肺動脈高壓癥診斷的理論知識及技巧及醫院檢查醫療檢查設備等因素作出統計學分析,差異顯著,P<0.05。結論:我國基層醫院關于原發性肺動脈高壓癥存在較高的誤診率,造成誤診的原因有醫生的從業年限短、從業經驗不足及缺乏原發性肺動脈高壓癥診斷的理論知識及技巧及基層醫院檢查醫療設備過于簡單、落后等。

【關鍵詞】 原發性肺動脈高壓 基層醫院 誤診

原發性肺動脈高壓癥是指患者機體肺小動脈發生原發性增生微小病變,而至全身性閉塞性肺動脈高壓癥[1],患者患病的早期臨床癥狀為呼吸困難、全身疲乏等,其整體發病率僅為0.2%,屬于稀少疾病,且其在診斷鑒別時易于與其他心臟及肺部疾病混淆,誤診率高[2]。本次研究選取2013年1月到2015年1月于基層醫院就診的高度疑似原發性肺動脈高壓癥的患者共30例為研究對象,分析誤診原因。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2013年1月到2015年1月于基層醫院就診的高度疑似原發性肺動脈高壓癥的患者共30例為研究對象,其中男性患者16人,女性患者14人,患者年齡26歲到56歲,平均年齡(40.2±3.5)歲,患者患病典型癥狀出現時長3天到2年,平均時長(1.1±0.6)年,排除研究依從性小于6分且未在研究知情同意書上簽字的患者。

1.2 診斷方法

基層醫院診斷方法及標準:患者就診后,主治醫師為患者測量血壓、心率等身體基本指標。診斷標準為:①肺動脈收縮壓大于 30mmHg;②心電圖右室肥厚表現;③ X線示肺動脈增寬。

省級醫院診斷方法及標準:患者就診后,主治醫師對患者病情作出初步判斷,診斷標準為:①患者末梢血紅細胞增多,血小板減少,PaCO2降低;②心電圖提示患者右心房、室的增大或肥厚;③ X線示右下肺動脈橫徑增寬大于15mm、肺門寬度與1/2胸廓橫徑比增加大于(28.1±4.5)%的正常值、肺門胸廓指數增加大于(34±4)%的正常值、肺動脈段突出大于3CM[3]。

1.3 治療方法

診斷金標準:開胸肺活檢,病理形態學診斷。對30名原發性肺動脈高壓癥的患者實行統一的基礎治療,即藥物治療,具體使用藥物有血管擴張劑、利尿劑、ACEI、鈣拮抗劑、洋地黃制劑、前列腺素E等藥物,使用方法及計量參見用藥說明書。

1.4 統計學方法

本次研究采用統計學軟件SPSS19.0對30名患者的匯總數據進行分析和處理,以P<0.05為有顯著性差異和統計學意義的判斷標準。

2 結果

2.1 患者診斷結果比較

2.2 基層醫院誤診原因分析

對兩級醫院醫師的從業年限、從業經驗及原發性肺動脈高壓癥診斷的理論知識及技巧及醫院檢查醫療檢查設備等因素作出統計學分析,差異顯著,P<0.05。

3 討論

原發性肺動脈高壓癥誤診率高的原因有:(1)患者患病典型癥狀和體征均具有非特異性的特點,存在不同程度的個體差異,且患者在患病初期癥狀并不十分明顯,已出現的癥狀僅能給臨床醫師提供患者有患病的可能的信息;(2) 原發性肺動脈高壓癥患病的典型癥狀及胸部X線檢查結果高度相似發生繼發肺實質性疾病肺動脈壓升高癥狀,如慢性阻塞性肺疾病、肺間質纖維化等疾病,對于診斷醫師誤導性大;(3)發性肺動脈高壓癥患病的典型癥狀及心電圖檢查結果高度相似繼發于心臟病的肺動脈高壓疾病的癥狀,如心絞痛等[4]。

在本次研究中,基層醫院的誤診率高達57.1%,對基層醫院醫師的從業年限、從業經驗及原發性肺動脈高壓癥診斷的理論知識及技巧及醫院檢查醫療檢查設備等因素與省級醫院醫師比較差異顯著。

參考文獻

[1]孫懷志.原發性肺動脈高壓二例誤診分析[J].臨床誤診誤治雜志,2014,02(14):68.

[2]溫元善,陳嘉龍,何成邦.原發性肺動脈高壓誤診為右心室心肌病1例分析[J].中國誤診學雜志,2013,21(27):5099.

[3]劉維峰.5例原發性肺動脈高壓誤診分析[J].實用醫技雜志,2014,19(12):2669-2670.

[4]李仁桃,楊海波.原發性肺動脈高壓癥誤診原因分析[J].中國誤診學雜志,2014,09(18):1364-1365.