施肥過程中尿素的遷移與轉化研究

唐敏+許文來+郭宗會

摘要:采用土柱實驗模擬降雨施肥過程,分析了農耕土內三氮(NH+4-N、NO3--N、NO-2-N)在土壤層中的遷移與轉化,對更有效地利用尿素肥提出了建議。

關鍵詞:氮;遷移;轉化;土柱淋濾

中圖分類號:X701

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)6-0059-03

1 引言

近年來,隨著農業化肥的大量使用,氮污染越來越受到人們的關注。一方面氮元素是農作物生長必不可缺的,另一方面氮也是造成土壤污染和水污染的重要因素。在農田中施入的氮肥被作物吸收的僅有30%~40%,更多的則是在各種途徑中流失到環境里,對地表水和地下水造成污染[1,2]。氮的毒性表現為水中硝酸鹽、亞硝酸鹽過量使得血變性紅蛋白增高,削弱血液輸氧能力[3]。同時亞硝酸鹽還是一種嚴重的致癌、致突變物質。在川中紅層地區,因土層淺薄、地形起伏大,加之降雨集中,導致農作物氮肥的吸收率相比其他地區更低,為了使農作物得以正常生長,當地農民必須投放更多的化肥。吸收率的降低使得氮肥流失量大大增加,流入環境中的氮素幾乎是其他地區的兩倍。因此,有必要對紅層農業區土壤中氮元素的吸附和遷移進行研究和分析,為水體氮污染的治理和控制提供科學的依據。

基于此,本文研究了自然條件下土壤在降雨條件下對氮素的吸附與解吸特征,致力于考察耕地土壤吸附氮素的規律和能力,豐富和發展農業面源污染控制與修復理論。

2 材料和方法

2.1 材料來源與性質

土壤來源于四川省南充市一在建公路旁耕地,有良好的地層出露,土層分界明顯。分層取土,取土量大致與土層厚度成比例,現場用塑料袋封好,保存其水分,并分別貼上標簽以備用。

2.2 土柱設計

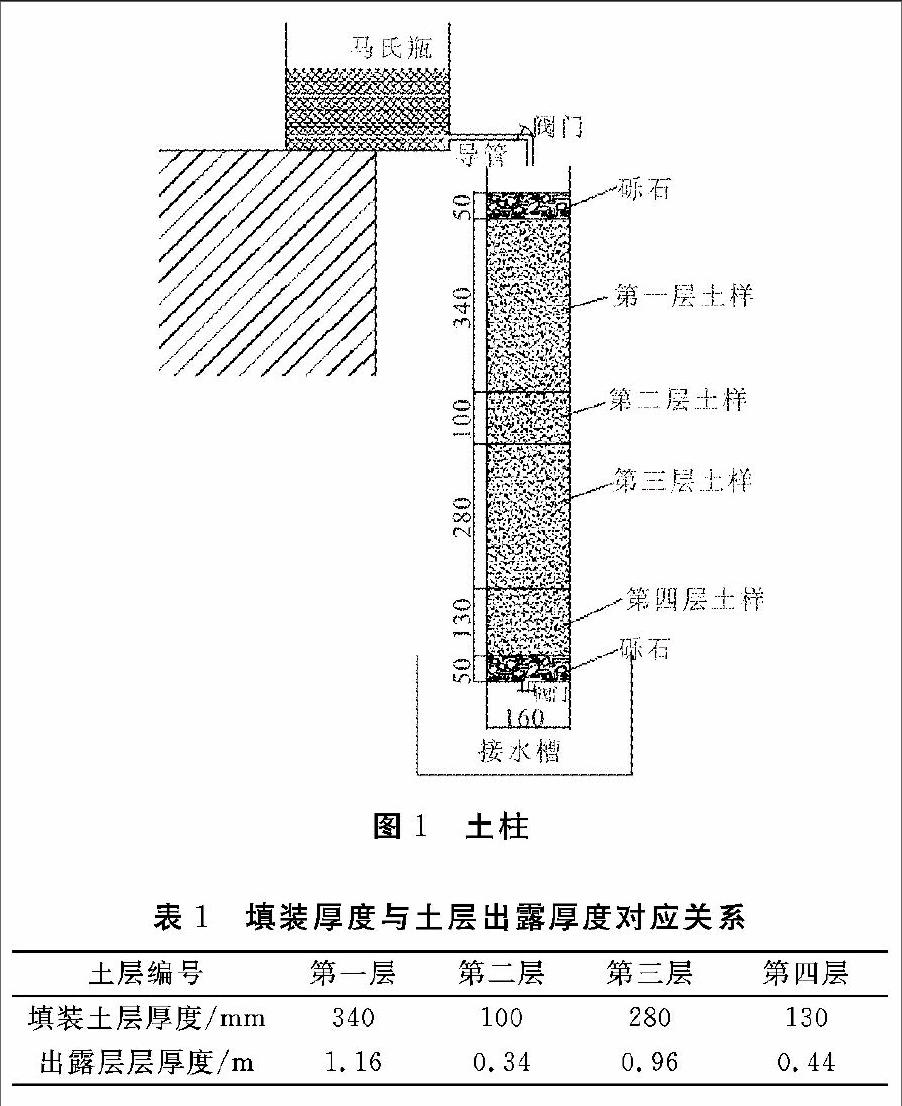

如圖1所示,管長100 cm,內徑14.4 cm,下部管孔墊紗布,鋪細粒卵石(0.2~0.5 cm),厚5 cm,卵石上墊紗網,根據野外地層出露從下到上依次填裝,不斷壓實,使密度與野外土壤一致,每層厚度對應成比例,總厚度85 cm,對應關系如表1。土柱上管口施加18 g尿素肥(相當于一畝地施肥量均分到土柱截面的量),上方用馬氏瓶供水,以蒸餾水模擬雨水,以輸液器調節閥控制水量,模擬連續降雨條件下,尿素肥在土壤中的遷移轉化。

2.3 水量設計

實驗模擬連續降雨條件下氮素肥在土體中的運移和轉化,以施肥季節降雨量在降雨時長上的平均降雨量作為供水水量。

2.4 尿素肥在土壤中的轉化過程

尿素肥(CO(NH2)2)相對于碳酸氫銨(NH4HCO3)、氯化銨(NH4CL)有較大不同,屬于有機肥,需要經過土壤中的脲酶作用,水解成碳酸銨或碳酸氫銨后,才能被植物吸收利用[4],這個過程大約需要3~6 d。水解氮素以游離氨(NH+4)形式存在,NH+4會在硝化細菌作用下轉化為硝酸鹽,氨的硝化是在氨氧化細菌(又稱亞硝化細菌)和亞硝酸鹽氧化細菌(硝化細菌)共同作用下進行的,硝化過程為:NH+4→NO-2→NO-3,其中后一步相對前一步要快的多。整個尿素在土壤中的轉化過程為:

CO(NH2)2脲酶NH+4氨氧化細菌NO-2亞銷酸鹽氧化細菌NO-3

3 實驗結果與分析

3.1 淋濾試驗

以約0.29 mL/s的流量持續淋濾,下部接水槽以天為單位取水,分別測定水樣中NH+4、NO-2、NO-3的變化。監測方法為ρ (硝酸鹽氮) 的測定采用酚二磺酸光度法;ρ (亞硝酸鹽氮) 采用N- (1 萘基) -乙二胺光度法;氨氮的測定是采用納氏試劑比色法。檢測結果均以氮素質量濃度為指標,方便對比分析。

3.2 氨氮濃度變化

在實驗中由于是預先施肥淋濾,雨水先溶解表層化肥,并隨雨水下滲,在下滲的過程中再被土壤顆粒吸附溶解的氨氮。圖2出水氨氮濃度呈現先增高后降低的特征,在2~3 d之內迅速達到最大值,濃度10~18 mg/L,之后再相對緩慢地降低,在9~10 d后趨近平緩,出水氨氮濃度維持在2~4 mg/L。尿素肥在土壤中需要在脲酶的作用下分解轉化為游離銨才可以被植物吸收,相對于其他氮素肥可以在土壤中停留更久的時間,有效作用時間更長,2~3 d剛好是脲酶達到活躍上限的時間,與圖中曲線吻合。土壤對銨態氮有較強的吸附作用[5],在吸附達到飽和后,轉變為清潔雨水下滲狀態下的解吸過程,由于大量的氨氮被吸附于土壤內,相當長的時間內土壤中仍然會有氨氮隨雨水滲出,也就是說在相當長的時間里會有不能被植物所吸收的氨氮進入到地下水中,并對當地當地地下水水體造成污染。

3.3 硝態氮濃度變化研究

硝酸鹽屬于在土壤中較易遷移的物質[5],出水NO-3—濃度可以較清晰反映尿素在土壤中轉化為硝態氮的量。試驗中4個土柱硝態氮濃度均呈反“S”型趨勢,這與正常氨氮轉化的趨勢不同[6],硝態氮作為氨氮氧化的最后產物不應在初始階段有如此高的濃度。在之后的研究中發現,尿素肥中本身就有一定量的硝態氮,在淋濾過程中同時尿素也在分解并氧化為硝態氮,使得硝態氮初始濃度沒有急劇下降,反而呈現出反“S”狀曲線(圖3)。

尿素肥中硝態氮可能來源于化肥本身變質或不純,這部分硝態氮與氨氮轉化的硝態氮混合,使得出水初始硝態氮含量高,當自身這一本分硝態氮淋濾完畢,分解產生的氨氮又在氨氧化菌、亞硝酸鹽氧化菌作用下分解為硝態氮,其過程連續,實驗中的硝態氮變化曲線實際上是自身攜帶硝態氮流逝與氨氮轉化的疊加曲線。

3.4 亞硝態氮濃度變化研究

淋濾實驗中亞硝酸鹽含量很低,于第5~6 d出現,并在第10 d回落至低谷,作為氨氮向硝態氮轉化的中間產物,其量反映了氨氮轉化為效果氮過程中氨氧化菌、亞硝酸鹽氧化菌活性變化。在脲酶開始分解尿素,產生大量游離氨以后,氨氧化細菌開始活躍,亞硝酸鹽開始少量積累,亞硝酸鹽的積累促進了亞硝酸氧化細菌活躍,促進亞硝酸鹽氧化為硝酸鹽。

亞硝酸鹽的濃度變化反應氨氧化細菌開始活躍是在施肥第6~7 d,在之后1~2 d內亞硝酸鹽氧化細菌活性猛增,其轉化效率很快超過氨氧化細菌,使得亞硝酸鹽含量迅速降低。整個實驗期間,亞硝酸鹽濃度適中維持在相對較低的濃度,其峰值甚至小于檢測期間硝態氮的最低濃度,僅作為中間產物顯示了氨氧化細菌、亞硝酸鹽氧化細菌活躍表現時間(圖4)。

4 結論

尿素肥中氮素在土壤中的遷移、轉化表現出一定的規律,初期以尿素水解和土壤對游離氨的吸附為主,由于土壤顆粒對氨氮有較強吸附效果并迅速吸附至飽和,氨氮不會很快流逝,表現為隨雨水下滲過程中的緩慢解吸。約7 d后,氨氧化細菌開始活躍、氧化土壤中的氨氮,轉化為亞硝酸鹽,又在亞酸鹽氧化細菌作用下氧化為硝酸鹽。試驗中出水氨氮濃度適中較高,氨氧化需要在好氧環境下進行,在無復氧淋濾下,氨氮會解吸附進入地下水水體中。

淺薄土壤中施肥量過大會導致施肥初期大量氮素肥流逝,少量、多次數施肥是減少化肥流失、降低環境污染、提高化肥利用率的有效措施。

參考文獻:

[1]蔣 輝.環境水化學[M].北京:化學工業出版社,2003.

[2]林學鈺,陳夢熊.松嫩盆地地下水資源與可持續發展研究[M].北京:地震出版社,2000.

[3]廖資生,林學鈺.松嫩盆地的地下水化學特征及水質變化規律[J].地球科學——中國地質大學學報,2004,29(1):96~102.

[4]蔡丹丹,田秀平. 養殖池塘底泥脲酶活性與水體NH4+-N關系的研究[J].沈陽農業大學學報,2009,40(3):301~304.

[5]孫大志.氨氮在土壤中吸附/解吸的動力學與熱力學研究[J].北華大學學報(自然科學版),2007-12.

[6]閆佰忠,唐國林.氮在土壤中的遷移與轉化研究[J].中國環境管理,2009.