不同小麥品種對赤霉病的耐病性及不同藥劑防治效果試驗

朱永玲+翟勤+任翠龍

摘 要:為了及時控制小麥赤霉病的發生,確保小麥生產優質高產穩產,2014—2015年在和縣進行了不同小麥品種對小麥赤霉病的抗性及不同藥劑防治小麥赤霉病效果試驗。試驗結果表明,生選6號、蘇麥9號表現出了較好的耐病性,而揚麥15的抗病性較差;戊唑醇和多菌靈混配可有效防治小麥赤霉病。

關鍵詞:小麥赤霉病;小麥品種;耐病性;防治效果

中圖分類號 S435 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2017)07-0096-02

小麥赤霉病是世界范圍內小麥生產中的主要病害,也是和縣小麥生產上的主要病害之一。小麥赤霉病不僅給小麥生產造成嚴重的產量損失及影響品質,更重要的是病麥毒素影響食品安全。小麥赤霉病的發生與流行除了與病原菌菌源量、菌源子囊孢子的萌發與小麥赤霉病花期的吻合程度有關,還與氣象因素、品種抗性、栽培管理等因素有關。小麥抗病品種的選擇與化學藥劑的合理使用是防治小麥赤霉病的有效手段。為了及時控制小麥赤霉病的發生危害,確保小麥生產優質、高產、穩產,筆者于2015年進行了不同品種對小麥赤霉耐病性測定以及不同化學藥劑對小麥赤霉病的防治效果試驗。

1 材料和方法

1.1 供試材料 小麥品種為揚麥13、揚麥15、揚麥20、鎮麥168、蘇麥9號、寧麥13、生選6號、揚麥19。使用藥劑為90%戊唑醇、80%多菌靈可濕性粉劑。

1.2 試驗設計 設揚麥13、揚麥15、揚麥20、鎮麥168、蘇麥9號、寧麥13、生選6號、揚麥19每個品種為1個處理,共8個處理。每個處理分用藥區和空白對照區。每個處理區3次重復,共48個小區。

1.3 試驗地概況 試驗地安排在和縣歷陽鎮城北一小麥田,面積2 430hm2。田塊為長方形,中間為8畦,2014年11月7日分別撒播揚麥13、揚麥15、揚麥20、鎮麥168、蘇麥9號、寧麥13、生選6號、揚麥19。周圍為保護行撒播揚麥13和生選6號,試驗地前茬為水稻,試驗地大部分小麥于2014年11月14日出苗,后進行正常田間管理。

1.4 施藥時間及方法 每1hm2使用80%多菌靈900g/hm2+90%戊唑醇水分散型粒劑225g/hm2,防治赤霉病于小麥齊穗至小麥楊花初期用藥,2015年4月10日下午施藥一次,施藥當天多云,氣溫6~22℃。4月21日第二次用藥,施藥當天多云,氣溫10~22℃,用水量為675kg/hm2,使用科農3WBD-20電動噴霧器均勻噴灑在麥穗上。整個試驗期間無影響試驗結果的反常氣候。

1.5 調查方法 病害危害定型后調查一次(5月12日),目測觀察病情的發展情況及其他病害發生情況。每小區隨機選擇調查100穗,記錄病穗、病級。

1.6 防效計算方法 病穗率(病指)防效(%)=[同品種對照區病穗率(病指)-同品種施藥區的病穗率(病指)]/同品種對照區病穗率(病指)×100

2 結果與分析

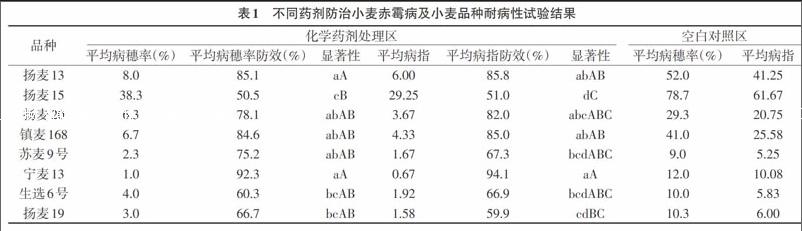

由表1可知:(1)揚麥13、揚麥15、鎮麥168,小麥赤霉病病指較高,分別達41.25、61.67、25.58;蘇麥9號、生選6號、寧麥19表現出較好的耐病性,病指分別為5.25、5.86、6.00;(2)試驗藥劑對揚麥15的小麥赤霉病防效較差,平均病穗率防效僅為50.5%,平均病指防效為51.0%,而對寧麥13則表現出很好的防效,平均病穗率防效為92.3%,平均病指防效為94.1%。

3 結論與討論

由本次試驗可知:揚麥15即使經過2次防治,依然發生了較重的病害,沒有防治的則是更重;生選6號、蘇麥9號表現出較好的耐病性;揚麥13、鎮麥168、寧麥13、揚麥20耐病中等,通過合理的藥劑防治可有效防治病害。總體而言,戊唑醇和多菌靈混配可有效防治小麥赤霉病。揚麥13表現出更容易被藥劑保護的特點,可能與其穗型有關,還需要進一步試驗驗證。

(責編:張宏民)