轉型期農村離婚的類型、變遷及后果

班濤 陳訊

摘要:以西部一個鄉鎮1978-2012年的離婚情況為分析對象,總體分析顯示該鎮的離婚率呈快速增長態勢。依據個體離婚行為產生的主導因素將離婚分為身心缺陷型、性格志趣差異型、性行為越軌型與經濟貧乏型,其中經濟貧乏離婚,因男性經濟條件無法滿足女性的消費需求而引起的婦女提出離婚成為主要類型。打工經濟背景下婚姻價值的嬗變、城鄉消費圈的一體化、婦女在再婚市場的優勢地位以及婦女離婚的社會支持網絡共同推漲了婦女基于物質因素提出離婚的比例上升。經濟貧乏型離婚的上升形塑了農村離婚區域分布的梯度效應與低洼地帶,造成了經濟困難家庭的弱勢累積與心理焦慮,對其可能誘致的社會風險與道德風險需要引起反思與警醒。

關鍵詞:農村離婚;離婚類型;經濟貧乏型離婚;底層焦慮

中圖分類號:F325.2文獻標識碼:A 文章編號:1009-9107(2017)03-0043-08

一、問題的提出

民政部發布的《2015年社會服務發展統計公報》顯示,2015全國辦理離婚手續的共有3814萬對,比上年增長56%,粗離婚率為28‰,離婚率從2002年起增長速度加快,2002年中國粗離婚率僅有09‰,2003年達到105‰,2015年的粗離婚率已經達到2002年的3倍多,離婚率連續13年遞增。具體分區域來看,依據“五普”與“六普”的統計數據,2000年城市、鎮、鄉村的離婚人口比重分別為141%、092%和069%,2010年城市居民的離婚人口比重為2%,鎮和鄉村的離婚人口比重分別為133%和107%,10年城市、鎮、鄉村離婚上升幅度分別為059%、041%、038%[1]。考慮到鎮與鄉村這兩個行政區劃同屬于農村這一大的范疇,農村離婚占總人口比重以及上升幅度都超過了城市。婚姻穩定關系到家庭與社會的和諧,對這一話題的探討有著現實與理論意義,因而農村離婚問題引起了學術界的廣泛關注。

一定比例的離婚符合社會正常發展規律,特別是對于受到傳統倫理束縛的女性而言更是如此。在女性主義者看來,既然壓迫女人的動機在于使家庭永遠存在以及完整地保存世系財產,那么女性要徹底擺脫依附地位,就必須逃離家庭[2]。然而改革開放后農村離婚率快速上升,有研究者對河南部分農村實證調查發現,20世紀80年代中后期至今,特別是90年代以來,農村青年離婚數量明顯增多[3]。農村離婚現象的新態勢必然誘致一系列的社會后果,學術界對其分析從婦女的人身權、財產權與土地承包經營權等權益維護困境[45]到婚姻破裂對學齡子女的生活福利、學業、品行、心理發展和社會適應的消極影響[6],再到經濟貧困家庭男性面臨重返光棍的婚姻擠壓風險[7]等方面。

轉型期農村離婚率趨高形成新高潮,其背后的原因成為學術界關注的重點,分為“內在觀念價值說”“國家權力論”以及“社會結構說”,“內在觀念價值說”認為婚姻價值從傳統雙系撫育轉向個體性生活經驗,婚姻遭遇倫理性危機,使得婚姻關系不穩定性增加[89];“國家權力論”提出國家權力從村莊社會的后撤以及國家對婚姻法的調整推動了自由浪漫型婚姻增多,為離婚減少制度障礙[10];“社會結構說”認為對離婚進行負面評價的社區輿論弱化、調解離婚的家族與村落權威主體的退出以及外出就業和社會流動性增強等因素為離婚增長提供了結構性便利[11]。事實上,價值、國家權力與社會結構三者相互作用、有機聯系,共同形塑了農村離婚率趨高的基本態勢。既有研究對農村離婚的態勢、社會后果與形成原因等方面的研究對于我們理解農村離婚提供了有益的洞見,然而學界研究存在以下不足:首先為對農村離婚的關注多集中在當前某一特定時間點上,缺乏對農村離婚歷時性變遷的關注;其次將農村離婚作為整體性的社會事實對待,忽略了農村離婚現象內部的異質性因素,難以把握農村離婚形成的復雜機理。為了彌補既有研究的不足,本文以黔南一個鄉鎮1978-2012年的離婚案例為分析對象,從中觀結構層面探討農村離婚的類型變遷、形成動力及其社會后果。

河鎮,位于黔南,屬于典型的欠發達的傳統農業型村莊,該鎮面積為130多平方公里,2012年末農村人口14 206人,下轄6個行政村,共有79個村民小組。河鎮屬于喀斯特地貌,地勢東西較高,中部平坦,交通發展滯后,信息閉塞,距離貴州省會城市貴陽約200多平方公里,土地貧瘠,人均耕地不足06畝。村民主導的家庭生計模式為以代際分工為基礎的半工半耕,種植結構以傳統的小麥、玉米等糧食作物為主,大規模打工經濟興起在2002年以后,2011年全鄉人均收入為4 806元。

河鎮1978-2012年累計離婚為252例本文的離婚包括登記離婚與事實離婚兩類。〖ZW)〗,占總人口的6%,其中1978-1989年為26例,1990-1999年為65例,2000-2012年為166例。本文的數據資料來源于質性的無結構訪談法,筆者于2012年3月到6月在河鎮進行了為期4個月的田野調查。調查分為三個階段,首先對全鎮離婚現象進行摸底統計與訪談,其次開展深入的駐村調查,在對村莊的政治、經濟、文化與社會等方面進行整體了解的基礎上再對離婚問題進行了專門的深度訪談。訪談對象包括現任村組干部、黨員、村莊精英、普通村民以及離婚當事人。訪談的內容主要包括誰提出離婚、婚后多長時間離婚、離婚時年齡、離婚原因、選擇何種途徑離婚、有無小孩、離婚后孩子撫養與財產分割等問題。最后訪談了鄉鎮的民政、司法等行政部門的工作人員,對信息予以補充完善。

二、農村離婚的基本類型及其劃分依據

(一)農村離婚的劃分依據

筆者對農村離婚類型的劃分借鑒涂爾干依據原因動機對自殺予以分類,以個體離婚行為產生的主導性因素為標準。學者將離婚行為產生的微觀原因具體細分為性格志趣不同、家務矛盾、草率結婚、第三者插足、性生活不協調、一方殘疾和一方犯罪等[1213]。葉文振、林擎國指出巫昌禎與曾毅的離婚微觀原因存在互相包含甚至互為因果的問題,其操作為性格志趣差異、家事沖突、感情淡薄與性生活失調四個因素[14]。蔡禾從生理學角度分析了性生活不協調、生理缺陷及生物的多偶性傾向可能等生理因素對婚姻穩定性的影響[15]。尚會鵬對河南西村的微觀研究發現20世紀90年代以來因為婚外情引發的離婚占到一半比例[16]。張雪霖對農村離婚的微觀研究得出離婚以男方經濟條件差為主的結論[17]。綜合上述關于農村離婚微觀原因的研究,筆者依照能否構成獨立的社會事實為原則對其進行合并與篩選,將農村離婚的微觀原因操作為一方身心缺陷、夫妻雙方性格志趣不合、一方存有婚姻越軌行為以及男方經濟條件貧乏,再據此將農村離婚劃分為身心缺陷型、性格志趣差異型、性行為越軌型與經濟貧乏型,四個類型分別代表維系婚姻的生理條件、情感因素、婚外性道德觀念以及物質條件幾個核心要素。馬克思·韋伯提出對社會現象的理解不同于自然科學存在客觀的因果關系,事實上不同因素或多或少都對離婚行為產生影響,因此對農村離婚的類型劃分有著便于分析的考慮,具有理想類型的意涵。

依據河鎮離婚數據得知,河鎮離婚率平均每年以26%的速率增長,離婚總體上呈快速上升態勢。為了深入探討轉型期哪些內在因素形塑了農村離婚持續攀升的普遍態勢,筆者以個體離婚形成產生的主導因素為標準,將農村離婚操作化為身心缺陷型、性格志趣差異型、性行為越軌型與經濟貧乏型四種類型。

(二)農村離婚的四種類型

1.身心缺陷型。筆者將身心缺陷型離婚定義為因男女一方無生育能力、性生活不協調或其他身心障礙而引起的離婚。費孝通指出在婚姻的契約中同時締結了兩種相連的社會關系——夫婦和親子關系,夫婦關系以親子關系為前提,親子關系以夫婦關系為必要條件,并構成社會中穩定的三角關系[18]。子女不僅是維系婚姻的紐帶,更是家庭再生產的實現形式,因而中國人有著很強的生育倫理,“沒有孩子即不成為家”,因而生育能力對于婚姻的維系尤為重要。在傳統鄉土社會,能否生兒子決定了婦女是否能在婆家獲得立足與歸屬,甚至無子為丈夫休妻提供了習慣法的合法性。

案例1:民主村村民吳治國本文被采訪人姓名均為化名。:“我和王蘭1986年結的婚,剛結婚我們關系很好,從來沒吵過架。但是我們結婚3年都沒有懷孩子,去醫院檢查發現她不能生育,她有先天性輸卵管堵塞,我到處借錢給她治病,但沒有治好。從那以后,我們夫妻關系開始變化,日子難熬,總感覺我們倆不像一個家庭,1992年我們倆離婚。”

隨著“性”的開放,“性”與夫妻感情緊密相關,李銀河在關于“中國女性的性觀念”的研究中表明,“性”對夫妻感情的維系具有重要影響[19]。徐安琪、葉文振對中國夫妻的物質生活和性生活研究中發現,夫妻性生活與感情生活呈正相關作用,性生活是促進夫妻感情生活的重要因素[20]。事實上,在農民文化中,性并不是個“骯臟”的秘密,也不是件令人羞恥的事,而是日常生活的一部分[21]。

案例2:下灣村村民楊梅:“跟你過一輩子有什么意義?每次(性生活)像殺豬似的,不到一分鐘就完了,像太監一樣,我才29歲呢!”楊梅跟羅顯安吵架時(2007)當著大伙兒的面指責丈夫性無能。此后,羅顯安被寨子上同齡人冠以“找楊哥”,即“早泄陽痿哥”的諧音,而被村民公開嘲笑。楊梅與老公吵架后不久,兩人即離了婚。

2.性格志趣差異型。筆者將性格志趣差異型離婚概括為因夫妻雙方在性格、脾氣與志趣等方面差異大,生活中矛盾多而引發的離婚。徐安琪、葉文振的實證研究證實,婚前相互了解、感情基礎好、雙方一致性又強的夫妻更容易協調適應和強化凝聚力,繼而有利于婚姻的穩定性[22]。曾毅等人對我國20世紀80年代的離婚研究中發現性格與志趣不同在離婚總數中所占數量最多,居第一位[13]。曾毅等人的結論為巫昌禎等人的研究所證實,夫妻性格與志趣對婚姻的穩定性有著重要影響[12]。

案例3:民主村村民吳家鵬:“我與妻子性格完全不同,我是個急性子,而她做事情總是慢吞吞。她對人很冷漠,也很吝嗇,遇到事情時優柔寡斷,跟她做夫妻實在太難受了。在飲食習慣上跟她也搞不來,她很喜歡吃臭豆腐和辣椒,真受不了。剛結婚(1986)的那幾年,我還以為我讓讓她,她會慢慢改的,但她不僅不改,反而變本加厲,導致我們夫妻之間經常鬧矛盾,后來甚至大打出手,她說受不了我,其實我更受不了她,后來我們倆就離了婚。”

3.性行為越軌型。筆者將性行為越軌型離婚定義為因夫妻一方存在婚外性行為而引發的離婚。人類通過婚姻的形式來滿足天然的性需要,婚姻中的彼此忠誠,是一夫一妻制的基本理念,這本身就包含了性關系的某種規范和禁忌[23]。傳統社會“淫逸”行為構成離婚的法定理由,尤其是要求婦女“從一而終”。夫妻在婚姻中保持忠誠構成傳統婚姻價值的基本道德底線,否則就會受到社會輿論的公開指責。2001年修訂后的《婚姻法》明確規定,夫妻應當互相忠實,如夫妻一方有違反忠實義務的行為,另一方有權提出離婚,有權請求離婚損害賠償,表明現代國家對這一婚姻價值予以法律認可。

案例4:先進村村民王慶華:“1993年4月我請李木匠來為我家裝房子,平時我到山上干活,她在家招呼李木匠,我很快發現她就像變了一個人似的。后來我發現他們有不正當關系,我很氣憤地揍了她一頓,并要求李木匠“掛紅”認錯(地方性規范),李木匠被我趕走后不到半年,我倆就離了婚。”

案例5:民主村村民楊龍閩:“我們是1997年結婚的,1998年孩子出生,2001年我到鄰縣打工,夫妻之間過著兩地分居的生活。2003年4月,我母親叫人給我帶信回家看看,有話對我說,我回來后得知她越軌。她跟我堂表叔吳清良(鐵路退休工人)有不正當關系,被我母親抓到了現行。我回來后她承認了事實,我就到法院申請離了婚。”

4.經濟貧乏型。筆者將經濟貧乏型離婚概括為因男方經濟條件的不足而引發婦女提出離婚。恩格斯指出,“追求幸福的欲望只有極微小的一部分可以靠觀念上的權利來滿足,絕大部分要靠物質的手段來實現”[24]。吳飛提出財產構成過日子的一個重要方面,沒有財產基礎,是談不上過日子的[25]。經濟資源的弱化在很大程度上導致了夫妻之間相互吸引力的弱化,成為導致夫妻離婚的一個重要影響因素[26]。家庭壓力尤其是經濟壓力,往往導致配偶間的沖突和互動上的障礙,降低婚姻滿意感、影響婚姻穩定性。家庭再生產中子女的撫育、教育以及村莊社會性交往等離不開經濟資源的投入,男性作為家庭經濟主要貢獻者的“當家人”,當男性經濟條件無法支撐家庭日常基本運作時,由此引起婦女的不滿并最終產生離婚的結果。

案例6:旅游村村民王靜:“我與老公在浙江金華打工時認識,他是民主村人,結婚后我在家帶小孩,他在外面打工,一個月才一兩千元,父母身體不好。我們婚后日子過得緊巴巴的,不要說給我買衣服和化妝品,連兒子的奶粉錢都要找我爸媽借,經常為錢的事情鬧矛盾,太不幸福了,就離了唄。”

除了家庭再生產的整體性消費層面,打工經濟背景下現代城市消費觀念向村莊滲入,一部分經濟條件較好的婦女愈加注重衣服、化妝品等生活用品的樣式、品牌與質量,引起其他婦女的效仿,給男性造成很大經濟壓力,夫妻因為經濟產生矛盾繼而引發婦女提出離婚。

案例7:和平村村民王小芬:“老公總是責怪我不節約,我買化妝品是應該的,對吧?買衣服也是應該的,對吧?他不給我買,我沒有責怪他就算客氣了。像我生日,他給我買的東西從來沒有超過300元,都是敷衍了事地完成任務,他還要說我這不好,那不好的。但是他自己收入又不高,一個月就2 000多元(2011年),我是他老婆,我不干活他都應該養我,對吧?像金戒指、項鏈這些東西,當初結婚匆忙沒有給我買,我就不跟他計較了,但他總把我當傻瓜,讓我難受。看別人的老公,多疼愛自己的老婆,跟他過一輩子太難熬了,不幸福,還是離婚好。”

男性經濟能力不僅通過村莊的總體水平衡量,而且在打工經濟背景下還要與其他男性進行比較。婦女之間在日常生活消費層面存在競爭,更進一步增加男性負擔,形成對一部分家庭的擠壓。

案例8:先進村村民肖玉燕:“肖玉秀和我是一起長大的,我比她大7個月,她老公有本事在外打工賺了很多錢,給她買好衣服(高檔衣服),買金戒指、金項鏈,買進口化妝品等,她缺少什么就買什么,每次回娘家時還給她爸媽和弟妹買很多東西,每逢娘家辦紅白事時她老公出手也很闊氣,給她賺足了面子。我娘家那邊寨子上的人非常羨慕她,說她的婚姻非常幸福,很多長輩私下說嫁女兒就要像秀秀一樣,嫁個有錢人。我就是命苦,嫁了個窮光蛋,不僅生活上辛苦,而且還經常吵架,日子真是沒法繼續過下去,我堅決要求離婚就離了。”

三、農村離婚類型的地位變遷與形成動力

(一)農村離婚類型的地位變遷

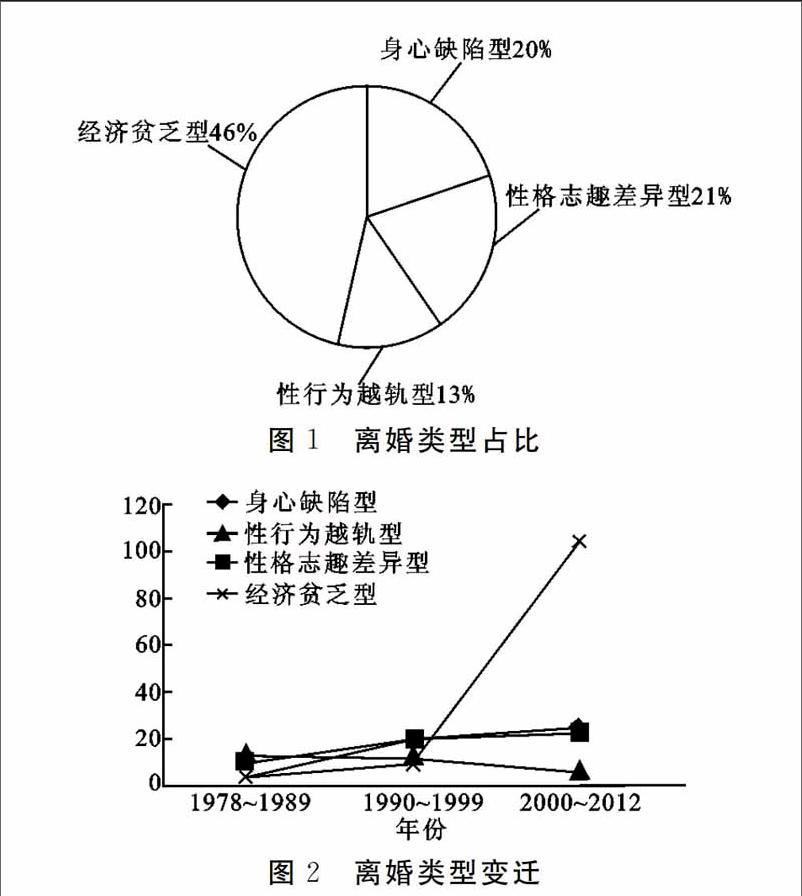

通過圖1、圖2可以得知河鎮離婚類型的地位變遷特征為:身心缺陷型離婚與性格志趣差異型離婚呈絕對數量上漲,相對比例下降;性行為越軌型離婚則呈絕對數量與相對比例的雙重下降;經濟貧乏型離婚絕對數量與相對比例都呈快速增長且已經成為離婚的主要類型,占到464%,其他幾種類型處于次要地位。

首先,身心缺陷型離婚絕對數量有一定程度增長,但相對比例下降。依據人口發展規律,有身心缺陷的在總人口維持相對穩定的比例,只是在傳統時期存在離婚的限制性結構,在結構趨于開放后,選擇離婚的比例上升。特別是夫妻對“性”的觀念趨于解放,“性”生活的質量與婚姻質量緊密相關,進而對婚姻穩定性產生顯著影響,因為性生活的不和諧造成的離婚在這一類型中占據主要部分。

其次,性格志趣差異型離婚絕對數量有一定增長,但相對比例下降。閻云翔通過對下峽村考察后發現,隨著年輕一代的獨立性和自主性崛起,婚姻行為中的浪漫愛情也逐步增強[20]。隨著傳統父母決定的婚姻轉向子代做主的自主婚姻,夫妻之間在結婚前的交往有助于性格志趣的了解與磨合。另一方面,自主浪漫型下的婚姻夫妻之間對性格志趣也更為看重,從而發生的矛盾多,導致感情不合型婚姻呈現出總體平衡態勢。

再次,越軌型離婚呈現出絕對數量與相對比例都下降的特性,在離婚類型中相對比例下降,且從絕對數量上先保持平穩再不斷下降。越軌行為在村莊中呈現快速增長態勢,然而因婚外性越軌而導致的離婚卻下降的悖論在于村民對越軌行為態度的變遷,村民對越軌行為由不接受到寬容。傳統時期河鎮男性出軌的,需要掛紅,婦女出軌的則會受到村莊輿論的懲罰,夫妻中無過錯一方大多會選擇離婚。陳訊在鄂東北Y村調查發現20世紀八九十年代只有6起越軌行為,進入到2000年以后卻有24起,但因為越軌行為引發的離婚比例下降,越軌行為正逐步成為村民日常生活中心照不宣的常態,其主要從人口流動增強、避孕措施普及與村莊社會結構的原子化幾個方面予以解釋[27]。

最后,經濟貧乏型離婚呈現絕對數量與相對比例雙重上升的態勢。在20世紀八九十年代經濟貧乏型離婚在離婚類型中所占比例最低,而2002年以后則成為最主要類型,所占比例接近50%,這與打工經濟的興起緊密相關。徐安琪對上海、蘭州城鄉4個區域的實證調查得出經濟壓力與離婚風險存在較強的正相關,這與本文的結論實際上相符[28]。

(二)農村離婚類型地位變遷的形成動力

從圖2得知身心缺陷型離婚、性格志趣差異型離婚與性行為越軌型離婚總體保持穩定,經濟貧乏型離婚急劇增長,成為主導的離婚類型,經濟因素成為推動農村離婚快速上升的關鍵,婦女成為提出離婚的主體。本文對于經濟貧乏型離婚在農村離婚處于主導主要從婚姻價值與社會結構兩個方面進行解釋。

首先,婦女從家庭本位的本體性價值轉向個體本位的現實生活。傳統時期婦女的生命歷程劃分為三個階段,即未嫁從父、既嫁從夫、夫死從子,其中婚姻成為婦女的身份從娘家轉變為婆家的關鍵節點,婦女通過依附于丈夫與兒子在婆家獲得歸屬與人生意義。婦女基于本體性價值考慮對婚姻形成了長久預期,因而對于婚姻中的矛盾摩擦以容忍與退讓為主,輕易不選擇離婚。吳飛提出家庭作為過日子的基本單位,人、財產與禮儀三位一體,過日子的最終目的指向家庭成員間的親密情感與意義歸屬,因為有著情感與意義的支撐,穩定的婚姻預期由此得以形塑[24]。財產要素只是過日子的手段,實現家庭成員間的親密情感才是最終目的,手段服務于目的。

隨著新中國成立后的婦女解放以及改革開放后現代性向村莊滲入,使得婦女恪守的傳統以父系權威為基礎的倫理規范遭到解構,并重塑了一套以個體為本位的價值規范。“現在的娃,結婚快,變臉快,離婚快,不像以前的人,顧臉面,顧家,顧孩子,顧老人,現在則什么都不顧”,有學者將其概括為“拋夫棄子”[29]。這套個體本位的倫理規范注重夫妻間的浪漫愛情以及當下現實生活,即注重個體的基礎性價值與社會性價值,而傳統的本體性則處于次要地位。物資生活作為個體本位價值觀念的基本內容,打工經濟的興起使得婦女受到城市消費文化的熏陶并加以內化。婦女對物質消費從生存滿足型轉向生活享受型,意味著財產這一單一要素決定了過日子的好壞,成為評價過日子的原則,傳統過日子中的親密情感與價值歸屬意涵弱化。財產要素從作為過日子的手段演變成為目的,婦女基于物質需求的滿足程度評價婚姻是否幸福,從而做出是否維持婚姻的抉擇,在缺乏超越于物質滿足之上的情感與意義支撐后,穩定的婚姻預期無法形成。河鎮家庭的主導生計模式為以代際分工為基礎的半工半耕,即年輕夫妻外出打工,父母在家務農與照顧小孩。受制于較低的受教育程度,在外打工的年輕人多只能從事勞力型的流水線工作,夫妻倆一年收入平均在4~5萬元,農業收入主要服務于家庭再生產,無法產生剩余。對于那些處于家庭生命周期的不利階段,即勞動力配置處于劣勢的家庭,家庭收入低于一般打工家庭,家庭再生產費用的增長已經對其形成了很大壓力,而婦女個體層面消費的不斷增長,對男性經濟條件提出了更高的要求,當男性無法達到要求時,夫妻間的摩擦矛盾隨之增多,婚姻解體的幾率大大增加。

其次,消費圈的城鄉一體化。現在年輕婦女在日常性需求層面預期提高與打工經濟后消費圈的變遷有著很大關系。傳統時期的家庭為生產與生活雙重單位,生產單位意涵突出,家庭自給自足程度較高,與市場發生關聯度低,市場交易范圍以集鎮為限。河鎮直到20世紀八九十年代,村民的衣服鞋子主要由婦女制作,縫紉機成為男性締結婚姻必須購買的物品,擅長女紅的婦女會受到村民的贊許。婚姻維系期間的家庭消費包括家庭整體消費,體現在撫育與教育子代的家庭再生產以及社會性的人情交往等方面,另一層面為個體消費。傳統時期家庭個體消費讓位于家庭整體消費,且個體消費處于底線的生存滿足型層次。

打工經濟使得村莊開放,現在村民與市場發生關聯度很高,自己動手做衣服、鞋子的家庭基本上不存在。村民與市場的互動從集鎮這一初級市場轉向縣域以上的中心市場。年輕人在外打工也是接受與內化城市消費觀念的過程,他們的消費理念從實用到樣式、品牌與質量,由此日常消費開支必然增加。同時交通的便利與電視、互聯網等現代媒介的普及也為他們消費提供了便利,進一步推漲其消費預期。當下家庭消費的特征為個體消費,特別是婦女的消費快速增長,在家庭消費中所占比例升高,且婦女的個體消費從生存滿足型轉向生活享受型。婦女的物質消費包括兩個層次:一為現實的物質需求,如對衣服鞋子化妝品等生活用品以及首飾手機等耐用消費品。上文案例中提到的秀秀的老公為收入較高的包工頭,她一年買衣服在2 000元,化妝品在1 000~2 000元。另一為隱性的消費預期,婦女通過與其他婦女的消費競爭與攀比中對物質需求不斷提出更高要求。一部分經濟條件好的婦女消費場域上移到了縣城,愈加注重衣服、鞋子的樣式、品牌與質量。她們的消費行為引導了村莊輿論,其較高的物質消費行為具有了合法性,經濟條件較好的婦女的消費行為會對其他婦女構成心理壓力,其他婦女在與她們比較中感受到落差,一般條件婦女的消費預期的提高雖然不一定轉化為現實的物質消費,但必然會造成婦女與丈夫的摩擦矛盾增多,使得婚姻處于不穩定狀態中。

再次,打工經濟帶來婚姻圈流動與女性婚姻資源稀缺,強化了婦女在婚姻市場的優勢地位。桂華、余練提出婚姻市場理論,從而解釋了農村普遍出現彩禮升高,男性婚姻成本大幅度增加[30]。婦女在婚姻市場的優勢地位在婚姻維系期間繼續保持,這可以從婚姻替代選擇理論理解。女性婚姻資源的總體性稀缺加上婚姻資源流動使得婦女即使離婚,選擇機會多,不存在再嫁難問題。河鎮70%以上的婦女提出離婚都在3年以內完成再婚,甚至不少在離婚前說媒的已經踏破門檻。婦女再嫁的男方仍要支付彩禮并辦酒席,一部分離婚婦女再嫁的對象為初婚,離婚對婦女在婚姻市場的要價已經不會產生多少負面影響。相反,離了婚的男性再娶意味著又要支付婚姻成本,河鎮離婚案例中只有30%~40%再娶,剩下的重新成為光棍。離婚成本由男性單獨承擔,孩子一般由男方撫養,婦女事實上較少支付孩子撫養費。

最后,婦女提出離婚的社會支持網絡。傳統時期夫妻之間鬧離婚,有著家族網絡與行政網絡兩道屏障,家族里有威望的都會主動介入,村莊權力也會積極干預,“勸和不勸分”與“寧拆十座廟,不破一樁婚”成為離婚調解的基本原則與傾向。在大集體時期離婚首先要經過大隊,并在大隊調解無效情況下開具介紹信夫妻才準許離婚。傳統時期不管夫妻一方誰提出離婚,離婚本身為負面的象征,意味著家丑,同時婦女離婚后再婚很難,地方性規范的約制增加了離婚成本,從而維護了婚姻穩定性。打工經濟興起后,原有的地方性規范消解,村民之間交往的理性化意涵增強,離婚成為夫妻的私事,家族與村莊喪失了介入的合法性,甚至不少夫妻離婚,村民都不知道。現村民離婚不用經過村里,只要雙方同意直接到民政局辦理手續即可。離婚的負面標簽去除,村民對離婚逐漸接受,社區結構力量的后撤為離婚現象的增多提供了社會基礎。另一方面,傳統時期夫妻鬧離婚時,婦女的娘家會積極勸和,否則娘家就會遭到負面評價,丟臉面,甚至娘家會主動將女兒送到婆家。現在娘家不再站在婆家的立場考慮是否支持女兒離婚,而是從女兒個體角度考慮,甚至出現娘家為了再次獲得彩禮而教唆女兒離婚的案例。

四、弱勢累積與底層焦慮:經濟貧乏型離婚快速增長的后果

經濟貧乏型離婚在農村離婚中的主導地位,表明物質因素對婚姻的維系作用愈益強化,經濟條件與婚姻的穩定性之間為強相關關系。在我國婚育年齡人口總體上男多女少、婚姻擠壓日益嚴重的情況下,婚姻“梯級遷移”的結果是農村地區,特別是貧困地區和邊遠民族地區成為婚姻擠壓的直接受害區。這些地方經濟落后,教育發展緩慢,現在又面臨“婚姻資源”的流失,出現“弱勢累積”[31]。婚姻上的弱勢累積現象不僅表現在初婚市場上,還表現在離婚后的再婚市場上。宋麗娜將農村離婚后的男性再婚困難現象稱之為“重返光棍”,這主要在于男性難以承受婚姻支付成本,男性在再婚市場也無談判能力[7]。以河鎮為例,現在結婚彩禮6~7萬元,加上建房、置辦家具、三金及辦酒席總共在20萬元以上。即使娶離過婚的也同樣要支付彩禮與辦酒席,只是彩禮數額降低為2~3萬元。婦女主導的婚姻秩序與婚姻維系的物質化傾向使得農村中貧困群體面臨巨大的地位焦慮。河鎮近年就發生過兒媳婦與兒子之間因為兒媳婦花錢不夠節省,被兒子說了幾次,雙方發生爭吵,兒媳婦一氣之下跑回娘家,并準備離婚,公婆在反復勸說無效情況下,婆婆選擇投水庫自殺這種悲壯的方式挽回婚姻。其他家庭雖然沒有出現上述案例的極端情況,但少數極端的案例在村莊產生很強的擴散效應,男方家庭為了維持婚姻,一方面對婦女的物質需求盡力滿足,另一方面婦女以離婚為策略在婆媳關系與夫妻關系中的博弈中占據主動而導致婦女的家庭地位進一步提高。

經濟貧乏型離婚的快速升高所形塑的貧困群體的二次弱勢累積與心理焦慮,較易誘發一定的社會風險。河鎮和平村村民劉洋在妻子因為家庭經濟原因選擇離婚,兩人在去鄉政府離婚的路上因夫妻之間對待孩子撫養費上起爭執,隨后劉洋用事先準備好的匕首刺死妻子,然后自殺。除了經濟貧乏型離婚快速增長帶來的社會風險,相應的道德風險同樣值得注意。陳訊分析認為隨著物質因素在離婚中作用的凸顯,意味著在物質捆綁下的婚姻出現了倫理性危機,傳統意義上的夫妻責任和義務逐步弱化,婚姻倫理逐步被消解,婚姻的價值正在經歷著翻天覆地的變化[32]。當前傳統的婚姻倫理已逐步解體,新的價值規范尚未完全建立,由此產生的道德真空與社會失范現象層出不窮。李永萍等在對關中金村的離婚調查中指出女性主導了婚姻秩序,通過重構婚姻中的權利主體、權利空間和權利合法性,形成了“退出權”為實踐形態的婚姻主導權,這種權利為“無義務的權利”,導致了家庭生活倫理內容的空洞化[33]。

五、結語

費孝通在鄉土中國中指出家庭作為基本的撫育單元,承擔著社會繼替的功能[18]。家庭的穩定建立在婚姻穩定基礎上,處在從傳統向現代過渡的社會轉型期的中國,婚姻制度相應發生著劇烈變遷。在人口與面積占到全國大多數的農村,離婚率的快速升高已為事實,探討其背后的形成機制具有很強的現實與理論意義。

據此,本文的結論為兩點。首先,依據黔南河鎮從1978~2012年257例離婚案例的數據,筆者按照離婚的直接原因將離婚分為身心缺陷型、性格志趣差異型、性行為越軌型以及經濟貧乏型。不同類型的離婚隨著時間的變遷呈現出不同的樣態。身心缺陷型,作為一定比例人口較為固定部分,因此導致的離婚總體上有小幅度上升。隨著婚姻模式從傳統的父母決定轉向子代做主的浪漫婚姻,夫妻之間在婚前的了解增多,有利于婚后關系相處;另一方面,年輕一代對夫妻間的親密情感更為看重,雙方產生矛盾幾率增多,正反作用力的相互抵消使得性格志趣差異型婚姻總體平穩,略有上升。相反,性行為越軌型離婚卻呈下降趨勢,而越軌行為卻在增多,這主要在于村民對越軌行為的包容與接受。最后,經濟貧乏型離婚上升幅度最快,現已占到全部離婚類型的百分之46%,由此可見物質因素在婚姻維系期間作用的凸顯。

其次,經濟貧乏型離婚,其形成機制在于價值與結構的雙層動力。婦女的婚姻價值從傳統的家庭本位的本體性價值轉向個體本位的社會性價值。傳統時期的婦女通過丈夫與兒子在婆家獲得歸屬與人生意義,從而對婚姻有著長久的穩定預期,現代婦女解放以及市場自由平等觀念的滲入,使婦女原有的本體性價值消解,她們更加注重個體的物質生活滿足。另一方面,從結構角度理解,由于婚姻圈的流動與女性婚姻資源稀缺,婦女在再婚市場同樣有著很大優勢,替代選擇多。相反男性則承擔離婚成本,并面臨著再次支付婚姻成本的境地。此外婦女婆家的家族與村莊力量在離婚問題后撤后,婦女離婚時可以獲得娘家親屬網絡的支持,婦女離婚的結構性障礙消除。

婦女主導的婚姻秩序以及婚姻物化傾向,形塑了農村地區貧困階層的弱勢累積與地位焦慮,從而易誘發一定的道德風險與社會風險。一些地方出現了離婚后的越軌與違法犯罪現象,這需要引起社會的反思與警醒。

參考文獻:

[1] 孫煒紅,張沖.中國人口十年婚姻狀況的變化趨勢——基于“六普”和“五普”的數據分析[J].四川理工學院學報(社會科學版),2013(4):1116.

[2]西蒙娜·德·波伏娃.第二性[M].李強,譯.北京:西苑出版社,2004:265.

[3]石人炳.農村剩男現象調查:農村離婚率已高于城市[N].中國青年報,20160225.

[4]曾棉創.農村離婚訴訟案件中婦女權益保障研究[D].廣州:暨南大學,2011:1517.

[5]鄔文婷.我國農村婦女離婚時財產權益保障研究[D].北京:中央民族大學,2016:1728.

[6]徐安琪,葉文振.父母離婚對子女的影響及其制約因素——來自上海的調查[J].中國社會科學,2001(6):137149.

[7]宋麗娜.“重返光棍”與農村婚姻市場的再變革[J].中國青年研究,2015(11):8490.

[8]陳訊.婚姻價值變革[M].北京:中國社會出版社,2014:202208.

[9]賀雪峰.農民價值觀的類型及相互關系——對當前中國嚴重倫理危機的討論[J].開放時代,2008(3):5158.

[10]陳柏峰,董磊明.治理論還是法治論——當代中國鄉村司法的理論建構[J].法學研究,2010(5):3446.

[11]李迎生.現代社會中的離婚問題:成因與影響[J].人口研究,1997(1):78.

[12]巫昌禎,王德意,楊大文.當代中國婚姻家庭問題[M].北京:人民出版社,1990:253260.

[13]曾毅.中國80年代離婚研究[M].北京:北京大學出版社,1995:9092.

[14]葉文振、林擎國.當代中國離婚態勢和原因分析[J].人口與經濟,1998(3):2228.

[15]蔡禾.文明與代價——婚姻的嬗變[M].廣州:廣州出版社,1993:125126.

[16]尚會鵬,何祥武.鄉村社會離婚現象分析[J].青年研究,2000(12):17.

[17]張雪霖.階層分化、社會流動和農村離婚新秩序——以魯西北C村離婚經驗為例[J].中國青年研究,2016(12):3338.

[18]費孝通.鄉土中國 生育制度[M].北京:北京大學出版社,1998:128.

[19]李銀河.中國女性的性觀念[J].社會學研究,1996(2):3639.

[20]徐安琪,葉文振.婚姻質量:度量指標及其影響因素[J].中國社會科學,1998(1):144159.

[21]閻云翔.私人生活的變革:一個中國村莊里的愛情、家庭與親密關系1949-1999[M].龔小夏,譯.上海:上海書店出版社,2009:77.

[22]徐安琪,葉文振.婚姻質量:度量指標及其影響因素[J].中國社會科學,1998(1):144159.

[23]袁陽.不變的情結和開放的心靈——關于當代青年婚姻家庭觀念現狀的報告與闡釋[J].西南民族大學學報(人文社科版),2005(1):3842.

[24]恩格斯.馬克思恩格斯選集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995:239.

[25]吳飛.論“過日子”[J].社會學研究,2007(6):6685.

[26]李萍.當前我國農村離婚率趨高的社會學分析[J].中國青年研究,2011(5):1720.

[27]陳訊.越軌抑或常態:理解農村婚外性行為現象的一個視角[J].西北人口,2013(1):115120.

[28]徐安琪.離婚風險的影響機制——一個綜合解釋模型探討[J].社會學研究,2012(2):109125.

[29]陳訊.拋夫棄子:理解農村年輕婦女追求美好生活的一個視角——基于黔南S鄉的調查與分析[J].貴州社會科學,2014(9):165168.

[30]桂華,余練.婚姻市場要價:理解農村婚姻交換現象的一個框架[J].青年研究,2010(3):2436.

[31]石人炳.青年人口遷出對農村婚姻的影響[J].人口學刊,2006(1):3236.

[32]陳訊.婚姻價值變革:山河鄉離婚現象研究(1978-2012)[D].武漢:華中科技大學,2013:193195.

[33]李永萍,杜鵬.婚變:農村婦女婚姻主導權與家庭轉型——關中J村離婚調查[J].中國青年研究,2016(5):8692.