外出務工對農村地區教育人力資本積累的影響

霍鵬 屈小博++朱烈夫 阮榮平

摘要:隨著國民收入的穩步提升,已跨入中等收入國家的中國面臨著陷入中等收入陷阱的威脅,而提升教育人力資本水平被公認是跨越中等收入陷阱的關鍵舉措。因此,研究青少年,特別是教育環境受到較大沖擊的、有過外出務工經歷人員子女的教育人力資本積累問題有著十分重大的意義。據此使用CHIP2013農村部分數據,考察分析了父母外出務工經歷對其子女受教育年限的影響。研究結果表明:父母在子女14歲及之前的外出務工經歷對子女教育人力資本的積累具有顯著的負向影響。相對于沒有父母外出經歷的子女而言,該人群子女的受教育年限要少近0.23年。與此同時,其獲得高中及大學及以上學歷的幾率低4%。父母的外出務工經歷對于子女教育人力資本的積累產生了顯著的負向影響。

關鍵詞:外出務工;子女教育;教育人力資本

中圖分類號:G725;F323.6文獻標識碼:A 文章編號:1009-9107(2017)03-0127-09

引言

世界銀行統計數據顯示,2010年中國人均國民總收入已達到4 260美元,進入“上中等收入”經濟體,這也標志著我國經濟社會進入新階段。然而,從中等收入經濟體邁向高收入經濟體,將面對許多全新的難題,假如應對不當,就有可能陷入中等收入陷阱之中[13]。而基于廣泛國際經驗的總結,提升教育人力資本(本文所指的“教育人力資本”為狹義上的概念,即接受正規教育的年限)則被認為是一個國家成功跨越中等收入陷阱的關鍵解決辦法之一。

隨著社會經濟的不斷發展,我國教育人力資本有了巨大的提升。與城市比較,農村教育人力資本在質量和數量上仍然存在巨大的差距。外出務工人員子女由于其相對較多的人數、相對更差的教育表現備受學界關注[46]。外出務工子女不一定要有較高的學歷,但只有具備一定的知識技能,他們才能在升級后的產業中獲得較多的工作機會,否則只能在非正式經濟中尋求工作。如果這種情況在我國廣泛出現,就會像世界其他發展中國家一樣,獲得更好生活水平的預期會使很多人離開既有的社會規范和體系并加入有組織的犯罪或其他非正式經濟[3]。因此,通過研究父母外出務工經歷對子女教育人力資本積累的影響,對進一步改善其福利狀況,提升我國整體教育人力資本水平及實現經濟與社會的穩定和可持續發展具有十分重大的現實意義。

現有相關文獻從投資回報以及代際傳遞方面,對于子女教育人力資本的積累進行了考察[710]。在這些研究中,對于子女教育人力資本的研究、分析角度大多從短期影響出發,關注父母外出務工行為對于子女成績、心理狀況的影響,得出的研究結果也存在著較大的差異。而在較長期角度的研究中,對于“父母外出務工經歷是否影響了子女的教育人力資本積累”這一問題則關注較少。僅從子女的學習成績這一方面考察父母外出務工經歷對子女教育人力資本的影響是存在偏差的:首先,在某一特定的學習階段,子女的學習成績可能存在一定的波動性;其次,父母外出務工經歷對于子女教育人力資本積累的影響不僅僅體現在學習成績上,同時還體現在父母對子女接受更高層次教育的態度以及對子女就業選擇上。隨著近幾年勞動力市場供給需求的變化,外出務工人員工資逐年上升,其工資與大學畢業生的差距不斷縮小[1112]。因此,這種趨勢會在很大程度上影響有外出務工經歷的父母對子女接受教育的態度。此外,父母外出務工經歷會增加子女在就業市場上的人脈資源和信息資源,減少部分子女外出務工所面臨的機會成本,并進一步增加其子女放棄學業,選擇盡早進入勞動力市場的可能性。基于上述分析,僅僅用學習成績這一指標,并不能準確衡量父母外出務工經歷對子女教育人力資本積累所產生的影響。

本文使用2014年城鄉居民收入分配與生活狀況調查(CHIP2013)數據,截取CHIP2013農村部分調查數據中18~35歲已進入勞動力市場的調查樣本,將其“受教育年限”作為因變量進一步探究并回答“父母的外出務工經歷是否影響了子女教育人力資本的積累”這一問題。

一、文獻綜述及理論分析

眾多學者研究了父母外出務工經歷對子女教育產生的影響,其研究呈現出不一致的結果:一部分學者認為,由于固有生活方式的改變,父母外出務工經歷對子女身心健康和學習表現都有著較為顯著的負向影響。其中一些研究認為,造成這種狀況的原因是父母外出后,子女缺乏父母監督,再加上祖輩監護人文化水平低,無力輔導,從而造成了其學習成績不理想,厭學、逃學甚至輟學的狀況[1320]。另一部分研究也發現父母外出務工對子女的教育會產生負向的影響,但認為這種現象產生的原因并不是由于父母外出后無人輔導功課(大部分農村家長沒有輔導子女功課的能力)造成的,而是由于子女對父母的想念和隨之而產生的孤獨、寂寞等一系列心理因素所導致的[21]。王東宇[22]、池瑾[23]、劉成斌[24]等的研究也都認為父母外出務工可能會對子女的行為習慣、人際交往能力以及心理健康水平產生負向的影響,而這種社交能力上的不足以及較低的心理健康水平可能才是導致子女教育表現欠佳的“罪魁禍首”。

另一部分學者認為父母外出務工對于子女的教育存在著一定的積極影響:父母外出務工能夠提高家庭收入,從而對子女的教育產生正向影響[45,2526]。國際上討論國際移民對子女教育影響的文獻大多持這一觀點,這部分學者認為國際移民的匯款能夠通過提高家庭教育支出、減少孩子參與勞動的時間來增加子女接受教育的機會,進而改善子女的受教育狀況[4,2728]。但是,不同于上述觀點,在謝貝妮[29]等的研究中,認為父母外出務工所帶來的“收入效應”并不一定總大于子女因缺乏照顧而導致的負面影響,所以,很難確定父母外出務工會對子女的教育產生正向影響。劉成斌[30]的調查研究也發現,自改革開放以來,隨著農村基礎教育收費制度的改革以及農村地區經濟條件的不斷好轉,由于經濟原因失學、輟學的農村青少年比例已經越來越小,農村地區輟學外出打工的青少年大多不是由于學費、生活費用等經濟原因“被迫”輟學,而是普遍的“主動”輟學外出打工。

此外,還有一部分學者認為,父母外出務工經歷對子女教育的影響并不直接體現子女的教育表現(即成績之上),而是通過父母對教育的態度影響子女的教育人力資本積累。從父母的外出務工經歷來看,這種經歷對子女教育影響的方向主要取決于外出務工地區相對于家庭所在地區教育回報率的大小[3132]。袁夢[6]等的研究認為父母外出務工有助于提高父母對子女教育回報率的預期——農村地區地理位置偏僻,較為落后和封閉,非農就業機會較少,農村居民對教育回報率的預期較低,從而抑制了其對子女教育人力資本的投資。因此,相比沒有外出務工經歷的父母而言,有過外出務工經歷的父母通過外出務工接觸到了相對更多的信息,認識到有較高受教育水平就有機會獲得較好的就業機會,這有利于子女的教育獲得。而在劉成斌[30]的研究中,其研究結論則與袁夢[6]等的觀點不同:由于農村家庭對于利益維度把握的單一性、對事物發展把握的短期性以及對風險認知的片面性等特點,在進行決策時,他們往往只考慮短期的“經濟帳”,而缺乏長遠規劃。因此,即便對于子女的教育投資在長期內存在著較高的回報率,但是由于農村家庭經濟決策依賴直覺經驗、下意識與非邏輯思維[33],上述依據教育回報率進行理性決策的狀況也相對較難出現。與此同時,隨著我國勞動力市場“劉易斯拐點”的到來,外出務工人員內部教育收益率的差距、外出務工人員與城市職工之間工資的差距以及外出務工人員與大學畢業生工資收益的差距日趨縮小[12],這些教育機會成本的上升都會使父母(特別是有過外出務工經歷的父母)對子女選擇繼續接受教育產生負向影響。

除上述影響因素外,父母在外出務工的過程中所形成的社會關系網絡也會對其子女的教育產生影響。從機會成本的角度看,父母外出務工所形成的社會網絡會對子女繼續學習的意愿產生一定的影響[34]。這種關系網絡的產生會使其子女的遷移機會大大增加,進而對子女教育人力資本積累產生負向影響[35]——有父母在外出務工過程中所建立的社會關系網絡,就業信息相對更易獲得,工作機會的搜尋成本以及部分生活成本也會進一步降低[36],子女也就更易選擇盡快結束自身學業,開始外出打工生涯。劉成斌[30]在其研究中的發現也進一步證實了上述觀點:農村地區輟學外出打工的青年傾向于通過親戚鄰居的介紹而獲得打工崗位,在外務工的“關系”與“網絡”對農村青年輟學打工存在著“推動”作用。

基于對上述文獻的分析、梳理與總結,可以得出如下結論:(1)父母外出務工所導致的家庭結構改變不僅使子女在學習上的監督、輔導時間減少,而且因在童年時期缺少父母的陪伴也會對子女的社會交往能力、心理健康水平產生負向的影響,最終影響子女的受教育年限,即對子女教育人力資本的積累產生負向作用。(2)父母外出務工過程中的“經歷”“積累”在一定程度上也會對子女的教育產生負向影響。父母在外出務工過程中所建立的人脈資源、社會資源能夠減少子女外出尋找工作過程中的生活成本、工作信息搜集成本,并且同時減少了子女初入社會尋找工作所面臨的“道德風險”與“逆向選擇”。這種成本與風險的降低,會增加子女放棄學業、輟學外出務工的可能性,進而影響子女教育人力資本的積累。(3)由于農村家庭對于利益把握的單一性、短期性以及對風險認知的片面性等特點,父母較難根據教育回報率對子女教育問題進行理性分析與決策,而父母外出務工經歷對子女產生“榜樣影響力”“文化環境影響力”以及“短期內客觀的物質獲得影響力”,加之近年來外出務工人員工資水平上升以及“大學畢業生工資不如農民工”現象的出現,都可能導致子女傾向于選擇盡快結束學業外出打工,或者選擇輟學打工。(4)上述一些文獻也提到父母外出務工會對留守子女的教育帶來正向的“收入效應”,但是這種效應會與子女因為缺乏照顧而產生的心理上、學業上的多種負向效應相互抵消。因此,基于上述文獻綜述與理論分析,有較為充分的理由認為,父母的外出務工經歷對子女教育人力資本的積累(受教育年限)產生了負向影響。

二、數據介紹與模型選擇

(一)數據來源

本文所使用的數據來自于北京師范大學中國收入分配研究院所主持的中國居民收入調查(CHIP2013)。該調研項目執行時間為2014年7-8月份,主要搜集樣本住戶2013年的相關數據,涉及15個省份126個城市234個縣區抽選出的18 948個住戶樣本和64 777個個體樣本。其中城鎮住戶樣本7 175戶,農村住戶樣本11 013戶 ,外來務工住戶樣本760戶。CHIP2013數據內容包含樣本住戶個人層面的基本信息、就業信息,以及家庭層面的基本信息、主要收支信息和部分專題性問題。

本文的分析數據選用CHIP2013農村部分住戶樣本,并從中截選標注為“子女”的個人樣本(樣本年齡為18~35歲且于2013年已進入勞動力市場)5 030個進行分析研究。選取該年齡段農村居民樣本進行分析的主要原因是:該年齡段的農村居民就學年齡與我國農村外出務工潮出現的時間較為一致,能較為恰當地體現父母外出務工經歷對子女教育的影響。

(二)模型選擇與統計性描述

從分析方法上看,目前的一些研究仍存在著一定的缺陷,即計量分析中的內生性問題:

1.自選擇問題。外出務工并不是一種“隨機生成”的結果,而是一種基于自身條件的“自選擇”,簡單的OLS回歸結果可能會忽略由于特征變量的顯著性差異而導致的估計偏差。因此,必須根據對已有文獻的分析與研究,控制對子女教育人力資本積累會產生較大影響的特征變量。

2.反向因果問題。即父母外出務工決策可能與子女的受教育狀況存在著相關關系。父母外出務工決策的結果可能并不獨立于子女的學習成績,學習成績具有一定的內生性,子女受教育狀況會對父母外出務工決策產生顯著影響,在某些情況下,甚至會出現父母發現子女的學習成績下降,放棄外出務工而返鄉[3738]。

基于上述分析,許多學者[4,6,29,39]使用OLS或Probit多元回歸模型,并在控制個體特征變量影響的基礎上,進一步運用匹配傾向得分法(PSM)、廣義匹配傾向得分法(GPSM)對內生性、自選擇性進行規避,研究父母外出務工經歷對子女小學、初中、高中學習成績以及升學等某一階段教育表現的影響,但是父母外出務工經歷對于子女教育人力資本最終積累的影響并未驗證。

在參考已有文獻研究的基礎上,本文通過對CHIP2013農村部分樣本調查問卷以及樣本特征的分析,構造“子女14歲及其之前父母是否有外出務工行為”這一變量對父母外出務工經歷進行細致化的界定,并選擇子女的“受教育年限”“學歷”而非“學習成績”作為因變量,運用控制了關鍵個人、家庭變量的OLS回歸分析模型,以及匹配傾向得分法(PSM)進一步解決可能存在的反向因果以及內生性問題。通過分析父母外出務工經歷對子女教育的長期影響,進而分析父母外出務工這一經歷是否對于農村地區教育人力資本的積累產生影響。

基于以上分析,本文首先得到關于父母外出務工經歷Worki對子女受教育年限Yi的基本OLS回歸模型:

其中,Yi表示子女的受教育年限,Worki變量表示父母的外出務工經歷,當樣本i的父母在其14歲及之前有外出務工經歷時,其值為1,否則為0。誤差項為ui。Worki有可能與ui相關,在此基礎上,對殘差ui項進行分解,分解出可能Worki與有關的變量,具體包括子女的性別、年齡、民族、主觀健康程度以及父親的工作、父親是否是黨員、家庭資產以及子女數量。根據上述分解,可得模型:

本文通過CHIP2013城鄉居民收入分配與生活狀況調查問卷(農村住戶)第一部分中的“2.您與戶主的關系”“4.您的出生年月”,第四部分中“2.您第一次離開戶口所在的鄉鎮,外出務工的時間”構建出二值變量“父母在子女14歲及以下外出務工經歷”(有過外出務工經歷=1,無外出務工經歷=0)。基于國際上對于年齡階段的普遍劃分,0~14歲為少兒階段,是個體成長過程中生理及心理發育最為重要的一個時期,因此,本文選取父母在子女14歲及以下外出務工經歷作為本文的“父母的外出務工經歷”自變量進行考察。文中“父母外出務工”這一概念的定義參照胡楓[4]等學者的定義,即父母雙方至少有一方存在外出務工經歷。由于調查問卷中相關問題的限制,也為盡可能通過更多數據樣本反映問題,本文只討論“父母外出務工行為”(二值變量)對子女教育人力資本的影響,不再分別關注“父母外出務工”本身及子女教育狀況的異質性所導致的差異。樣本中“父母中有一人或全部有過外出務工經歷”的人數為742人,占總體樣本比例的14.77%。樣本中因變量“子女受教育程度”的描述性統計分析見表2。

與此同時,本文還對于外出務工人員子女與非外出務工人員子女接受高中及以上教育水平、接受大學及以上教育水平的組間差異進行了分析。由表3可以看出,外出務工人員子女子接受教育水平的比率低于非外出務工人員子女。

除進行分組統計性描述之外,本文對各個年齡階段子女、父母的受教育年限進行了統計性描述分析(見圖1)。從Error Bar的分布來看各年齡段之間因變量“子女的受教育年限”,以及最為重要的控制變量“父親、母親的受教育年限”在各年齡階段之間并沒有顯著差異。

同時,本文還對不同群組樣本的重要影響變量進行了差異性分析,所得的結果見表4。

同時為了進一步排除可能存在的內生性問題,本文還使用了傾向得分匹配法(PSM)來估計父母外出務工經歷對于子女受教育年限的凈影響。PSM分析過程如下:

傾向匹配得分是在給定影響因素特征向量的條件下接受干預的條件概率,其表達式為:

式(3)中D={0,1}表示父母是否有外出務工的經歷;X表示研究對象接受干預前特征的多維向量;p(X)為研究對象在給定接受干預前特征向量條件下接受干預的條件概率。干預在本文中是指父母是否存在外出務工經歷,傾向性得分p(X)可以求出,則可以通過下面的計算途徑得到父母外出務工經歷對子女受教育年限的平均處理效應(ATT):

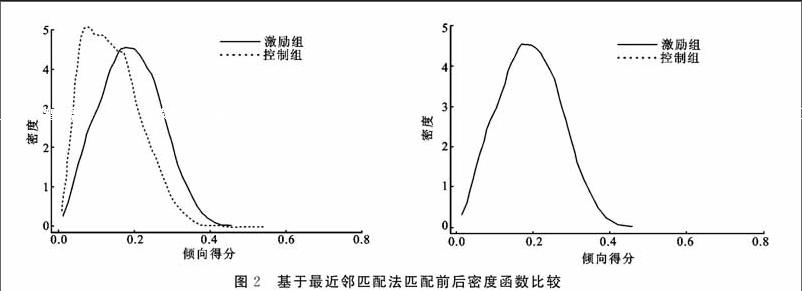

式(4)中,Y1i和Y0i分別是干預組和控制組的兩個反設事實情形下的潛在結果,i表示個體觀測。經過PSM估計中對變量的平衡性檢驗后,相關變量的差異性極大地縮小了,經統計分析顯示(具體結果見圖2),二者之間的差異已不存在顯著性。

三、結果分析

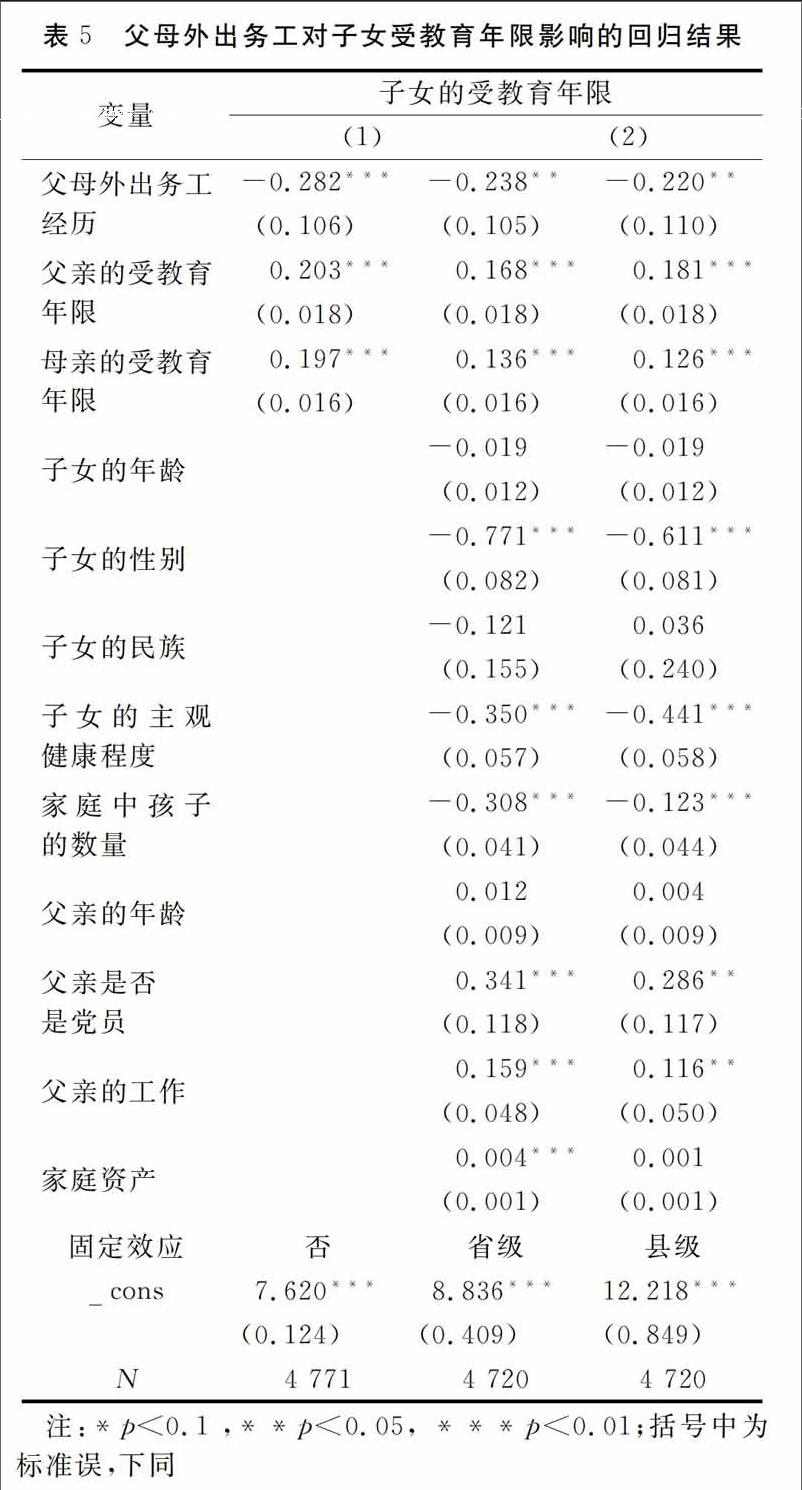

基于模型(1)、(2)的OLS回歸結果如表5所示。從表5的第一行可以看出,父母外出務工經歷對子女的受教育年限有著顯著的負向影響。在加入子女個人特征控制變量、家庭特征控制變量后,該負向影響依然顯著。分別對于省級虛擬變量、縣級虛擬變量進行控制后,父母外出務工經歷負向影響的顯著性并沒有發生實質性變化。在模型(2)控制縣級虛擬變量后,發現父母有外出務工經歷的子女比父母沒有過外出務工經歷的子女的受教育年限要少0.220年(p<0.05)。同時,通過模型分析還可以發現,相對于母親的受教育年限而言,父親受教育年限對子女的受教育年限有著更大的影響。在模型(2)控制縣級虛擬變量的條件下,父親受教育年限每增加1年,子女的受教育年限會增加0.181年(p<0.01);母親受教育年限每增加1年,子女的受教育年限會增加0.126年(p<0.01)。

在模型(2)中所呈現的子女的性別、主觀健康程度和家庭中孩子的數量、父親的社會地位(是否工作、是否是黨員)以及家庭資產對子女的受教育年限都有較為顯著的影響(p<0.05),其影響作用與目前現有研究的結果較為一致[4,6,40]。

一些學者認為使用基于外出務工虛擬變量的OLS回歸模型來估計父母外出務工對于子女學習成績影響的方法可能存在一定的“自選擇性”[29,41],這種自選擇性會使OLS回歸模型產生一定程度的估計偏誤。因此,本文在進行OLS回歸的基礎上,通過傾向匹配得分法對內生性進行糾正(見圖2)。通過對樣本內部不同組別的篩選與匹配,模型匹配所涉及到的變量差異度大大縮小,雖然仍有個別變量存在差異,但對于模型的估計已不會產生顯著影響。

表6給出了傾向匹配得分法的估計結果。從表6可看出匹配傾向得分法所估計的影響效應與OLS回歸分析所估計的影響系數較為吻合,匹配傾向得分法所估計出的影響系數也都較為顯著(p>0.1)。通過PSM的分析結果也可看出父母外出務工經歷對子女受教育年限產生了顯著的負向影響。

為了繼續檢驗上述結論的穩健性,本文基于加入控制變量的OLS回歸分析進一步分析父母外出務工經歷對子女最終學歷獲得的影響,具體結果見表7。通過表7可以看出:父母的外出務工經歷對子女接受高中、大學及以上教育都存在著顯著的負向影響。在加入控制變量與省級固定效應的條件下,相比于父母沒有過外出務工經歷的子女而言,父母有過外出務工經歷的子女接受大學及以上教育的比率要低4%(p<0.01)。與此同時,其子女接受高中及以上教育的比率也要低4%(p<0.05)。

四、結論

與其他中等收入國家一樣,我國在經濟增長速度開始放緩的情況下,正面臨著陷入中等收入陷阱的風險[3],只有進一步提升教育人力資本的水平才能更好地迎接產業轉型所帶來的挑戰。因此,關注人口數量眾多,且教育表現相對更弱的外出務工人員子女的教育人力資本積累具有相當重要的意義。基于上述考慮,本文通過對于CHIP2013農村部門相關數據的分析,對“父母外出務工經歷對其子女教育人力資本積累的影響”這一問題進行了研究。從實證分析中可以看出,模型(2)控制了縣級虛擬變量的計算結果與PSM模型的計算結果較為一致,父母的外出務工經歷顯著影響了子女的受教育年限:比較而言,父母有過外出務工經歷子女的受教育年限要低大約0.23年。與此同時,該人群子女獲得高中、大學及以上學歷的幾率要低4%。父母的外出務工經歷成為影響農村學齡青少年教育人力資本積累的重要因素之一。

隨著我國勞動力市場非熟練工人工資的不斷上漲,非熟練工人的真實工資已超過東南亞、印度以及拉丁美洲部分國家[42]。工資的上升一方面促使更多的農村學齡青少年選擇盡快結束自身教育進入勞動力市場,另一方面也大大提高了企業用工成本,促使部分勞動密集型企業進行跨國轉移,以尋求更低廉的勞動力。因此,對許多為了“高工資”而進入勞動力市場的低教育水平農村青少年而言,未來的產業轉型與升級或許意味著他們的結構性失業。正因為如此,重點關注心理健康水平、人際交往能力以及教育人力資本水平整體表現較差的外出務工人員子女,成為提升國家教育人力資本水平的重中之重。今后,應繼續加大對農村教育的財政支出,增加對農村基礎教育的傾斜力度,盡力減少農村學齡青少年就學的機會成本,推行十二年義務教育制度;加大對留守子女整體狀況的關注程度,努力遏制“讀書無用論”在農村地區的蔓延;繼續增加對外出務工人員勞動技能的培訓力度,為其創造更好的“再教育”環境。

參考文獻:

[1] 孔涇源.“中等收入陷阱”的國際背景、成因舉證與中國對策[J].改革,2011(10):513.

[2]蔡昉. “中等收入陷阱”的理論、經驗與針對性[J].經濟學動態,2011(12):49.

[3]張林秀,易紅梅,羅仁福,等.中等收入陷阱的人力資本根源:中國案例[J].中國人民大學學報,2014,28(3):818.

[4]胡楓,李善同.父母外出務工對農村留守兒童教育的影響——基于5城市農民工調查的實證分析[J].管理世界,2009(2):6774.

[5]陳欣欣, 張林秀,羅斯高,等.父母外出與農村留守子女的學習表現——來自陜西省和寧夏回族自治區的調查[J].中國人口科學,2009(5):103110.

[6]袁夢,鄭筱婷.父母外出對農村兒童教育獲得的影響[J].中國農村觀察,2016(3):5356.

[7]張蘇,曾慶寶.教育的人力資本代際傳遞效應述評[J].經濟學動態,2011(8):127132.

[8]池麗萍,俞國良.教育成就代際傳遞的機制:資本和溝通的視角[J].教育研究, 2011(9):2228.

[9]鄒薇,鄭浩.貧困家庭的孩子為什么不讀書:風險、人力資本代際傳遞和貧困陷阱[J].經濟學動態,2014(6):1631.

[10] 杜鳳蓮.蘋果為什么落不遠? 農民工經濟融合代際傳遞的理論分析[J].勞動經濟研究, 2014(5):148160.

[11]吳克明,王平杰.大學畢業生與農民工工資趨同的經濟學分析[J].中國人口科學,2010(3):4142.

[12]蔡昉,都陽.工資增長、工資趨同與劉易斯轉折點[J].經濟學動態,2011(9):916.

[13]葉敬忠,王伊歡,張克云,等.對留守兒童問題的研究綜述[J].農業經濟問題,2005,26(10):7378.

[14]段成榮,楊舸,王瑩. 關于農村留守兒童的調查研究[J].學海,2005(6):2529.

[15]呂紹清.農村兒童:留守生活的挑戰——150個訪談個案分析報告[J].中國農村經濟,2006(1):4956.

[16]龔美琴.農村留守兒童教育研究[J].文科愛好者:教育教學版,2009,1(5):115.

[17]任運昌.空巢鄉村的守望[M].北京:中國社會科學出版社, 2009.

[18]Mckenzie D,Rapoport H.Can Migration Reduce Educational Attainment? Evidence From Mexico[J].Journal of Population Economics,2011,24(4):1 3311 358.

[19]Robles V F,Oropesa R S.International Migration and the Education of Children:Evidence From Lima, Peru.[J]. Population Research and Policy Review, 2011, 30(4):591618.

[20]呂利丹. 從“留守兒童”到“新生代農民工”——高中學齡農村留守兒童學業終止及影響研究[J].人口研究,2014(1):3750.

[21]王一濤. 關于留守兒童學習情況的調查與思考[J].班主任之友,2006(5):1618.

[22]王東宇,王麗芬.影響中學留守孩心理健康的家庭因素研究[J].心理科學,2005,28(2):477479.

[23]池瑾,胡心怡,申繼亮.不同留守類型農村兒童的情緒特征比較[J].教育科學研究,2008(S1):5457.

[24]劉成斌,王舒廳.留守經歷與農二代大學生的心理健康[J].青年研究,2014(5):2332.

[25]Edwards A C,Ureta M.International Migration,Remittances,and Schooling:Evidence From El Salvador[J].Journal of Development Economics,2003,72(2):429461.

[26]AmuedoDorantes C,Pozo S.Accounting for Remittance and Migration Effects on Childrens Schooling[J].World Development, 2010,38(12):1 7471 759.

[27]Rozelle S,Debrauw A.Migration,Remittances,and Agricultural Productivity in China[J].American Economic Review,1969,89(2):287291.

[28]Yang D.Why Do Migrants Return to Poor Countries? Evidence From Philippine Migrants Responses to Exchange Rate Shocks[J].Review of Economics and Statics,2006,88(4):715735.

[29]謝貝妮,李岳云.父母外出務工對子女高中教育的影響[J].經濟管理,2012(11):170176.

[30]劉成斌.農村青少年輟學打工及其原因[J].人口研究,2014(2):102112.

[31]Jampaklay A.Parental Absence and Childrens School Enrollment[J].Asian Population Studies,2006,2(1):93110.

[32]Mansuri G.Migration,School Attainment,and Child Labor:Evidence From Rural Pakistan[M/OL].[20161215].http://catalogue.nla.gov.au/Record/3775380.

[33]恰亞諾夫.農民經濟組織[M].北京:中央編譯出版社,1996:45.

[34]Kandel W,Kao G.The Impact of Temporary Labor Migration on Mexican Childrens Educational Aspirations and Performance ?[J].International Migration Review,2001,35(4):1 2051 231.

[35]De B A,Giles J.Migrant Opportunity and the Educational Attainment of Youth in Rural China.[J].Policy Research Working Paper, 2006(53):153.

[36]胡金華,陳麗華,應瑞瑤.農村勞動力遷移的影響因素分析——基于社會網絡的視角[J].農業技術經濟,2010(8):7379.

[37]呂開宇,遲寶旭.農民工子女教育研究綜述[J].人口與經濟,2008(s1):4449.

[38]東梅.農村留守兒童學習成績對其父母回流決策的影響[J].人口與經濟,2010(1):7984.

[39]陶然,周敏慧.父母外出務工與農村留守兒童學習成績——基于安徽、江西兩省調查實證分析的新發現與政策含義[J].管理世界, 2012(8):6877.

[40]吳愈曉.中國城鄉居民教育獲得的性別差異研究[J].社會,2012,32(4):112137.

[41]李慶海,孫瑞博,李銳.農村勞動力外出務工模式與留守兒童學習成績——基于廣義傾向得分匹配法的分析[J].中國農村經濟,2014(10):420.

[42]Cai F,Park A,Zhao Y.The Chinese Labor Market in the Reform Era[M]//Loren Brandt,Thomas G,Rawski.Chinas Great Economic Transformation,2008:167214.