何玉生:搖滾歌手的父親

王海燕

2002年8月16日,搖滾歌手何勇在深圳演出,父親何玉生彈三弦為其演唱《鐘鼓樓》伴奏

老北京人何玉生彈了一輩子三弦,堪稱大師。他被更多年輕人熟知,卻是因為他的兒子,搖滾歌手何勇。但那場著名的演唱會后,他的兒子狀態欠佳,直至如今。他一直在接演出、教學生,想給兒子多留下一些保障。

重現經典

2017年開年至今,76歲的何玉生只做了一場正式演出,還是元宵節時。當天他穿了一件喜慶的大紅唐裝,搭配的卻是一條牛仔褲,很混搭也很搖滾。但他不是故意新潮,那天他感冒了,發高燒,穿綢褲子太冷,實在頂不住,嗓子啞得說不出話來,他的老伙伴張永智幫他主持串場。

當天演出樂隊的老藝術家里,一溜兒國家級樂團首席和一級演員,有“中華一絕”,有“現代鍵笙之父”,還有入選過《世界名人錄》的,成就多得觀眾不知道從哪兒開始鼓掌。但介紹何玉生時,張永智剛剛說了一句“三弦,何玉生,就是著名搖滾歌手何勇的父親”,底下的掌聲就響成了一片,夾著幾聲尖利的口哨。這樣的場面何玉生見得不少,演出結束,還常常有人跑到后臺向他致意,開頭往往是“我是何勇的樂迷……”

何玉生也很配合,演奏完了固定曲目,他又即興彈了一段《鐘鼓樓》的三弦伴奏,彈完了,啞著嗓子介紹:“這就是在紅磡演唱會上彈的那一段。”現場立刻又響起掌聲,持續了起碼兩分鐘,有人大聲喊叫:“好——”“再來一個!”

現場的很多觀眾都記得那場演唱會。1994年12月17日,被稱為“魔巖三杰”的竇唯、張楚、何勇,加上唐朝樂隊,齊齊地在香港紅磡體育館登臺演出,是中國內地原創搖滾第一次在大陸以外亮相,在很多搖滾樂迷心中,那是至今未能超越的巔峰之夜。那場被記憶至今的演唱會里,何玉生貢獻了一個經典瞬間。

何玉生是何勇第四首原創歌曲的三弦演奏,周圍一片朋克的裝扮,燈光亂閃,他一襲中式長衫,微閉雙眼,淺淺笑著,穩坐如松地彈撥著中國傳統樂器三弦,為兒子伴奏。何勇毫無停頓地介紹他:“三弦演奏,何玉生,我的父親。”然后轉身向他輕輕鞠了一個躬,變得乖巧。一曲終了之后,何勇再次先向何玉生鞠了一個90度大躬,才回頭向觀眾鞠躬致意。觀眾席上的沸騰一下子燃到頂點。在后來的一些文章中,這一幕被賦予諸多象征著傳統與新生、權威與反叛、保守與開放、父子溫情和搖滾冷酷的符號意義。

何玉生為兒子伴奏的歌曲是《鐘鼓樓》——它在后來成為何勇最經典的歌曲之一,描繪北京二環鐘鼓樓附近因為拆遷,正在逝去的傳統大院生活。那樣的大院里,曾在中央歌舞團任彈撥樂器聲部部長30多年的何玉生,與崔健的搭檔劉元之父劉鳳桐是同事,與中國搖滾鼓手鼻祖“鼓仨兒”、后來不幸自殺的張永光是鄰居,帶過劉歡、那英、孫楠這樣的學生。何勇5歲就開始學習各種樂器,能在院子里看到崔健排練歌曲。

在那樣的國家體制文藝大院里,音樂傳承顯得自然而然,但何玉生是唯一和兒子同臺,雙雙出現在觀眾面前的人。當時國家歌舞團的民樂演出慘淡,何玉生正閑著,何勇邀請他去伴奏,這對他來說是“私自去資本主義地區搞腐朽音樂”性質的事情,他很猶豫,但最后還是去了,因為覺得自己有義務和責任,宣傳大陸流行音樂。

他記得演出第二天,香港街頭的大小報紙娛樂頭條都是那場演唱會,到處都能看到他和他兒子的照片,他上街去買了一大摞,全都帶回家,有種揚眉吐氣的暢快心情。“他們(港臺人)以為大陸的流行音樂很差,結果我們一上臺,就把他們震撼了,我們還能把中國傳統和現代音樂結合起來。”但買了那么多報紙,他也只是留著自己悄悄看,沒敢告訴單位的同事,“畢竟是負面消息”。

如今,網易云音樂上《鐘鼓樓》下面,有一條頂得很高的評論里寫的是:“‘三弦演奏,何玉生,我的父親,就這一句,日后如果再想超越的話,只能等竇靖童的演唱會了吧?”

病痛與生活

在“魔巖三杰”名氣最大的時候,因為商業模式和演出市場不成熟,何勇也沒賺到什么錢。何玉生那時候就發現了,“搖滾歌手在外國是最掙錢的,但在中國,搞搖滾樂掙不了錢,連養活自己都難”。至少90年代如此。

實際上,紅磡演唱會的高潮之后,中國搖滾樂迅速低迷,幾乎銷聲匿跡,樂評人總結不出具體原因,將唐朝樂隊張炬的離世,作為中國搖滾盛極而衰的標志。以社會現象為創作主題的何勇則闖下大禍:1996年的一次演出中,他在演唱《姑娘漂亮》時,調侃了當時的國家勞模榜樣、汽車售票員李素麗,隨后從公眾視野中消失。部分圈內人甚至認為何勇連累了當時的整個搖滾圈。

當何勇再次出現在媒體上,是因為長期服藥、莫名縱火、捅人、數次被拘禁、爭取版權等各種與音樂本身無關的原因。也有一些斷斷續續的演出機會,大多圍繞著那場演唱會的回顧和紀念。

何玉生的所有朋友都會囑咐記者,不要問關于何勇的事情,何玉生自己也不愿談起,“沒什么用,沒人在意這個了”。但這只是原因之一,更主要的原因是,何勇現在依然在西山和順義兩地療養,“他現在腦子比較亂,醫生說不方便跟外界接觸”。何勇曾經閃婚閃離,有一個女兒,判給了前妻,每年暑假從廣州來北京,都是爺爺奶奶照顧。何玉生偶爾去療養院看何勇,看看療養院的環境,處理一些雜事,也看看他新專輯的進度,猶豫著勸他出還是不出,怕他惹麻煩,“我不想讓他再上臺了”。

他很擔心何勇以后的生活,他自己的身體不太好,心臟房顫,3月份剛剛住過院,最近去檢查,醫生囑咐一定要休息。但記者每次采訪,他還是打聽:“有什么演出機會,多幫我們介紹,我們有唱也有跳,京劇豫劇,河南梆子,地方民樂,什么都有。”他指的是他和老同事們成立的鐘鼓樓樂隊,就是元宵節上的那個國家級陣容。

鐘鼓樓樂隊組建者、三弦大師何玉生

但演出機會也不多,曾在中央民族樂團任首席笙演奏家的王慧中說,他們這樣水平的樂隊,以前很受機關事業單位和大型國企歡迎,中央“八項規定”后就少得多了。搖滾樂隊“晚間新聞”樂隊的經紀人張輝是何勇的樂迷,可以幫何玉生接洽一些音樂節演出,他坦誠:“音樂節邀請老先生的話,也是沖著何勇的名氣,現在的小孩都不愛聽民樂,也不太懂。”張輝是在那場元宵演出后認識何玉生的,他初中時就聽何勇的歌,和小伙伴們躲在倉庫里,把紅磡演唱會的錄像帶看了無數遍。當天演出結束后,他主動去找何玉生聊天,送老爺子出門,本來想幫老爺子打車,但何玉生還是背著笨重的樂器去坐了地鐵。

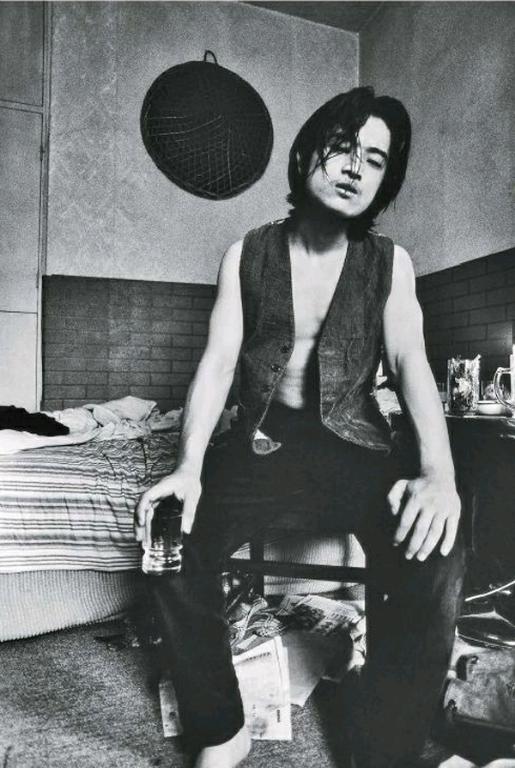

搖滾歌手何勇(1993年攝于北京)?

但哪怕是國家級的水平,民樂演出也不掙錢,最掙錢的其實是教學生。有考藝術特長的中學生,學個半年一年好應付考試,還有退休的領導教授,也喜歡學點樂器。這樣一對一教的學生,何玉生現在帶了五六個;還在延慶一小給小學生上課外班,每周六從8點30分上到下午3點30分,有兩三個人的小課堂,也有一二十人的大課堂。他去一趟延慶不容易,早上5點多就要起床,6點45分趕到德勝門,坐一個半小時公交車,然后打10元錢的車到學校,所以課程安排得滿滿當當。教的也并不是他主攻的三弦,而是柳琴和中阮。

他自己年紀大了,很擔心何勇以后的生活。“社會靠不住,不像西方社會,親戚也是,兄弟姐妹為房產打官司的不是很多嗎?”所幸,他在中國歌舞團工作的時候,有分配的住房,“而且,我現在一個月掙一萬多,最多花三四千元,可以當他的后盾”。

兩代人的失落

何玉生從沒反對過何勇搞搖滾,他只是沒想到兒子的路“越走越窄,成了死路”。他自己也是不斷學習新潮流的音樂人。

除了主攻三弦,何玉生還是中國第一個彈電吉他和組織電聲樂隊的。學三弦是因為家傳,13歲就拜在“弦圣”韓德福門下,磕頭送禮,請了十來桌的客,正經拜師,做了一輩子的打算。“冬練三九,夏練三伏”,苦練了幾年幼功,16歲考入剛剛成立的中央歌舞團(中國歌舞團前身),成了新文藝工作者。新文藝工作要“破四舊”,吸收西洋管弦樂文化,講究各色樂器交融,三弦音色卻硬,且突出,個性鮮明,在伴奏里常常顯得不和諧,漸漸用得就少了。

何玉生又拜了好多老師,搞新音樂,學了十幾樣樂器。電吉他是“文革”之前,托人從蘇聯買了一臺,天天蹲到后海邊上,找歸國華僑學的。他挺喜歡電吉他的表現力,比三弦這類傳統樂器豐富,有很多獨奏的曲目。他最喜歡《梁祝》,“文革”時偷偷練習,結果因為演奏“黃色歌曲”被批斗,但他也不管,“他們批斗他們的,我練我的”。80年代,鄧麗君歌曲傳入內地,何玉生也挺喜歡,“真是好,太好了,每一首都好”。

他自己也編過曲寫過歌,還寫得不少,都是政治運動時期寫的,“那時候大家都寫”。這些原創作品他后來都扔了,一首也沒保留,也沒再創作過。兒子何勇讓他驚喜萬分,“有天分的孩子,能從生活中提煉出歌來”。何勇初中畢業就沒念書了,何玉生沒反對,他覺得學校教育未必就比實踐教育好,把他招到了國家歌舞團的電聲樂隊。但何勇喜歡搖滾,不跟他一起玩,還和院子里的其他先鋒青年一樣,拒絕正式加入機關單位。

何玉生有點擔心他的前途,但只民主地跟他交換了一下意見,就由他去了,他想無論怎樣,他的才華養活自己總沒問題。他自己雖然不鐘情搖滾,但是很理解兒子:“充滿了野性的對音樂的愛好,你們不搞音樂的人不懂。”

而且,他經常出國,知道搖滾在國外有多受歡迎。他對兒子寄予厚望,希望何勇能在搖滾中加入中國元素,變得中國化。何勇說要寫鐘鼓樓,他特別開心,說你寫吧,一定要寫出老北京的韻律。直至如今,何玉生依然認為,何勇是中國原創搖滾音樂人里最有才華的歌手之一。

但何玉生沒想到的是,紅磡演唱會后,風靡一時的搖滾幾乎一下子就寂滅了。他上一次和何勇同臺,是2013年6月,何勇應邀參加湖南衛視“天天向上”五周年特別節目搖滾綜藝專題錄影。當時狀態欠佳又發胖了的何勇再次穿上海魂衫上臺,但現場氣氛尷尬。節目播出后,“天天向上”的貼吧里一片討論,爭論作為嘉賓的何勇跟張楚到底是誰,怎么聽都沒聽過,還有人問為什么不請汪峰。

何玉生并不喜歡這樣的電視節目,但他還是配合何勇去了。20多年前他靜悄悄地登臺給兒子伴奏,是因為隔離的禁忌,這一次則是因為時代早就變了。他心疼自己的兒子“生不逢時”,他自己的音樂時光是在政治運動中耽誤的,兒子是被什么耽誤的,他不好說,“肯定不只是他自己的原因”。但即使時光倒流,他也不會阻止兒子走上搖滾路。“人真奇怪,除了吃飯,還要思想自由。”

藝術和生活

與不修邊幅形象的搖滾歌手不同,搞民樂的何玉生非常講究,出門見人,他要先仔細收拾自己,花白頭發梳得锃亮,戴帽子,穿夾克,配上手巾,對任何人都客客氣氣的,這才是老北京手藝人的體面勁兒和瀟灑勁兒。他覺得自己這一輩子的藝術成就已經足夠了,把中國歌舞團的彈撥聲部搞得有聲有色,接待過很多國家元首,也見過大場面。沒留下經典,他沒什么遺憾的,他不把吹拉彈唱當營生。“這個就是以前旗人在宮里玩玩票,后來才傳到民間,現在還是玩。”

他人生中有兩個最精彩的時刻,一是1994年香港的紅磡演唱會上給何勇伴奏,二是參演大型音樂舞蹈史詩《東方紅》,擔任柳琴演奏。《東方紅》的演出陣容龐大,集結了全中國上萬文藝界人士,上臺演出過的就有幾千人,他的名字沒有出現在海報和演出人員名單里,但他記得那場演出演了兩三年,一次演出兩個小時。“最優秀的作詞作曲,最優秀的演員,創造出了最震撼的作品。”

背景截然相反的兩場演出,何玉生覺得一點也不矛盾。“政治宣傳是一回事,應該享受的是藝術。”什么是藝術?他用了性來解釋他的觀點:“比如,性就是最美好的東西,如果沒有文學沒有藝術,性就是文學就是藝術。”他說自己76歲了,越老越不怕別人的看法。“不管男女,誰說他不喜歡這些,都是假的。”

他把這種性格形容為真性情,他說何勇也繼承了這種性格,不同的是“何勇像刀子一樣,直來直去,一直沒學會圓滑,單純有助于藝術創作,圓滑有助于生存”。他覺得原因在于何勇從小生活的環境太簡單了,在家里,兒子要做什么他都是鼓勵和幫助,最多持保留意見,在大院里則全是志同道合的朋友,對社會的想象全是美好的。

他的老伙伴、主攻笙演奏的王慧中是學術派,在朋友圈和微信群里討論的都是樂器創新、指法流派和傳統藝術傳承。何玉生也沒把這事兒看得這么重,他更關心生活。對《鐘鼓樓》那首歌,他覺得其實寫得不好,格局太小,沒有寫出老北京的精氣神,還有上升空間。那首歌里寫了生火做飯、油條餅干,本地人很閑,外地老鄉們在經營餐館,但何玉生覺得應該寫“拿著鳥籠遛著鳥兒,聽著京劇吃著鍋貼兒。北京人喜歡吃什么玩什么,應該寫這些,這才是藝術和生活”。

何勇被封殺生病后,數次入院出院,他一直沒勸過他。“我還是為他感到驕傲,他做了努力,做了犧牲,也做了貢獻,歷史會記住他的。”但最近幾年,他開始勸何勇:“我不關心國家的命運,我關心你的命運,別把自己的一切都毀了。”何勇的樂迷猜測,如果晚生幾十年,何玉生可能也會成為搖滾歌手,但何玉生說他不會,他喜歡的是民樂,“民樂平和”。他支持兒子的創作,是希望流行音樂能夠更多地吸收中國民樂特色,變成中國人的流行音樂。

何玉生理想的退休生活是養養鳥,旅旅游,搞搞樂器,老北京范兒的愜意享受,但這樣的生活,他一天也沒過過,他現在依然天天忙著到處教學生、做演出。對中國民樂,他積極看好,“應用正在越來越廣泛”;對自己的樂隊,他謹慎謙虛,“我們一直在努力吸收時代特色,常常受到熱烈歡迎”,像做報告一樣積極正面。但就在采訪期間,他因為心臟房顫去醫院檢查,醫生嚴厲地告誡他要休息,準備動手術,他第一次認真地聽從勸告,把所有工作聯系都推掉了,口氣慌張地說:“保命要緊!”

身體不好的事情,他還沒打算告訴何勇,說了徒增雙方負擔。再過幾個月,就是暑假了,孫女就要來北京了,這是一年里難得的團圓,但他現在不教孫女樂器了,“我希望她別搞音樂了,可以玩玩,別當專業”。