重修龍泉寺碑記所見明代寺院經(jīng)濟

馮金忠

【關(guān)鍵詞】河北高陽;龍泉寺;碑記;明代;寺院經(jīng)濟

【摘 要】龍泉寺為高陽古剎,始修年代不詳。明成化中,在文上人主持下進行了一次大規(guī)模重修。河北省社會科學院圖書信息中心收藏的《重修龍泉寺碑記》為研究明代小型佛寺的寺院經(jīng)濟提供了第一手資料,特別是其中龍泉寺承租民戶土地進行經(jīng)營的史實,可對寺院土地利用方式增加新的認識。另外,在明代限制寺院經(jīng)濟,嚴禁寺院土地買賣的背景下,龍泉寺購買土地是明代商品經(jīng)濟發(fā)展,土地買賣頻繁的一個縮影。

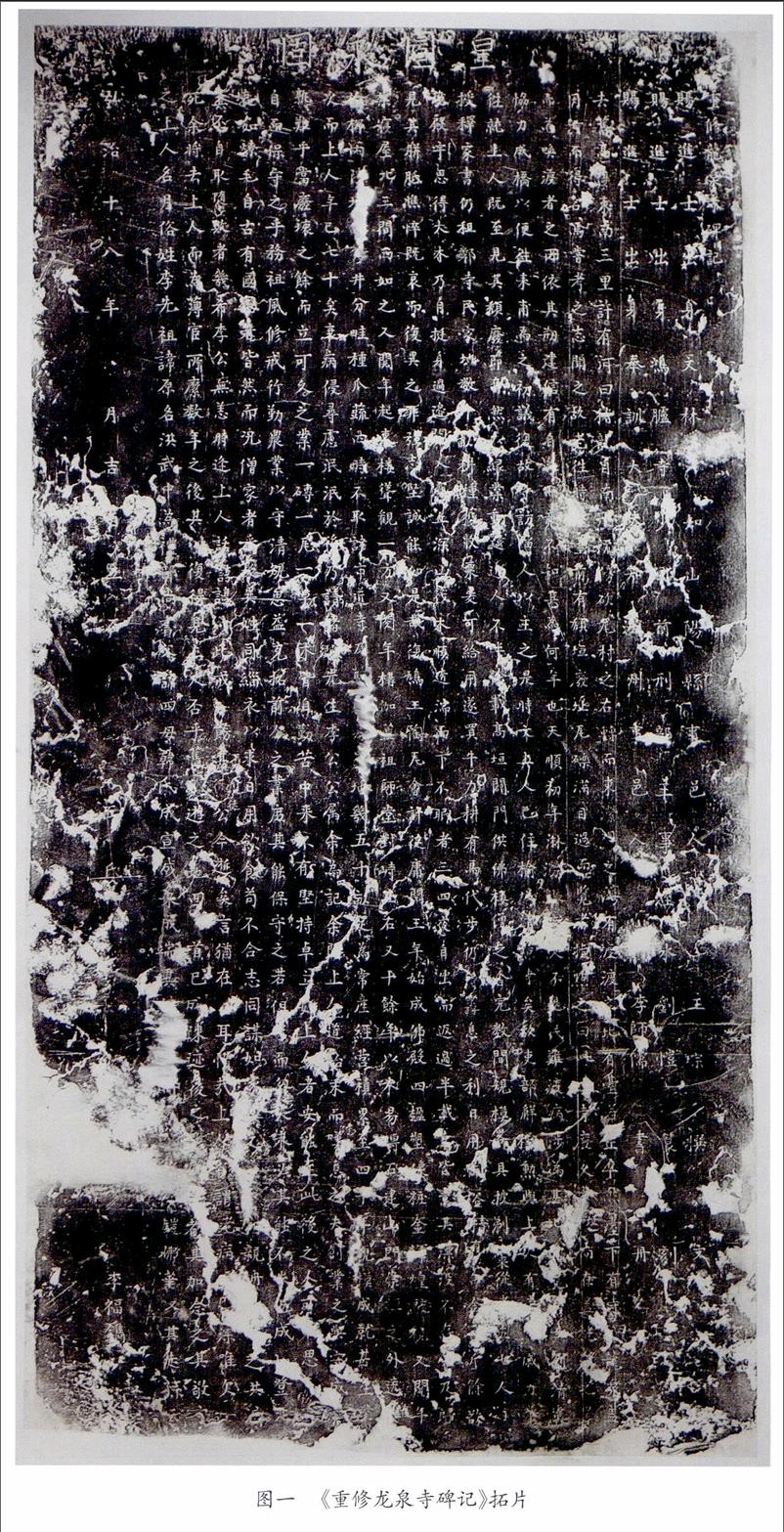

河北省社會科學院圖書信息中心藏有一方有關(guān)明代高陽縣龍泉寺的《重修龍泉寺碑記》拓片。該碑刻于弘治十八年(1505),內(nèi)容較為豐富,記載了明成化中龍泉寺在文上人的主持下所進行的一次重修工程,為研究明代小型佛寺的寺院經(jīng)濟提供了第一手資料,特別是其中龍泉寺承租民戶土地進行經(jīng)營的史實,可對寺院土地利用方式增加新的認識。

一

拓片呈長方形,長156厘米 ,寬75厘米。正上方中間題曰“皇圖永固”。碑文楷書,凡22行,滿行 50字,總計約1000余字。保存基本完整,間有破損磨泐之處(圖一)[1]。為便于研究,現(xiàn)依照拓片的行款、格式,參考圖書信息中心所作錄文,加以標點,重新移錄如下:

1.重修龍泉寺碑記

2.賜進士出身文林□知山陽縣事邑人 王琮 撰文

3.賜進士出身鴻臚寺少卿前刑部主事

4.賜進士出身奉訓大夫知汝州事邑人 李師儒 書丹

5.去舊高陽東南三里許,有河曰豬龍。自南下流,傍砍(坎)尾村之右,轉(zhuǎn)而東,

6.因河而得名焉。嘗考之志,聞之故老,往時□臺前有頹垣廢址,瓦礫滿目。過而覽者,指點之曰:此□寺廢久,其址尚在,蓋□河之巖,

7.而為喚渡者之□依其創(chuàng)建。信有自□,而竟不知其為何年也。天順初年,淋澇漲□,□不退,民難渡,病涉為甚,北□尾□□冀,

8.協(xié)力成橋,以便往來。甫為之初,議復故守,訪僧人以主之。是時,文上人已住榆□清涼寺矣。故吏部解稽勛與上人有□□戚,力舉

9.往就。上人既至,見其頹廢,即奮然□緣,業(yè)動遠近人。不半余載,高垣辟門,供佛棲僧之舍完數(shù)間,規(guī)模略具。披剃來從者五七人,□

10.授釋家書,仍租鄰寺民家地數(shù)十畝耕種。獲收粟麥,可給用,遂買牛力耕,有馬代步,仍得滋息之利。日用漸裕,積有白金□斤余,欲

11.廣殿宇,思得大木,乃自挺身,過邊關(guān),入靈丘深山,筏木順奔湍而下,不眠者三四夜。自出而返,過半載,眾皆意其漂沒不存□。及歸,

12.見其胼胝憔悴,既哀而復異之,非強志堅誠,能如是哉?復鳩王陶瓦,會計從庸,閱三年,始成佛殿四楹,塑像妝金,輝煌駭視。又閱年,

13.架寢屋北三間,西如之。又閱年,起東樓,聳觀一方。又閱年,構(gòu)伽藍祖師堂,對峙□右。又十余年,以米易磚石,建山門。崇垣之外,繞植

14.榆柳,內(nèi)隙地仍

15.次,而上人年已七十矣,衰病侵尋,慮泯泯于后,乃請諸鄉(xiāng)先生李公,公屬余為記。余聞上人道始末,而嘆息之。夫創(chuàng)業(yè)之與守成□

16.孰難乎?當廢壞之余,而立可久之業(yè)。一磚一瓦,一草一木,皆自勤苦中來,不有堅持卓立如上人者,安能至此?后之人可□思□

17.自而保守之乎?務(wù)祖風,修戒行,勤農(nóng)業(yè),以守清規(guī),思益充拓前人之業(yè),庶其能保守之。若但□而勿失,未必其能不失也。成□登□,

18.壞如燎毛,自古有國□者皆然,而況僧家者乎?聚異姓同緇衣,以求日用飲食,茍不合志同謀,如家人之□□相親□□□之共濟,

19.其不自取隳敗者幾希。李公無恙時,逢上人話諄諄以此戒□,□其□徒。公今逝矣,言猶在□耳。惜哉!上人自謂老病□已深,唯欠一

20.死。余將去上人,而為薄宦所縻,數(shù)年之后,其□復得見上人否乎?舊□游之地,回首已成陳跡,后之繼□□者,其加念之,其敬守

21.之。上人名月,俗姓李,先祖諱原名,洪武中為禮部尚書。父諱四,母韓氏。成宣、成果、成端其徒。佛臻、□□、□□鎧、佛華,又其徒孫云。

22.弘治十八年 月吉日立石 石氏 李福鐫

第2行,撰者王琮,高陽人,其身份為“賜進士出身文林□知山陽縣事”。 “□”字由于碑文磨泐,難以識讀,考之史籍當為“郎”。 文林郎,散階官,始置于隋開皇中,唐、宋、元、明諸代沿置。《明史·職官志》載,“文之散階四十有二,以歷考為差”。原注曰:“正七品,初授承事郎,升授文林郎,吏材干授宣議郎”[2]1736,以授正七品文官。明代知縣,正七品[2]1850,王琮以“文林郎知山陽縣事”,正與《明史·職官志》所載相合。山陽縣,明成化十二年(1476)置,屬商州,治今陜西山陽縣。王琮,史籍無載,民國《高陽縣志》卷3《人物》“廉介”條云:“王琮,字玉振,少有才名,里中雅器重之,以進士尹山陽。明恕而斷,擢刑部主事,執(zhí)法不撓如山陽。”[3]215同書卷6《人物》“進士”條云,王琮為“宏治丙辰”進士 [3]349。“宏治”,即弘治,“宏治丙辰”即弘治九年(1496),均可以與碑刻相互參證。

第4行,書丹者李師儒,史籍亦無載。奉訓大夫,散階官,明代以授從五品之文官。弘治《保定郡志》卷11《高陽縣進士》條著錄有李師儒,但未言其官[4]25。正德《汝州志》卷5《仕宦》“本州知州”條記載,李師儒“直隸保定府高陽縣人,由進士弘治十六年任”[5]9。民國《高陽縣志》卷3《人物》“廉介”條載:“李師儒,字宗正,少從吳先生

第5行,豬龍河,即潴龍河,又稱龍化河。據(jù)弘治《保定郡志》卷22云,在郡治一百五里,屬高陽縣,東流至馮村,而北入白洋淀,故老相傳顓頊時,有豬化為龍,以開河道,故以為名 [6]17。民國《高陽縣志》卷1《地理》載,潴龍河在高陽縣內(nèi)蜿蜒四十余里,水流湍急,攜帶泥沙,往往暴漲至十余尺,時常決口,高陽縣境深受其害[3]71。

第8 行,提到了清涼寺及文上人。清涼寺之名,來源于宋人張商英所著《清涼傳》。中國各地以此為名的佛寺甚眾,最著名的莫過于山西五臺山之清涼寺。“上人”,原指持戒嚴格并精于佛學的僧侶。《釋氏要覽》卷上云:“古師云‘內(nèi)有智德,外有勝行,在人之上,名上人。”[7]839后成為對長老、和尚的尊稱。“文上人”,據(jù)碑文俗姓李,名月,原為清涼寺主持,后應邀至高陽龍泉寺,主持了龍泉寺修繕中興之業(yè)。民國《高陽縣志》載魯海《清涼寺記略》有記,清涼寺在高陽縣治東十里許于堤村,明正統(tǒng)元年(1436)進行了重修,成化十七年(1481),“主持文僧恐泯前人之功,請余(即魯海——引者注)為記”[3]667。此清涼寺主持文僧是否即文上人呢?據(jù)《重修碑記》,碑立于弘治十八年(1505),文上人“經(jīng)營積累(龍泉寺)至四十年”。以此推算,文上人離開清涼寺,初掌龍泉寺在1465年,即明成化元年。而上揭魯海《清涼寺記略》,成化十七年(1481),文僧仍為清涼寺主持,故在時間上并不相合。再則,文僧所住清涼寺位于高陽,而文上人所住為“榆□清涼寺”,雖然由于碑文磨泐,“榆□”不詳?shù)赝冢梢钥隙▋汕鍥鏊虏⒎且坏亍>C上可知文僧與文上人并非一人。另,光緒《畿輔通志》卷180“高陽縣”條記載:“壽總寺,在縣東南二十五里,宋咸平間建,明正統(tǒng)中僧文澄重修。” [8]500此文澄是否即文上人呢?答案也是否定的。弘治十八年(1505)刻立龍泉寺重修碑記時,文上人“年已七十矣”,以此推算,文上人當生于明英宗正統(tǒng)元年(1436)。明英宗朱祁鎮(zhèn)前后兩次即位,正統(tǒng)為其第一個年號,使用了14年。如果文上人即文澄,即使是在正統(tǒng)十四年(1449)修繕壽總寺,當時他也不過15歲,從一般常理而言,佛寺絕不可能以15歲之孺童主持修繕大業(yè)。因此,光緒《畿輔通志》中的文澄絕非文上人,殆無疑問。文上人,先祖李原名,《明史》卷136有傳,字資善,安州人。洪武十五年(1382),“以通經(jīng)儒士舉為御史。二十年,使平緬歸”,以奏言稱旨,擢禮部尚書,二十三年以老致仕[9]3938。但此后家道淪落,至文上人祖上已全無冠冕。

第 11 行靈丘,明屬蔚州,位于蔚州西南,即今山西靈丘。據(jù)《明史》卷41《地理志二》稱,靈丘“東南有隘門山,西北有槍峰嶺,即高是山也,嘔夷水出焉。又有枚回嶺,滋水出焉”[9] 969。靈丘地處太行山區(qū),境內(nèi)層巒疊嶂,山高林密。明代時華北平原地區(qū)森林幾乎被采伐殆盡,但太行山山區(qū)仍有相當?shù)纳址植肌9饰纳先嗽趧?chuàng)修寺院需要大木時,不得不溯唐河而上,千里迢迢,遠至靈丘。

第13 行“伽藍祖師堂”,一般稱為伽藍殿、祖師殿。按照中國漢傳佛寺布局,大雄寶殿兩旁的東西配殿,東為伽藍殿,西為祖師殿。祖師殿多屬禪宗系統(tǒng),是為紀念該宗奠基人(祖師)而建的殿堂。大多情況下,正中塑初祖達摩,左塑六祖慧能或馬祖禪師,右塑百丈禪師。明太祖繼承了南宋、元代以來對佛教寺院分類管理的經(jīng)驗,將其分為禪、講、教(瑜伽)等三類,“禪”即禪宗,“講”指禪宗以外的其他教派,包括華嚴、天臺、法相等宗,“教” 指專門從事法事儀式的“經(jīng)懺僧”或“應赴僧”,要求僧人集眾為寺,各承宗派,各司其事,不得隨便改變,即“禪者禪,講者講,瑜伽者瑜伽” [11] 936。從伽藍祖師堂等建筑來看,高陽龍泉寺應為典型的禪宗寺院。

二

明代君主專制主義空前強化,理學是當時占統(tǒng)治地位的官方意識形態(tài),佛教日益衰微,在理論建設(shè)上罕有建樹,失去了隋唐時期那股磅礴的氣勢。但這個時期佛教同道教乃至民間宗教相融合,以一種更為百姓喜聞樂見的面貌出現(xiàn),幾乎滲透到民間社會的每個角落,與中國民間社會血肉相連,完全融入了百姓日常生活。從這個意義上講,明代佛教并未衰落,從社會影響力來講,比起前代來甚至有過之而無不及。有明一代,從太祖朱元璋起,歷代諸帝對佛教的態(tài)度基本上都是推崇、扶植與利用、管制并重。從京師到地方,“營建寺觀,歲無寧日”,“僧尼道士,充滿道路”12]。河北向為佛教興盛之地,“燕趙之俗,崇尚浮圖,庵觀寺院,星列棋布,雖窮鄉(xiāng)下邑,香火不絕”[13],僅以高陽縣為例,即有開元寺、興福寺、楞嚴寺、福興寺、壽恩寺、興化寺,等等。《重修碑記》所記的龍泉寺亦為其一。

龍泉寺,中國各地佛寺以此為名者甚眾,河北境內(nèi)鹿泉、蠡縣等地均有龍泉寺。高陽龍泉寺,不知創(chuàng)修于何時,弘治《保定郡志》、光緒《畿輔通志》、民國《高陽縣志》及《河北通志稿》《河北省志·宗教志》等對此寺和此碑均無著錄,故此《重修碑記》可補史志之闕。但此碑意義絕不止此。近些年來,在社會史研究熱潮的影響下,明代佛教史研究已經(jīng)超越了云棲

首先,碑記提供了佛教寺院承租民戶田以耕之的史實。

明洪武三年(1370),因潴龍河泛濫,高陽縣城被毀,縣治由龍化村移于二十五里之外的城西。洪水之后,特別是隨著縣治的遷離,舊城區(qū)迅速衰落,繁華不再。明人韓旦有詩詠古高陽城:“荒城高下斷秋蓬,王氣消沈帝業(yè)空。敗壁烏棲苔蘚碧,重

《重修碑記》所在的北坎尾村位于高陽“縣東二十五里”,因此龍泉寺應在高陽舊城內(nèi)或其左近。民國《高陽縣志》卷2《教育·歷代文化》云,高陽縣“自明洪武三年舊城淪為水國,縣治西遷,以前文物湮沒殆盡,征考無由”[3]127。龍泉寺作為一方古剎,在重修前“頹垣廢址,瓦礫滿目”[1],很可能即是毀于洪武三年的水災。這場水災使高陽舊城成為一片澤國,其中的佛寺當然也幾乎無一幸免。在新城竣工后,故城內(nèi)的一些寺院在新城內(nèi)得以重修。例如福泉寺,本為宋元舊剎,洪武三年被毀后,又在新城重修,景泰七年(1456),在縣令魯能支持下又對該寺進行了擴建[15]。而龍泉寺是在舊城原址上重修的,由于高陽縣縣治的遷離,富室大戶也大多搬遷出舊城,留在原地的大多是普通民眾,周邊經(jīng)濟上的衰落,自然制約了龍泉寺的創(chuàng)修規(guī)模和發(fā)展模式。

明代對佛教寺院的控制大為加強,不許隨便置寺,曾對佛寺大加裁并清理。洪武二十四年(1391)七月,敕令“凡僧人不許與民間雜處,務(wù)要三十人以上聚成一寺,二十人以下者聽令歸并成寺。其原非寺額、創(chuàng)立庵堂寺院名色并行革去”[16]62—63。明成祖即位伊始,命禮部清理釋、道二教,重申對私創(chuàng)寺院的禁令,并對“舊額”重新加以厘定:“凡歷代以來,若漢、晉、唐、宋、金、元,及本朝洪武十五年以前寺、觀有名額者,不必歸并。其新創(chuàng)者,悉歸并如舊。”[17]《大明會典》卷163《律例四》嚴申:“凡寺觀庵院除見在處所外,不許私自創(chuàng)建增置,違者杖一百,還俗。僧道發(fā)邊遠充軍,尼僧女冠入官為奴。”[18]高陽龍泉寺之所以能夠重修,鄉(xiāng)人的募化,故吏部解稽勛、李師儒、王琮等文人士大夫的鼎立支持,以及文上人的“強志堅誠”固然是重要原因,但從根本上講,龍泉寺作為一方古剎,是在“舊額”之內(nèi),是朝廷敕令允許的。這方面的原因在對佛教控制日益嚴密的明代是不容忽視的。

中國古代寺院經(jīng)濟一般認為形成于南北朝時期。寺田作為寺院經(jīng)濟的主體,其存在一定程度上決定了寺院之興廢隆替,“庵以僧興,僧以食聚,齋田之設(shè),庵之興替系焉”[19]。明代寺院土地的來源主要有賞賜、施舍、購買、開荒等方式[20]。賞賜的田產(chǎn)又稱為“賜田”。洪武十四年(1380),明太祖下詔遷南京蔣山寺于東崗,改賜額靈谷寺,榜外門曰“第一禪林”,并度僧一千名,“贍僧田二百五十頃有奇” [16]50。宣德五年(1430)五月,宣宗賞賜靜海寺、天妃宮南京金川門外路東、西的空閑菜地,命“常住僧、道栽種” [16]84。京師所在的名寺大剎是帝王賞賜田產(chǎn)較為集中、數(shù)量較多的地方。正如明人葉向高《八大寺定租碑記》所云,“近畿名剎,大者六七處,皆有賜田,以贍給淄流” [16]313。這種土地一般享有賦稅蠲免特權(quán),不用交納糧稅。社會各階層,尤其是官宦鄉(xiāng)紳的捐贈施舍也是寺院田產(chǎn)的一個主要來源。按照佛教的說法,捐贈田產(chǎn)于寺院是一種莫大的功德,正如明人黃汝亨所言“置田若干畝,為飯僧計,此最勝功德”[21],但與宋代以前動輒捐贈上百畝,乃至上千畝不同的是,明代官宦士紳捐贈數(shù)量一般僅在幾畝至幾十畝之間。這一方面與明代士紳的財力衰減、捐贈心態(tài)變化等有關(guān),更主要的原因則是由于明統(tǒng)治者對佛教寺院經(jīng)濟的控制[20]。賞賜和施舍是寺院獲得土地的兩種最主要途徑,其次還有購買、開荒等方式。通過龍泉寺《重修碑記》來看,明代佛寺在以上四種方式之外,還存在另外一個方式,即承租。

文上人“仍租鄰寺民家地數(shù)十畝耕種”[1],此蘊含的信息頗值得注意。由于理解的歧義,它可以有兩種解釋:其一,承租鄰寺的民家地;其二,承租鄰寺和民家地。由于碑志記載闕略,文上人租賃的土地到底僅是民家地,抑或還包括鄰寺的土地,已不得而知。查考《高陽縣志》,在龍泉寺周圍似乎并無其他寺院,這樣看來恐以第一種理解為是。但不管怎樣,它明確無誤地揭示了龍泉寺承租民戶土地的事實。

在中國古代,歷朝典籍和史志碑刻中,民戶承租寺院土地的記載比比皆是,而寺院作為承租方,租賃民戶土地的記載卻很少見到。相對普通民戶,佛寺寺院經(jīng)濟勢力較為雄厚,它們一般擁有數(shù)量不等的寺田,將其出租,坐食租谷之利,自在情理之中。高陽龍泉寺是在一片廢墟上重建的,文上人是在故吏部解稽勛堅請下主持該寺,雖然“奮然□緣,業(yè)動遠近”[1],但所得財物無幾,勉強修建了臨時性的佛龕和幾間僧舍,根本無力購買寺田。從碑文來看,當時也無人施舍田地給寺院。經(jīng)濟上的窘迫是其承租鄰寺民田的主要原因。當時寺中僧人只有五七人,他們在文上人率領(lǐng)下,讀經(jīng)之余,親自從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn),“獲收粟麥,可給用”[1],基本上達到了自給自足。

唐中葉以后,禪宗南宗各系開辟山林,以叢林(或稱禪林)為據(jù)點,自耕自養(yǎng),創(chuàng)造了“農(nóng)禪合一”的僧伽經(jīng)濟制度,規(guī)定僧眾必須自食其力,全體參加生產(chǎn)勞動,所謂“一日不作,一日不食”。 將生產(chǎn)勞動納入禪門修行,乃中國僧人之創(chuàng)造,是佛教中國化的一個重要表現(xiàn)。隨著禪宗占據(jù)中國佛教的主體地位,叢林也幾乎成為了佛寺的代名詞。但“農(nóng)禪合一”的原則在以后的歷史發(fā)展中并沒有完全得以貫徹。特別是在一些廣擁寺田的名剎大寺,上層僧侶逐漸貴族化,成為凌駕于一般僧眾之上的特殊階層,日益脫離了生產(chǎn)勞動。即使是在叢林制度創(chuàng)制未久的宋代,僧眾自己開荒的現(xiàn)象也只在小部分地區(qū)實行,并沒有成為當時寺院田產(chǎn)來源的主流[22]73—106。明代這種情況更為突出。寺院對占有的土地一般不直接經(jīng)營,除極個別的例外,絕大多數(shù)采取招佃收租的形式。如南京天界寺在溧陽縣有明太祖朱元璋欽賜的沒官田3990余畝,即全部出租。由于田土肥瘠不等,這些土地被分成上、中、下三等收租。上田每畝科米七斗九升,中田七斗五升,下田七斗二升,“各佃自運付本寺交納”[16]55。但對于小型寺院來說,經(jīng)濟力量薄弱,香火一般不盛,大多也無廊房出租收入,不多的田產(chǎn)是其主要收入來源。如果租佃于民戶,無論是采取分成制還是定額制,民戶都要分割一部分,再加上要承擔賦稅,到頭來寺院已經(jīng)所剩無幾,根本難以維持其正常開支。在這種情況下,僧眾親自耕作,實是無奈之舉,也幾乎是唯一的選擇。高陽龍泉寺即是僧眾直接經(jīng)營的一個例證。

再則,碑記提供了明代小型寺院土地買賣的史實。

龍泉寺在基本能維持僧眾日常生活后,“買牛力耕,有馬代步,仍得滋息之利”[1]。牛馬供鄰寺民戶使用,收取一定的費用,也成為寺院收入之一。從“滋息之利”來看,甚至不排除龍泉寺也從事著高利貸經(jīng)營。高利貸在中國古代佛寺中十分普遍,龍泉寺大概也未能例外,否則僅憑數(shù)十畝租來的土地,沒有其他額外的經(jīng)營,很難達到“日用漸裕,積有白金□斤余” [1]。文上人在財力豐贍的情況下,開始大興土木,進行寺院的重建。為了得到大木,甚至遠至今山西靈丘,雖然主要是因為華北平原地區(qū)森林砍伐殆盡,無巨木可用,但也從一個側(cè)面說明此時龍泉寺的經(jīng)濟勢力已不可小覷。在數(shù)年中,文上人相繼建造了佛殿、僧舍、伽藍祖師堂、山門等,寺院初居規(guī)模。

“崇垣之外,繞植榆柳,內(nèi)隙地仍

中國古代寺院經(jīng)濟中,從內(nèi)部所有權(quán)來看主要包括兩類:僧眾個人的私有經(jīng)濟和屬于寺院的集體經(jīng)濟。寺院的集體經(jīng)濟,即所謂“常產(chǎn)”,為寺院的公產(chǎn),主要用作寺院的焚修和僧眾的口糧。龍泉寺重修碑文中沒有提及受賜,也沒有提及檀越捐贈,這些常產(chǎn)田的獲得方式應是購買。隨著龍泉寺經(jīng)濟實力的增長,文上人將起初承租的土地,購買了下來,轉(zhuǎn)為了寺院常產(chǎn)。

魏晉唐宋時期,寺院田產(chǎn)的來源主要是帝王和官宦鄉(xiāng)紳等的賞賜、施舍。但中唐以后,隨著商品經(jīng)濟的發(fā)達,寺院田產(chǎn)不少是通過買賣的方式獲得的,特別是在商品經(jīng)濟大發(fā)展,開始出現(xiàn)資本主義萌芽的明代表現(xiàn)愈益突出,雖然數(shù)量和在寺田中所占比例可能并不是很大,但體現(xiàn)出一種社會趨勢和新的動向。作為佛寺常產(chǎn)的土地,法律上規(guī)定不許買賣,明洪武十五年(1382)敕令,“天下僧、道的田土,法不許買。僧窮寺窮,常住田土,法不許賣。如有似此之人,籍沒家產(chǎn)” [16]52 。其制度規(guī)定實際上淵源有自,源自于北宋。《宋史·食貨志》云:“時又禁近臣置別業(yè)京師,及寺觀毋得市田。”[23]4164李燾《續(xù)資治通鑒長編》卷113“仁宗明道二年八月”條記載,殿中侍御史段少連上奏:“頃歲,上御藥楊懷德至漣水軍,稱詔市民田三十頃給僧寺。按舊例,僧寺不得市民田。請下本軍還所市民田,收其直入官。”[24]2632但自唐宋以來洶涌澎湃的商品浪潮沖擊下,使寺院也難以置身世外。雖然有朝廷的敕令,也根本無濟于事,宋代時已出現(xiàn)“寺觀稍益市田”的現(xiàn)象[23]4164。明代時,洪武詔令在現(xiàn)實中同樣也成為一紙具文,寺院土地買賣現(xiàn)象并不鮮見,大型寺院有之,經(jīng)濟力量薄弱的小型寺院亦有之。高陽龍泉寺《重修碑記》提供了這方面的例證。高陽龍泉寺購買土地的例子,從一個側(cè)面反映了當時寺院土地買賣的常態(tài)化。

明王朝之所以禁止寺院購買土地,一方面是為了保證佛教寺院作為佛門凈地的純潔性,使其不至于為世俗所染,但主要還是出于經(jīng)濟方面的考慮,即防止寺院經(jīng)濟的惡性膨脹。明洪武二十七年(1394)規(guī)定:“欽賜田地,稅糧全免。常住田地,雖有稅糧,仍免攤派,僧人不許充當差役。”[16]雖然與唐之前相比,明代寺院大多需要承擔賦稅,經(jīng)濟特權(quán)有所削弱,但僧人不承擔徭役,而且寺院常被特許免征徭賦,甚至徭、賦全免,這對一般民眾仍是很有吸引力的,故寺院像前代一樣成為逋亡之淵藪。明成化年間,倪岳在奏疏中已談到當時“其軍民壯丁私自披剃而隱于寺觀者,不知其幾何”[25]。故朝廷官府對寺院經(jīng)濟規(guī)模也加以限制,如景泰三年(1452),“令各處寺觀田土,每所量存六十畝為業(yè),其余撥與小民佃種納糧”[26]。限制每寺寺田60畝為額,其執(zhí)行力度在現(xiàn)實中必然大打折扣,但在明王朝的抑制措施下,寺院經(jīng)濟惡性發(fā)展的勢頭也得到了一定程度的遏制。有學者注意到,雖然明代個別寺院在個別時期能占有一定可觀數(shù)量的土地,但經(jīng)過歷朝不斷瓜分和限制,它們一般都只是擁有幾十畝土地的小土地所有者,還有相當一些寺院甚至寸土全無[27]18,明代寺院很少可能發(fā)展成為大土地所有者,寺院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟得到了有效抑制[27]19。龍泉寺常產(chǎn)只有50畝,固然是由于其經(jīng)濟能力有限,無力購買更多的土地,但也當與明王朝統(tǒng)治者大力限制寺院經(jīng)濟的背景密切相關(guān)。

[1]王琮.重修龍泉寺碑記[A].河北省社會科學院圖書信息中心.

[2]張廷玉.明史:職官志[M].北京:中華書局,1974.

[3]李大本,李曉冷.(民國)高陽縣志[M].臺北:成文出版社,1968.

[4]章律,張才.保定郡志:卷11[M]//天一閣藏明代方志選刊.據(jù)明弘治七年刻本影印本.上海:上海古籍書店,1966.

[5]王雄,承天貴.汝州志:卷5[M]//天一閣藏明代方志選刊. 據(jù)明正德元年刻本影印本.上海:上海古籍書店,1963.

[6]章律,張才.保定郡志:卷22[M]//天一閣藏明代方志選刊.據(jù)明弘治七年刻本影印本.上海:上海古籍書店,1966.

[7]釋道誠.釋氏要覽[M].北京:中華全國圖書館文獻縮微復制中心,1995.

[8]李鴻章,等.(光緒)畿輔通志:卷180[M].續(xù)修四庫全書本.上海:上海古籍出版社,2002.

[9]張廷玉.明史:卷136:李原名傳[M].北京:中華書局,1974.

[10]張廷玉.明史:卷41:地理志二[M].北京:中華書局,1974.

[11]大聞幻輪.釋鑒稽古略續(xù)集:卷2[M]//大正藏.臺北:中華電子佛典協(xié)會(CBETA),2014.

[12]姜洪.陳言疏[M]//陳子龍,等.明經(jīng)世文編:卷122.北京:中華書局,1962.

[13]蔡懋昭.趙州志:卷10[M]//天一閣藏明代方志選刊. 據(jù)明隆慶元年刻本影印本.上海:上海古籍書店,1962.

[14]劉瑞.崇興寺記略[M]//李大本,李曉冷. (民國)高陽縣志:卷9.臺北:成文出版社,1968:661.

[15] 田甫.福泉寺記[M]// 李大本,李曉冷.(民國)高陽縣志:卷9.臺北:成文出版社,1968:645.

[16]葛寅亮.金陵梵剎志[M].何孝榮,點校.天津:天津人民出版社,2007.

[17]明太宗實錄:卷14[M].上海:上海書店出版社,1982.

[18]申時行.大明會典:卷163 [M]. 揚州:廣陵書社,2007.

[19]劉繼增.忍草庵志[M]//杜潔祥.中國佛寺史志匯刊:第3輯.臺北:丹青圖書公司,1980.

[20]曹剛?cè)A.明代佛教寺院農(nóng)業(yè)問題初探:以明代佛教方志為中心的考察[J].中國地方志,2009(6).

[21]黃汝亨.永明塔院募田疏[M]//釋大壑.南屏凈慈寺志:卷8.杭州:杭州出版社,2006: 260.

[22]游彪.宋代寺院經(jīng)濟史稿[M].保定:河北大學出版社,2003.

[23]脫脫.宋史:食貨志[M].北京:中華書局,1977.

[24]李燾.續(xù)資治通鑒長編:卷113[M].北京:中華書局,1979.

[25]倪岳.青溪漫稿[M]//陳子龍,等.明經(jīng)世文編:卷77.北京:中華書局,1962.

[26]申時行.大明會典:卷226 [M].揚州:廣陵書社,2007.

[27]何孝榮.明代南京寺院研究[M].北京:中國社會科學出版社,2000.

〔責任編輯:成彩虹〕