“大干快上”后亟須規范發展PPP模式如何走向理性

本刊記者 袁業飛

聚焦

“大干快上”后亟須規范發展PPP模式如何走向理性

本刊記者 袁業飛

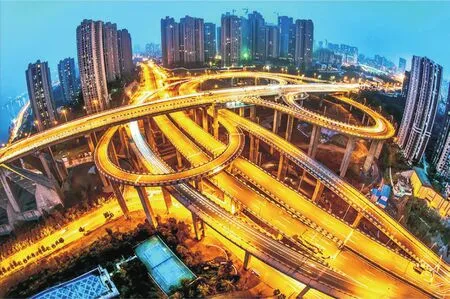

2013年11月,十八屆三中全會決定允許社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資和運營。隨后國內便掀起了PPP熱潮。三年來,每年PPP項目的規模增長速度之快讓人驚嘆,僅僅三年時間,地方相繼推出1萬多個項目,擬投資總額超12.7萬億元,中國成了全球最大的PPP市場。

許多業內人士都認為,這一兩年PPP項目數量太大,PPP模式過熱。一些地方借PPP模式搞變相融資,假PPP項目混跡其間。部分項目刻意規避PPP管理要求,有些PPP項目操作忽視質量,這些不規范做法正在為PPP模式推廣埋下隱患。

這些問題已被政府意識到。一系列旨在規范PPP項目的法規機制正在加快建立,頂層立法也在加快推進中,針對PPP不規范操作的檢查、督查力度也不斷加強。

2017年,PPP模式將如何走向理性?

(一)PPP項目經不起失敗

毋庸置疑,PPP是運用市場規則和社會力量優化資源配置的有效舉措,一系列美好的關鍵詞都與它有關,例如“國家治理現代化”、“投融資體制改革”、“加快轉變政府職能”、“提高效率、降低全生命周期成本”。

自2014年以來,政策環境逐漸完善,各地實際操作經驗日益增多。

隨著PPP模式深入人心,再加上新預算法實施,地方政府違規舉債被收緊,傳統的地方政府融資平臺被剝離政府融資職能,而PPP成為政府債券之外唯一合法的舉債通道,PPP模式在2015年被迅速推廣至全國,2016年項目數量繼續維持高增長。

根據財政部PPP中心數據,2015年底各地推出進入全國PPP綜合信息平臺項目庫的PPP項目6550個,計劃總投資額8.7萬億元。截至2016年10月31日,這一項目數量則達到驚人的10685個,投資額超12.7萬億元。

與此同時,失敗或者出現問題的PPP項目層出不窮。

2014年“4?11”蘭州自來水苯污染事件,讓這個運作了7 年的PPP項目飽受爭議。威立雅開創的“蘭州模式”,也被水務業內人士認為是“完全不顧及公眾利益和社會責任的PPP模式。”

北京第十水廠的建設一波三折,從立項至今已有18年,但仍未投入使用。作為一個“命運多舛”的PPP項目,十幾年來經歷了水源不足、市場供需倒掛、土地價格一路飆漲、輸水管道改線等諸多問題。原本計劃2015年3月竣工,但時至今日仍然是一片工地。該項目負責人說,“內部工程基本竣工,但因輸水管道修不通,即使內部完工也沒用,一堆資產曬太陽。”

國家體育場,即鳥巢項目,是國內體育場館領域首個PPP項目,在賽后運營階段出現系列問題,最后通過重新簽署協議,政府方接手項目運營,遭遇“半路散伙” 的遺憾。有關專家表示,他們后來在調研中了解到,即使在“PPP的故鄉”英國,2012 年夏季奧運會的主場館“倫敦碗”也不是使用PPP模式建設的。因此,他認為對于工期要求很高、建設極為復雜的項目不適用于PPP。

按照一定的項目失敗率來設想,在如今各地幾千個PPP項目大干快上的狀態下,如果幾個、幾十個項目出現問題,都會讓人難以接受。因為PPP項目服務對象最廣、提供產品最基礎,如果在20多年的運營中出現水質污染、資金浪費、價格飆漲……到時候需要買單的,就只能是普通百姓了。有專家多次在公開場合強調“PPP項目只能成功,不能失敗”。

中國公私合作(PPP)研究院院長徐飛認為,前兩年P2P“陣亡”名單持續飆升,而PPP和P2P都屬于金融的范疇,都存在動機異化的問題。在徐飛看來,因社會信用問題,再加上監管缺失、經營不善,最后PPP主體動機就可能出現異化。

君合律師事務所合伙人劉世堅認為,這一輪的PPP,和此前二十年的特許經營項目相比,有兩個特別顯著的特征,那就是規模龐大、速度奇快!“從大從快”雖然能夠帶來PPP市場的短暫繁榮,但其中蘊藏的風險不言而喻。

2016年12月9日的全國財政系統PPP工作推進會上,財政部PPP工作領導小組組長、副部長史耀斌在肯定這三年PPP改革工作取得積極成效的同時,毫不避諱指出,一些地方的思維仍然停留在融資搞建設上,打著PPP的旗號采取政府承擔兜底責任的形式,政府回購、明股實債、固定回報等變相融資問題較為突出。部分項目缺乏運營和績效考核,實質上是拉長版的BT(建設-轉讓)項目。這些做法既產生一定的擠出效應,影響PPP模式的規范推廣,也增加了地方政府債務風險隱患。還有一些地方刻意規避PPP管理要求。

“PPP存在‘重數量、輕質量’現象,項目前期準備工作不扎實。在第三批示范項目評審過程中,我們發現,有的項目必要的可研報告尚未完成,立項流程存在瑕疵;很多項目物有所值評價報告、財政承受能力論證報告流于形式,照搬模板,給未來項目實施埋下很大隱患。”史耀斌稱。

(二)如何規范成看點

在PPP項目不規范亂象頻出背景下,如何規范PPP項目發展成2017年一大看點。

在規范PPP發展方面,PPP立法備受關注。此前財政部研究起草了《政府和社會資本合作法(草案征求意見稿)》,國家發改委牽頭起草《中國基礎設施和公用事業特許經營法(草案征求意見稿)》。由于兩部法律許多內容重復交叉,還有不少意見相左。在2017年7月7日國務院常務會議上,李克強總理拍板,由國務院法制辦牽頭,加快推進相關立法進程,以更好的法治環境更大激發社會投資活力。財政部PPP中心主任焦小平透露者,目前PPP立法進展順利,財政部將相關立法研究成果已經提交給國務院法制辦,各種研討會、調研都在緊鑼密鼓地進行中。未來國務院采取先出臺PPP領域的條例,然后再出臺PPP領域法律的路徑,來完善PPP法規體系。

“PPP面臨很多現實障礙,比如政府違約問題、社會資本欺詐問題和運作不規范問題,出再多的文件也不一定能解決。寫文件易,干實事難。”大岳咨詢總經理金永祥對法規卻沒抱太大指望。

上海大成律師事務所朱濤律師也認為,如同國有土地出讓,政府既是裁判員,又是運動員,定位成了最大難題。“現在已經有地方出現這個問題了,政府為了自身利益,以不符合法律規定為由終止合資。這中間也可能出現一些利益輸送、權力尋租問題。”

專家指出,很大程度上,PPP模式的推行,是在倒逼地方政府轉型。在影響私人資本投資PPP項目的諸多因素中,政府治理能力至關重要。政府現代治理和傳統的政府管理有很大的不同,這些年中國政府部門一直在向現代治理轉型,到現在還沒有完全實現。

和私人企業相比,中國政府部門一直處于強勢地位,民資基本不具有議價能力。有些地方政府還不習慣把自己放在和企業平等的地位。民營資本參與的程度遠低于國有企業的參與程度,PPP項目如果撬不動足夠的民營資本參與,而是成了國有企業的游戲,入庫項目再多也沒有意義。

PPP項目屬于盈利而非暴利,這是PPP的特點,而在一些地方,既有因為暴利引發民憤使項目終止的情況,也有因為收益太低民資退出的情況。 如何控制PPP項目的利潤,需要地方政府的專業能力,特別是很多公共建設,需要動態調整收費定價或政府補貼機制。

一些地方政府依然熱衷城市建設,地方融資平臺沒有真正轉型,以股代債,成為地方政府變相舉債的工具。在一些政府治理水平較差的地區,參與PPP項目的私人資本成了承接財政債務負擔的工具。

還有些地方政府可能是擔心國資流失問題,并不歡迎民資進入PPP項目,更愿意和國有企業合作。媒體報道,有些地方為PPP項目設置過高的門檻,把大部分民企排除在外。

以上種種情況,造成一些地方政府失信于社會資本,使社會資本不敢輕易參與PPP項目。目前有很多社會資本在尋找好的項目,這些資本對政府項目很感興趣,只有地方政府提高治理能力,具有契約精神,PPP項目才會有很好的發展。

(三)頂層設計重在“制衡”

財政部財政科學研究所前所長、中國財政學會PPP專委會主任委員賈康說,PPP機制創新是“供給側改革”的重要方面,關鍵是如何管好地方政府及代表其出資的國有資本之“手”,不至于讓民資淪為JQK(勾住民資,框住民資,PK掉民資)的尷尬局面。

在賈康看來,地方政府及國有資本應與民營資本一樣,都需當好“球員”,而不是“裁判員”,誰是裁判員呢?“裁判員”應是各級法院。

北京資略律師事務所合伙人徐向東曾參與鳥巢、水上公園、垃圾發電和水務等眾多PPP項目,對社會資本一方的酸辛也感受頗深。他建議明確簽約前政府的誠信義務,如明確規定“政府在招標文件中不得作出明顯偏離事實的虛假承諾”。

在具體的PPP項目運作中,該如何讓制衡機制更有效?發改委投資體制政策研究室主任吳亞平給出了幾點建議。他說,可融合基本建設程序與PPP操作流程,建議在可行性報告審批時,對PPP實施方案一并作出決策和審批;明確PPP項目管理制度,像項目建設可讓社會資本自主決定,具體到項目資本金制度、工程招投標制和建設監理制是否實施、如何實施。

“明確PPP項目的適用政策”與“重塑職能職責和分工”也納入了吳亞平的建議之中。他認為,部門分治給地方和社會資本造成了很大困惑,增加了大量的制度性交易成本。此外,堅決實行決策、執行、監督三分離的原則,建立PPP部門聯席會議制度,建立PPP全過程的信息披露制度和社會參與機制等。

在實際操作中,不少專家與操盤手均反映PPP過于復雜,屬于一個系統工程,如何良性運作仍是一個較漫長過程。PPP制衡與激勵機制及具體措施應在長期磨合實踐中不斷完善,而非現在去設定一個框架,不然將抑制PPP創新。

做好角色定位

首要問題是,在推進PPP的過程中,各級政府應如何做好角色定位?

徐飛說,有專家說PPP目前的問題是“神化”、“泛化”等,其實還要加“一化”:異化。因為社會信用的問題,加上監管缺失,經營也不善,最后就會主體動機異化。他表示,“PPP最重要的是回到第三個P,伙伴關系(Partnership)。我們應做到契約精神、平等意識。既然是伙伴關系,應該有法制意識,政府應有企業意識,雙方回到誠意、回到法制、回到平等、回到義務上來,PPP就會持續健康地發展。要做到‘伙伴關系’,第一是‘平等關系’。政府和企業之間,過去政府往往是高高在上的。”

PPP操作的主體一定是省市政府,而中央政府則需要在政策制定上下功夫。地方政府是具體執行的,應換位思考。對地方政府來說,PPP是融資的行為。但從投資者角度來看,它是投資行為,需要獲得回報。這就需要做到兩方面:合理的回報,風險怎么分攤。政府應多替企業想想,最終會各得其所、各占其長。社會資本有錢、更專業,這樣PPP項目運作起來效率更高,符合供給側改革的理念。

要解決民間資本對PPP參與度不高的問題,在最開始設計項目時,就需設計好一些基本原則,如付費如何保證?合理利潤區間是怎樣的?PPP往往是微利、薄利。若利潤太低,不符合投資者利益。利潤太高,又達不到提高服務同時惠及廣大老百姓的目的。合理的區間在一開始就應設計好,找到利潤平衡點。其次,這是討價還價的過程,但不要一味壓低價格,沒利益就容易異化。實際上,不是標的價格最低的就應中標,而是在成本和質量之間有所平衡。

還有觀點認為,推進PPP,國企應更多從競爭性領域中退出。徐飛指出,實際操作中,國家和相關部委應出臺政策,或是宏觀指導意見,科學劃分出哪些是鼓勵的、限制的領域,哪些是禁止的領域。國企做PPP項目,原則性地應退出那些競爭性的領域,而更多交給第三方、民間、國際資本來做,不與民爭利。

有些領域不一定需要采用PPP

據消息人士透露,中部某省在2015年下半年得到專項建設債資金后,希望將某些項目轉為政府直接投資。無奈于該項目進入了財政部第一批PPP示范項目名單,并獲得了資金支持,只能將PPP模式從“我要做”變為了“要我做”。

專家表示,各級政府應該重新思考,是否需要政府如此強烈推動而忽視市場自我調節的作用。是否適合以行政方式和經濟手段,包括使用財政資金對PPP項目進行獎補、以政府資金設立PPP引導基金的方式,推波助瀾。“這是將最市場化的模式,通過最行政化的措施推動,也是極為不妥的。”作為推進PPP模式的出發點和落腳點,應當把PPP項目是否物有所值放在突出的判別位置,差別化、針對性做好具體項目的PPP運作。

有專家認為,如針對有國家政策性貸款支持的軌道交通、棚戶區改造、健康養老、環境保護項目等,在項目建設階段,完全可以采取傳統的政府建設模式,進行融資和建設招投標,也不會陷入額外產生建設期資金利息、工程造價下浮困難、綜合成本大幅上升的困境。等到項目建成以后,如果確有必要的,可以將運營采用PPP 模式,選擇社會資本方合作。因為這類項目,通過PPP模式選擇了社會資本方,它的融資成本一定大大高于政策性銀行或政府項目本身融資的成本。

而且“一標兩招”(指政府采購分兩次完成社會資本方和有建設資質的建設單位的招標)使得工程造價下浮變得困難,這極大地提高了工程建設的成本,也加重了地方政府的債務負擔。此外,目前市場資金成本正在步入下降的通道,大量利用直接融資和項目融資進行建設,對于緩解政府項目融資壓力,減少財政負擔也會帶來一定的效果。因此,地方政府要注意適當篩選和限制PPP的規模、節奏和項目的問題。

(四)刀應該切在規劃和設計上

PPP最基本的目標是要提高公共產品的供給效率,這大家都知道,但不同的人對效率的理解卻可能不同。不少地方政府還在把“能夠更多更快地上項目”當成效率——過去二三十年就是這么干的,也因此產生了大量的基礎設施爛攤子和政府性債務。PPP就是要解決這些問題的,如果仍希望用PPP來繼續大干快上新項目,這是不切實際的。

必要、要得起、劃算,這三個要素化為三個維度,組成的立方體支撐著采購的理性——物有所值。幾何邏輯,在限定的表面積之下正方體的體積最大;采購邏輯,在限定的預算之下,同等考慮必要性、財務承受能力和性價比時可以獲得最大的效率——這才是真正的效率。

公共產品在規劃和設計、建設、運營哪個階段提高效率的空間最大?毫無疑問是規劃和設計,建設和運營效率大部分被規劃和設計所決定。基礎設施爛攤子和政府債務也毫無疑問主要是規劃和設計不當惹的禍,手術刀要從規劃和設計這塊切下去。當政府連施工圖都出好了再找社會資本做建設和運營,那基本就是為了融資;如果再用“可用性”委婉地割裂全生命周期績效,那就是毫無疑問僅僅是為了融資,和真正的效率沒多大關系。

政府要采購的是一座污水處理廠嗎?當然不是,是污水處理能力。那么,只要定下污水處理產量和中水質量就可以了,你是用神奇藥粉還是用漏勺處理,不管,達到要求的前提下誰要錢最少就交給誰去做,達不到要求就罰。用漏勺可能處理好污水嗎?能處理得過來嗎?顯然不能,但政府不禁止你用漏勺,社會資本用漏勺不能妥善解決問題會遭受處罰,自然不會去犯這種傻。如果有一種神奇藥粉撒下去就能將污水變成達標中水呢,污水處理廠還需要建那么大嗎?至于保底需求問題,可以采取政府保底不超過設計產能30%的方式,風險大頭交給社會資本,這樣一來,這座污水處理廠該建多大,社會資本就要自己掂量掂量了——社會資本是花自己的錢給自己辦事,政府是花別人的錢給別人辦事,誰更理性不言而喻。借助社會資本(包括產業資本和金融資本)的理性解決規劃和設計的理性,可以真正提高公共產品和服務的效率。

PPP的正確路徑應該是,政府提出自己的訴求,明確產出要求、考核標準、違約責任,而不是去約束社會資本實現目標的過程,不設資質門檻、不禁止犯傻也不阻止創新,把風險和機會都轉移給社會資本。這里還得有個前提,社會資本直接投資額的占比不能太少,也不能使用杠桿,否則容易撂下爛攤子給政府。