張悅然:我身上還有尖銳的東西

陳娟

她年少成名,曾是青春文學偶像,如今書寫父輩歷史直面現實。

中國當代女作家,生于1982年。2001年獲第三屆“新概念作文大賽”一等獎。代表作有《葵花走失在1890》《櫻桃之遠》《水仙已乘鯉魚去》《誓鳥》等,近日因新作《繭》在華語文學傳媒大獎中獲“年度小說家”獎。

很小的時候,父親就給張悅然講過一個故事:上世紀60年代,在他居住的醫院家屬院里,一個醫生在批斗中,被人往腦袋里摁了一枚釘子,長度超過8厘米。那人漸漸失去言語和行動能力,變成了植物人,后來一直躺在醫院里。

1978年,正在大學中文系讀書的父親,將這個故事寫成一篇小說《釘子》,投給一家文學雜志,但終因“小說的調子太灰”沒能發表。后來,父親放棄了文學之路,小說原稿也在搬家過程中不知所蹤,只是每每憶及自己的童年,他都會提起這個“釘子”的故事。

30年過去,已成作家的張悅然撿起當年的故事,將之置于父輩、祖輩的歷史中,花費7年時間寫成小說《繭》于去年出版。上個月底,因為《繭》她第二次站上了華語傳媒大獎的舞臺——12年前,初出茅廬的她憑借《十愛》斬獲第三屆華語文學傳媒大獎“年度最具潛力新人”,這一次她成了“年度小說家”。

“二十出頭的時候,在寫作的道路上剛出發,就很幸運地獲得了一些名聲。作家這個身份,如同一件忽然派發下來的制服,并不能算合身。”頒獎典禮的舞臺上,張悅然一襲黑衣,緩緩地說著致謝詞,表情平靜,看不出一絲波瀾。她說自己不適應聚光燈下的生活,寧愿“關起門來,在一盞昏暗的燈光下敲敲打打,修修補補,通過冗繁、枯燥的勞動,鑄就一件精巧的藝術品”。

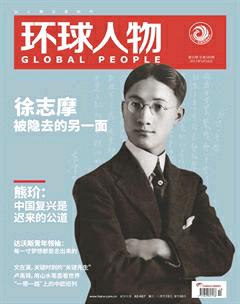

半個月后,同樣的話,她又講給《環球人物》記者聽,依舊是淡然的表情。《繭》之于張悅然有著重要的意義,不僅僅在于卸下作家的“制服”,轉身成為 “小說家”,“我能感覺到自己的變化,它伴隨著小說的書寫自然而然產生。”她將這種變化歸結為成長和成熟,不論是寫作,還是自身。

“釘子”慘案引發的一次書寫

到底什么時間第一次聽到“釘子”的故事,張悅然已經記不清了。 “當時年紀小,并不是很理解,只是覺得很可怕。”多年后,再聽到故事,她的內心沒了驚駭,有的是某種難以道明的感情,“就像一顆種子,在我心底慢慢發了芽,很難去繞開和回避。”

2009年,張悅然突然有了一個強烈的念頭,想要了解釘子與植物人的故事。為此,她回到濟南老家的醫院做調查,通過工作人員找到了一份植物人的檔案。薄薄兩頁紙,羅列了那位內科醫生的生命歷程:1926年出生,參軍,入黨,分配,被打,醫院精心照顧,從未生過褥瘡,體質漸衰,1970年平反,1985年去世。

其中關于釘子那一段的細節,讓人感到觸目驚心。1968年,他遭到毒打,右手和幾根胸椎骨折,血尿、發燒、頭痛、嘔吐。醫生發現鐵釘后,為他做了6次手術,他的大腦被切除大半,“一直昏迷不醒,造成‘活死人慘案”。

慘案的背后到底發生了什么?這之后的人們又有著怎樣的境遇?在一個個問題的催促下,“釘子”的故事在張悅然的心中“長成了一棵大樹”,她決定把它寫進自己的小說里。

但真正寫起來時,張悅然才發現這是一次獨特的創作,與以往任何一次書寫經歷都不同。雖然有了故事的內核,但她卻不知道怎么講完整。她寫了好幾個開頭,其中最離奇的一個,竟然還出現了一只紅尾巴的狐貍。來來回回試了好幾次,始終沒找到方向。

2011年春節,張悅然重回父母居住的山東大學家屬院。除夕那天下午,在院子里游逛時,她發現“到處都是從前的痕跡”:樹木、平房、垃圾站,門口賣報的男人,當年幫爸爸看水果攤的女孩還坐在原地,只是已變成了中年婦女。

就在那一瞬間,張悅然與自己的童年“重逢”,也找到了通往故事的路徑。她設置了雙線敘事,男、女主人公交替著回憶和講述各自家族的故事,也將“文革”時期那樁駭人聽聞的罪案不斷抽絲剝繭。

80后李佳棲和程恭是兒時玩伴,后來才得知兩人祖輩之間的恩怨——因為某種原因,前者的祖父將一枚釘子釘入后者祖父的頭里,使之成為植物人。這一事件改變了兩個家族人的命運:李佳棲的祖父成為名醫、院士,是家族的驕傲,但與兒子關系破裂;程恭一家就此淪落為底層百姓,父親和奶奶一直生活在憤恨和無助之中。更遠一些,李佳棲和程恭都生活在感情破裂的家庭之中,同時自己也不斷地經歷著情感波折。

“實際上就是探討80后一代人,像這兩位主人公一樣,是怎樣面對父輩歷史陰影,又是怎樣努力走出這種陰影的。”張悅然解釋說。在小說中,張悅然還通過其他兩位80后,展現了不一樣的歷史觀。李佳棲的表姐李沛萱選擇性地看待歷史,只看到自己想看到的光明的一面;而李佳棲的男朋友唐暉并不關心歷史,將歷史的包袱丟下,活得最為自由輕松。唐暉曾憤怒地指責李佳棲:

“你非要擠進一段不屬于你的歷史里去,這只是為了逃避,為了掩飾你面對現實生活的怯懦和無能為力。你找不到自己的存在價值,就躲進你爸爸的時代……”

張悅然在小說中進行著自我辯論,為的是讓小說里有多元的聲音。至于她自己,則更偏愛李佳棲的做法,“做一些無用功,但清晰地去走一遍父親的路,了解他們的歷史”。

這部小說在2016年第二期《收獲》雜志上首發,同年7月,《繭》的單行本出版。時至今日,關于《繭》的討論一直沒有停止過,就在不久前,中國作家協會還專門就此召開了研討會,指出其“重建了屬于新一代青年的歷史想象”“ 改變人們對80后作家的整體印象”。

“嫌棄”青春,關注現實

“寫作的過程像一場漫長的修行,去除了身上一些年少輕狂、急于證明自己的虛榮和浮躁。我漸漸脫離了世俗化向心力的束縛,被拋擲到更自由廣闊的空間里去。”張悅然將《繭》的寫作經歷當作是一次“去青春化”的過程,或者是向青春告別。

這場告別實際上開始得更早——早在2006年,她上一部長篇小說《誓鳥》出版的那一年,張悅然已經開始嘗試著改變,只是這一次更為徹底。

自成名開始,張悅然就被打上青春文學的烙印。2001年,她和郭敬明同時獲得第三屆“新概念作文大賽”一等獎。在此之前,韓寒以首屆“新概念作文大賽”一等獎得主的身份,以及作品《三重門》率先宣示80后進入文學市場。之后,三人被稱為“青春文學的三駕馬車”。

2004年,80后作家大規模進入文壇。也是那一年開始,張悅然密集出版了一批作品,《葵花走失在1890》《櫻桃之遠》《是你來檢閱我的憂傷了嗎》《十愛》《水仙已乘鯉魚去》等。在這些作品中,她成功地將個人化體驗轉化為一個主題,即青春成長,其中幾個主要意象是: 性、死亡、青春、愛情。與上一代相比,她的小說中商業化、世俗化的痕跡更深。歷史、現實、愛情、性、死亡等,都不再是對意識形態的顛覆和消解,而是從少女想象出發,憑空建構一個美麗新世界。

比如《葵花走失在1890》中,她以葵花的視角,寫出了在這個沉悶的世界,青年們對藝術和精神性追求的無限執著;而在《櫻桃之遠》中講述兩個息息相關的女孩從小到大,由敵為友,面對友誼、愛情、生存和死亡的心路歷程,主題依然是青春與成長。

除了故事內容,她的文字和語言也彌漫著青春的氣息。典雅、富麗的語言,象征性意象和大量富有想象力的通感和比喻,讓她的小說充滿了音樂性的跳躍、汁液飽滿的畫面誘惑,以及靈動飛揚的詩意。她寫葵花,“它的花朵被剪下來。噴薄的青綠色的血液在虛脫的花莖里流出……”

持續的青春文學寫作,使張悅然漸漸產生了一種感覺,“過度的表達其實是對青春的一種透支。”她想要尋求轉變——從自我感情的沉溺中掙脫開來,轉而關注當下個體的生存狀況。

2006年的《誓鳥》,張悅然將背景從虛幻的世界拉回到現實。故事發生在鄭和下西洋時期,講述南洋海外華人生活。但是小說的文字和語言并沒有發生太大的改變,依然是她一貫的風格。

“《誓鳥》把我那種抒情、華麗的辭藻推到了頂峰,看起來特別華美,又特別虛幻。”張悅然認定,自己需要拋棄這種風格,“用一種更樸素的方式,去寫更大的主題”。

兩年后,汶川大地震時,張悅然以志愿者的身份到達現場,想為災區做點事兒。后來,她將震區的經歷寫到了短篇小說《家》里。故事的女主人公叫裘洛,男主人公叫井宇。他們想要逃離原來的生活,來到了四川震區。

《家》被張悅然視作自己寫作上的重要轉折:從耽于幻想真正轉向關注現實,而且是眼前的現實。之后的《繭》,她將自己投擲進更為廣闊的現實中,去思考,去探索自己以及一代人的困惑。

“現在回頭看自己二十出頭時候寫的小說,這種感覺特別強烈。修辭上的狂歡似乎只是為了掩飾思想上的空洞。事實也證明,‘青春文學的潮流過去以后,并沒有留下太多真正有價值的文本。”對于過去的作品,張悅然保持著批判的態度,甚至有些“嫌棄”。

今年3月25日,中山大學為她的新書《繭》舉辦活動,專門在圖書館門口很用心地做了一個展覽,幾乎涵蓋了她所有的作品,“里面包括我所有想要毀棄的舊作。”她在微博上說。

當然,她并不是完全否定,“那里也有很多現在失去的品質,比如某種更純粹、更熾熱的東西。”

“我在生活”

張悅然的每一次選擇,都遵從自己的內心。

6年前,“新概念作文大賽”讓張悅然一舉成名,但她并不認為那就是自己文學道路的起點,“所謂成名,可能是在那個過程里,你得到了外界的一些認可。但很多人并沒有準備好以一生為計量去寫作”。

真正決定要成為一名職業作家,是從她在新加坡讀書時開始的,“當時我在學計算機,卻發現自己特別想跟寫作沾上關系。兩股力量的撕扯和角力比任何時間都強烈,最終寫作占了上風。”張悅然回憶說,寫作讓她的內心從“囂厭”變得“沉和”。

憑借出色的寫作,張悅然在文學的道路上一路狂奔。作為青春文學的代表人物,她也被商業化裹挾著前行,一度被打造成“青春玉女”。然而在最喧囂的時刻,她選擇沉寂,慢慢地沉淀,于是才有了《繭》。

如今再回頭看這幾年走過的路,她再次肯定自己的選擇。成名給她帶來的除了名利外,還有一種空虛的感覺,因為要參與各種各樣的活動和事務,而這些都與寫作無關。

“我之前寫作得太早了,成名也太早,深感自己脫離生活,仿佛進入一種流水線的狀態。也許這對于普通人是好事,但對于藝術創作者來說,危險很大。”她說,無論時代如何變遷,小說家都需要保持一種“工匠”的寫作狀態,而不是將精力與時間花費在經營名利上。

近幾年,一起出道的同伴,有些人還在寫作,有些人已經離開文壇,漸行漸遠。很多人問張悅然,這些年在做什么,她的回答只有一個:我在生活。“我已經不在公眾的視野里了,我的生活很自由,完全是正常人的生活。這樣生活,比青春文學偶像的生活,獲得的東西要多得多。”說這些時,她很難得地露出微笑。

張悅然的另一個變化,是對很多從前不關心的事物產生了興趣。“我也很想知道,這些興趣會引發什么新的思考,會使我的小說產生什么樣的變化。”至于寫作,她始終相信機緣,“有時候,一堵墻上會忽然出現一道門,你推開它,很自然地就走過去了。”

現在的她生活很規律,除了寫作,還編雜志、教書。作為文學院的老師,她這學期開的課是“短篇小說鑒賞”,每周四中午一個半小時的課程。在課堂上,她講馬爾克斯、愛麗絲·門羅,也講村上春樹、海明威等。

她創辦的文學叢刊《鯉》,讀者涵蓋80后和90后,內容更偏向“純文學”,而非青春文學。但她還常常懷念青春文學中的反叛氣息:“曾經的青春文學,殘酷青春是一種叛逆的、尖銳的狀態。現在變成了什么?變成了雞湯文學。”

張悅然覺得那種狀態是時代的產物,韓寒和春樹等80后作家,他們的作品都曾對抗教育體制,但那種尖利現在很難找到。她陷入到一種困惑中:為什么出版商會出那么多雞湯文學,是因為讀者需要?

“那你身上還有尖銳的東西嗎?”《環球人物》記者問。

張悅然沒有正面回答。她說《繭》里的兩個主人公,李佳棲和程恭,都是個性非常鮮明的人,他們所走的道路也是與社會、時代格格不入,“我的作品正是我所要表達的”。