中國工業化階段的測度與路徑轉型

羅吉

目前,我國工業發展到了一個關鍵時期,長期以來我國高度依賴制造業尤其是重化工制造業,但重化工業的發展已經到了一個極限,重化工制造業正面臨諸如土地不足、環境污染、能源消耗以及水資源不足等問題,是否我國重化工增長已經到了極限,未來我國工業化將如何進行,這都依賴于對我國工業化階段的判斷。基于此,本文試圖從多個研究角度對我國工業化階段進行實證測度,并結合我國工業化特殊的歷史背景與國情,探討工業化趨勢的走向。

一、關于工業化水平階段測度及我國工業化階段的判斷

1.依據錢納里“標準結構”理論,中國工業化處于初級產品生產階段。人均收入水平是衡量工業化水平的一個常用指標。從產出的角度理解,人均收入水平就是一國生產率水平的反映,也是實現工業化的前提條件。H.錢納里等人對工業化程度的實證研究表明:人均GDP水平與工業化水平成正比,人均GDP越高,工業化程度也越高。根據H.錢納里等人的分析,現代經濟發展分為三個大的階段,即準工業化階段、工業化實現階段和后工業化階段;該劃分方法又被稱為錢納里一般標準工業化模式。2014年我國人均GDP按當年匯率換算為7575美元,對照H.錢納里的總量標準,我國的工業化處于工業高級化階段。

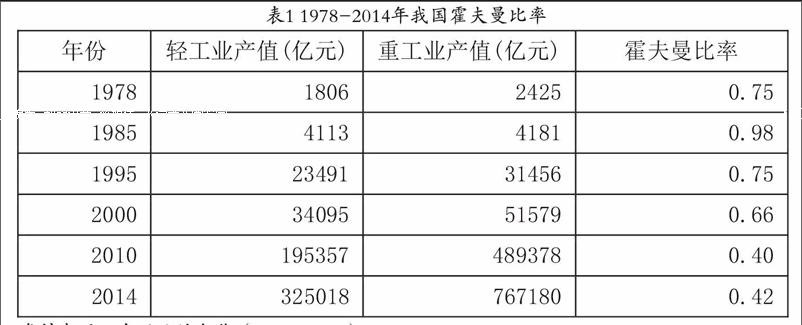

2.依據霍夫曼定理,中國工業化進入后期工業化成熟階段。霍夫曼比例被定義為消費品工業凈產值與資本品工業凈產值之比。在工業化進程中,消費品工業凈產值與資本品工業凈產值之間比例呈不斷下降的趨勢,即霍夫曼比率與工業化水平成反向變動。據此,將工業化劃分為四個階段:初期階段說明工業化水平較低,尚處于農業為主導產業時期;中期及中后期階段工業化程度有所加強,正處于振興時期,初步邁入工業化國家行列;后工業化階段,工業化高度發達。

對照霍夫曼比率,考察我國1978年—2014年工業內部結構變動情況可知,我國工業結構重型化態勢明顯,顯然這種重工業比重的加速上升程度是與我國經濟發展水平不相適應的,結構變化沒有與結構效益實現統一,呈現“虛高”。這種與標準結構的偏離與我國特殊的工業化道路有關。新中國成立后,我國曾長期大力推進“重化工業優先發展”的戰略。這一戰略的實施,使我國重化工業實現了超常發展,導致了結構關系與標準模式的偏高。因此,結合霍夫曼比率,盡管我國已進入工業化發展的后期成熟階段,但促進輕工業充分發展的任務遠未完成,我國的工業化任重道遠。

3.依據配第-克拉克定理,中國工業化處于中期階段。英國經濟學家克拉克根據配第的觀點,依據一些國家的歷史統計資料,對一定時期勞動力在三次產業之間轉移的統計資料進行研究,得出以下結論:隨著人均收入水平的提高,勞動力首先是第一產業向第二產業轉移,當人均收入水平進一步提高時,勞動力便由第二產業向第三產業轉移。

從我國的實際情況來看,第一產業就業份額有較大幅度的下降,從1978年的70.5%下降到2014年的29.5%,非農從業人員從29.5%上升到70.5%。三次產業勞動力分布結構明顯不對稱,結構偏離度較高,說明勞動力分布不對稱。按照配第-克拉克定理來判斷,我國目前工業化水平大體處于工業發展階段的第四階段向第五階段過渡時期。

二、中國工業化過程特殊的歷史背景與國情

1.我國是在人均收入水平很低,市場化落后的條件下開始迅速推進以重工業偏好為特征的工業化。在改革前28年中,工業化進程與人均收入水平相分離的現象一直持續到改革后很長一段時期。發達國家在工業化開始時市場化已經得到較大程度的發展,隨著工業化演進,市場化繼續發展,第三產業的比重持續上升。而我國在工業化迅速推進的過程中片面強調重工業發展,市場化并沒有得到相應發展,第三產業比重沒有相應的提高,從而導致了長期的在產業結構中,工業尤其是重工業偏高和服務業比重偏低的結構性偏差。

2.我國工業化過程中始終存在資源短缺和技術瓶頸制約問題。中國是一個人口大國,許多重要資源的占有量低于世界平均水平,而且中國生態環境已相當脆弱,自然災害頻發。目前,中國正處于工業化水平不斷提高的快速發展期,經濟總量大,產業技術水平低,能耗過高,經濟發展并未擺脫先污染后治理的老路。

3.我國經濟發展不平衡,具有明顯的區域工業化不同步、多層次推進性。國際經驗和經濟理論證明,在工業化進程開始以后,區域差距會經歷倒U型過程。區域發展不平衡是大國經濟發展中的必然現象。自19世紀中葉中國近代現代化啟動以來,地區差距總體上呈擴大之勢。改革開放后,貫徹“兩個大局”思想,在工業化加速推進過程中東西部地區差距在相對拉大。地區差距的擴大,使得各地區對工業化的發展戰略與政策有不同的要求,若不妥善處理,會產生嚴重的經濟、政治和社會問題。

4.經濟全球化、信息化浪潮使中國工業化失去了曾經支撐發達國家成功實現工業化的基礎條件和市場環境。20世紀90年代以來,以高科技為主導的信息革命已經大大改變了國際經濟格局。知識、技術等高級生產要素在經濟發展中的作用越來越突出。發達國家率先利用信息技術革命的成果,提高了生產力和競爭力,在市場上占據了優勢;包括中國在內的發展中國家缺乏國際領先的技術創新能力,在很多方面并不具備應用新技術的條件,因此很難擁有這種競爭優勢,特別是制度創新與政策的制定不能及時應對的話,工業化發展很可能被這新一輪技術革命所拋棄。

三、新型工業化是中國工業化進程路徑的轉型

1.我國工業化概念的認知演進:重工業化—新型工業化。建國以來,我國開始工業化實踐中所使用的工業化的概念體現在國家對發展戰略的選擇上,是用工業的發展來代替工業化。在當時的發展背景下,工業化是傳統農業社會向現代工業社會轉型的過程,而工業發展又是工業化的顯著特征,經濟發展就自然理解為工業化,這符合當時的客觀實際。但工業化絕不能狹隘地理解為工業的發展,因為在各國工業化的進程中,工業發展絕不是孤立進行的,而總是與農業現代化和服務業發展相輔相成的。若僅僅把工業化理解為工業發展,則必然會出現發展戰略選擇上的偏差,表現為片面追求重工業的發展,導致經濟結構嚴重失調。隨著現代科學技術的進步,特別是信息技術的飛速發展,經濟發展已逐漸由自然資源、資本、勞動力等物質型要素的投入轉向知識、技術和創新等知識型要素的投入,使得工業化的內涵發生了質的變化。信息技術的引入,必然會引起將信息化納入工業化進程。

2.新型工業化是順應世界工業化新趨勢的歷史選擇。進入21世紀,面對世界經濟發展的經濟全球化和信息化趨勢,中國經濟在體制轉型、增長方式轉型以及由此而引起的社會轉型的基礎上開始進入了中國工業化發展路徑的歷史性轉換階段。隨著世界經濟結構的調整與轉換,要素的跨國流動和各國經濟的相互依存程度也日益加深;知識經濟的興起和信息化浪潮的迅猛發展成為世界經濟和社會發展的大趨勢。目前我國雖然具備了工業化中期階段的典型特征,但是要完成工業化,實現經濟的跨越還有許多艱巨的任務要完成,因此,中國的工業化不能再遵循傳統的工業化道路來完成,必須探索一條新型工業化之路。

3.新型工業化是實行輕重工業并重并適時適當傾斜的,粗放與集約發展并重并向集約發展為主轉變的工業化,是適應我國現實經濟發展要求的工業化。輕重工業又可劃分為勞動密集型和資本密集型工業,二者的比例在根本上是由一國要素稟賦結構所體現的比較優勢所決定。考慮到我國的區域間經濟發展水平、工業化程度存在巨大的差異以及目前我國強大的重工業基礎,我國未來的工業化應該是輕重工業并重發展。集約式工業化取代粗放式是社會生產力發展與社會進步的必然趨勢與客觀要求。但現實中也必須看到粗放與集約式工業化分別適應不同工業化階段的要求,我國區域間差異極大,這決定了我國不能簡單地全面地拋棄粗放式的工業化,而要考慮到我國工業化的多層次性,實行粗放與集約并重的工業化。同時,我國是一個人均資源的小國,不能支撐大范圍、長時期的粗放式的工業化,必須適時地轉向集約式為主的工業化。

(作者單位:西華師范大學政治與行政學院)