重構組織化農業推廣框架模型的理論探索

王海峰+陶佩君+陳曦+趙國杰

摘 要:H·阿爾布列希建構的“組織化的農業推廣框架模型”的目標團體系統(農戶)松散化,沒有實現組織化,進而無法反映現代農業推廣系統中的主體多元化、客體多樣化、推廣方式和過程市場化等新特征,已無法指導現代農業推廣的實踐和理論研究,必須重構。為從整體上反映現代農業推廣系統,依據該系統的開放復雜性和多學科融合性,利用拓展物理事理人理方法論的主體-客體-交互作用方法論,重構了組織化的農業推廣框架模型。該模型的主體系統包括政府、大學科研院所、農業生產經營主體和社會團體四大類主體中的各種推廣組織,強調主體間的協作關系,期望通過構建四螺旋多元協作推廣主體系統來實現農業推廣組織體系的創新。該模型的客體系統從農業科技成果拓展到市場信息、管理知識和創新能力,以反映新型農業生產經營主體在發展中的需求變化,模型的實踐過程系統則反映了農業推廣的市場化和產業化目標,并強調推廣方式和手段的創新,以期為研究現代農業的多元推廣機制和過程提供一個基礎框架。

關鍵詞:現代農業推廣;組織化農業推廣框架模型;物理事理人理方法論;主體-客體-交互作用方法論

中圖分類號:F303.2 文獻標識碼:A 文章編號:1009-9107(2017)04-0090-09

引 言

改革開放以來,中國社會發生了天翻地覆的變化。中國農民的社會身份由人民公社社員變成了包產到戶的獨立的個體農戶,從而開啟了走中國特色農業現代化道路的理論探索和大規模的邏輯漸進性的“摸著石頭過河式”的具有中國特色的農業改革實踐。針對這一時代背景,基于當時的中國農民身份向社會化小農過渡的現實,中國農業推廣學者選擇了德國學者H·阿爾布列希的所謂“組織化的農業推廣框架”(簡稱為“阿氏模型”),啟動了推動落后的中國農業實現農業現代化的艱難歷程。

近40年,無論中國社會發生了什么變化,阿氏模型在中國農業推廣學中的地位與作用卻一直未變。然而,這期間中國農業的發展對農業推廣體系提出了改革的要求。在20世紀末和21世紀初,有學者就開始提出要創新農業推廣體系[1-2]。在認識到農業推廣體系存在的種種問題[3-6]和新型農業生產經營主體不斷發展的基礎上,構建“一主多元”的農業推廣體系已經成為研究的熱點[7-12]。王濟民等人總結了多元推廣體系的四大類型和14種模式[13],然而我國的多元推廣體系并未完全形成或成熟[14],仍然處于“懸浮”狀態[15]。農業推廣學界對此也一直糾結在“一元、多元”,“ 主體、主導”,如何“協作、合作、協同”上。推進農業現代化,離不開創新“現代農業推廣體系”[16]。為此,筆者追溯農業推廣體系的理論源頭——阿氏模型,發現阿氏模型并不是什么“組織化的農業推廣框架”,而是一個“推廣服務系統單邊簡單組織化,而目標團體系統農戶松散化的農業推廣框架”。由于“推廣服務組織未能實現多元協作的結構化,從而不能實現協作推廣,更不能合作推廣,也就談不上實現協同推廣”。無疑,創新和構建“一主多元”的現代農業推廣體系對重構“組織化的農業推廣框架”提出了新要求。

一、對阿氏模型的剖析

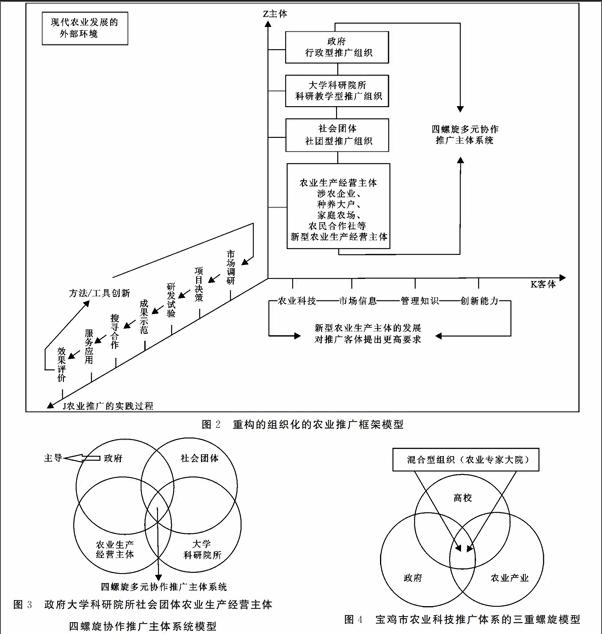

H·阿爾布列希建構的框架被許無懼[17]率先引入中國,后經張仲威、湯錦如、高啟杰等凝練為圖1所示的“組織化的農業推廣框架模型”[18-20]。該模型一直被農業推廣學界視為農業推廣工作的框架,奠定了中國農業推廣學的假設前提、研究對象和研究內容。

阿氏模型將農業推廣過程抽象為推廣服務系統和目標團體系統之間的溝通和互動關系。其邏輯假設是推廣服務系統是先進的、主動的、教導的,而目標團體系統是落后的、被動的、接受的。

國內眾多學者依據阿氏模型,并在傳承和發揚荷蘭A·W·范登班 、德國H·阿爾布列希等人的教育學、行為學理論體系的基礎上認為:農業推廣就是一種把新的知識、信息、技術等創新成果,通過教育、溝通和干預等方法,傳授、傳遞給農民,使其增進知識,提高技能,轉變觀念與態度,從而自愿改變行為,最終實現增進農業生產,增加農民收入,促進農村經濟社會發展的活動;而農業推廣學則是研究推廣溝通過程中農民的心理、行為特征及其行為自愿變革規律以及誘導農民行為自愿改變,提高推廣效率的一門應用科學。側重于農民教育及其行為轉變。

遵循阿氏模型,政府、大學科研院所等推廣組織被視為推廣服務系統,且是先進的、主動的、教導的;傳統小農、社會化小農等被視為目標團體系統,且是落后的、被動的、接受的;農業推廣過程也僅僅是這兩類系統之間的溝通和互動關系。基于阿氏模型的農業推廣學是在傳統農業向現代農業轉型時期,中國農民、農業和農村長期處于弱勢地位的客觀產物,適合于傳統農業轉型期以小農戶為對象的農業推廣活動。

毋庸置疑,阿氏模型對這個特定時期中國農業推廣學的形成與發展,對指導中國農業推廣實踐活動起到了積極作用。

二、重構組織化的農業推廣框架模型的原因

在現代農業條件下,一家一戶的傳統小農正由社會化小農逐漸轉變為職業農民。伴隨著土地的合理流轉和適度規模經營,農業正由小規模、分散經營的小生產不斷走向規模化、組織化、社會化的大生產,越來越多的種養大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等新型農業生產經營主體逐漸形成。農業推廣的目標團體系統已經由分散的個體轉變為組織化的農民——新型農業生產經營主體。而阿氏模型的推廣服務系統是組織化的,目標團體系統卻是沒有組織化的松散的農戶。在我國農業現代化建設的新階段,農業推廣的目標團體系統已經發生了變化,阿氏模型已不能全面反映現代農業條件下的農業推廣框架。因此,必須從方法論的高度來全面分析農業推廣系統的主體、客體和推廣方式,構建與可持續發展的現代農業內涵和特征[21-24]相吻合的組織化農業推廣框架模型。

(一)現代農業推廣的主體分析

1.正在形成協作關系的多元推廣主體。阿氏模型將農業推廣視為對農民的教育,將農民視為推廣的對象,忽視了現代農業推廣最終目的是農業創新的大規模應用和產業化,不可避免地輕視了農民的農業推廣主體地位。對此,高啟杰已經初步認識到只有從事推廣工作的農民才是推廣主體,而其他接受推廣的農民則是受體[20]。其實,受體也是農業推廣的主體之一。而簡小鷹和于水等則明確提出農民是農業推廣的主體[25-26]。從《農業技術推廣法》中關于“農業技術推廣”的定義來看,推廣的內涵已經不再局限于教育,而且包含研發和應用。從這個角度來說,應用的主體也是推廣的主體。

現代農業條件下的職業農民,即種養大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等組織化的新型農業生產經營主體已經不再是阿氏模型所描述的農業推廣末端的推廣對象,只能被動的等待接受農業先進技術和知識的傳播和教育,而是以農業推廣主體的身份主動參與,以滿足農產品市場需求、追求商業利潤為目的,向上下游各類農業推廣主體提出需求,亦或接受政府或非盈利組織的公益性推廣服務,亦或購買通過市場配置的推廣服務。其中,政府公益性推廣服務也將通過政府購買服務的契約形式來實現。政府、大學科研院所屬的推廣機構等推廣主體也將以滿足這些組織化的新型農業生產經營主體的需求為導向,提供農業產前、產中和產后全程化的推廣服務。組織化的農民與其他推廣主體之間由被動與主動轉變為主動與被動,由落后與先進的不平等關系轉變為平等的、基于契約的協作關系。

從推廣最終目的來看,正是這些組織化的農民或者新型農業生產經營主體在大規模應用先進農業技術,實現產業化。所以,這些新型農業生產經營主體同樣是農業推廣的主體,是實現推廣目的之最終執行者。各類農業推廣主體之間通過協作,才能最終實現農業先進技術的傳播和產業化,來實現推廣的目的。由此,阿氏模型中的兩類系統的關系其實反映了傳統農業轉型期分散化的農民與其他農業推廣組織這兩類主體之間的關系。而現代農業背景下,重構的組織化農業推廣框架模型必須反映組織化的農民與其他農業推廣組織的協作關系。

總之,現代農業條件下必須明確農業推廣的目的,構建起政府所屬和大學科研院所所屬推廣機構、農業生產經營主體及其推廣機構、其他社會組織組成的推廣機構形成的組織獨立、功能交叉的多元推廣主體協作系統,共同推動農業技術進步。對于此,有學者探討了各類推廣組織合作的動力機制[27],但對多元推廣主體協作系統及其構建仍缺乏深入研究。

2.其他社會團體亦能成為農業推廣主體。本文中其他社會團體主要指農業生產經營主體之外的社會群體,包括分散的個體和組織化的群體。其他社會團體出于公益或者追求利潤的目的,從事農業推廣也非常符合“加強農技推廣發展要充分調動社會力量參與農技推廣活動[28]”的原則。技術的社會形成論(SST)認為,技術本身之外的政治、經濟、文化、組織、政策等社會因素構成了技術設計和技術應用的模式[29]。農業推廣體系改革的目標最終就是要實現社會強有力的需求刺激農業技術向前發展,農業技術的發展與應用要最終服務農民,回饋社會[30]。從終極需求角度來看,包括其他社會團體在內的大眾群體的市場需求是農業科技成果推廣和農業產業化的源頭,農產品價格與質量、食品安全、農業生產污染和可持續發展等大眾群體關注的因素都能成為影響需求的因素,都會引致相關技術的創新和擴散。從供給角度來看,其他社會團體將以分散化的個體或者組織化的形式直接或者間接參與到農業推廣當中。國外的NGO公益性農業推廣組織就是例證。而國內亦有此類組織,比如浙江省農業技術推廣基金會[31]。此外,其他社會團體作為相對獨立的主體,其所匯聚的群眾智慧和意見可以為解決現代農業推廣技術的創新和制度安排等復雜問題提供重要的智力支持與價值判斷。

(二)現代農業推廣的客體分析

如上所述,阿氏模型將農業推廣視為教育或者傳播與采納,忽視了農業推廣客體的研究。高啟杰曾經指出,農業科技成果推廣客體是指被推廣的具體科學技術成果[20]。其實,農業推廣的客體反映了農民的需求。現代農業條件下,組織化的農民或者新型農業生產經營主體的需求,不僅僅是農業科技成果,還包括市場信息、管理知識和創新能力。這些都是現代農業推廣的客體,而且伴隨著農業生產經營主體的發展,以上推廣客體存在遞進的關系。

阿氏模型針對分散化的小農,側重于農業科技成果的教育式推廣,并且暗含了:在此推廣的過程中,農業科技成果的研發、創新、擴散應用的過程彼此分離,參與的主體相互割裂,最終結果就是農業推廣中科技成果轉化效率低[32-33]。現代農業推廣必須重視農業推廣的客體,始終以應用和產業化為導向,樹立全過程的農業推廣理念,并且要促進多元主體協同參與這個全過程。雖然推廣主體側重有所不同,但是多元主體注重協同且不固定死板。農業研發和推廣機構的新成果會主動尋找能夠快速推廣和應用的伙伴或者直接進行大規模應用,而組織化的農民或者新型農業生產經營主體也會主動提出需求、尋找機會、積極學習,甚至參與到研發當中,并且不斷嘗試管理創新和組織變革。以現代農業推廣客體為基礎,各推廣主體在推廣過程中將形成越來越多的產學研一體化組織和“企業+科研院所+農戶”等各種形式的聯盟,同時以市場為導向的各種農業信息平臺不斷建立和農業產業鏈不斷延伸與壯大。

(三)現代農業推廣的方式分析

在農業推廣中,“推”是手段,“廣”是目的,即農業創新的大規模應用和產業化。適應于傳統農業轉型期的阿氏模型側重于通過教育或信息傳播的方式來進行公益性農業推廣,其“推”更多的指對農民的教育、說服乃至強制。這種手段在現代農業的背景下,是不能實現“廣”的。而現代農業的推廣方式應實現高級化、現代化、網絡化、產業化和協同化,將更多的以市場化的、提供服務的形式來實現。其“推”更多的表現為:誘導、追尋、協作。現代農業是三產融合的多領域科技集成的科技密集型產業[23]。在其產業體系中,分工越來越專業,更多的農技服務組織將直接運用先進科技知識和裝備為農業生產經營主體提供專業化服務。他們將直接滿足農業生產經營主體對先進農業科技知識的需求,而不單單是教育農業生產經營主體使其掌握先進科技知識再進行運用。農業推廣中的教育恐怕將局限在一些無法提供專業服務的領域和對農業生產經營主體中的農業工人的培訓。

綜上,適應于傳統農業轉型期的阿氏模型僅描述了農業推廣活動中先進與落后兩類主體之間的關系,僅反映了農業推廣復雜系統中的教育或者信息傳播這一小部分內容。它沒有對農業推廣復雜系統中的多元主體進行展開,特別是已經組織化的農民,忽略了研究農業推廣的客體,既不能反映出現代農業條件下農業推廣的復雜性和方式的變化,也不能反映出現代農業條件下農業推廣多元主體之間的協作創新和自我提高,更不能真實、全面地揭示現代農業條件下農業推廣的客觀規律。基于上述缺陷,必須重構組織化的農業推廣框架模型。

三、重構組織化的農業推廣框架模型的思路

(一)重構框架模型的基本要求

農業推廣領域的眾多專家學者都承認農業推廣過程是一個復雜的系統。其實它更是一個錢學森所定義的“開放的復雜巨系統”[34]。而且農業推廣學本身又是一門多學科交叉的邊緣學科,需要眾多學科理論、概念和方法的支持。因此,作為農業推廣學重要的理論基礎,重構的組織化的農業推廣框架模型既要能全面反映現代農業條件下農業推廣系統的復雜性,又要能體現多學科理論知識的融合,還要能為重新定義農業推廣概念、研究對象和內容奠定基礎。這是一個巨大的挑戰。

(二)重構框架模型的方法論基礎

綜合集成研究一直是解決開放的復雜巨系統中各種問題的重要研究思路。我國學者提出的WSR方法論恰恰是指導綜合集成研究的重要方法論[35-36],而且便于多學科理論知識的融合。它對于指導重構組織化的農業推廣框架模型具有重要意義。

趙國杰和王海峰將WSR方法論進一步改進為ZKJ方法論(主體客體交互作用方法論)[37-38],對重構組織化的農業推廣框架模型更具有普適性指導意義。在ZKJ方法論中:主體(Z)是實踐和認識活動的主體;客體(K)是實踐和認識活動的客體;交互作用(J)是實踐和認識活動,即主客體之間的交互作用(包括過程與結果);實踐中介是主體作用于客體的工具、手段、程序或方法;實踐就是以主體、客體、中介為基本骨架在一定環境下進行的動態過程[37-38]。

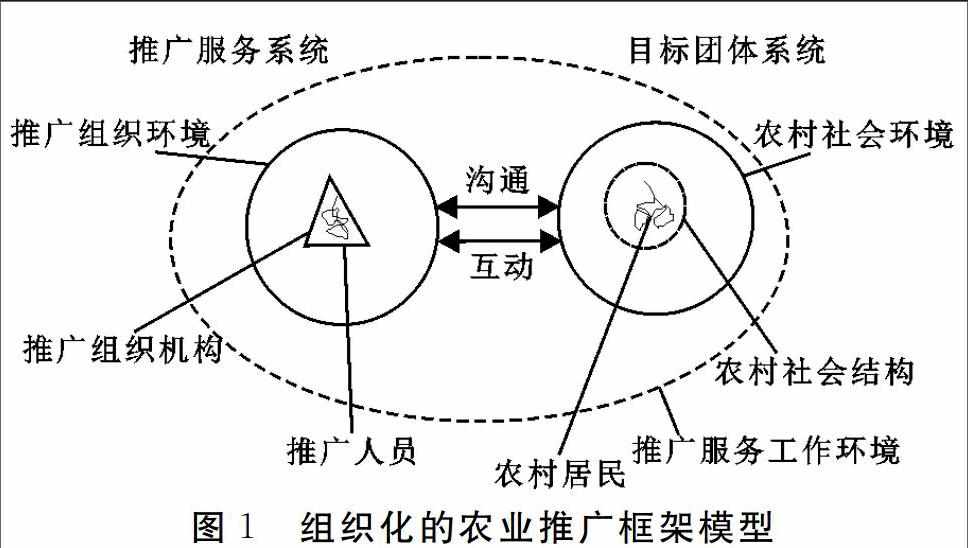

基于ZKJ方法論分析我國現代農業推廣系統,可以得出該系統由農業推廣的環境、主體(Z)、客體(K)和農業推廣的交互作用或實踐(J)構成。農業推廣的環境,即發展現代農業面臨的各種外部環境。農業推廣的主體(Z),即政府、大學科研院所、社會團體和農業生產經營主體四類。目前政府的推廣主要通過其所屬的行政型推廣組織來實現,大學科研院所的推廣主要通過其所屬的教育科研型推廣組織來進行,社會團體的推廣主要通過各種社團推廣組織來實現,而農業生產經營主體的推廣則通過各種涉農企業、種養大戶、家庭農場、農民合作社等新型農業生產經營主體來實現。農業推廣的客體(K)即農民需要的是農業科技成果、市場信息、管理知識和創新能力。農業推廣的交互作用或實踐(J),即各類相關主體相互協作,共同參與各類客體的生成和普及應用的過程,以加速實現農業產業化。

(三)重構的框架模型

基于重構組織化的農業推廣框架模型的基本要求和基于ZKJ方法論的我國現代農業推廣系統,重構的組織化的農業推廣框架模型,具體見圖2。

在重構的模型中,主體系統中的各類主體保持自己組織上的獨立性,在功能上雖然各有側重,但并不分割;既可以獨立發揮各自所側重的功能,又可以兼有其他主體所側重的功能;既可以獨立運作,又可以和其他主體進行協作,實現各種協作組織上的創新,向著圖3所示的四螺旋多元協作推廣主體系統演化。

客體系統在農業科技成果的基礎上,融入更多內容,以滿足新型農業生產經營主體不斷發展的需要。農業推廣的實踐過程系統反映了多元農業推廣主體相互協作實現農業技術進步的具體過程,側重實現農業技術進步過程中的具體方式和手段創新。

反映各推廣主體協作關系的四螺旋多元協作推廣主體系統的理論基礎是亨利·埃茨科威茨提出的三螺旋創新模式[39]。該理論被相關學者高度重視,應用到眾多創新領域中。在農業推廣中,也不乏相關案例。涂俊和吳貴生就以寶雞市農業專家大院為例,用三螺旋模型論證了圖4所示的農業推廣體系制度創新[40]。

現代農業推廣項目的產業化發展帶來了較好的經濟效益,并且往往與對農村地區的扶貧和社會幫扶項目緊密聯系在一起,于是吸引了其他各種社會團體(盈利的和公益的)參與其中。并且這些社會團體在農業推廣中也將發揮越來越顯著的作用。河北農業大學的“太行山道路”建設過程中就出現了許多四螺旋的農業推廣案例。其中,最典型的就是“太行新愚公”李保國教授團隊做出巨大貢獻的“綠嶺模式”。該模式中的四螺旋主體分別為地方政府、河北農業大學、河北綠嶺果業有限公司和河北郵儲銀行。在圖5所示的此四螺旋的運作機制中,政府主體搭建平臺,在大學專家的幫助下制定產業發展規劃,持續進行政策和資金支持,并且進行監管,實行企業準入制度,保護農民利益;農業企業主體組織產業化生產,實行“公司+基地+專業合作社+農戶”的產業化經營模式,并且成為大學的研發示范基地;大學主體進行產業發展規劃、園區規劃、市場策劃、技術研發、示范培訓、經營管理等全方位幫扶;社會組織主體在地方政府的推動下提供金融支持。并且企業與大學的專家以技術入股方式實現了風險共擔、利益共享的利益連接機制。而大學專家不僅提供了主打產品薄皮核桃從種苗到栽培管理的技術指導,而且還提供了市場信息、品牌策劃、企業管理、科技研發等全過程的增值服務。最終幫助企業成為產學研結合的、擁有產前、產中和產后完整產業鏈的薄皮核桃龍頭企業,帶領山區群眾脫貧致富,走出了一條生態、經濟和社會效益協調發展之路。“綠嶺模式”是圍繞農業龍頭企業,成功實現了的四螺旋協作農業推廣,具有代表性。當然,在“太行山道路”中,也出現過其他案例。比如在政府的支持下,有的社會團體主動向大學購買農技推廣服務,免費提供給農民和合作社,并且還幫助其進行農產品的銷售。四螺旋協作推廣系統并不排斥三螺旋推廣系統,它是三螺旋推廣系統的拓展。各地可依據四螺旋協作推廣系統的原理,因地制宜,進行多元協作推廣體系的組織創新和模式創新。

(四)新舊組織化的農業推廣框架模型的對比

圖6在重構的組織化的農業推廣框架模型下展示了適應傳統農業轉型期的阿氏模型所表示的農業推廣。可以發現,阿氏模型中的推廣主體之間缺乏協作,功能割裂,客體單一,推廣手段或者方式上僅側重教育或者傳播的手段。這說明適用于描述農業轉型期的農業推廣的阿氏模型已經不能反映全面現代農業條件下的農業推廣復雜巨系統。

而重構的組織化的農業推廣框架模型揭示了研究現代農業背景下的農業推廣的基本思路,即農業發展環境—農業推廣系統主客體的結構關系—農業推廣系統中主客體的作用過程—農業科技進步和產業化的快速發展。該模型最根本的前提假設是:農民是組織化的農民或新型農業生產經營主體,不再是被動的推廣對象,而是農業推廣主體之一。在此前提假設下,農業推廣可以定義為:各類主體相互協作、共同促進農業技術進步、加快實現產業化的過程。各類主體在保持自己組織獨立的前提下,部分具有其他主體的功能,按照“政府、大學、科研院所、社會團體農業生產經營主體”四螺旋創新模式進行協作,來構建四螺旋多元協作推廣主體系統,實現農業推廣體系的創新。農業推廣學的研究對象既不是側重于研究對農民的教育,也不是側重于研究農業技術的傳播擴散,而是融合二者,研究各類主體如何協作來實現農業科技進步和產業化的機制和過程。農業推廣學的研究內容也將從“農業推廣的環境、農業推廣的主體、農業推廣的客體和農業推廣的實踐過程與結果”4個維度來展開,進而從這4個維度實現多個學科理論知識的融合。

四、結論與展望

阿氏模型已經不適合指導現代農業條件下的農業推廣實踐和理論研究。筆者從農業推廣是一個開放的復雜巨系統的視角出發,基于ZKJ方法論重構了組織化的農業推廣框架模型,為研究現代農業條件下的農業推廣提供了一個基礎框架。該模型正視了組織化的農民或者新型農業生產經營主體的農業推廣主體地位,以滿足市場需求的農業創新的應用和產業化為推廣最終目的,強調研究各類主體如何協作來實現農業科技進步和產業化的機制和過程,最終實現農業的可持續發展,以滿足社會的終極需求。

現代農業是三產融合的科技密集型產業,需要多領域科技的集成,需要多元主體的集成,需要資金、科技、管理、政策等多種要素的集成來實現綜合集成創新。現代農業條件下的農業推廣也必將出現更多新的研究內容,更多學科的理論知識也將融入到農業推廣的理論體系之中。期望本文重構的組織化的農業推廣框架模型有助于梳理農業推廣的相關理論知識,推動構建具有中國特色的現代農業推廣理論體系。

參考文獻:

[1] 李桂麗,李俠,張粉嬋.重塑農業科技成果推廣體系[J].農業經濟問題,1999(12):38-42.

[2] 黃季焜,胡瑞法,孫振玉.讓科學技術進入農村的千家萬戶——建立新的農業技術推廣創新體系[J].農業經濟問題,2000(4):17-25.

[3] “中國農業技術推廣體制改革研究”課題組.中國農技推廣:現狀、問題及解決對策[J].管理世界,2004(5):50-57.

[4] 黃季焜,胡瑞法,智華勇.基層農業技術推廣體系30年發展與改革:政策評估和建議[J].農業技術經濟,2009(1):4-11.

[5] 申紅芳,廖西元,王志剛,等.基層農技推廣人員的收入分配與推廣績效基于全國14省(區、市)44縣數據的實證[J].中國農村經濟,2010(2):57-67.

[6] 廖西元,申紅芳,朱述斌,等.中國農業技術推廣管理體制與運行機制對推廣行為和績效影響的實證——基于中國14省42縣的數據[J].中國科技論壇,2012(8):131-138.

[7] 李維生.發展我國現代農業的一條必由之路——論建設多元化農業技術推廣服務體系[J].山東社會科學,2008(1):113-118.

[8] 高啟杰.中國農業推廣組織體系建設研究[J].科學管理研究,2010,28(1):107-111.

[9] 高啟杰.多元化農業推廣組織發展研究[J].技術經濟與管理研究,2010(5):127-130.

[10] 廖祖君.基層農技推廣體系創新的“成都模式” 研究[J].農村經濟,2011(11):101-103.

[11] 石萍,王雨濛.多元化農技推廣服務體系構建研究[J].科技進步與對策,2013,30(21):15-18.

[12] 汪發元,劉在洲.新型農業經營主體背景下基層多元化農技推廣體系構建[J].農村經濟,2015(9):85-90.

[13] 王濟民,劉春芳,申秋紅,等.我國農業科技推廣體系主要模式評價[J].農業經濟問題,2009(2):48-53.

[14] 楊旭,李竣.優化農技推廣體系的內在經濟邏輯分析[J].科學管理研究,2015,33(3):88-91.

[15] 王琳瑛,左停,曠宗仁,等.新常態下農業技術推廣體系懸浮與多軌發展研究[J].科技進步與對策,2016,33(9):47-52.

[16] 陶佩君,袁偉民.現代農業視角下我國政府農技推廣的再詮釋[J].中國農村科技,2014(12):64-67.

[17] 許無懼.農業推廣學[M].北京:北京農業大學出版社,1989:18-22.

[18] 張仲威.農業推廣學[M].北京:中國農業科技出版社,1996:96-98.

[19] 湯錦如.農業推廣學[M].北京:中國農業出版社,2001:30-32.

[20] 高啟杰.農業推廣學[M].北京:中國農業大學出版社,2003:11-14.

[21] 尹成杰.關于建設中國特色現代農業的思考[J].農業經濟問題,2008(3):4-9.

[22] 曹俊杰,王學真.論現代農業的“十化”特征及其互動機制[J].云南社會科學,2009(2):109-114.

[23] 張軍.現代農業的基本特征與發展重點[J].農村經濟,2011(8):3-5.

[24] 辛嶺,胡志全.我國農業現代化與城鎮化協調發展研究——基于1996—2013年數據的實證分析[J].北京聯合大學學報(人文社會科學版) ,2016(4):95-102.

[25] 簡小鷹.農業技術推廣體系以市場為導向的運行框架[J].科學管理研究,2006,24(3):79-82.

[26] 于水,安開根. 試析我國農業科技推廣體系與機制創新[J].科學學與科學技術管理,2009(1):13-20.

[27] 高啟杰,姚云浩,馬力.多元農業技術推廣組織合作的動力機制[J].華南農業大學學報(社會科學版),2015,14(1):1-7.

[28] 夏敬源.加強技術推廣建設現代農業[J].中國農技推廣,2007,23(3):4-7.

[29] 盛國榮.技術與社會之間關系的SST解讀[J].科學管理研究,2007(5):39.

[30] 程瑞,賈琨.技術的社會形成論(SST)視角下的農技推廣體系改革[J].科學技術哲學研究,2014,31(6):97-100.

[31] 何建斌,陶佩君.農業技術推廣[M].石家莊:河北科學技術出版社,方圓電子音像出版社,2011:66.

[32] 柳巖,張正河.農業科技推廣主體間差異比較分析[J].科技進步與對策,2010,27(1):19-21.

[33] 張正河.農業生產方式變遷與科技供求主體分析[J].農村金融研究,2011(9):5-10.

[34] 錢學森,于景元,戴汝為.一個科學新領域——開放的復雜巨系統及其方法論[J].自然雜志,1990,13(1):3-10.

[35] 顧基發,唐錫晉.綜合集成系統建模[J].復雜系統與復雜性科學,2004,1(2):32-42.

[36] 顧基發,劉怡君,牛文元.社會復雜問題與綜合集成方法[J].科學中國人,2010(9):17-19.

[37] 王海峰.低碳生態化城市發展綜合集成研究[D].天津:天津大學,2016:57-59.

[38] 趙國杰,王海峰.物理事理人理方法論的綜合集成研究[J].科學學與科學技術管理,2016,37(3):50-57.

[39] 亨利·埃茨科威茲.國家創新模式——大學、產業、政府“三螺旋”創新戰略[M].周春彥,譯.北京:東方出版社,2005.

[40] 涂俊,吳貴生.農業科技推廣體系的“三重螺旋”制度創新[J].研究與發展管理,2006,18(4):117-122.

Abstract: In the target group system of the organized agricultural extension framework constructed by H·Albrecht, the farmers are loose and not organized. So the framework can not reflect the new characteristics of the modern agricultural extension system, such as the diversification of the subject and object, the marketing way of the agricultural extension means and process. According this, the framework is not able to guide the practice and theoretical research of the modern agricultural extension and need to be reconstructed. In this paper, based on the characteristics of the open complexity and the multidisciplinary integration of the agricultural extension system, a new framework of the organized agricultural extension is constructed by using the Zhuti-Keti-Jiaohuzuoyong (ZKJ) methodology which is extended from the Wuli-Shili-Renli (WSR) methodology. In this framework, the subjects of the subject system are the agricultural extension organizations which belong to the government, the university and scientific research institutes, the agricultural production and operation organizations and the social groups. The subject system emphasizes the cooperation among the agricultural extension organizations and expects to realize the system innovation of the agricultural extension organizations by constructing the multiple and cooperative subject system of the four spirals. The objects of the object system include the agricultural scientific and technological achievements, the market information, the management knowledge and the innovation ability. These objects reflect the changes in the demand of the agricultural production and operation organizations in order to promote their development. The process system shows the market oriented and industrial characteristics and emphasizes the innovations of the agricultural extension means. This framework tries to demonstrate the modern agricultural extension system on the whole and expects to be used to study the mechanism and process of the modern multiple agricultural extensions as a basic framework.

Key words:modern agricultural extension; framework of organized agricultural extension; Wuli-Shili-Renli methodology; Zhuti-Keti-Jiaohuzuoyong methodology

(責任編輯:王倩)