新芝加哥學派城市研究特點與計劃*

特里 N·克拉克 吳 軍 婁繽元 謝思琦 唐 婧 譯

新芝加哥學派城市研究特點與計劃*

特里 N·克拉克 吳 軍 婁繽元 謝思琦 唐 婧 譯

洛杉磯學派Michael Dear(2001)對傳統芝加哥學派的城市研究提出了很多評論,通過整合關于城市如何運作、強調文化與政治等更寬廣的理論視角來拓展這些討論。紐約學派的研究更傾向于階層分析、生產、不平等、二元勞動力市場和其他相關議題,而且主要采用馬克思主義分析視角。洛杉磯學派的學者們通常更個人主義、主觀主義以及強調消費導向;其中還有一些比較后現代主義。芝加哥是美國天主教人口數量最多的城市,他們重視個人關系、大家庭(extended families)、鄰里和民族傳統(ethnic tradition)。這反過來引導芝加哥的研究者們更強調文化與政治的影響作用,因為亞文化的不同讓城市社區呈現出了很大差異。另外,本文總結了新芝加哥學派城市研究的七個重點。

文化;鄰里;政治;天主教;芝加哥

本文探索了在城市研究和理論提煉上新芝加哥學派是如何形成其自身的獨特風格。結論部分還討論了那些作為新芝加哥學派的一部分是如何加入進來的。我的觀察是由洛杉磯學派和紐約學派最近的爭論所啟發,這些爭論實質上是通過對傳統芝加哥學派的批判來定義他們自己,比如對Ernest Burgess、Homer Hoyt和其他學者理論模型的批判。我同意這些評論家們對于傳統芝加哥學派范式核心內容不足的論述(Brian Berry and Horton,1970)。我們需要創建新的、更好的理論——尤其是關于城市和城市現象。但是,我們反思這些議題,是因為美國東西兩海岸的評論者似乎不僅誤讀了芝加哥,而且還建構了一種對自身和他者都過于有限的理論基礎。對芝加哥的反思有利于豐富我們關于城市和社會理論。

這些關于城市的獨特視角揭示了關于解釋城市世界的核心假設和概念選擇。Saskia Sassen、Richard Florida和Michael Dear等學者的著作已經激起了討論,不但影響著政策制定者,而且還改變了城市分析議程。不可否認他們的努力,看看他們是如何闡釋紐約和洛杉磯的視角就會明白。Sassen(2001)分析了全球資本、投資、移民和相關過程,并提出了一個具有爭議性的命題:全球化加劇了收入的不平等。不僅在華爾街的銀行家們之間是如此,而且在他們所雇用的諸如保姆、司機和其他私人服務提供者等低收入群體之間也是一樣。許多窮人從國外被吸引到紐約,他們內部之間也會產生更多的收入不平等。Sassen強調,在紐約和其他城市的這種不平等根源來自于全球化。Florida(2002,2004)有過類似的辯證評論:一些具有高度創新科技支持增長的城市,比如奧斯汀和硅谷,其收入不平等也在急劇增大。Dear(2001)列舉出了許多轉型城市的過程,比如分裂、門禁社區的開發、郊區城市化以及其他。關鍵過程是資本主義。人與人之間最大的區別在于收入;其中,很少談及關于非營業收入的亞群體(比如亞洲人、墨西哥人以及專業人士等)。

很顯然,這些著作涉及的內容更多,但Sassen、Florida和Dear在這些核心議題的分析里,已經或過分強調了收入和經濟因素作為城市的驅動力。很少把政治和文化作為核心概念納入進來。所有這些加入到他們的分析中竟然變成了一種道義上的關切,尤其是在解釋“低收入群體”或者“收入不平等”。換句話說,他們很大程度上忽略了文化和政治的具體內容是如何定義人們的工作方式和生活方式的。Sassen 明確地將消費作為她研究工作的優先考慮,比如解釋作為消費的保姆雇傭。我的意思并不是批評這些著作的具體內容,而是指出和澄清這些系統性偏見的局限性。

還有其他許多人的觀點與紐約和洛杉磯學者們的類似,但我僅舉其中個別為例以顯示其與芝加哥學派傳統的差異。我們增加了政治與文化因素,且不認為它們是相互獨立的因素,相反,是相互滲透的核心變量,它們將重新定義“經濟”和“不平等”,而不僅僅依附于收入和全球民族根源這樣的分類。資本主義和收入不平等對于經濟學家而言是可理解的,因為它明確否認了諸如政治、文化和制度這樣的分析性因素。但對于社會學家,甚至普通市民,這些概念太過虛空抽象,太過模糊、松弛,在不同時空中有著截然不同的意涵。此外,政治文化觀念如果貼上“作者的價值觀”或者“個人觀點”或其他的標簽,就會因其太過主觀而遭受批判。這種唯我主義在許多社會科學家甚至公眾中也普遍存在。

如果只是對三個城市進行交叉比較,我們完全不必在此討論了。本文的目的在于深入挖掘和理解我們的研究主旨從何處而來以及為什么,從而幫助改善我們更好地思考未來。也就是說,什么是影響城市的核心變量,是城市經濟社會的驅動力?他們的市民或非市民的關心,抑或他們的政治領導和計劃,還是他們的知識分子與批評家?通過比較城市和它們的一些關鍵變化,探究我們觀點和理論的差異和局限性,然后才能為那些差異做出清晰的界定。這樣,才能夠幫助我們更好地吸收世界不同城市的經驗與教訓。

全球化是我們這個時代最深刻的變革力量之一。在某個層面上,它似乎是在推動全球均質性(uniformity)。如經濟決定論者David Harvey所言,全球資本主義(global capitalism)意味著新自由主義(neoliberalism)。但是這些動力產生了逆反作用,引導人們去問,我們與華爾街和好萊塢有什么不同?為什么我們要保護那些差異性、本地獨特性和真實性的東西?這些問題是所有遭遇全球化力量的世界范圍內的城市居民所共同面對的。

我認為,芝加哥是一個極其重要的世界城市,因為它核心的政治動力是長期來源于庇護主義(clientelism)或贊助(patronage)——最近幾年被賄賂和腐敗所打亂或侵蝕。芝加哥同臺北、尼泊爾、波哥大、拉戈斯以及世界上大多數其他城市類似。開放地看待過去,并且考慮這種合法性已經或能夠如何改變,政府政策議程中平均每天都要面對的議題——國家、區域和本土(地方,local)。其優先考慮的是概念化,比如,以盡可能的多樣化方式“發展”。芝加哥為這些如何發展的訴求提供了答案。而這也是為什么經濟學人在2006年的報告中對芝加哥所展示的競爭力給予認可的原因。

像城市一樣,每個個體都是獨特的。從這個角度來看,幾乎沒有所謂思想統一的學派,只有個體。我接下來探討的所謂“沖突”,只是簡單的強調它們呈現出的主要特征的差異,主要是芝加哥、紐約和洛杉磯——人們會發現,任何一種被討論的觀點都有其支持者。如果說洛杉磯學派的Mike Davis或者Michael Dear呈現出一種后現代色彩的思想,而其他洛杉磯知識分子、社會學家和城市學者肯定是不同意。盡管他們并不介意去談論這些議題,但大部分人會避免爭論,因為這樣會顯得粗暴無禮。考慮到Mark Baldassare,他深入地探究了加利福尼亞南部的具體細節,Robert Fried和James Danzinger很有思想的寫作了全球城市,Elinor和Vincent Ostrom論述了公共選擇,Lawrence Bobo分析到了種族沖突,這些人都不符合Dear所代表的洛杉磯學派。更確切地說,后現代主義學術品味只出現在少數洛杉磯學者那里。同時,紐約學派的多樣性眾所周知,幾乎不需要評論。但是,個體的差異是隨機分布,且與地理位置無關的前提假設,看起來似乎并不合情理。

幾個因素使芝加哥比較特別,尤其是在分析城市轉型方面,從政治文化入手。這些包括:

·芝加哥是美國擁有濃厚的羅馬天主教傳統人口最大的城市;在整個20世紀,白人清教徒從未超過人口的20%。由于1984年Mayor Harold Washington的選舉成功,非裔美國芝加哥人的身份得到確認,芝加哥的天主教傳統受到了猛烈的打擊,而隨后流入的來自世界各地的移民充斥于各個社區,帶來新的面貌,但在道德和文化上,這座城市卻呈現出比其他美國本地人更為強烈的社區感和政治合法性。

·天主教強調實在的個人關系,有助于芝加哥教會、學校和社區的合法性。選區領導長期有著獨特的影響力;種族政治、庇護主義(clientelism)或贊助(patronage)以及物質分配的激勵是核心資源。Wagnerian的主旋律與列維斯特勞斯深層結構化了這種共鳴。“激起波瀾,支持弱者。”(Don’t make no waves,don’t back no losers)“我們不想要無人支持的人。”(We don’t want nobody nobody sent)“芝加哥還未準備好改革。”(Chicaga ain’t ready for reform)(頭兩個為彌爾頓·拉科夫書籍的名字,1975與1979;第三個是政治游行中的口號,寫在城墻上和熨在人們的T恤上。)

·強烈的鄰里紐帶和個人關系導致了芝加哥在種族上產生了隔離,不論是在居住地選擇還是政治上,人們都擁有對候選人的種族審判、檢閱和小心看護的社區自治。市議員經常使用分區決定權對空間進行管制,頒布或吊銷建筑許可證,有時候不定期的——很難想象在這么一個大規模的城市里,這是一個好政府的氣質。

·芝加哥被看作是前沿并發展迅速,因為這里形成了一種弱精英文化,鑲嵌或存在于普通人身上。這種文化接納建立在一種“巨大肩膀”的態度上,并且鼓勵創造新的流行標簽,諸如Hinky Dink Kenna,Bathhouse John和Fast Eddy Vrodolyak——三位有影響力的市議員或老板。這一點在Daley I和II兩位市長的演講中可以得到彰顯。他們為芝加哥公立學校英語教育感到驕傲,尤其是為數眾多芝加哥公立學校老師們。那些被稱為美國人的芝加哥人經常會被問到你來自哪里這樣的問題——暗含了他們的口音來自鄉下(與Cook County不同)。如果芝加哥本地發音是芝加哥政治傳統中的主流,但其他人會提出反抗,比如芝加哥雜志曾經推出一個人物特寫,指責Daley II的措辭與發音顯示了他同他父親一樣腐敗(Eig,1999)。

·州政府和中央政府是相互獨立、疏遠的和不相關的。年資(資歷)作為政治批評的一項準則可能讓一個60多歲的老人在華盛頓相當于參議院中的新人。這也顛覆了正常的觀念,地方政府比較遲緩。這在邏輯上也說得通,私人關系、鄰里和特殊政策的神圣性。年資和耐心等待任職是根植于天主教學校的準則,在那里,人們挑選年輕學生,再慢慢讓他們進入到天主教盛會更高一級的行列。即使是傳統上依附于芝加哥民主黨派的黑人清教牧師們,在這個地區也要接受天主教的規矩。

·流行的大都市主義——一種對舊世界的懷舊情結。芝加哥的主流傳統并不是源生于此,而要追溯到Cork郡或Krakow。但這些是可以被創造性的重建起來。餐館、教堂、社區學校、酒吧以及社區領導們創造出的獨特傳統。像“甩賣國旗啦”這樣的商業口號在芝加哥出現,副標題寫著:“波蘭,墨西哥,等等。”

·強烈的個人主義,或者說社區特質,意味著對大眾口味的不在乎,沒什么計劃和最少的政府干預(盡管非政府組織的領導常年在此問題上爭斗不休)。貪婪并且肆無忌憚的個人主義是那些眼光短淺者的標簽,在斯蒂芬的《城市的羞恥》,布雷切的《屠宰場里的圣·瓊》和《奧圖諾·威》,德雷薩的小說中都能窺見。而這種冷漠在1990年代中期戲劇性地扭轉,公共藝術與美學煥發生機,至少對整個美國而言,幾乎無處不在。

·開放與較強的創新——精英的空缺與芝加哥的前沿特征使得這個座城市成為一個你能夠實現自我的地方,不再受歐洲、亞洲或者拉美任何地方的傳統背景的束縛,而這產生了一種更強更深遠的精英動力。世界矚目的建筑,摩天大樓在這里誕生。那些20世紀建筑界的經典名字在芝加哥立足——懷特,博恩漢,范·德·羅伊,斯基德莫爾·歐文斯和梅里爾。他們重新定義了芝加哥的面貌,也改變了世界其他城市。你能在芝加哥看到最好的建筑和最壞的建筑,尤其當神圣美學漸漸式微,而個人野心逐漸雄起。在一些其他方面,還有赫夫納的《花花公子》,花花公子俱樂部,花花公子塔,向世界輸出了大量的芝加哥通俗文化。芝加哥,紐約,洛杉磯都得到了世界的注視。

·巨型政治機器——激發著黨團結社雄心、大型企業、地產開發商、期權交易和市長們大展宏圖。大部分美國城市的政治和社會系統都很松散——非美國的尺度與芝加哥比較相近。正如今天的中國成為了建筑師和規劃師的天堂,那些人曾經在歐洲頂著市民的反抗開展工作。芝加哥規劃師薩姆·澤爾在訪問以色列的時候對《時代》表示:因為有太多的規矩,所以他不愿意在以色列工作。

·社區獨特性、強的社會紐帶和有限的社會愿景使得社區的去中心化變得合法化,和一個合適的政府角度——而不是從改革或重塑世界的角度(克拉克,1975)。理想的馬克思主義因此在這里并沒有發揮太大的作用。而個人主義在強社區團結里得到調和。這是一種內嵌于一種非理想型的天主教中,區別于紐約的一些清教徒或猶太教人所信奉的道德烏托邦(尤其在勞工組織方面,David Dubinsky和ILGWU,紐約時報)或者洛杉磯的個人的、缺乏市民基礎的政治自覺的個人主義,被阿諾德·施瓦辛格稱為戲劇性的表演。

·正如19世紀的大量的人口增長和移民流入賦予芝加哥一種動態氣質,21世紀的全球化也帶來了巨大的變化。但芝加哥仍然發揮著它的政治粘合力以實現有效的政策適應,這是美國其他司法管轄區無法想象的。比如出色的社區驅動創新、新的市政公園、公共空間、享譽世界的建筑師、繁花似錦且路樹成蔭(梅耶達利時期種植了大量的樹,城市大廳),湖堤和碼頭得到翻修,還新鋪設了幾十里的自行車道,再加上公立學校的變化,社區政策等等。

·主要建設計劃在1990年代開始興起,當時做出了一項關于文化娛樂的承諾,使芝加哥成為美國領先的創造力城市,帶來成千上萬的游客。娛樂業和創意文化吸引著新的居民,至少這成為了1990年代中期City Hall的新視野,定義了芝加哥作為文化娛樂產業領跑者的地位。

·理論工作者和人口觀察家對不同社區間的獨特性和社會沖突興趣濃厚。“雅皮士”成為芝加哥獨創的文化標簽,它定義了一種侵襲了藍領階層傳統的新文化類型。在華盛頓和紐約,雅皮士是一種常態的成就,但在芝加哥,并不是。那種更少矯飾的觀念是藍領階層獨特的價值觀和偏好,它不太可能會隨著政治變革、教育、美國化而消失,那種與生俱來的東西像一條毯子包裹著人們生活的方方面面。“雅皮士滾出我的店!”芭芭拉·費曼(1996)探討了與匹茲堡截然不同的芝加哥模式;從環保到教育,芝加哥的所有問題被定義為與地域、權力和種族相關。

·階級在種族群體的崛起中被壓制。亞瑟·本特利定義了利益,大衛·特魯門定義了非階級的圈子政治。愛德華·希爾斯、愛德華·班菲爾德、詹姆斯·Q·威爾森、丹尼爾·厄拉札、加布里埃爾·阿蒙和克里夫·格爾茨為新政治文化研究奠定了基礎,從國家和全球視角出發,通過種族認同和社區文化建立了關于他們的芝加哥體驗。這些日常的種族、國家和文化特性產生了比民族學的文化相對主義更深遠的影響和相互容忍度——“你傳播你的教義,我傳播我的。”——這不同于新英格蘭廢奴主義者的道德革命,不同于紐約的杜賓斯基的俄羅斯工會組織者,不同于凱撒·查韋斯墨西哥革命中的加州中心的工人。但是,這種非理想型的,傳統的天主教風格隨著哈羅德·華盛頓1984年以后發生著變化。從黑人清教徒公民權利背景中走出的他發起的政治改革使得傳統機器最終妥協,重新定義了芝加哥政治的核心,建立了游戲新規則的基礎。過去是非典型、個性化、交叉的。從哈羅德·華盛頓開始,政治和政策變得更加明確,有時候甚至是意識化的。但實用主義始終是主題:約翰·杜威和實用性曾經一度是芝加哥的標志。

這些芝加哥模式與新馬克思主義截然相反,階級對立主題在紐約學派那里比較明顯,個人主義在好萊塢制造的英雄影像中經常會出現(洛杉磯學派)。幾十年浸潤在電影業,洛杉磯能夠說服人們世界上除了銀屏外再沒有真實的東西,那是一種為編輯、監視和特技所充斥的效果。后現代氛圍激發了一種強烈的個體主觀主義。比如說:“與后現代主義嫉妒不同的是,那種被妒忌的主體本身就是一種商品化的幻想,而事實上沒有比嫉妒者更真實的,被嫉妒的只不過一個擬像自我。或者說,被嫉妒的是那個在虛擬產業中扮演某人的媒體演員或明星。(朗曼,2004)。Harvey(1990)和Judd(2005)探討的后現代主義,但其主要觀點在芝加哥傳統里相對缺席,芝加哥學派考慮的更多是是一種嚴肅的知識承諾,對城市及其政治與文化的敏覺。

芝加哥和世界

我們現在說芝加哥,它和加州橘郡南部一樣,擁有相同的新政治文化。但兩個地方截然不同的背景形成了不同的公共辯論。我們所強調的芝加哥,開始于世界政治體系的庇護關系。新的政治文化深深反對此種庇護關系,因為它是建立在少數政治活動家之間的私下交易。這些交易包括提供給有意者就業機會,在合同方面的現金交換,而拋棄了公共利益(public interest)。“他們不僅不民主,且將大多數人排除在決策之外,他們在公開決策中提高公民或納稅人的平均支出。因此帶來的成本也使得政府“臃腫”,改革者們聲稱他們可以(使財富)回到納稅人或使用提供更好的(公共)服務。這些聲稱被那些戴著傳統的左或右有色眼鏡的人虛偽的拒絕。隨著平等主義和公民運動全球傳播蔓延,傳統政黨和領導人的合法性被削弱。這些導致了世界范圍內對“透明度”的要求,公開政府決策的每一個細節以便公眾監督,至少媒體和公民可以搜索他們的不當行為。從意大利到俄羅斯到阿根廷,宣傳丑聞威脅迫使政府改革,使得庇護主義難以為繼。Harold Washington是芝加哥這些改革的擁護者。它在這個方向的第一步是信息自由法案,使市政府的所有記錄都能夠被公開并為公眾所取得。此前記者和研究者們不得不徘徊在議員和政治人士經常光顧的酒吧以獲得發生了什么事情的線索。但隨著越來越多的領導人發現實質政策能夠被運作、被執行且很好的提升了生產效率,這種新的方式也很快得到公眾的支持。但知識分子與記者們仍然對此將信將疑,對它保有一個謹慎的接受的態度,甚至大多數表示拒絕。

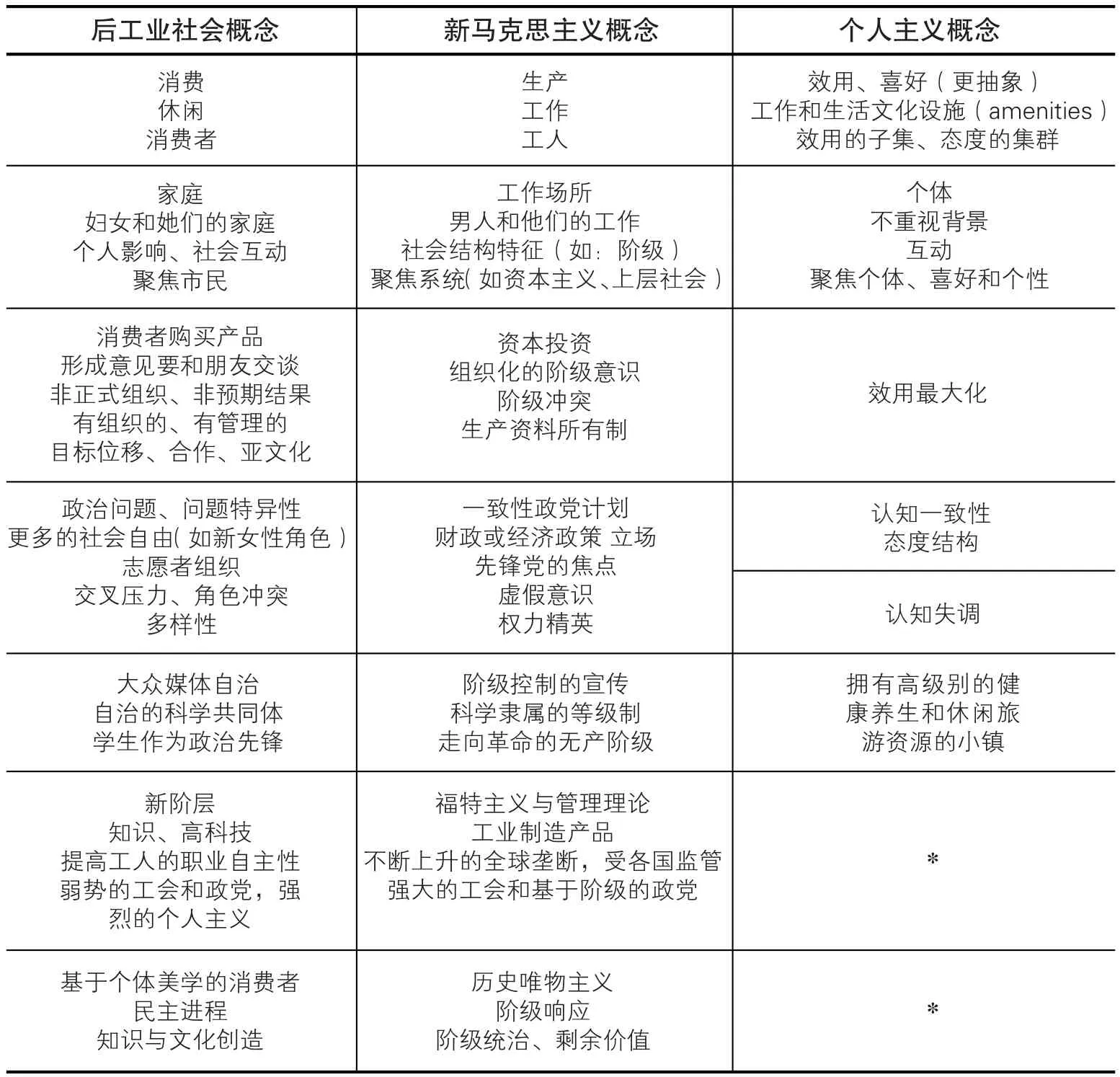

新政治文化的主要內容見表1。我們總結了在過去的半個世紀里芝加哥市長們改變的主要維度。新政治文化的普遍驅動力是更高的受教育程度、更高的收入水平以及更開放的生活態度。這也引發了更深刻的全球主義以及更高的媒體介入和旅游事業的發展。(Clark,1994;Clark and Hoffmann-Martinot,1998;Clark and Rempel,1997)。

這些模式是如何改變的?FAUI(Fiscal Austerity and Urban Innovation,財政緊縮與城市更新)項目已經討論了二十多年,來自35個國家750個城市方面的學者共享他們的經驗。這個項目的研究成果先后推出了50本書,有助于我們對這一議題的進一步理解。克拉克和Hoffmann Martinot(1998)在第二章有一個總的概述,其中提出了25個命題。

新芝加哥學派的要素

這些論點加入到傳統的分析框架中后是否能夠標記為一個城市研究的學派呢?這取決于衡量我們標準的嚴格程度:我們在芝加哥的城市規劃討論中已經充滿信心。如果我們不像馬克思主義和女權主義那樣的充滿道德熱情,我們仍然站在同一陣營,珍惜我們獨特的遺產和視角。

首先,我們明確地認識到了城市多元性的、多樣性的、充滿競爭性的亞文化。政府典型的行為在特定的政策領域,如住房或文化消費方面的差異,會像社區不同一樣充滿著差異。我們更多的把世界看作為一個法理社會,一個有著游戲規則和場景的生態學社會。相比之下,新馬克思主義者援引資本論,認為國家和企業推動了公共政策;Michael Dear等人倡導資本主義力量,并繪制出諸如迪斯尼的卡通形象。他們正在尋找一個單一的、簡單的形象就像禮俗社會中強烈希望一種小的、綜合的社區式的社會一樣——這是一種了解當代生活的錯誤方式。豐富的亞文化會映射到具有獨特的規則和豐富的微妙不同的地區,包括民間團體和政治;我們需要將這個觀點加入到芝加哥學派中合法性的中心位置。洛杉磯學派的研究者們用“分裂”(fragmentation)替代合法性,這種合法性似乎來自于對于禮俗社會的焦慮。

第二,沒有一個城市能夠代表國家或世界。如果像Michael Dear聲稱洛杉磯是“城市的未來”那樣,中鎮研究便不會再有。我們的文化相對論的視角表明,沒有一個能代表未來的城市。我們把芝加哥文化拓展到周圍四鄰,包括W.L.Warner在國家框架中建立的不同地點的差異性,用來解釋美國不同地區的亞文化(如黑色芝加哥、美國南海岸、中西部小鎮等)。當然,Warner是個人類學家,當他轉向當代美國研究時候,他創造了傳統單一案例研究的結合。為了調和單個要素不能解釋一個復雜的、多元文化的社會,他在主要的亞文化中添加了其他要素。其他人用此種方法繼續研究社區和亞文化。Banfield 、 Wilson和他們的學生更新了Warner的觀點,他們的焦點在于政治方面:社區和種族議題的專注和著重城市政治下的美國城市、大城市的政治以及相關的工作。Peter Rossi在1967的NORC上幫助推出全國的比較城市研究 (克拉克和弗格森,1983, 263頁)。

表1 后工業社會、新馬克思主義和個人主義的核心概念元素對比列表

第三個中心觀點的獲得可以追溯到Warner:特征消費(feature consumption)。他定義獨特的“美國階層結構”。在對20世紀30年代的大蕭條的記述中,他敏銳地意識到了馬克思主義,以及工作和生產上的普遍壓力。這些都是20世紀30年代最暢銷的城市研究的關注焦點,比如羅伯特和海倫·林德《轉型中的中鎮》(Middletown in Transition,他們搬到紐約后將馬克思主義寫入他們較早的關于中鎮的書中)。然而,他重新定義的社會階層劃分并不是按照工作以及工作環境來定義的,相反他強調消費和生活方式作為關鍵標準的劃分,這意味著直接反對馬克思主義傳統理論中關于社會階層區分標準。今天,我們建設(刺激)消費,聚焦旅游、生活質量和生活文化設施(amenities),并把其作為20世紀90年代中期以來芝加哥市民的普遍關心,也是市政廳城市政策的中心議題。Spiro目前的工作是強調生活文化設施活動(amenities),正如Judd強調旅游一樣,Spiro還強調運動體育場館,我個人強調的娛樂。對美國的城市與社區發展來說,這并不是一個獨特的或新的議題,但對芝加哥而言則不是這樣。芝加哥政策上強有力的推動與執行,重新建設了這座城市,構建了新的形象,驅動著城市經濟增長,吸引了大批青年才俊,社區也獲得了較大更新。Florida和Glaeser也會經常談論這些議題,我自己的相關論述主要在《城市作為娛樂機器》(The City as an Entertainment Machine,20042010)一書。關于芝加哥的獨特的東西是:(1)傳統政治等級制度的遺產和越來越積極主動的市民角色;(2)1995年后,市長Daley把世界杯和莫奈展看作城市的大事件來操辦,芝加哥在全市街道和人行道、千禧公園(歌劇院,劇場、芭蕾舞院、議事廳、民間音樂公司)等區域綠化,如種植樹木和玫瑰等;(3)直到現在,芝加哥在文化活動方面比較豐富且比較傳統,但政府非常堅定的承諾與執行,這是城市轉型的關鍵動力,相較于紐約客的John Lindsay娛樂城(Fun City)或洛杉磯海灘沖浪或好萊塢文化娛樂活動等。我們分析的多元化主義視角,尤其是對市民與政治決策者的不同方式差異的強調,在新馬思主義和洛杉磯學派研究議程中關注的就較少。

第四個中心觀點是,文化強的鄰里社區保持了與工作場所的相對獨立。芝加哥現有的大量社區顯著不同于歐洲的社會民主傳統,即工人將在他們的工廠附近建立家園,以及社會生活更多的由生產驅動。在美國許多地方,像芝加哥,最初的非英語母語移民自然住在他們可以說話、吃飯、休息的地方,崇拜擁有相似的國家、語言、文化背景的人。他們去距離遠的工廠工作,以保護這一地區的文化遺產。這創造了一個更明顯的消費范圍,在這里可以展現不同的主題,而不是如果人一起工作,也一起生活,如德國、俄羅斯和在20世紀的中國一樣就是這樣的社會傳統。

第五,我們倡導多元的研究方法:深度個案、口述史、民族志、內容分析、檔案史、投票、領導訪談、定性、定量等等。

第六,我們把大都會區包括在內。芝加哥地鐵運作模式是合作式的、自愿式的,是在當地政府和私人承包集團之間建立具體的協議來實現的。洛杉磯制定了Lakewood Plan,它的重點是從20世紀開始的私有化和外包政策。但現在這已經變成廣為人知了,新規劃的特點是郊區特點和政府間組織的全球化。這是很重要的國際視野,因為地鐵通勤的區域政府政策比較容易朝向一致化。相反,缺乏一致型的部署與規劃,去中心化就會比較混亂。

經典的福利國家平等主義能很好地批評了政策解決方法的分散和鄰里中心,因為它們忽視更廣泛公共利益的關切,比如國家政策中窮人收入再分配和種族融合。這是一個很明確的規范性立場。John Rawls指出,這個立場也意味著削弱家庭以便每個孩子都可以得到平等的機會。在不支持規范性的立場情況下,我們認為,中心化有利于公共物品生產,相反去中心化分散了公共產品。因此,像英國這樣的國家政治系統的集中,能夠在全國范圍內實施統一的國家政策。在地方一級,市長DaleyI領銜的強有力城市政治機器管理協調了相當于紐約都市區域的1400個政府問題。事實上,紐約或洛杉磯學派的知識分子可能比較喜歡中心化,但這并不意味著他們的城市就會這樣發展,反而,他們的城市政治和領導關系更加弱化。

第七,對于種族、民族地位和亞文化沖突進行再概念化。追求種族對抗的減少,以及相互寬容的相對上升,從而實現郊區和社區之間的政治一致、政府協商的新形式,這是以前不可想象的。其直接違背了洛杉磯學派關于更大的社會對立和種族沖突的預測。大多數關于洛杉磯、芝加哥的全國性數據都是傾向于融合。這是如何改變我們替代性范式中的其他元素的呢?

第八,將全球化作為變化源泉的城市動力。芝加哥在十年或二十年前是美國最具自治意識的地方性大城市,現在許多社區依然這樣。但芝加哥的市民、政府領導人和他們的顧問對中國、巴黎、其他全球力量變化保持著較高的敏感度。2005年Daley市長在針對來自美國各地的城市官員的演講中,感嘆增加奧黑爾國際機場的跑道花了10年的時間,而在相同的時間跨度中中國則建立了6個機場;他還強調,許多中國人學習英語,作為一個小小的進步,芝加哥公立學校已經引進了16個中國人教授漢語。

洛杉磯學派擁抱了另一邊,即亨廷頓議程中經常強調的文化沖突。其主要反論調是,許多移民來到美國,獲得了平等和成功,相反,這不再是一個簡單的美國性格,也不是一種完全的不變的、沖突的、文化戰爭的立場。在某種程度上,我們因城市與社區的差異堅持了第三條道路。Yi(2004)用洛杉磯和芝加哥的數據闡述了這些觀點,通過武術、國際佛教等等探索了全球化世界民族的崛起。過去的幾十年中,在NORC-GSS項目中全國的非洲裔美國人最大的變化是他們去混合人種的教堂人數增加了。人們開始有多重身份認同,也變得更為國際化和全球化。

(注:本文英文原文來自Urban Geography》,2008)

參考文獻:

[1]Berry,B.J.L.and Horton,F.E.,1970,Geographic Perspectives on Urban Systems.Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall.

[2]Clark,T.N.,1975,The Irish ethic and the spirit of patronage.Ethnicity,Vol.2,305-359.

[3]Clark,T.N.,editor,1994,Urban Innovation.Thousand Oaks,CA:Sage.

[4]Clark,T.N.,editor,2002,Trees and Real Violins:Building Post-Industrial Chicago.Unpublished manuscript,University of Chicago.Viewable at www.faui.org

[5]Clark,T.N.,editor,2004,The City as an Entertainment Machine.New York,NY:JAI/Elsevier,Research in Urban Policy,Vol.9.

[6]Clark,T.N.and Ferguson,L.C.,1983,City Money.New York,NY:Columbia University Press.

[7]Clark,T.N.and Hoffmann-Martinot,V.,editors,1998,The New Political Culture.Boulder,CO:Westview Press.

[8]Clark,T.N.and Rempel,M.,editors,1997,The Politics of Post-Industrial Societies.Boulder,CO:Westview Press.

[9]Dear,M.,2001,From Chicago to LA Making Sense of Urban Theory.Thousand Oaks,CA:Sage.

[10]Eig,J.,1999,Da rules.Chicago,Vol.48,November,115-117,136-144.

[11]Elazar,D.J.,1998,Covenant and Civil Society:The Constitutional Matrix of Modern Democracy—The Covenant Tradition in Politics,Volume 4.New Brunswick,NJ:Transaction Publishers.

[12]Ferman,B.,1996,Challenging the Growth Machine:Neighborhood Politics in Chicago and Pittsburgh.Lawrence,KS:University Press of Kansas.

[13]Florida,R.,2002,The Rise of the Creative Class.New York,NY:Basic Books.

[14]Florida,R.,2004,Cities and the Creative Class.London,UK,and New York,NY:Routledge.

[15]Grimond,J.,2006,A success story.The Economist,March 18,Vol.378,No.8469,pp.1- 18 and after p.50.

[16]Harvey,D.,1990,The Condition of Postmodernity.Malden,MA:Blackwell.

[17]Judd,D.R.,2005,Everything is always going to hell.Urban Affairs Review,Vol.41,119-131.

[18]Judd,D.R.and Fainstein,S.,1999,The Tourist City.New Haven,CT:Yale University Press.

[19]Langman,L.,2004,Neon Cages.Unpublished manuscript.

[20]McArthur,T.,editor,1992,The Oxford Companion to the English Language.New York,NY:Oxford University Press.

[21]Rakove,M.L.,1975,Don’t Make No Waves,Don’t Back No Losers.Bloomington,IN:Indiana University Press.

[22]Rakove,M.L.,1979,We Don’t Want Nobody Nobody Sent:An Oral History of the Daley Years.Bloomington,IN:Indiana University Press.

[23]Sassen,S.,2001,The Global City (2nd edition).Princeton,NJ:Princeton University Press.

[24]Spiro,C.and Bennett,L.,2003,It’s Hardly Sportin’:Stadiums,Neighborhood Development,and the New Chicago.DeKalb,IL:Northern Illinois University Press.

[25]Yi,J.,2004,God and Karate on the Southside:American Culture and Civic Participation in a Global Era.Unpublished Ph.D.dissertation,Political Science,University ofChicago.

責任編輯:王凌宇

Michael Dear's(2001) L.A.School builds on a critique of the old Chicago School.This essay extends the discussion by incorporating broader theories about how cities work,stressing culture and politics.New Yorkers lean toward class analysis,production,inequality,dual labor markets,and related themes——deriving for some from a secular Marxism.L.A.writers are more often individua list,subjectivist,consumption-oriented;some are also postmodernist.Chicago is the largest American city with a heavily Catholic population,which heightens attention to personal relations,extended families,neighborhoods,and ethnic traditions.These in turn lead observers to stress culture and politics in Chicago,as these vary so heavily by subculture.Seven axial points for a New Chicago School are proposed.

culture;neighborhood;politics;Catholic;Chicago

C912

:A

1674-4144(2017)-05-10(8)

特里 N.克拉克(Terry Nichols Clark),美國芝加哥大學社會學系教授、博士生導師。

譯者簡介

吳軍,北京市委黨校(北京行政學院)社會學教研部講師,浙江大學人文學院博士后、浙江省城市治理研究中心(杭州國際城市學研究中心)研究員。

婁繽元,北京城市學院公共管理學部講師。

謝思琦,北京市委黨校2015級社會學碩士研究生。

唐婧,北京市委黨校2015級社會學碩士研究生。

國家社會科學基金青年項目“新型城鎮化背景下大城市發展的文化動力研究”(編號:15CSH005)。