群團改革背景下中學共青團組織先進性的調查與思考

[摘要]中央黨的群團工作會議精神中提出保持和加強群團組織的政治性、先進性和群眾性。共青團必須把保持和增強先進性作為此次改革的重要著力點。中學共青團工作在共青團工作中占有源頭性和基礎性地位,如何把握中學共青團組織的先進性決定著整個共青團工作的先進性基礎和導向。2015年團中央提出控制入團比率只是改革中的第一步。基于對上海區縣16個區縣中學調研的基礎上,從組織學和社會化理論角度提出中學共青團組織先進性模型,為改革中學共青團工作提出對策和建議。

[關鍵詞]先進性;共青團;先進性;改革

[作者簡介]華莉莉(1981-),女,漢族,江蘇宜興,上海青年管理干部學院,上海團校青少年工作系黨總支書記,學院團委書記,講師,碩士,主要研究方向:共青團與青少年工作、思想政治教育理論與實踐研究。

[基金項目]上海團校2015年課題“上海中學共青團現狀與問題分析”的階段性研究成果。

[中圖分類號] D296 [文獻標識碼] A [文章編號] 1006-8031(2017)07-0048-04

一、問題的提出與研究綜述

學習貫徹中央黨的群團工作會議精神,最根本的就是要按照習近平總書記講話精神要求,切實保持和加強共青團的政治性、先進性和群眾性。因此,必須把保持和增強先進性作為此次共青團改革的重要著力點。先進是指某一事物能夠代表并引領發展方向的特性,從具體內容來看,先進在價值上能夠代表發展方向,在能力上能夠具備引領素質①。

胡耀邦說過“共青團的先進性,最經常、最直接、最大量地還是要從共青團員的身上體現出來。群眾常常根據團員的思想和行動表現來看待團的組織。”②可見,團組織的先進性決定著團員的先進性;團員的先進性是團組織的先進性的客觀反映和體現。

中學共青團是團員發展的源頭。目前全國約有8000萬中學生,團員約3200萬人,占全國團員總數的三分之一以上;每年新發展的團員絕大多數來自于中學。可以說,中學承擔著為團的各條戰線輸送合格團員的重要職責③。團員作為團組織的分子和細胞,是團組織先進的成員基礎,每一位中學生團員的質量直接影響全團的質量,中學生團員的先進性又直接體現全團的先進性。

中學共青團是全團教育工作的源頭。中學生大都處在12—18周歲,發展心理學認為,這是青春期的發展階段。在這個階段,青年呈現生理發育、思想困惑、心理叛逆、行為沖動的特征,是價值觀養成的關鍵時期,極易受到外界影響④。很多團內學者都認為每個團員在這個階段對團組織的感受、認識和體驗,對今后處理與團之間的關系,對團組織今后發展起著至關重要的作用。中學共青團組織只有把握自身先進才能增強中學生團員對組織的歸屬感和吸引力,才能凝聚和吸引更多先進的青少年。

在共青團改革背景下,調查研究目前中學共青團組織、共青團員先進性現狀,發現問題,提出解決組織先進性問題的辦法和思路,從而從源頭上提高共青團的先進性。

二、中學共青團組織先進性現狀分析

本研究以上海市在校中學生(就讀于本市公辦全日制高中的團員青年)為研究對象,根據各區縣中學生團員總數和各區縣的中學生團員人數比例分配問卷,采用分層隨機整群抽樣原則,2015年6月至9月對上海市16個區縣抽取學生1020人為二級樣本,通過網絡渠道共發放調查問卷1020份,回收問卷1020份,有效問卷1020份,有效回收率100%。

就性別比例而言,男性占34.31%,女性占65.69%;

就年級分布而言,“高一”33.24%,“高二”36.96%,“高三”29.8%;

就地域分布而言,“城市”占89.51%,“農村”占10.49%;

就入團時間而言,“初中一年級”入團的同學占14%,“初中二年級”入團的同學占43%,“初中三年級”入團的同學占33%,另有8.24%的同學在高中入團。

同時輔以中學團委書記訪談及中學生團員青年訪談,從思想意識、道德品行兩個緯度分析目前中學生團員是否能體現出先進性。

從調查結果的總體來看,上海中學生團員政治立場堅定,思想狀況積極、健康、向上;隨著年級的升高,中學生團員意識也隨之升高,說明共青團工作在引領青年、教育青年上發揮了作用。但調查中還是發現共青團工作中存在一些問題。如:團員意識薄弱、歸屬感和榮譽感不強;團員模范動機不足、知行分離現象嚴重;團學骨干行為欠佳、先鋒骨干作用發揮不力。

(一)團員意識相對模糊,組織歸屬感、榮譽感不強

以入團時間為例,調研顯示91.76%的團員是在初中加入的共青團,5.98%的團員在高一入團,高二以上不到2%。初中的高比率,嚴重擠壓了高中發展團員的空間。調研發現,“組織上入團”和“思想上入團”兩者之間并不存在必然聯系,甚至還存在脫節現象。團員意識模糊主要表現在:

1、入團動機不明確。相當部分團員(88.23%)表示之所以入團是因為被班主任推薦、同學影響或父母要求。甚至有部分團員(10.88%)認為“挨個排著入團,輪到我了”。2、班團支部概念混淆。在對于“班委會和團支部是否有區別”這一表述的態度上,近六成(55.59%)的團員認為兩者是一樣的,沒有區分開的必要。不到兩成(13.89%)的團員認為團支書是開展團組織活動的組織者、策劃者,絕大多數團員認為班級的共青團活動是班長、班委會或班主任老師的責任。在訪談中了解到,團員對團組織先進性的認同感正在弱化,部分團員對加入團組織后對其感到失望。大部分團員對團組織的活動并不太理解,還停留在隊的活動層面,對團組織歸屬感較低。由于身邊同學都是團員,所以沒有體會到作為團員身份的榮譽感。

(二)模范動機不足,理想信念模糊,知行分離現象嚴重

共青團員是擁有未來理想的先進青年。調研中卻發現有三成(30.49%)的團員認為“對人生迷茫,不知道以后要做什么”。

共青團員作為先進分子,要在學習、工作和社會生活中起先鋒模范作用。調研結果發現,中學生團員的模范意識呈現較為顯著的“知行分離”現象。在認知層面,中學生團員對于模范意識內涵的理解與把握比較全面、準確,對于“團員在政治覺悟、學習成績、組織紀律性、民主意識等方面優于普通同學”持高度認同(91%),但是具體落實到個體行為層面,其表現卻差強人意。被問及“在公交車上碰到老弱病殘孕您會主動讓座嗎?”的時候,有部分團員(35.49%)選擇“一般不會主動讓座,除非看到真的需要讓座的人”,還有部分團員(4.2%)選擇“在上學路上很累,閉著眼睛當作看不見吧”、“憑什么要我讓座,不讓”。對于誠信,48.04%的團員認為講誠信“值得肯定,努力踐行”。27.16%的團員認為“值得肯定,但是說起來容易做起來難”、23.83%的團員“值得肯定,但是太講誠信容易吃虧”,0.98%的團員認為“沒什么值得肯定的”。對于“社會約定俗成的規則遵守”情況選項,其中只有兩成不到(14.31%)的團員表示肯定能遵守,大部分(65.69%)團員認為一般能遵守,還有少數團員認為說不清。

勇于承擔重擔,不計回報也是合格團員體現先進模范的基本要求。但是被問及“假如團組織交給您一項較為繁瑣且沒有任何報酬的工作任務時”,還是有三成(30.7%)的團員表示被動無奈,“雖不情愿,還是服從組織安排”、“找各種借口推辭”、“拒絕承擔”。

(三)團學干部的先鋒骨干作用發揮不力,團委書記自身理論水平還有待提高

調研發現,在問及“您是否認識學校的團委書記”選項時,只有半數(53.33%)的團員表示認識,13.24%團員表示“不認識,只知道學生科長(德育處長)”,剩下33.43%的團員表示“沒見過,不知道團委書記是誰”。在訪談中,很多團員表示團學干部雖然自身優秀,但卻不能在同學中起到很好的模范表率作用。甚至部分團委老師對團的知識也是一知半解,開展入團儀式時非常不規范。在2015年某區開展的中學團委書記團課比賽中,有相當一部分團委書記對共青團的實務操作知識停留在理論層面,上團課時理論對理論,空洞乏味,甚至部分內容在表述上都出現了錯誤。

綜上所述,目前中學共青團員從思想上、行為上與先進青年的標準還是存在一定的差距,已經入團的青年沒有光榮感,還沒入團的青年也沒有危機感,團員青年混同于普通青年。團組織先進性難以得到很好的體現,亟待改變。

三、提升中學共青團先進性的理論依據和架構

2011年,團中央、教育部下發《關于加強中學共青團工作的意見》中明確提出,初中畢業班團員占學生比率按照45%左右掌握,高中畢業班團員占學生比率按85%左右掌握。2015年團中央又提出,至2017年6月底初中、高中階段畢業班團青比逐步降至30%和60%,之后保持這個比例相對穩定。這一系列措施都是從解決習近平總書記提出的共青團先進性和光榮感這個問題入手,嚴把入團關,改善中學團學比率過高、團員先進性不明顯問題。控制團青比,只是從成員基礎上解決普遍性和先進性的矛盾,解決的是入口問題。單純控制數量,是否會讓沒能加入團組織的青年對這個組織產生厭惡和反感,讓組織外青年遠離共青團。這就違背了此次共青團改革的目的。群團改革中對共青團先進性的定位是共青團組織要從自身改革著手,提升組織先進性,目的是能更好地覆蓋青年、引領青年、吸引青年。本文在源頭上嘗試搭建共青團組織先進性模型,通過提升組織先進性來更好地凝聚青年,獲得更多青年的認同和依從。

社會化理論認為,中學階段處于人的社會化過程的最關鍵的時期。中學階段,是一個人由“自然人”、“生物人”向“社會人”過渡的最重要的時期,是為一生的發展奠定基礎的時期。中學共青團員作為中學校園里的一批中堅力量,不僅在其自身發展過程中體現了人的社會化過程,而且其活動也影響著其他學生個體的社會化進程。而共青團作為次級社會群體、正式社會組織在青少年社會化進程中起著其他社會群體無法替代的作用⑤。

一個什么樣的社會群體和組織能夠讓自身成員在社會化進程中更加先進,讓組織體現先進,并且能夠最大范圍地凝聚和吸引組織外先進青年向組織靠攏呢?

羅賓斯(Stephen P Robbins)認為組織文化是組織成員的共同價值觀體系,它使組織獨具特色,與其他組織區別。組織文化理論認為組織文化有三個層次。一是精神層。主要是指組織的領導和成員共同信守的基本信念、價值標準、組織道德、組織宗旨。二是制度層,處于中間層,主要對組織和成員的行為產生規范性、約束性影響的部分。集中體現了組織文化的物質層和精神層對成員和組織行為的要求。制度層規定了組織成員在共同的活動中應當遵守的行為準則。三是物質層,是組織文化的表層部分,它是組織創造的物質文化,是形成組織文化精神層和制度層的條件。組織文化理論對組織行為有激勵和促進作用。

組織行為學認為,社會組織的具有5大基本特征,包括:特定的組織目標、一定數量的固定成員、制度化的組織結構、普遍化的行動規范、開放的系統。現有組織動力學理論提出的提升組織凝聚力主要包括:形成共同的價值觀、目標愿景;提升組織領導者的人格魅力;嚴格組織進入的標準;組織與成員之間的良好互動;合理的組織構成;滿足組織成員的不同需要;良好的組織管理和激勵等等⑥。共青團組織的凝聚力與一般組織凝聚力要求是不同的。共青團組織凝聚力的著力點既在團組織邊界的內部,更在團的組織邊界外部。

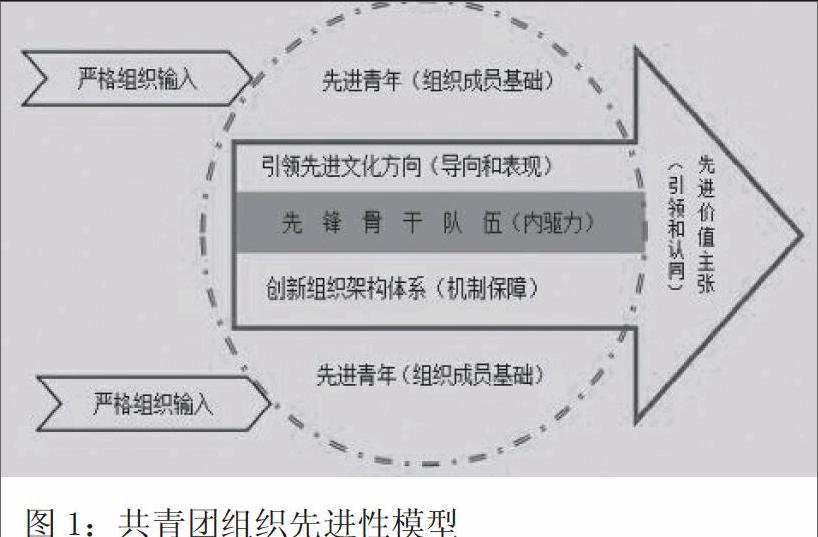

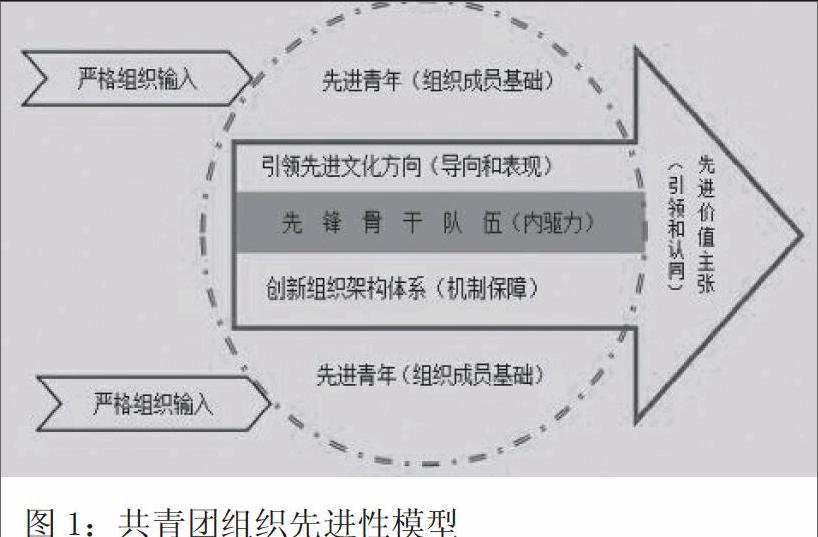

綜上所述,本文認為共青團組織先進性模型(見圖1)體現為作為中國共產黨領導的先進青年的群眾組織,具備先進青年為成員基礎、倡導先進價值主張、引領先進文化方向、擁有骨干先鋒隊伍、創新組織架構體系五大重要要素。其中先進青年是成員基礎,價值主張是內在認同和自覺追求,文化方向是外在行為表現,骨干先鋒是模范和驅動,創新組織架構體系是機制保障。這種先進具體表現為成員思想意識、道德品行等方面相較于組織外青年的先進,同時變現為組織在整個社會系統中代表先進的時代精神和發展方向。這樣的組織才能獲得更多先進青年的認同和歸屬。

四、提升中學共青團先進性的思考與建議

圍繞本文提出的共青團先進組織模型五大要素,嘗試解決共青團源頭先進性問題,可以從以下五個緯度入手:

(一)嚴入組織標準,梯隊有序發展,解決先進成員基礎

訪談中,某些中學的團委書記已經提出,如果人員大量減少,就將所有名額集中放到初三或高三。目前絕大多數團員都是在初二入團,之前研究普遍贊同“初二第一批入團的團員先進性較為明顯,團員意識較強”這一觀點。然而調研結果發現,高二入團的團員在團員意識方面也十分突出。這一批團員不同于初二入團的團員,可能他們不是學校里最出類拔萃的,但是卻是心智發育最成熟的一批團員。所以,團員發展可以逐步遞進。建立穩步推進的梯隊發展格局。自上而下控制比例成員數量,極有可能會導致基層操作機械化、教條化。控制數量不是關門主義,不是單純數量減少,而是要積極發展,向一切有志于加入共青團的先進青年敞開大門,成熟一個發展一個,建立逐步推進的“隊——團——黨”層級培養的梯隊發展格局。

團員發展工作既要規范又要創新。中學團組織可以創新團校教育形式,結合中學生需求和特點,編制中學生共青團專用教材、視頻及實用班團支部手冊。以團校形式為例,可以設置三類團課,一是全體少先隊員普及班,著重了解共青團、共青團員的先進模范作用。二是推優入團對象培訓班,著重團的理論和思想引導,三是團員提高班,提高團員思想覺悟,樹立責任感、模范意識。從團課入手,增強團員意識教育。

(二)思想融入于微,內化信念認同,引領先進價值主張

調研發現,中學生普遍使用QQ作為主要社交軟件。主要使用微信的中學生不到一成(1.6%)。目前,團組織在微信平臺的宣傳工作熱火朝天,在QQ空間等卻基本沒有影響力。今后還要把準中學生的行為習慣和特點,將新媒體宣傳工作落到實處。共青團的價值內涵是引領廣大青少年堅定共產主義信念、樹立中華民族偉大復興中國夢奮斗的遠大理想,走在青年前列,為民族復興建功立業。這是共青團保持先進性的魂。中學共青團必須將這種價值觀進行層級轉化,把握中學生的思想意識特點,使之更加貼近中學生團員的需要,變成中學生易于接受的方式、懂得的具體道理,產生價值共鳴。

好的抓手就是依托社會主義核心價值觀教育,內化于心,外化于行,成為中學團員的行動指南。⑦用中華優秀傳統文化教育來培養中學生健全的公民意識和社會責任感。積極探索高校中學結對的實施載體和工作形式。比如可以讓青馬工程學員在中學掛職擔任學校團委書記助理,讓五四表彰中脫穎而出的大學優秀團員、團干部走進中學團校課堂。讓青聯委員、五四獎章獲得者成為中學共青團的校外輔導員。

積極探索價值引領延伸到網絡空間,讓新媒體平臺成為價值引領的新型陣地。當代中學生是“生活于市場,成長于網絡”的青年,對中學生的思想引領工作要注重新媒體⑧。通過文字、圖片、動漫、視頻等各類方式,將“大道理”轉化為“微話語”,將“大思想”融入“小活動”,鼓勵團員在互聯網上主動亮出身份,弘揚正能量,抵制負能量,爭做向上向善好少年。

(三)切入實踐接口,引領文化風尚,倡導先進生活理念

中學共青團工作由于升學壓力等原因,不斷被邊緣化。面對新的挑戰,共青團組織必須銳意改革,找準工作切入點是正確的選擇⑨。實踐育人是中學共青團組織長期以來形成的傳統和優勢,志愿服務是團員踐行社會主義核心價值觀、增強團員意識的重要途徑,也是體現團員先進性的重要載體。社會實踐和志愿服務已經成為中學共青團改革中如何將共青團工作納入國民體系的最好接口。

上海共青團已經嘗試借助高考改革的背景,將社會實踐和志愿服務納入中學生綜合素質評價體系,成為客觀記錄學生成長過程的一部分。中學共青團應把握兩個抓手。一是更多地提供優質資源,融入區域化團建格局,吸納各方資源,拓寬工作平臺,爭取提供更多更優質的社會實踐和志愿服務項目。二是要將社會實踐和志愿服務融入到每位中學生團員的日常生活方式中,使之成為一種引領文化時尚和倡導社會良好風尚的生活習慣。保護中學生的社會實踐與志愿服務熱情,讓工作組織化、有序化、常態化。按照團中央要求積極推動“全體團員成為注冊志愿者”工作,倡導“快樂志愿、隨手公益”的生活理念,帶動更多的普通青年參與志愿服務活動。

(四)提升干部素質,內外驅動合力,打造先鋒骨干隊伍

強有力的骨干先鋒隊伍是初中共青團影響青年的重要帶動力量。中學共青團的先鋒骨干分為兩類,一類是教師團干部,一類是學生團干部。

教師團干部是中學共青團工作的組織者、領導者。要把政治力量堅定、德才兼備并自愿從事團工作的班主任和青年教師選拔到團的工作崗位上來,建設一支專、兼職相結合的高質量的教師團干部隊伍。調研顯示,絕大多數團委書記都身兼多項工作,對共青團工作投入不足,疲于應對。如何改變這一現狀,必須從內部素質提升和外部機制保障兩方面著手。首先提高、擴大團干部培訓力度,建立中學共青團干部培訓交流的常態化制度,提供更多交流和學習的機會,提升團干部專業素養。探索班主任兼任班級團支部指導員,明確職責,并對其指導情況納入工作考核指標。打通團干部成長發展瓶頸,在評獎評優、收入分配、職務評聘等將團干部從事共青團工作的實績作為考核依據。要解決政策要求不落地、信息渠道不暢通等問題,實行團市委學校部直接聯系中學團委,扁平化管理。由市級層面推動,打通教育系統和共青團之間的壁壘,構建團教協同機制。

學生團干部是是中學共青團工作的策劃者和榜樣帶頭人,也是將來進入高校、進入社會后團的骨干力量,要建設一支政治信念堅定、立模范樹榜樣的學生團干部隊伍。將中學團干部提前納入“青年馬克思主義者培養工程”體系,提高團性、黨性修養,要及時對他們在工作方法和技能上進行培訓和指導,提高團性,鼓勵其在日常學習和生活中能夠真正發揮榜樣帶頭作用。

(五)扁平服務模式,突出團員本體,創新組織架構體系

一是推行電子團員證。打通共青團與團員之間的渠道,將團員日常管理、團的活動發布、團員服務項目功能集合,強化團員的組織認同感和歸屬感。二是建立新型團組織體系,充分發揮學生的主觀能動性。著名教育學家劉道玉教授認為成長的理念要尊重受教育者的志趣和選擇權。如今的中學共青團工作依舊依托由上至下的組織架構。即“你說,我做”的運行方式,這種模式不能讓團員學生參與其中獲得組織認同感和參與感,必須提高團員的自主性。加強學生會建設,讓學生會真正稱為中學中唯一代表學生的正式組織,發揮“自我服務、自我管理、自我教育”的作用。建立共青團活動室,試行每周固定1—2課時的共青團活動課程,使共青團活動室成為團員參與團學活動、增強團員意識的重要陣地。三是健全團員激勵機制,建立校、團委、團支部三級評價管理體制,結合完善團員評議制度,強化評議結果作為團員獎懲的重要依據,并加大對中學共青團表彰力度。

中學階段是人社會化過程的最關鍵的時期,而共青團組織在該階段青少年成長與發展過程中起著其他社會群體無法替代的作用。通過共青團組織這所實踐學校對青少年人生目標的確立、道德品質的培育、價值理念的形成有著重要的幫助。中學共青團組織只有提升自身先進性,才能增強組織成員的歸屬感和榮譽感,推動其組織成員全面健康成長,最終吸引和凝聚更多先進的青少年加入組織。

[注釋]

①鄭長忠.新時期政黨的青年組織的政治性、先進性和群眾性研究[J].中國青年社會科學,2015(6):55-56.

②黃志堅.胡耀邦共青團建設思想研究[J].江西青年職業學院學報,2015(6):6-15.

③秦宜智.充分發揮中學共青團的基礎性、戰略性作用.中學共青團干部教程[M].北京:紅旗出版社,2014(10).

④鐘健強.努力創新中學共青團的活動[J].青年探索,1984(2):12-14.

⑤張華.共青團中學工作實用讀本[M].北京:中國青年出版社,2012(6).

⑥楊守建.共青團組織凝聚力研究[J].中國青年研究,2009(12):5-8.

⑦陸士楨.用社會主義核心價值觀培育新一代[N].中國教育報,2014(5):31-43.

⑧劉俊彥.中學共青團思想引領工作的思考[J].中國德育,2012(7):11-12.

⑨胡獻忠.中學共青團工作的困境與選擇[J].中國德育,2012(7):17-19.