濕地:潤澤文明的生態寶庫濕地價值與中國濕地概況

本刊記者 李動

濕地:潤澤文明的生態寶庫濕地價值與中國濕地概況

本刊記者 李動

濕地與人類的生存、繁衍、發展息息相關,被譽為“地球之腎”、“淡水之源”、“文明的搖籃”和“物種基因庫”,是自然界最富生物多樣性的生態景觀和人類最重要的生存環境之一。相對而言,濕地和濕地保護在我國還是一項新生事物,濕地的價值還未得到公眾的全面認知。本文就濕地的價值及我國濕地概況進行淺述,使更多的人認識濕地這個重要的天然寶庫。

(一)什么是濕地?

按《國際濕地公約》定義,濕地是指天然的或人工的、永久的或暫時的沼澤地、泥炭地、水域地帶,帶有靜止或流動、淡水或半咸水及咸水水體,包括低潮時水深不超過6米的海域。沼澤、泥炭地、濕草甸、湖泊、河流、滯蓄洪區、河口三角洲、灘涂、水庫、池塘、水稻田以及低潮時水深淺于6米的海域地帶等均屬于濕地范疇。

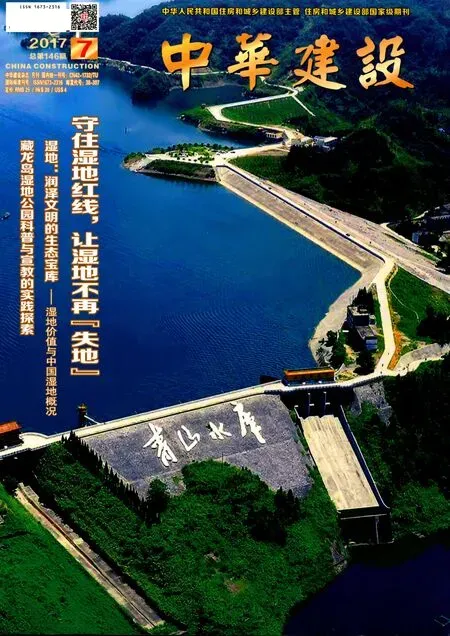

人們將濕地分為自然濕地和人工濕地兩類,自然濕地主要包括河流、湖泊、海岸灘涂、紅樹林、泥炭地和珊瑚礁等;人工濕地主要包括水庫、河渠、鹽池、農田池塘、農業灌溉土地、魚塘等。

濕地是“地球之腎”,具有極強的降解污染功能;濕地是“淡水之源”,具有強大的儲水功能;濕地是“物種基因庫”,具有維護自然界的生物多樣性和生物鏈完整性功能;濕地是“儲碳庫”,在應對氣候變化中發揮著重要作用;濕地是人類文明的“搖籃”,孕育和傳承著人類的文明。

此外,濕地為人類生產、生活提供了多種資源,如淡水、糧食、肉質產品、藥材、能源、礦產及多種工業原材料,以及特色的旅游景觀、宣教和科研基地。

因此,濕地既是獨特的自然資源,又是重要的生態系統,不僅可以為人類提供豐富多樣的物質產品和文化產品,而且在維護生態安全、氣候安全、淡水安全和生物多樣性等方面發揮著不可替代的作用。

(二)濕地的價值

濕地是人類最重要的環境資本之一,也是自然界富有生物多樣性和較高生產力的生態系統,濕地的水陸過渡性使環境要素在濕地中的耦合和交匯作用復雜化,它對自然環境的反饋作用是多方面的。它為人類社會提供了大量的如食物、原材料和水資源等生產資料和生活資料,具有巨大的生態、經濟、社會價值。

生態價值

維持生物與遺傳多樣性。濕地蘊藏著豐富的動植物資源,其植被具有種類多、生物多樣性豐富的特點。許多自然濕地為水生動物、水生植物及多種珍稀瀕危野生動物,特別是水禽提供了必需的棲息、遷徙、越冬和繁殖場所,對保護物種及其多樣性具有著重要作用。此外,濕地對存續、篩選野生物種群和改良具有商品價值的物種,均具有重要意義。如果沒有保存完好的自然濕地,許多野生動物將無法完成其生命周期,濕地生物將失去棲身之地。中國利用野生稻雜交培養的水稻新品種,使其具備高產、優質、抗病等特性,在提高糧食生產方面產生了巨大效益。因此,濕地當之無愧地被稱為生物超市和物種基因庫。

調蓄洪水,補充地下水。濕地在蓄水、調節河川徑流、補給地下水和維持區域水平衡中發揮著重要作用,是蓄水防洪的天然“海綿”。濕地作為一種長期存在的有著豐富水資源的自然生態系統,它與區域地下水聯系密切。濕地的地表水可以作為地下水的補給源,當水從濕地流入地下蓄水系統時,蓄水層的水就得到了補充。從濕地流到蓄水層的水可作為淺層地下水系統的一部分,可為周圍地區供水、維持水位,或最終流入深層地下水系統,成為長期的水源,還可抬高地下水位。另外,我國降水的季節分配和年度分配不均勻,通過天然和人工濕地的調節,儲存來自降雨、河流過多的水量,從而避免發生洪水災害,保證工農業生產有穩定的水源供給。

調節區域氣候。《濕地公約》和《聯合國氣候變化框架公約》均特別強調了濕地對調節區域氣候的重要作用。濕地的水分蒸發和植被葉面的水分蒸騰,使得濕地和大氣之間不斷地進行著能量和物質交換,從而保持當地的濕度和降水量。濕地在增加局部地區空氣濕度、削弱風速、縮小晝夜溫差、降低大氣含塵量等氣候調節方面都具有明顯的作用。對于城市而言,由于城市熱島效應明顯,因此城市內部濕地對于調節城市小區域氣候的作用尤為顯著。在濕地影響氣候變化的同時,氣候變化又對濕地產生了重大的影響。許多濕地類型是全球氣候變暖的指示器,如紅樹林、珊瑚礁、泥炭層濕地等。

固定二氧化碳。濕地在全球碳循環中發揮著重要作用。由于其特殊的生態特性,濕地在植物生長、促淤造陸等生態過程中積累了大量的無機碳和有機碳。在濕地環境中,微生物活動弱,土壤吸收和釋放二氧化碳十分緩慢,形成了富含有機質的濕地土壤和泥炭層,起到了固定碳的作用。濕地是全球最大的碳庫,全球所有濕地面積之和僅占地球陸地面積的6%,但它卻擁有陸地生物圈碳素的35%。如果濕地遭到破壞,濕地的固定碳功能將減弱,濕地中有機殘體的分解過程產生大量的有機氣體,濕地將由“碳匯”變成“碳源”,這將加劇全球變暖的進程。

降解污染和凈化水質。濕地中生長了茂密的植物,具有很強的持水能力,它能保持大于本身3~15倍的水量。濕地水空間可以通過“水-土壤-生物”復合系統的循環過濾并截留污染物質、凈化水質,起到消解污染物、減輕水體富營養化和被污染狀況的作用。另外,濕地還具有獨特的過濾作用,即通過吸附、降解和排除水中污染物、懸浮物和營養物,使潛在的污染物轉化為資源。那些有毒物質和營養物質附著在沉積物顆粒上,并隨著水中懸浮物的沉降而沉降下來,從而凈化了濕地江河的水質。濕地在降解污染和凈化水質上的強大功能使其被譽為“地球之腎”。

防浪固岸。濕地中生長著多種多樣的植物,這些濕地植被可以有效地抵御海浪、臺風和風暴的沖擊力,防止對海岸的侵蝕,同時它們的根系及堆積的植物體可以削弱水流力,穩固堤岸和海岸,保護沿海工農業生產。例如∶印度的泰米爾納德邦在2004年東南亞海嘯中由于外圍住宅區紅樹林的存在而使建筑物損失相對較小,相反,2005年的卡特里娜颶風給美國造成重大損失,這與新奧爾良周邊濕地大量減少有極大關系。

經濟價值

提供水資源。濕地被稱為“天然水庫”,人類使用的可更新淡水主要來自內陸濕地,包括湖泊、河流、沼澤和淺層地下水。濕地土壤中孔隙度比較大,草根層厚,導致濕地具有很強的蓄水能力。濕地是人類發展工、農業生產用水和城市生活用水的主要來源,我國眾多的沼澤、河流、湖泊和水庫在輸水、儲水和供水方面發揮著巨大效益。如我國青海省南部的三江源區,總面積36.31萬平方公里,是我國最重要、影響范圍最大的生態調節區和產水區,為三大江河年產水量600多億立方。因此,三江源區素有“中華水塔”之稱,它對整個長江、黃河、瀾滄江流域的水資源平衡、水源涵養具有決定性的作用。

提供豐富的動植物產品。中國的農業、漁業、牧業和副業生產在相當程度上要依賴于濕地提供的自然資源。濕地提供的蓮、藕、菱、芡及淺海水域的一些魚、蝦、貝、藻類等是富有營養的副食品,有些濕地動植物還可入藥。濕地中有許多動植物還是發展輕工業的重要原材料,如蘆葦就是重要的造紙原料。進一步的,濕地動植物資源的利用還間接帶動了加工業的發展。

提供礦物資源。濕地中有各種礦砂和鹽類資源。中國的青藏、蒙新地區的堿水湖和鹽湖,分布相對集中,鹽的種類齊全,儲量極大。鹽湖中,不僅賦存大量的食鹽、芒硝、天然堿、石膏等普通鹽類,而且還富集著硼、鋰等多種稀有元素。中國一些重要油田,大都分布在濕地區域,濕地的地下油汽資源開發利用,在國民經濟中的意義重大。

能源和水運。濕地能夠提供多種能源,水電在中國電力供應中占有重要地位,水能蘊藏占世界第一位,達6.8億千瓦,有著巨大的開發潛力。我國沿海多河口港灣,蘊藏著巨大的潮汐能。從濕地中直接采挖泥炭用于燃燒,濕地中的林草作為薪材,是濕地周邊農村中重要的能源來源。濕地有著重要的水運價值,沿海沿江地區經濟的快速發展,很大程度上是受惠于此。中國約有10萬公里內河航道,內陸水運承擔了大約30%的貨運量。

社會價值

觀光與旅游。濕地具有自然觀光、旅游、娛樂等美學方面的功能,中國有許多重要的旅游風景區都分布在濕地區域。濱海的沙灘、海水是重要的旅游資源,還有不少湖泊因自然景色壯觀秀麗而吸引人們向往,辟為旅游和療養圣地。滇池、太湖、洱海、杭州西湖等都是著名的風景區,除可創造直接的經濟效益外,還具有重要的文化價值。尤其是城市中的水體,在美化環境、調節氣候、為居民提供休憩空間方面有著重要的社會效益。

教育與科研價值。濕地生態系統、多樣的動植物群落、瀕危物種等,在科研中都有重要地位,它們為教育和科學研究提供了對象、材料和試驗基地。一些濕地中保留著過去和現在的生物、地理等方面演化進程的信息,在研究環境演化,古地理方面有著重要價值。

(三)我國濕地概況

中國濕地類型多、絕對數量大、分布廣、區域差異顯著、生物多樣性豐富。

類型多。按照濕地公約對濕地類型的劃分,31類天然濕地和9類人工濕地在中國均有分布。中國濕地的主要類型包括沼澤濕地、湖泊濕地、河流濕地、河口濕地、海岸灘涂、淺海水域、水庫、池塘、稻田等自然濕地和人工濕地。

面積大。據第二次全國濕地資源調查統計,我國濕地面積5360.26萬公頃,占國土面積的5.58%,濕地總面積位居亞洲第一位。其中,自然濕地4667.67萬公頃,占全國濕地的87.08%。自然濕地中,近海與海岸濕地579.59 萬公頃,占12.42%;河流濕地1055.21萬公頃,占22.61%;湖泊濕地859.38萬公頃,占18.41%;沼澤濕地2173.29萬公頃,占46.56%。

分布廣。在中國境內,從寒溫帶到熱帶、從沿海到內陸、從平原到高原山區都有濕地分布,而且還表現為一個地區內有多種濕地類型和一種濕地類型分布于多個地區的特點,構成了豐富多樣的組合類型。

區域差異顯著。中國東部地區河流濕地多,東北部地區沼澤濕地多,而西部干旱地區濕地明顯偏少;長江中下游地區和青藏高原湖泊濕地多,青藏高原和西北部干旱地區又多為咸水湖和鹽湖;海南島到福建北部的沿海地區分布著獨特的紅樹林和亞熱帶和熱帶地區人工濕地。青藏高原具有世界海拔最高的大面積高原沼澤和湖群,形成了獨特的生態環境。

生物多樣性豐富。中國的濕地生境類型眾多,其間生長著多種多樣的生物物種,不僅物種數量多,而且有很多是中國所特有,具有重大的科研價值和經濟價值。據初步統計,中國濕地植被約有101科,其中維管束植物約有94科,中國濕地的高等植物中屬瀕危種類的有100多種。中國海岸帶濕地生物種類約有8200種,其中植物5000種,動物3200種。中國的內陸濕地高等植物約1548種、高等動物1500多種。中國有淡水魚類770多種或亞種,其中包括許多洄游魚類,它們借助濕地系統提供的特殊環境產卵繁殖。中國濕地的鳥類種類繁多,在亞洲57種瀕危鳥類中,中國濕地內就有31種,占54%;全世界雁鴨類有166種,中國濕地就有50種,占30%;全世界鶴類有15種,中國僅記錄到的就有9種;此外,還有許多是屬于跨國遷徙的鳥類。

我國濕地面臨的問題

近年來,中央和地方政府相繼采取了一系列重大舉措加強濕地保護與恢復,取得了一定成效。但總體來看,我國濕地生態系統脆弱,濕地生態功能不斷退化,濕地生物多樣性有所減退,濕地面臨威脅有增無減,濕地不合理利用屢禁不止,濕地受威脅程度和保護壓力較大。我國濕地主要面臨的問題包括以下四個方面:

對濕地的盲目開墾和改造。由于人口的增加和生產生活發展的需要,濕地被廣泛地開發與利用,自然濕地數量明顯減少,而且自然濕地減少的趨勢還未得到有效遏制。目前濕地開墾、改變自然濕地用途和城市開發占用自然濕地成為中國自然濕地面積削減、功能下降的主要原因。

生物資源大量喪失或退化。由于濕地開發導致的棲息地喪失和破碎化,導致濕地植物和動物生存環境的改變和破壞,濕地系統自我調節能力削弱,從而降低了系統的穩定性和有序性,使愈來愈多的生物物種,特別是珍稀生物因失去生存空間而瀕危甚至滅絕,弱化了生物多樣性。此外,濕地生物資源面臨過度利用的威脅,在我國沿海地區、長江中下游湖區、東北沼澤濕地等地區,濫捕現象十分嚴重,天然經濟魚類資源受到很大的破壞,嚴重影響了濕地的生態平衡,威脅著其它水生物種的安全。

環境污染、水土流失日益嚴重。濕地環境污染是中國濕地面臨的最嚴重的威脅之一。主要存在于沿海地區、長江中下游湖區以及東部人口密集區的庫塘濕地。污染濕地的因子包括大量工業廢水、生活污水的排放,油氣開發等引起的漏油、溢油事故,以及農藥、化肥引起的面源污染等,而且環境污染對濕地的威脅正隨著工業化進程的發展而迅速加劇。另外,由于大江、大河上游的森林砍伐影響了流域生態平衡,使來水量減少,河流泥沙含量增大,造成河床、湖底等的淤積,并使濕地面積不斷減小,功能衰退,洪澇災害加劇。

水資源的不合理利用。水資源的不合理利用主要表現為在防洪治澇工程,在濕地周圍挖溝排水,濕地上游建設水利工程,截留水源,以及注重工農業生產和生活用水,而不關注生態環境用水。水資源的不合理利用將嚴重威脅濕地的存在,并有不斷加重的趨勢。

濕地是地球上最重要的生態系統之一,從生命起源到社會發展,濕地無時無刻不在為人類做出貢獻。同時,在全球所有的生態系統中,濕地是最容易受人類經濟開發侵犯的一個類型。濕地滋潤文明,而文明卻正在消滅濕地,我們以破壞性的方式從濕地中攫取財富。我們應當將更多關注的目光投入到濕地保護中去,只有讓濕地這個天然寶庫煥發光彩,人類文明才能得以延續和發展。