基于視域融合下趙元任鋼琴音樂詮釋

■金紅蓮(燕山大學藝術與設計學院音樂系)

基于視域融合下趙元任鋼琴音樂詮釋

■金紅蓮(燕山大學藝術與設計學院音樂系)

《中國鋼琴獨奏作品百年經典》的發行在中國鋼琴界引起了很大的反響,精選的經典中國鋼琴作品,高水平的理論解釋,特別是高質量的作品演奏使從事鋼琴專業人士及音樂愛好者如癡如醉、欣喜若狂。作者亦其中一員,對這部文獻及附帶CD愛不釋手。這部以1913年趙元任的《花八板與湘江浪》為中國鋼琴作品的起點,收錄了百年來中國最好的鋼琴作品。細細品味經典鋼琴作品中發現了一小瑕疵,引起了作者的深思。

百年經典中鋼琴作品是百年來國內最高水平的鋼琴音樂,其演奏也是展現了國內最高層次r的演奏能力。而有一現象不好理解,彈奏中國早期作品時,流露出生澀與木訥的演奏詮釋與作品的內容格格不入。這與后期輝煌且深度的演奏形成鮮明的對比,演奏者是技術與表現能力在國內最好的陣容。如不是演奏者的能力問題,那就是演奏者對作者與作品的某種“前見”知識,導致了作品演奏詮釋差異,那這種被“綁架”的認識與知識是什么?為此,作者將以第一位創作中國鋼琴作品的趙元任音樂為研究對象,試著探索作曲家、解釋者及演奏者的視域。

■中國音樂研究中詮釋學視域釋解

學術中“視域融合”是德國詮釋學家伽達默爾在《真理與方法》中首次提出的概念,作者在討論詮釋學與歷史前理解所采用的詮釋學理論。詮釋學是一門研究理解和解釋的學科“詮釋”一詞來源于赫爾墨斯,原意為希臘神話中的信使名字。伽達默爾的詮釋學扎根于海德格爾的哲學詮釋,根據海德格爾的“實存詮釋學”,任何理解活動都基于“前理解”。伽達默爾進一步認識到,詮釋中“沒有孤立的當下視域,也沒有孤立的歷史視域。理解總是獨自存在之視域的融合”。從這層意義來看,詮釋學不但是一門關于理解的技藝學,更是一門探究人類理解活動的基本學科,是通過研究與分析尋求一切理解現象的世界經驗,在歷史性存在方式中發現人類與世界的本源關系。

音樂研究者作為詮釋者對一部作品進行理解與解釋時,必然把字節的解釋意義代付其中,這就構成了兩個不同知識背景的融合,即詮釋者的知識背景與作品作曲家的知識背景的融合,也就是當下視域和歷史視域的融合。此時,詮釋者解釋意義基于歷史作為前理解,詮釋者的知識背景構成了理解視域,作品作曲家亦如此。藝術經驗是藝術研究的知識背景,結合研究者的生命體驗給作品賦予了新的生命,鑒賞者的知識背景與原作者的知識背景在歷史界面中撞擊時,研究者運用對美的感受將挖掘深深隱藏在作品中“真理”,深層中的“真理”將被敞開獲得光輝產生了藝術真摯的美。

國內音樂學研究中較早引入詮釋學視域理論的是于潤洋先生,論文《從海德格爾闡釋梵·高農鞋所想到的》(2002年)到影響力頗深的著作《悲情肖邦》(2008年),先生詮釋作品方法論上強調了兩種視域的融合,也就是原作者的視域與當今視域的融合。在《悲情肖邦》研究中進一步提出了“新的視域”理論,音樂研究者將“歷史的視域”和“當前的視域”相融合,形成“新的視域”來詮釋音樂作品的理解。這種研究方法論不但加深了音樂作品內涵挖掘,而且研究者的生命體驗將音樂中深層隱蔽的“真理”,釋放出音樂中詩意光輝,產生兩種視域中詮釋美。

楊燕迪教授是另一位音樂學作品分析中深層次研究詮釋學的學者,他在“音樂作品的詮釋學分析與文化性解讀”(2009年)中多方面、多角度探究了音樂作品詮釋學分析研究方法。論著探討了音樂作品意義詮釋,借用伽達默爾詮釋學理論“前見”與作品“視域”相融合,達到“視域融合”。通過肖邦第一即興曲作品研究,作者認為“音樂作品只有被奏響、被人聆聽、被人解讀時,它的具體意義才能被呈現出來”。研究者的觀點指明了中國音樂作品研究,特別是中國鋼琴作品研究的一條鮮明的研究道路,我們要演奏優秀經典鋼琴作品,認真用心聆聽經典作品,并結合聆聽者的知識背景及生命體驗,再結合當今視域與歷史視域剝開深層隱藏在作品中的“真理”,釋放出中國鋼琴經典作品中的燦爛光輝,詮釋其中的美。下面以創作我國第一首鋼琴作品的趙元任先生作品為例,結合作者的淺薄視域,用盡生命之力,深層挖掘其間的中國美。

■作曲家視域:復古襲西當并進

視域是理解者視覺能力所波及的區域,在音樂作品詮釋中作曲家、演奏者與聆聽者之間作曲家視域處于核心地位。原作者視域是理解對象、探索作品內涵的關鍵鑰密,因作曲家對作品有著內在關聯。原作者作曲家創作作品期間被特定的歷史、文化、語言所陶然,作曲家視域較難擺脫所處文化大環境。趙元任作為中國第一位創作中國鋼琴作品的音樂家、語言學家、物理學家、數學家,深受前期形成知識、觀點與情趣等因素的影響,傳統、歷史和探索世界的經驗鑄就了作曲家所創作的作品內涵。

趙元任(1892~1982年),出生于清光緒十八年的天津紫竹林。其女兒趙新娜在作曲家年譜中,自稱宋趙匡胤的31代孫。有考究的祖先有:趙元任六世祖是清代詩人、史學家趙翼,代表作有《二十二史札記》,與袁牧、蔣士銓合稱乾隆三大家。趙元任亦為晚清時期文理兼通的奇才,1910年考中清廷庚款第二批項目,赴美康奈爾大學學習數學,1914年獲理學學士。1915年起哈佛主修哲學,1918年獲哈佛哲學學位。本科至博士畢業期間,即1910~1918年間選修音樂,期間創作了中國第一首風琴曲《花八板與湘江浪》(1913年),公開發表了第一首鋼琴曲《和平進行曲》(1915年)。

趙元任博士畢業后,1919年在康奈爾大學任教物理。1920年回國,在清華大學教授物理。1921年結婚赴美在哈佛大學教授中文、研究語言學,語言學多為只述不作。1925年回國再次執教于清華,作為語言研究員期間下鄉多地做方言田野調查兼民間音樂采風。1938年之后任教于夏威夷大學、耶魯大學、加州伯克利分校執教至1962年退休,期間被推舉為美國語言學學會主席、美國語言學會會長、美國藝術與科學院院士、美國東方學會會長。晚年1973年中美關系回暖回國探親,周恩來親自接見并深度會談中國文字改革。1981年改革開放之后,應中國社科院邀請回國,得到了鄧小平的熱情接見。1982年逝世于美國麻省。

從作曲家前期生涯來看,音樂雖不是主業,在20世紀中國音樂家中早先接受西方音樂理念的學者之一。作曲家對音樂家的摯愛可追溯到母親對音樂嗜好,母親既是能寫詩、能填詞,又能唱、能吹的有才華的女人。所以,趙元任說喜歡音樂是母親那兒傳下來的。出國留學期間,副修樂理和聲,21歲創作了中國第一首鍵盤樂曲。依據《趙元任全集》第11卷收錄,趙元任創作了聲樂、器樂作品共148首,其中聲樂作品141首、器樂作品7首。在藝術歌曲創作方面,劉賽云曾評價趙元任為“五個第一人”,中國第一位能成熟運用西方和聲與轉調技巧的作曲家,是中國第一位賦予鋼琴伴奏表現功能的作曲家,他重視詞曲配合,且詩歌來譜曲,并運用民間素材進行創作的人。

從趙元任作曲家視域來看,音樂是一門科學,是可復古、可襲西、可并進的藝術。1915年他在美國《科學》期刊第一卷第一期發表《和平進行曲》之末寫道:“吾乃時得之于西人所奏之皮阿挪(piano)。故預救今樂之失,復古襲西當并進。”作曲家視域中音樂應“完全以實事求是的科學態度來對待它”,他把公開出刊的音樂作品發表在《科學》期刊表明了“音樂是科學的態度”,在國內推行五線譜時說道,這是“一種文明的東西”(科學月刊,1920),他解釋道:“他可用兩三個鐘頭就能看懂這種樂譜,且在鋼琴上可以彈奏樂曲”。文章的“復古”指的是中國傳統音樂的復興,“樂之淫正,民族之興亡系焉”。樂記中記載,“凡奸聲感人而逆氣應之,逆氣成象而淫樂興焉。正聲感人而順氣應之,順氣成象而和樂興焉。”而“生民之道,樂為大焉”。

上文作曲家所指“襲西”中“襲”字的動詞字義為“因襲”“調合”。《荀子》曰“天地比,齊秦襲”,意指“襲然”。調合可再釋,王勃《山亭思友人序》曰“文章可以經緯天地,八風可以調合”。趙元任為語言大師,用詞斟酌,救國民族復興之路,需興正樂,而音樂是一門科學,且可調合西方的音樂。當時作曲家深受留美學習的熏染,其視域中因襲而調合西樂,可利于發展“中國派音樂”。這個觀點在《中國派和聲的幾個小實驗》中深度闡述,他論及如中國音樂沒有和聲,何來中國派和聲。作者“要看有沒有法子把和聲中的和弦和副調而做的有點像中國的樂調,而同時跟主調又可以配得起來”。所以,研究者認為趙元任的“復古襲西”可釋為,復興中國音樂可調合西方的音樂,其中主調是中國傳統音樂,配和聲之后可創造中國派音樂。因此,趙元任的音樂,如此文引言,求中國派音樂做了幾種試驗,發表出來給熱心于國樂改進者參考。

■前見視域:《花八板與湘江浪》蕩出中國鋼琴方言

視域融合為過去的視域與現在的視域互相融合的過程,理解者由于在理解對象時,不可避免的具有前見因素,自身的前見會滲透到理解的過程之中。解釋者的視域是動態的,在理解過程中擴大到融入他者的視域,形成比自身視域更大的視域。所以解釋過程中解釋者有意無意中注入自己的思想,伽達默爾看來這種視域融合才真正占有文本所說的內容。解釋者對研究對象的理解就是在自己的視域內的解讀,理解者和被理解對象都是歷史中存在的,兩者各自具有自己的視域。

趙元任的夫人楊步偉在《一個女人的自傳》中回憶與趙元任初次見面場景,用的小標題是“趙元任蕩啊蕩的來了”。其實他在鋼琴音樂領域的貢獻,何不是無心插柳柳成蔭?如賀綠汀先生所言:“像這樣一位從事理科、文科研究,博學多能的學者,對音樂頂多不過是業余玩玩罷了。”而他在音樂里的玩玩,貢獻度遠遠超過許許多多的作曲家和理論家。21世紀之前,普遍認為《和平進行曲》是第一首中國鋼琴作品(劉恒岳)。步入21世紀以后,越來越多的學者關注到,《花八板與湘江浪》雖是風琴曲,在創作技法、框架結構已具備鋼琴曲的特征。2015年出版的《中國鋼琴獨奏作品百年經典(1913~2013年)》中堅定不移地確立了《花八板與湘江浪》為的中國第一首鋼琴曲的地位,好在都是趙元任的作品。《花八板與湘江浪》能夠成功的扶正,研究者看來這首樂曲的音樂曲調鮮明、明確,好識別于其音樂身份。

《花八板與湘江浪》是趙元任創作于1913年,即他在康奈爾大學副修音樂時創作的作品,于1914年由美國風琴家、趙元任的老師夸列斯(J·T·Quarles)首演于康奈爾音樂廳(廖輔叔)。雖創作早于《和平進行曲》,發表卻晚于前曲的《科學》第1卷的第7期。發表作品時,趙元任《花八板與湘江浪》翻譯為“The Fancy Ba Banand Waves of Xiang Jiang”,“花”翻譯為“Fancy”是較為用心的翻譯。作為動詞譯為“愛好、想象力、幻想”的Fancy,形容詞詞意則為“別致的、花式的、高度技巧的”。因【花八板】曲牌對于“八板、六板”添眼、加花、變奏構成,使簡單質樸的旋律發展為花簇華麗。中國民族器樂曲中流傳最廣“六板、八板”實為同曲異名一曲,1814年《弦索備考》中就載有“八板變奏曲”合奏的總譜,關于“六板、八板”說法因全曲共的“六十八板”不同藝人按地區簡稱為“八板”或“六板”。

學識淵博的趙元任固然清楚八板在中國傳統器樂曲的重要性,尤為旅美華人中此曲辨別度是極為高的,凡在國內有一定傳統音樂聆聽經驗的知識分子是都熟悉“八板”的,對美國人傳播中國樂曲也是較為有意義的。“八板”經過加花、減字、變板式之后產生多種“八板”手法,其情緒也產生多種變化,嚴格意義上來看,趙元任的四四拍一板三眼的花八板應為“中花八板”。花八板是一板一眼的二二拍曲調,而比中花八板更慢的一板七眼則是“慢八板”。

譜例1:趙元任《花八板》中1~4小節

緊接的《花八板》之后出現的是曲牌《湘江浪》,這是明清以來盛行的時調小曲,又名《疊落金錢》,是《九連環》中一曲。《九連環》是套數連綴形式的時尚小令,其中《湘江浪》為江蘇一帶廣為流傳的民間小曲。現存《湘江浪》有多種變體,這是流傳過程自然形成的音樂現象。如喬建中在其《曲牌論》文章中所說道:“曲牌對中國音樂來說,是具有‘細胞’意義的。‘曲牌’既是凝固的,又是流動的,既是規范的,又是可變的。是‘模胚’、是‘素材’。”現存《湘江浪》變體中與趙元任的《花八板與湘江浪》較為接近的是《湘江浪轉費家調》,這是流傳在江蘇一代的曲牌。

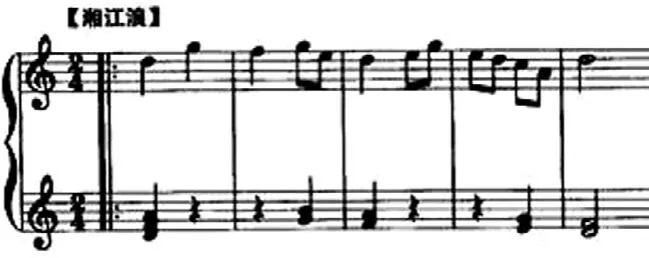

譜例2:趙元任《湘江浪》部分1~5小節

趙元任《花八板與湘江浪》中《湘江浪》部分第七小節旋律中出現了升F音,而前一小節左手和聲部分預示出現了升F音。如下譜例:

譜例3:《湘江浪》部分6~10小節

作曲家作為樂曲名稱的《花八板》與《湘江浪》都是曲牌名稱,有關曲牌明代王驥德認為曲牌是“調名”,即“曲之調名”。曲牌就是曲調的牌子,曲牌的牌名來源是比較復雜多樣化的,有的來自板式結構,如《八板》;有的來源自曲調或曲詞結構,如《疊落》,就是《湘江浪》。可見,趙元任選這兩個曲牌是非常考究,經過深思熟慮的,樂曲第一部分《花八板》是有關節奏、速度變化的板式,而第二部分《湘江浪》是側重于旋律、調式變化的曲調、曲詞曲牌。《湘江浪》里共出現三個變化音,是升F、升D、升G音。這些變化音與調式變化是直接相關的,而這些就是趙元任最有興趣的音樂方向。

他在研究“中國派”和聲時,以數學家視域來試驗中國五聲音階與七聲音階可配的樂調,發現五聲音階式五的七次方得78125種調,而七聲音階是七的七次方得823543。進一步研究后作曲家發現,“中國調兒多半是五聲的:do、re、mi、sol、la,可是mi跟sol之間如果多一個音,它多半是fi,而不是fa”(第四封,183條,1975年)。這就很好的解釋了《湘江浪》出現的升F音,即趙元任提到的fi。第一部分《花八板》中作曲家調式定位C大調,和聲運用上較為簡潔謹慎,以基礎和弦為主,而《湘江浪》樂段中清角為契機,大膽嘗試“中國派”調式與和聲。作曲家首先定調性為d小調,步入第5小節后直接導入fi音離調至G大調。調性轉化中作曲家不但運用了復和弦,且采用了模進、對位等多種手法,體現了豐富多樣的“中國派”音樂的多彩表現。

■演奏視域:趙元任鋼琴作品“新”視域

上文中論及了視域詮釋中原作者視域、解釋詮釋者的動態視域。此外,應該還要關注的是演奏者的視域。有關演奏,我們稱之為是二度創作,演奏主體應有自主視域。演奏者作為作曲家和聆聽者之間有思想與感情交流的橋梁,演奏者處于中心的樞紐地位,發揮著積極的作用。對于作曲家作品來看,他是第一聆聽者。對聽眾來說,他又成為創作者。即演奏者在奏響作品中處于積極、主動地位,詮釋作品中注入演奏者的視域,作曲家、演奏者與聽眾三者共同創造,3個主題視域和諧對話產出音樂作品完型。演奏者作為審美主體,有雙重任務,對美的認識和鑒賞,以及對美的再現與創造。

目前公開出版的趙元任鋼琴作品有四首,包括《花八板與湘江浪》(1913年)、《和平進行曲》(1915年)、《偶成》(1917年)及《小朋友進行曲》(1919年)。其中《和平進行曲》與《小朋友進行曲》,這兩首進行曲旋律為原創,取材于和弦,符合“旋律是和聲的表皮”的學術觀點。而另兩首旋律散發著濃郁的中國味,《花八板與湘江浪》取材于曲牌,《偶成》旋律如英文標題所提示Anincidentalidea,偶然得到的點子,像隨口哼出來的曲調,五聲調式上下順溜,輕松得出中國人的旋律。他的鋼琴旋律思維,可通過歌曲創作上管窺一二。趙元任曾說:“根據我本人的作曲習慣,凡是文一點,正經一點的詞,大致是平聲譜得低往下,仄聲譜得高往上。”歌詞如果是白一點或幽默性的,就用國音的四聲。如“糊涂老”像京劇正角用中州音,丑角用北方音,這是趙元任在創作歌曲的創作思維。

演奏者作為作品的審美主體,面對自己和聽眾,奏響作品的音響過程中,不可避免的反射出政治、文化,包括音樂史、概論的音樂理論的“前”理解。有關趙元任在內早期鋼琴音樂研究,國內普遍的認識是:“寫作上尚處于西方音樂創作模式與中國本土音樂思維生搬硬套、勉強融合,構思較簡單,技巧不成熟。”演奏者以作曲家認識帶入到讀譜,理解其作品,詮釋的作品是演奏者視域音樂。這種影射音樂文化視點的演奏,研究者稱之為“演奏視域”。

以《花八板》為例,曲牌是體現樂曲的基本情緒的,如奏鳴曲中Presto、Allegretto、Andante。“快八板”輕快活潑,“花八板”靈活婉轉,“慢八板”徐緩雅致。《花八板》曲牌明確地告訴演奏者,這是輕松流暢且靈動的樂曲。而公開出版錄制的CD中演奏較為呆板木訥,缺少生機。這不是某位演奏者鋼琴技術與表現力的問題,而是演奏中反饋的其演奏視域理解。

■結 論

趙元任是作曲家、音樂評論家、音樂理論家,是20世紀中國音樂的傳奇人物。他創作了148首作品,包括歌曲、器樂曲,收錄在《趙元任音樂作品全集》中;寫作了《關于中國音樂的音階和調式的札記》《中國派和聲的幾個小試驗》等。