邵琦:隱逸在自己的“城市山林”

沈嘉祿

邵琦:隱逸在自己的“城市山林”

沈嘉祿

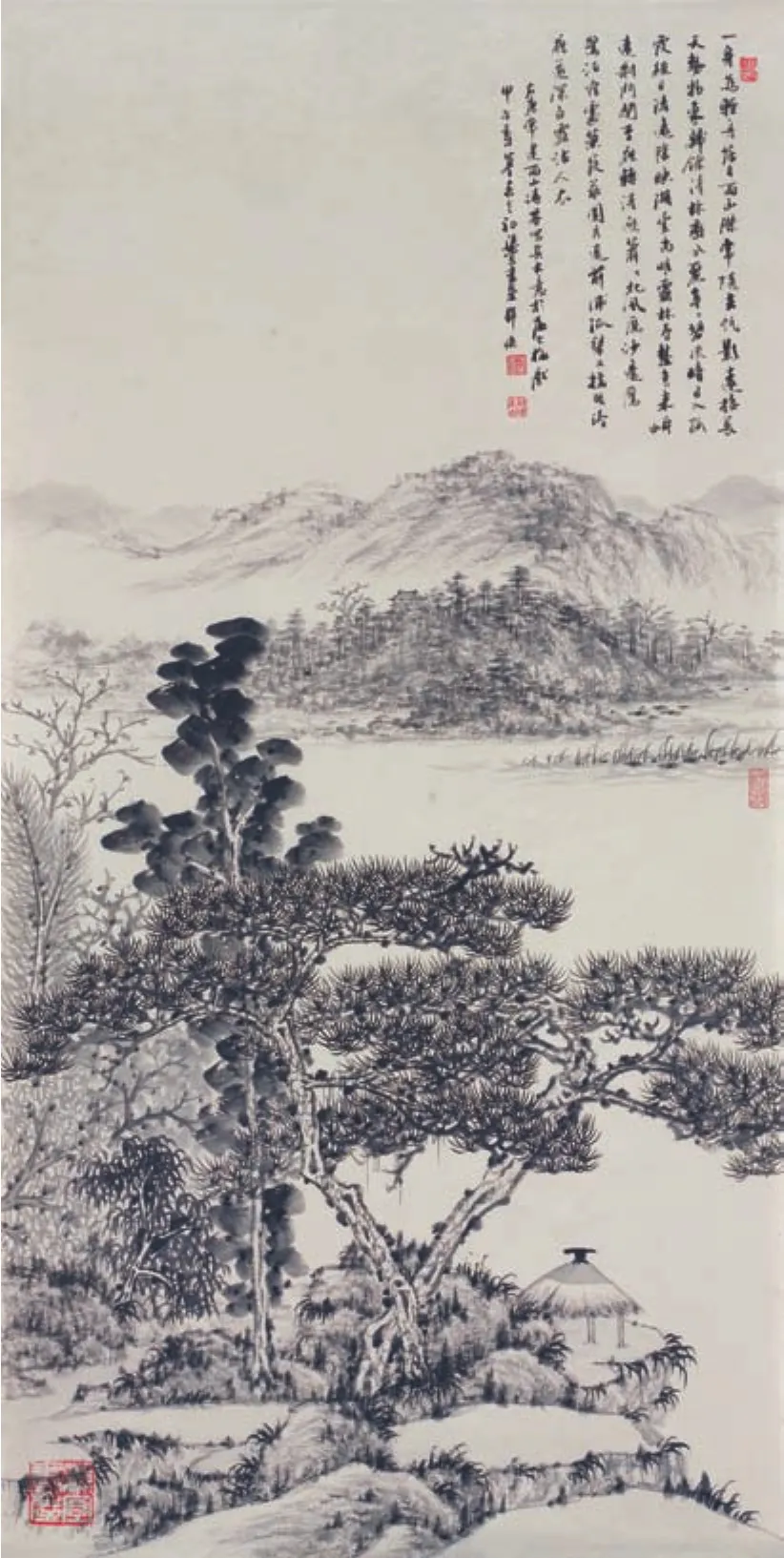

《一身為輕舟》邵 琦/作

一、教師爺也為稻粱謀

新學期開始了,邵琦對本屆新生“搭了搭脈”,總體上比較滿意。今年報考上海師范大學美術學院中國畫與書法專業的考生比往年多,錄取比率為4∶1,有了較大的挑選空間。前幾年情況不大理想,甚至出現過報考人數低于招生額度的現象。

邵琦說:“主要是大環境改善了,報考人數就會上升。本屆新生20個左右,基礎不錯,此中應有可造之材。但這幾年我一直在想,教他們畫畫,畫的又是中國畫,本科四年讀得也蠻吃力的。畢業后沒有與之對口的單位,但他們在學校、導師、學長的多方位幫助下,會去國立或民營的美術館、博物館和廣告公司、畫廊、拍賣行等文化機構,也有些畢業生進了中小學當美術老師。成為職業畫家的為數不多,但他們多是鐵定要走這條路,家里也力挺,作為老師,我當然倍感欣慰。過去大學生是國家包分配的,美術專業畢業后可以去的地方很多,企事業單位也要,讓你搞政宣啊,商業企業需要布置櫥窗,電影院需要畫電影海報,現在這部分工作由設計專業畢業的人來做了,或者通過購買服務來實現,不必再養幾個美工人才了。總體來說,畢業生能100%就業。”

在上海師大美術學院,邵琦也算有一間工作室,正宗斗室:兩個人面對面坐定,膝蓋與膝蓋就頂住了,更別想轉個身。靠墻插了十多幅頂天立地的油畫,沒錯,是釘了木框的布面油畫,只不過用中國水墨畫的表現方式來表現的。我們喝茶,朋友剛從福建給他帶回的大紅袍。

邵琦告訴我:香港大學也有美術專業,一年招幾十個學生,史論兼繪畫。學生中除了純粹出于興趣或具遠大志向者,可通過獲取獎學金來完成學業,更多的是衣食無憂的富家子女,他們希望通過美術來修身養性,畢業后可以慢慢躋身職業畫家,或者就在家里安逸優裕的環境里隨興所致地畫幾筆,與商業無涉,有機會拜個名師辦場畫展,在江湖上算有個名分了。

“隨著經濟發展,第一代富商創下一份家業,受父母愛好收藏字畫這種氣氛的熏染,第二代就可能產生美好愿望,走上純藝術的道路。”邵琦說,“從中國文化史這條線索看,君子固窮,畫家固窮,但衣食無憂而出大畫家的例子也更多,他們的作品可以不受市場影響,寄情山水,托物言志,真情率性,就能出大作品,《蘭亭序》如此,《富春山居圖》也如此。我們美術專業的畢業生今天改行了,這是生存需要,以后積累了一定的財富和人脈,再回頭從事純藝術創作也不是沒可能。但是像香港那樣出于單純目的而來報考美術專業的學生,今后應該會越來越多。”

有天真的學生問邵琦:“邵老師,你是衣食無憂了才來畫畫的嗎?”

邵琦回答:“誰說我衣食無憂啊!到月底我還得為酒錢煙錢著急呢,所以來當教師爺,每月背五斗米回家啊。中國畫院、文史館里的這些老畫家,名氣算得響亮,但你一說他衣食無憂,他也要跳起來,真正靠賣畫為生的畫家還是少數。”

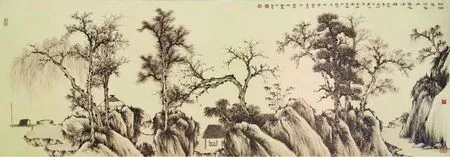

《廖廖遠天靜》(右圖)邵 琦 /作

二、文藝青年勇立潮頭

邵琦現任上海師范大學美術學院教授、碩士研究生導師,但他的學生大多不知道他從何處來,私下猜想他一定出身名門,家學淵源。提起這個,邵琦自然綻放那張標準“瞇花眼笑”的臉龐。其實邵琦是華東師大中文系畢業的,古文功底相當了得,他與著名作家格非還是同窗兼室友。邵琦畢業后在政府機關做過幾年公務員,后來坐不定,在幾所大學里流轉多年。

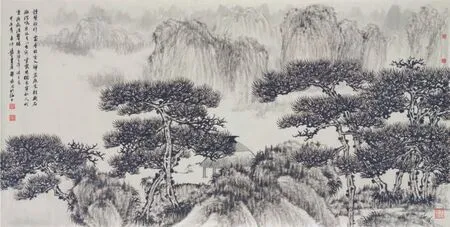

《月氣延清樽》邵 琦/作

“85新潮”那會兒,北京、上海等地的文青們鬧騰得厲害,邵琦也熱血沸騰,躍躍欲試,不過他不玩行為藝術,也不玩裝置,就玩老祖宗留下來的水墨,只不過玩得更加邪門:16張高麗紙平鋪在地上,提著顏料桶直接倒上去。這一路淋漓酣暢的超級寫意大概連他本人也看不明白,但叫好聲卻震耳欲聾。這批作品后來因保存不當發霉了,重重疊疊結成一大摞,揭也揭不開,只好當垃圾掃地出門。后來他還與張隆、張曉剛、毛旭輝等人一起策劃并組織了第一屆和第二屆《新具象畫展》,還到北大去做《新具象的批評》等專題演講,很是出了一陣風頭。

如今邵琦提及那段難忘的青春歲月,情不自禁地放縱思緒重返歷史現場,享受一下激動人心的尖峰時刻,臉上便升起了一種歷經滄桑的表情。他猛吸一口香煙,過了好一會才噴出一股粗壯的、很有質感的青煙。

在資本介入之后,有人在名利的誘惑下產生了一夜暴得大名的妄想,或為贏得外國人垂青,借用政治波普等手段博出位,本來比較投緣的小圈子也分崩離析,相互抬杠、相互攻訐,甚至反目成仇的都有,眼看著一個個圈子出現了“化學反應”,邵琦就悄悄抽身而退。也在此時,他認識了畫家江宏,在江宏的啟發下,他在傳統藝術中尋找自己的心靈港灣。

邵琦在當時名氣很響的《朵云》雜志上發表了一系列美術評論文章,特別是在1989年董其昌國際學術研討會上,他宣讀了題為《“南北宗”論的語境展示》的長篇論文,引起了全國美術界的關注。這次會議的參與者,六七十歲者是主流,絕大多數的年齡都在40歲以上,而邵琦只有26歲,在老前輩眼里還是個小朋友。后來在江宏的推薦下,邵琦到上海書畫出版社《朵云》雜志任編輯、編輯室主任。

《鐘焚徑行處》邵 琦 /作

在上海書畫出版社的十年,是邵琦告別舊我、追本溯源的十年,是他潛心研究傳統繪畫的十年,也是他英姿勃發的十年。他有幸結識了一批老前輩,如謝稚柳、徐邦達、程十發、謝巍、蘇淵雷等,從老藝術家身上感受到中國傳統知識分子的風骨,也學到了中國書畫研究的方法論。從邵琦發表于這一階段的論文和演講的主題來看,他主攻方向很明確,從北宋的董源、巨然、范寬、郭熙等一路下來,到倪云林、趙孟頫、董其昌、四王、四僧及海上畫派諸家。

從當代藝術到傳統書畫,這一轉身在潮起潮落的喧嘩聲中顯得有點突兀,有點使性,也有點避讓和歸隱的意圖,但不管他人如何評說,邵琦心如止水,從容淡定,微微一笑,撣去衣衫上的落英,在中國傳統藝術的山陰道上緩步前行。

至于為何對北宋格外尊崇,邵琦是這么認為的:北宋是中國高度藝術化的時代,從皇族到平民,還有中間起到關鍵作用的文人士大夫,在一個寬容的環境中從容不迫地做到了生活藝術化或藝術生活化,許多藝術在北宋完成了定型和普及,而且影響至今,影響至亞洲或更遠的國度。研究宋人的藝術,其實就是研究宋代的文化氛圍和文化特質。

《幽棲贏得此生閑》邵 琦/作

邵琦說:“而且你看,在北宋,藝術普及后還保持了多個層面的平行不悖的發展,藝術在彼時的三大作用都發揮得很好。一是存形,在繪畫上就表現為造型,準確度空前提升,提高了人們對事物的認識水平,比如《清明上河圖》《百子圖》《貨郎圖》等,老百姓家里的祖宗畫也安詳慈愛,炯炯有神。二是宣教,用今天的話來說就是宣傳功能,這個發揮得也很好,寺廟里的宗教壁畫在當時大有成就。三是修身養性,主要是文人畫這一塊得到長足的發展,成為繪畫藝術的最高層次。這個一直影響到元明清,山水畫成了文人士大夫寄托情懷、人格外化的主要形式。到了元末明初,山水畫里的景觀已與變化中的時代相去遙遠,但還被文人們看作是城市山林。那么從這個意義上說,今天我們的山水畫,盡管看上去樹還是宋元的樹,山還是宋元的山,但是審美時的感受可以直追那個宏闊廣博的氣場,而無古今之隔。”

三、城市山林可放鶴

再后來,邵琦進入上海師范大學美術學院,對數千年傳承脈絡清晰、同時風格流派精彩紛呈的中國書畫藝術而言,他必須擔負起承上啟下的歷史重任。

邵琦懂得循循善誘,上課時先畫一張董其昌或倪云林,讓學生領會其中的奧妙,學生畫好后他再逐個指點,從細節中識別每個學生的長短,因材施教。為了讓學生認識山水畫在IT時代存在的可能性與文化價值,邵琦將一幅有倪云林風格的傳統山水用油畫形式表現出來,拍成照片在投影儀上放映,問學生,那是什么畫?學生異口同聲地說是宣紙上的山水畫。然后邵琦再變戲法似的從講臺下面拿出這幅畫來——原來是畫在油畫布的風景。

邵琦希望學生認識到:畫家要成為工具的主人而不是奴隸。無論何種材質、技巧或畫種,都可以表現中國傳統山水畫的本質精神,都是畫家心境的寫照。就像林風眠所言:繪畫的本質就是繪畫。

邵琦有深厚的中國古代文學底蘊,對晉唐文學尤其傾心,性格也好,南人北相,素來善飲,朋友間的小酌,自然悠然,如席間有懂畫知己,酒量就自然更上一個臺階,這些特點都使他獲得了許多率性的知己朋友。所以,邵琦在教學之外的表現更加精彩。在他的筆下,尤其是酒后微醺的隨意揮灑,宋元一路風格的山水畫在眼前徐徐展開古今相通的景觀,氣韻酣暢,傲骨凌風,寒意逼人,更有一種篤實和嚴謹在線條中體現出來。

“我的畫追求存在于記憶深處的、被人們普遍認同的美,哪怕在今天只能虛擬這一美的情景。我不強求真實,因為真實并不一定都是美好的。我反暴力、反庸俗、反感官刺激,歸絢爛于平淡,于平靜中重返精神故鄉。”邵琦說。

與北方畫家意趣相左的是,在上海畫家中擅長山水畫的并不多,而邵琦對中國山水畫卻情有獨鐘。他認為山水畫最能體現文人的情懷,最能表現獨立的人格與孤傲不屈的精神——就像魯迅所堅持的“不合作”精神,故而也更在喧囂塵世間中表達清寂敬和的生活態度。

邵琦一向低調,與大小圈子保持恰當的距離,而外地畫家對他十分“買賬”,故而他成了墻內開花墻外香的典型,追到上海來求他畫的藏家還真不少。

原清華大學美術學院副院長、現中國美術學院美術館館長杭間教授在邵琦的作品集《只在此山中》中撰文說:邵琦可能就是那種隱藏在都市中的傳統文人,他的內心古意,逼近魏晉文人,這是一種值得關注的生命的狀態,因為就傳統繪畫而言,任何生活的差異所造成的形式差異,都是難以分開的因果。近一百年來,中國傳統繪畫的革新不見令人心儀的大師和佳作,人格和畫格的分裂,生活和藝術的分離,可能是不可復原的因素。

杭間的話道破了邵琦山水畫的文化密碼,也是對邵琦作品的個人訴求與社會功能的解讀。杭間由此進一步推導:在上海,在21世紀多種媒體竭盡視聽感官刺激的文化消費中,邵琦將傳統當成一種日常行為的狀態,是否能折射出更大的問題?

這個還需要回答嗎?邵琦早有夫子自道:“當傳統精神出現大面積流失的情景中,我以一己之力重拾北宋以來的文人士大夫精神,一路坎坷重返中國主觀意識彰顯的山水現場,不僅獲得了一種超越肉體的大快樂,還使學生在基礎練習中分享這份快樂,使他們在電腦與手機之外,找到一塊使靈魂小憩的清凈之地,這不是很好嗎?同時,對買畫者而言,將我的作品掛在他們客廳,也可以在俗務之隙穿越時空,進入我所營造的山村郊原,獲得與古人一起讀書、品茗、對飲、弈棋、撫琴、拍曲、插花、觀魚、聽雨、放鶴、泛舟、垂釣、踏雪等機會,不也是一種現代化浪潮中的睿智選擇嗎?”

我問邵琦:“你這么固執地堅守傳統,會不會對學生造成某種局限?”

邵琦自信滿滿地回答:“民國時的北大之所以偉大,是因為它同時接納了胡適和辜鴻銘。深受新文化熏染的北大學生也沒有因為辜鴻銘而留起小辮子。再說,辜鴻銘是用英語講課、用英語演講的。”

說完,拿起紫砂壺直接對著壺嘴喝了起來,爽快!

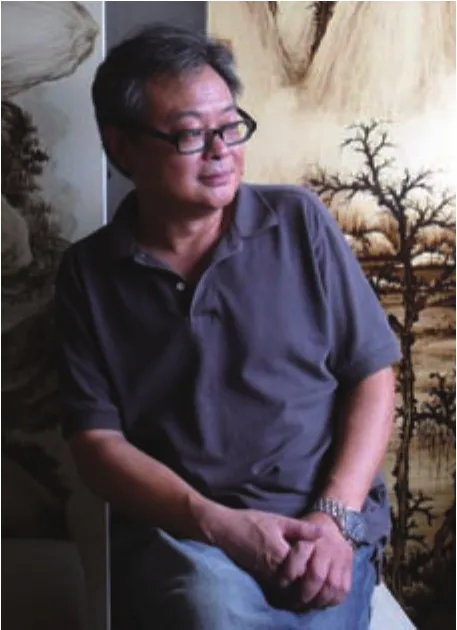

邵琦簡介:

邵琦,出生于上海,畢業于華東師范大學中文系,曾任上海書畫出版社《朵云》雜志編輯、編輯部主任,中國美術學院副教授。現為上海師范大學美術學院教授、碩士研究生導師,上海美術家協會會員,上海書畫院畫師,國際美學學會會員,澳門科技大學兼職教授,上海交大海外學院兼職教授,渠宜書院院長。

出版著作、論文《中國畫文脈》《晚明以來中國畫的語境和語義》《書屋小記》等約300萬字。出版作品集《只在此山中——邵琦山水畫》等四種。2011年在北京大學百周年講堂舉辦《唐人詩意·邵琦山水畫展》。