差序政府信任格局的界定、類型分析

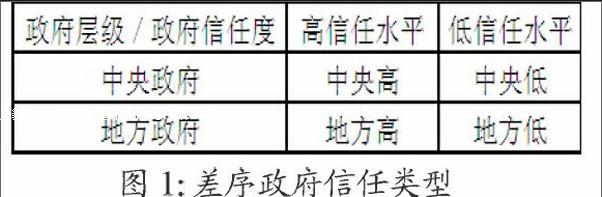

摘 要 經驗觀察顯示,當下中國,政府信任在不同層級政府中的分布呈現不均衡的特征,即差序政府信任。基于差序化政府信任存在的事實,本文從結構功能主義出發,借助社會系統和供給功能二者結合下的結構層級的政府組織形式,解釋信任水平和結構層級維度,并建立二者之間的交叉聯系。研究發現,差序政府信任格局呈現出四種類型三種狀態,即強中央,弱地方;強中央,強地方;弱中央,強地方;弱中央,弱地方等類型以及理想型、湊合型、無能型狀態。界定一般式的差序政府信任格局,在實踐和理論上,有助于加深對差序政府信任問題的認識和研究。

關鍵詞 差序 政府信任 格局 結構層級 信任水平

作者簡介:張樹吉,吉林大學行政學院研究生,研究方向:基層治理、公民參與。

中圖分類號:D663 文獻標識碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.08.210

圍繞政府信任這一學術熱點話題,當前國內的研究已經取得了豐碩的成果。有學者認為,政府信任是政府重要的政治資源,需要政府不斷的維護和提升;也有學者發現,政治信任除作為政治資源外,從發展過程來講,政府信任是一種動態發展的聯結政府主體與社會公民之間的關系;更有學者從政府信任的影響來分析,認為良性的政府信任能夠增強政府與公民之間的信賴關系,增進政府的合法性和主體地位,提高政策的執行效率、產出效益和綜合效能。此外,還有大部分學者將研究焦點集中在政府信任作為政府和公民的關系,指出現階段不同層級政府間的信任度不同。在當下中國,民眾對中央政府信任度高,對地方及基層政府信任度低。這種央強地弱的信任格局,學者李連江將其界定為“差序政府信任”。本文依據結構結構主義理論,基于政府信任存在的事實,指出結構層級視角下差異性狀態,通過對差序政府信任水平的劃分,提出差序政府信任格局,并進行定義、類型劃分以及類型說明,以期豐富當前差序化的政府信任研究。

一、結構-功能主義適用性

(一)結構功能主義內容

基于傳統的結構主義原理,美國社會學家T·帕森斯在20世紀40年代提出了結構功能主義,促進了該理論的系統性發展。帕森斯進一步指出,社會系統要滿足自身的發展,必須滿足四項基本功能:即適應、目標達成、整合及潛在模式維系,而對應要想執行功能就必然依賴四種系統:經濟、政治、社會共同體及文化模式托管系統。在管理學中,社會生活的系統構成恰恰與四大系統相對性,作為社會管理的主體,各級政府要想維持一個整合意義上的有機社會模式,必然要與民眾建立相互協調適應、以服務民眾為導向的目標以及潛在分析民眾需求的合作關系 。

(二)理論分析的適用性

帕森斯倡導的結構-功能主義的社會系統模式,其強調了要滿足系統自身的發展,必須以明確有效的結構層級的組織系統,按照系統功能進行回應。其實質就是將社會系統的發展建立在一個以“結構和功能”導向的二元系統模式中。在管理學看來,各級政府在社會管理中的結構突出反映在組織設置層級化,以科層制為結構特點,而主體者的行動就是在回應民眾的社會需求,包括政治、經濟、社會管理及文化發展等方面。最終結構-功能要實現的是政府和民眾共同構建的社會系統中一種和諧、有秩序的合作互相認可和支持的關系。

因此,運用結構功能主義來分析政府信任的形成、類型及差序狀態具有理論與實踐框架上的高度一致性,即各級政府內在的科層制設置,及服務社會與民眾的功能性導向。

二、研究價值

政府信任度如何是民眾對政府提供服務和社會管理的最為內在價值性的評估,與以往程序化的政策評估議程不同,民眾對政府的信任評價是一種非程序化、非絕對理性的認可。它內化于民眾心理,會長期疊加和吸融低效政府的消極評價,如這種過程不是積極正向的,則會對政府的社會管理產生群體性的默認反抗性抵制行為和心理。

(一)增強政府合法性地位

契約論強調政府和人民之間是一種委托和代理的權利與權力的關系,人民將個人權利委托給政府,獲得公民的統一承認和認可,具有實質意義上的合法性。隨著代理人政府權力行使的失范,權利主體人民逐漸不信任政府,削減人民的合法性。因此,提高政府信任,有助于增強政府合法性地位。

(二)提高政策包含的民主價值,效率、效益及效能

高政府信任需要政府考慮公民的根本價值需求,站在人民的角度去評判問題,問題價值性更多內涵民主價值。這樣制定出的政策才是反應人民實際問題和需求的,人民才會支持實施政策,提高政策的效率、效益及效能。

(三)維持良好的社會秩序

結構功能主義理論指導下的社會系統是井井有序,秩序井然的和諧系統。科學合理分析政府信任的差序性不僅可以提高系統自治活力,更加強民眾對政府的認同,塑造政府形象。

(四)歸納一般性的差序政府信任格局

從學科研究意義上講,政府信任差序化的事實已經被學者們研究證實,但基于怎樣的差序格局狀態,這種差序化的具體類型及每種類型后的實質指導意義是鮮有學者深入的。因此,筆者在總結差序政府信任的基礎上,界定一般式的差序格局。

三、政府信任:結構上的差序化

政府在供給服務和利益維護方面扮演著重要的角色,通過政策工具調控的政策資源在不同層級政府的推進力度和落實效果是不同的。中央政府和地方政府在結構層級上的回應力是不同的,前者處于行政層級的頂端,權力導向自上而下,伴隨高層權威權力下行的配置資源的運行通道暢通,通過強化權威意識、追責機制、配套監督體制來保護資源輸送,最大化地促進政策下行;不同于前者,后者處于權力層級的自上而下的中低層,其職能導向傾向于執行和保障,落實上級的組織任務,每一環節都加強對總體自治的分割,出現應然的配給狀態和實然的配給狀態的差異度,致使每一項任務的資源量都大大折扣,引起民眾的猜忌和不滿。正是不同的導向性滿足資源的供給量的差異,進而影響公眾對不同層級政府的信任不同。在我國,典型的是中央政府的信任度高,地方政府的信任度較低,以至于出現“中央是恩人,省里是親人,縣里是好人,鄉里是惡人,村里(干部)是仇人”的民謠。那么在層級結構的劃分框架下,差序政府信任格局如何?呈現出什么樣的類型?以及每種類型的背后意義如何,本文嘗試做一個探討。