繪就生態美百姓富的動人畫卷

繪就生態美百姓富的動人畫卷

集體林權制度改革,是黨中央、國務院站在戰略和全局高度,在充分尊重最廣大林農意愿的基礎上作出的一項重大戰略決策,在林業改革發展史上具有里程碑意義。

自新中國成立至改革開放初期,我國集體林權制度經歷了四次變動:一是土改時期的分山到戶,二是農業合作化時期的山林入社,三是人民公社時期的山林統一經營,四是改革開放初期的林業“三定”(劃定自留山、穩定山權林權、確定林業生產責任制)。這四次變動,沒有觸及產權,林地使用權和林木所有權不明晰、經營主體不落實,制約了林業生產力的發展。

2008年6月,在認真總結福建、江西、遼寧、浙江等省試點經驗的基礎上,黨中央、國務院出臺了《關于全面推進集體林權制度改革的意見》,對集體林權制度改革作出全面部署,這項改革在全國范圍內全面推開。

這次集體林權制度改革具有四個鮮明特征。一是物權性。物權法明確規定林地承包經營權為用益物權。賦予農民的經營權、處置權、收益權都要依法保護和落實。二是長期性。中央10號文件明確規定林地承包期為70年,承包期屆滿還可以繼續承包,真正實現了“山定權、樹定根、人定心”。三是流轉性。在不改變林地用途和依法自愿有償的前提下,林地承包經營權人對林地經營權和林木所有權可采取多種方式流轉,依法進行轉包、出租。四是資本性。農民在改革中獲得的林地經營權和林木所有權具有資本功能,可作為入股、抵押或出資、合作的條件。這是農村土地經營制度的重大突破,也是農村金融改革的重大突破,有效破解了農業發展融資難的問題,促進了金融資本向農村流動。

截止目前,全國已確權集體林地面積27.05億畝,占納入集體林權制度改革面積的98.97%,全國已經發放林權證1.01億本,發證面積累積達26.41億畝,占已確權林地總面積的97.65%,1億多農戶直接受益,受到了人們群眾和社會各界的普遍贊譽。

林地承包到戶后,農民真正成為山林的主人,蘊藏在心中的積極性和巨大潛能得到有效釋放。過去的“要我造林”變成了“我要造林”。農民“把山當田耕,把樹當菜種”,舍得投入,精心經營,效益顯著增長。林改中不僅沒有出現亂砍濫伐問題,反而出現了全家護林、合作造林、晝夜護林的景象。農民生動地說:“山還是那座山,可那是我的山。這山不再沒人管,我是永久的護林員。”

林改搞活了林地經營權和林木所有權,林業成為新的投資熱點,林業產業、林下經濟迅猛發展,“不砍樹也能富”的理念深入人心。目前,集體林地流轉面積達2.83億畝,林權抵押貸款余額從2010年的300億元增長到2016年的850多億,實現了資源變成資產、資產變成資本;全國林下經濟產值已達6000多億元,林業產業總產值由2006年的1.07萬億增加到2016年6.4萬億,增長了6倍。

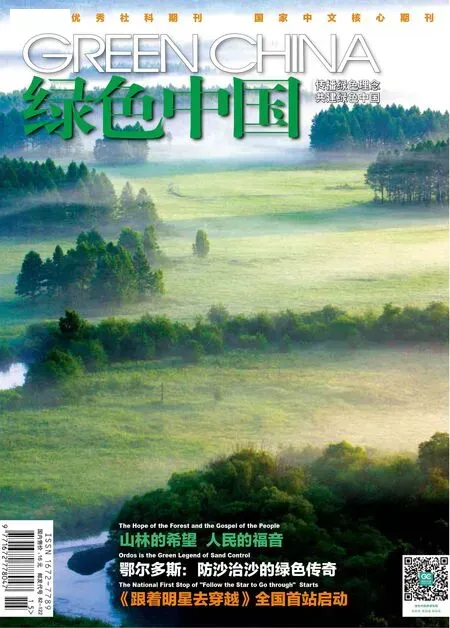

希望在山,致富靠林。作為農村改革的重要組成部分,集體林權制度改革迸發出強大的活力,必將為精準脫貧、全面建成小康社會奉獻更大的力量,在中國大地上繪就一幅生態美、百姓富的動人畫卷。