堅守最本真的靈魂

——鄒正和他的詩書藝術

朱中原

堅守最本真的靈魂

——鄒正和他的詩書藝術

朱中原

鄒正的詩書文章,都是寫他自己,寫他的倔強,寫他的堅韌,寫他的閑適,寫他的曠達,寫他的凜然風骨。這些是他骨子里與生俱來的。我認為,一個人的藝術一定是要與這個人緊密聯系在一起的。藝術是人的精神符號。但是今天的書壇,很多人的書法已不再是寫自己,不再與自己有關,而只不過是一副毫無生氣的皮囊而已。書法,不過成了很多人演戲的道具而已,早已與自己的精神性存在無關。所以,今天的書壇,看很多人的字,和誰的都相差無幾,似曾相識,人與字分離。藝術一旦脫離了人,脫離了自己,便開始走向死亡。

我一直認為,人生是需要一種倔強和堅守的。擁有名位和利益對于大多數人來講,也許并不容易,但再不容易,也比堅守一種精神容易得多。一個人如果想要得到名位,我想,只要稍稍努努力,稍稍把自己搞的圓滑一點,勢利一點,中庸一點,就很容易得到。但是,有些東西卻不那么容易得到,甚至終生都得不到。盡管這樣的人鳳毛麟角,但仍然有。鄒正就是其中之一。

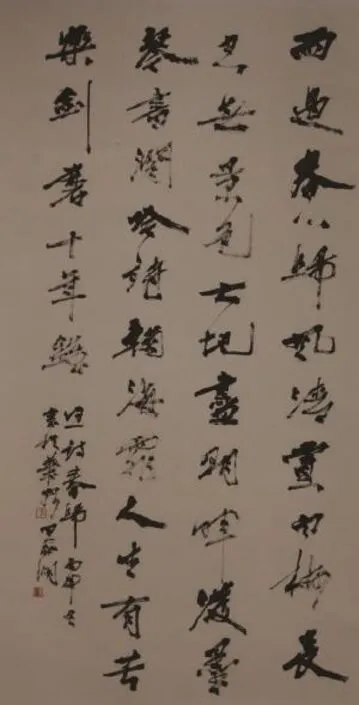

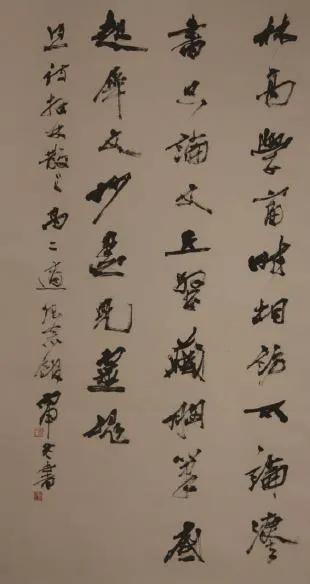

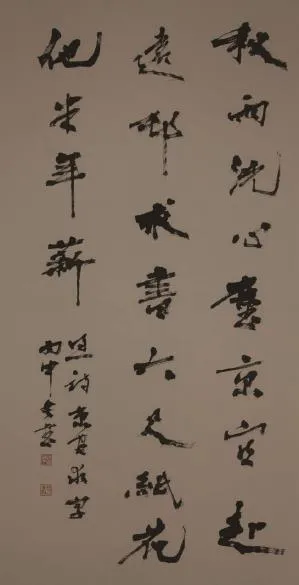

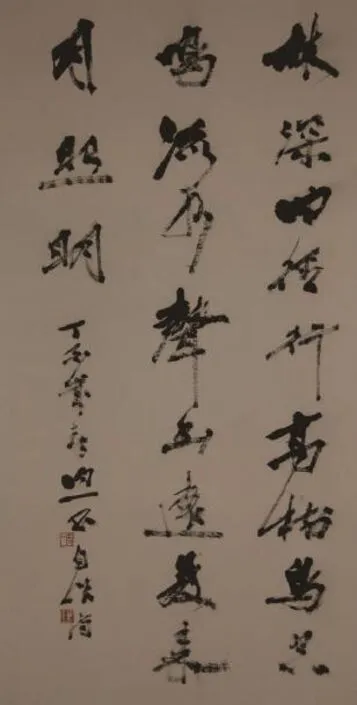

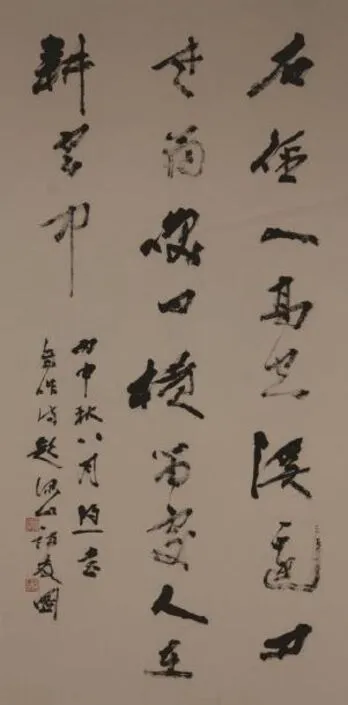

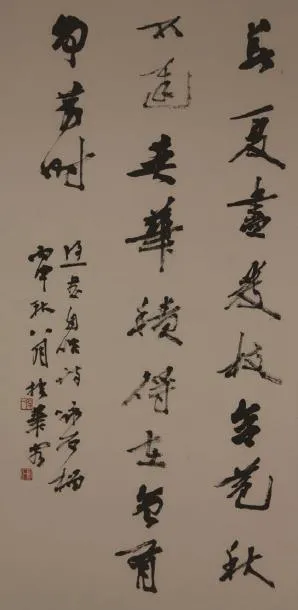

第119頁至123頁均為鄒正作品

在我看來,真實是一個人的靈魂,最本真的靈魂,也是詩歌和書法最本真的靈魂。一個沒有靈魂的人,是沒有生命力的;一個不真實的人,是不具有靈魂的;而沒有本真靈魂的藝術,是沒有生命力的藝術。鄒正和他的詩書,給我最深刻的印象就是他的真,本真,天真,純真。真是人和藝術最后的歸宿。真,不意味著沒有缺點,恰恰相反,一個真實的人,有可能缺點很多。但,這缺點,不掩藏不矯飾,這缺點,也許正好就是優點。就像鄒正的書法,墨色紛披,點畫蕭疏,斑駁陸離,有如老樹枯藤,又如蒼茫云山,這是一種大境、深境、渾境和蒼涼之境。鄒正居于洞庭湖畔,瀟湘水云的杳渺與渾茫,正是他書法作品蒼茫線條的表征。

今世書家多倡言自作詩,這是好事。于是乎,不管懂詩不懂詩的,會不會寫詩的,都在寫詩,而且,有些官員書家甚至每天都寫詩,且還要把這種順口溜都用書法作品的形式寫出來,似乎這就是一種日常的詩歌狀態和書寫狀態。這確實是一種日常的藝術狀態,可是,關鍵在于,你寫的是不是詩歌,如果你寫的是順口溜和空洞無物的口號詩,那么這離真正的詩歌相差十萬八千里,而這樣寫出來的書法作品又怎么可能有文化內涵呢?另有一部分人,雖然不寫日常生活狀態,雖然也不每天寫詩,但寫的詩平仄不對,缺乏最最基本的格律,卻又是外行了。還有一部分人,雖然自詡用的是正宗的《平水韻》,而且格律工整,但就是沒有詩情詩趣詩韻詩境,言之無物,空洞乏味,動輒國家大事,這樣的詩也不是真正的詩。但鄒正的詩書則是他自我精神的寫照,寫他自己,看似是小我,其實意境很高,看看鄒正的近作:

書房獨坐雁高鳴,

忽望寒空一字橫;

無意作詩詩偶得,

有心寫字字難成。

這首詩語言簡明通俗,近乎大白話,但意境深遠,意象一波三折。前二句寫書房獨坐又寫高鳴的大雁,孤雁在寒空中一字橫陳,這何嘗不是寫自己啊!鄒正猶如寒空中的孤雁,半生凄苦,知音寥落,而正是這種情境下,那個如孤雁的自己,高飛在云端,去做著他那孤寂的事情。人說,孤獨和痛苦是誕生詩歌和文學的先決條件。沒有痛苦和孤獨,對于人生和生命便不能有深刻的體悟。體驗孤獨和痛苦,也是一種愉悅,一種至高無上的愉悅。鄒正是痛苦的,然而他又是快樂的,因為他是一個很會享受生活、享受孤獨的人;鄒正是孤獨的,然而他又是熱鬧的,因為他有詩書為伴,有田園為伴。無意作詩卻得詩,有心寫字卻難成。這正應了蘇東坡的“無意于佳乃佳”,書房獨坐,眼見雁字橫陳,此情此景,自然無意中誕生佳詩,遂展紙磨墨,則佳書誕生矣。鄒正的很多詩書作品都是在無意中誕生的,但如果真以為是完全的無意,則又不然。鄒正的無意來自于他的有意,所謂“有意無意之間”是也。沒有那種有意的刻苦修煉,沒有那種對生活對人生對生命的有意體察和頓悟,怎么可能得來這佳詩佳書呢?

年過半百之際,鄒正曾百感交集地賦詩一首《半百抒懷》:

半百光陰似箭梭,

仰天笑飲任蹉跎。

案頭筆墨時狂舞,

架上檄文且醉磨。

懶醒夢中輕世界,

冷觀江上起濤波。

庚寅逝去來辛卯,

流轉人生可奈何?

詩中透出對人生光陰易逝的慨嘆,又有一種對自在人生的向往與追求。盡管是在繁華京城,但他在這個浮華的世界中找不到人生的歸宿,盡管這里紙醉金迷,盡管這里繁華如夢,但這里不是他人生的歸宿。而今倏忽已過半百,豈能不慨嘆?于是乎,兩年后,他毅然拋棄在京城的事業,返回鄉里華容,過起了他那半田園半書齋的生活。而一回到湖湘大地,他就立刻尋找到了一種人生的自適。這種生活對于他來說,不再是夢,而是現實。他在這里游弋田園,摩挲筆墨,把玩詩書,好不自在。正是得此佳境,鄒正創作了大量的詩書作品,幾乎每一星期都有佳作誕生。好詩一定是抒胸中之塊壘,鄒正的詩,無一不是抒胸中塊壘,鄒正的書,也是他心性人格的流露與寫照。他對整個世界的精神觀照,一覽無余地體現在筆墨之中。所以,他的書法,正如張瑞田所說,無一不透著荒寒之境。是的,荒寒之境是一種對人生的參悟,更是一種美學品格,這是一種悲壯美。悲壯美,與優美正相反對。優美的東西總是讓人覺得好看,讓人賞心悅目,但僅僅是好看,尚不足以令人動情。藝術最重要的是給人以靈魂的震顫,詩歌、書法、繪畫、音樂無不如此。鄒正的詩書,正如石濤的畫,給人一種荒寒之美,一種蒼涼之美,它像魏晉南北朝的碑刻一樣,斑駁蕭疏的線條中,透著一種歷史的蒼涼。