村鎮銀行財會類人才短缺問題研究及對策分析

——以山東省35家村鎮銀行為例

(山東經貿職業學院財政金融系山東濰坊261011)

一、引言

隨著國有商業銀行從農村金融市場的陸續退出,農村地區金融機構布點密度明顯降低,而農信社商業化改制進一步弱化了其為農服務的功能,進一步減少了農村金融市場的資金供給。為解決農村資金供給問題,銀監會自2006年12月以來,先后發布了《關于調整放寬農村地區銀行業金融機構準入政策,更好支持社會主義新農村建設的若干意見》《村鎮銀行管理暫行規定》等多項政策規定,隨后各地村鎮銀行如雨后春筍般快速發展起來。據統計,截至2016年年末,全國已組建村鎮銀行1 519家,資產規模超過1.2萬億元;而山東省已成立的村鎮銀行近130家,居全國首位,實現了縣域全覆蓋。村鎮銀行的迅猛發展,對人才需求尤其是財會類人才需求急劇加大;加上部分村鎮銀行存在人才流失現象,人才缺口進一步擴大。在此背景下,本文對山東省10個地市35家代表性村鎮銀行就財會類人才(泛指會計、財務管理、金融等專業人才)需求情況進行了摸底調研,分析了存在的問題,并給出了相應的解決對策。

二、村鎮銀行財會類人才調查情況分析

(一)調查對象及調查方法的選擇

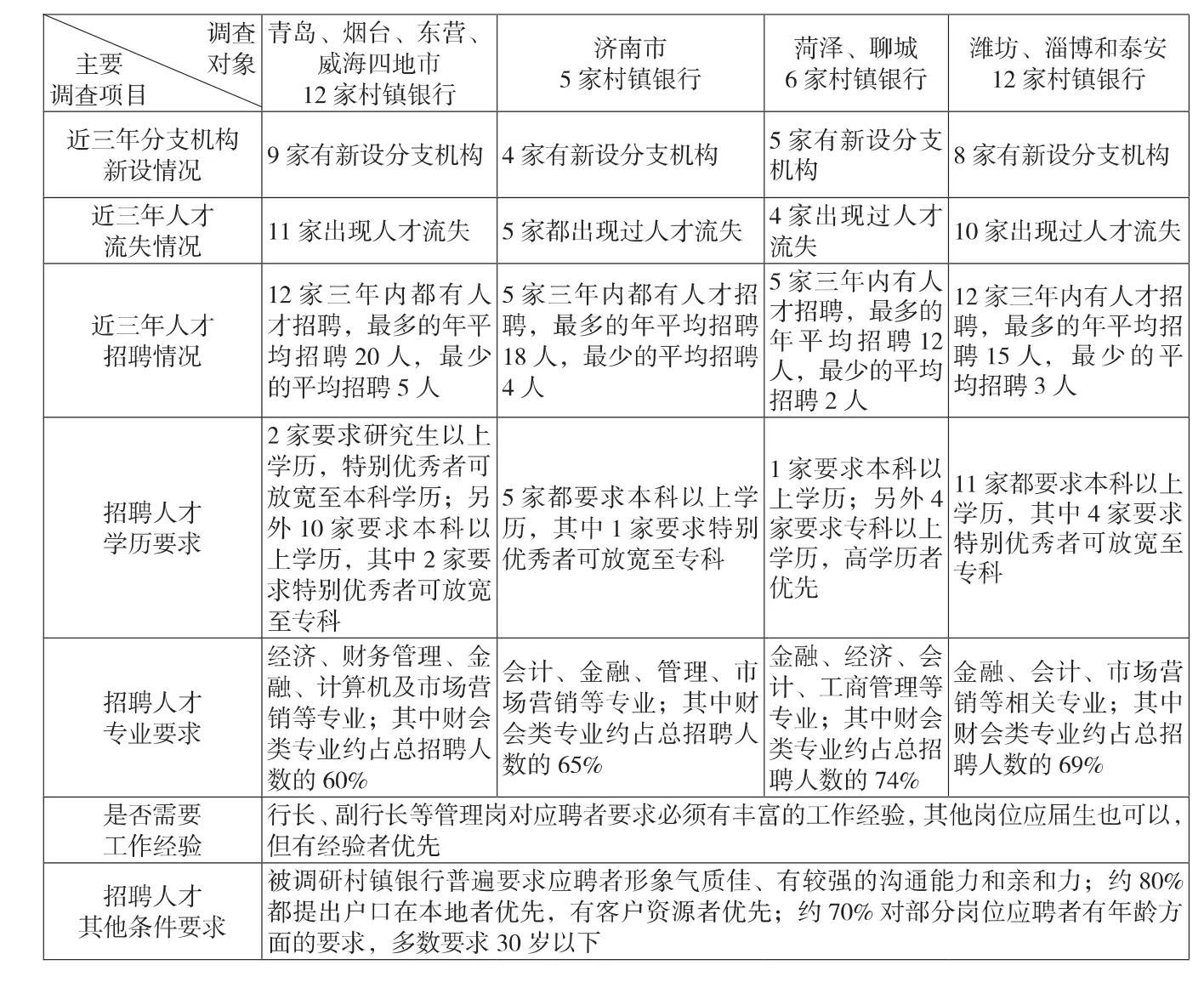

由于經濟發展水平的高低會對不同地域村鎮銀行的人才需求層次及數量等方面產生影響,因此為了更客觀全面地收集第一手真實資料,調研組在選擇調查對象時重點考慮了區域經濟特征這一重要因素。在被調研的35家村鎮銀行中,有12家選自經濟相對發達的沿海地市——青島、煙臺、東營和威海;5家選自具有獨特優勢的省會城市——濟南;6家選自經濟相對落后的地市——菏澤和聊城;還有12家選自經濟發展水平處于中等的地市——濰坊、淄博和泰安。

此外,在調查方法選擇上更注重實地調研,大部分調研是通過與調查對象面對面交流及現場填寫調查問卷方式開展的,少數是通過發放電子調查問卷方式開展調研,這樣保證了調查數據的真實性和客觀性。

(二)調查數據整理分析

通過下頁表1的調研統計分析,發現大部分村鎮銀行因業務拓展、人才流失等原因對財會類人才普通存在較大需求,總的來看,目前財會類人才處于短缺狀態。

三、村鎮銀行財會類人才短缺原因分析

筆者通過分析調查問卷及座談記錄,發現導致村鎮銀行財會類人才短缺的原因有多個,具體從以下四個主要方面進行分析:

(一)分支機構的設立、銀行業務的快速發展,致使人才需求快速上升

“十二五”期間,山東省先后出臺《山東省人民政府關于加快全省金融改革發展的若干意見》等多項促進金融行業企業發展的政策,各村鎮銀行搶乘政策東風,一方面在縣城、鄉鎮紛紛設立村鎮銀行分支機構或營業網點;另一方面業務范圍從傳統的“吸收存款、發放貸款、辦理結算、辦理票據承兌與貼現”等業務,拓展到“發行銀行卡業務,代理發行、兌付、承銷政府債券、保險業務”等新型金融業務,村鎮銀行資產規模得以大幅擴張,對人才需求數量驟然上升;而完全符合要求的人才又很難迅速招來,從而出現了人才短缺的現象。

表1

(二)人才流失導致出現暫時性人才缺口

從調研數據的分析中不難看出,被調研的35家村鎮銀行中約有85%近三年中出現過人才流失現象;經綜合分析,筆者認為主要原因有三個方面:一是地方工作、生活環境的相對“惡劣”,是村鎮銀行人才流失的主要原因。村鎮銀行及分支機構、營業網點大部分坐落在縣城、鄉鎮,有的營業網點還建在村里,基礎設施建設水平比城市要低的多,工作生活環境相對“惡劣”;而村鎮銀行當初招聘新員工時大都參照了正規銀行的招聘標準,學歷要求至少本科以上,甚至碩士研究生以上,而這部分群體大多習慣于城市生活,再加上基層收入水平不高、交際圈過小、精神娛樂生活過于單調等原因,導致部分在崗員工出現辭職到城市再就業的現象。二是隨著政府對金融市場管理的日趨規范化、金融業務開展的公開公平化,銀行間的競爭變得更加激烈,加上村鎮銀行的客戶群多數是中小制造型企業、涉農企業及農民,這部分客戶的風險比正規企業更大,因此村鎮銀行對員工的工作要求也非常高,從而導致小部分在崗員工因工作壓力過大被迫辭職。三是部分村鎮銀行管理體制機制缺乏科學性、靈活性,職務晉升渠道不通暢,嚴重打擊了年輕職工的工作積極性,從而出現“另謀高就”的現象。

(三)在人才培養方面,因校企缺乏溝通合作,一定程度上導致了人才缺口的出現

企業的逐利本性決定了其“無利不起早”,盡管國家一直在倡導 “校企合作”,但由于減稅、補貼等方面優惠政策力度太小,所以企業在校企合作過程中一直處于被動應付狀態,村鎮銀行也不例外。在企業“冷漠對待”的影響下,高校的合作熱情也慢慢消退。這樣一來,學校無法從相關企業獲得準確的人才培養規格信息,只能按照自己對市場的片面了解去培養人才,導致人才培養與人才需求的脫節,從而出現了“學校培養的畢業生找不到合適工作、用人單位招不到合適人才”的尷尬局面。

(四)財會類人才因其獨有的特性讓村鎮銀行對其“情有獨鐘”

前面三個方面重點分析了村鎮銀行人才缺口出現的原因,而從調研數據看,財會類人才在其中所占比重又是最大的,那其中緣由是什么呢?經與村鎮銀行人事部門負責人進一步了解,筆者找到了答案。一方面,報考財會類專業的學生性格總體溫順,在做事方面比較謹慎、認真,比較適合村鎮銀行的工作;另一方面,這類專業在學校開設的專業課程里面大都包含了經濟學、管理學、會計學及金融學等方面的基本專業理論知識,這為學生在金融行業企業后期發展奠定了堅實的專業理論基礎;一般這類人才到村鎮銀行實習一段時間后,基本都能勝任其基層崗位的工作。

四、對策分析

通過對各類調研材料的整理分析,筆者認為需要從四個方面采取措施解決村鎮銀行財會類人才短缺問題。

(一)村鎮銀行方面

1.在人才招聘時應堅持“重德能、不唯學歷”的原則。村鎮銀行應正視自身所處地理位置的“短板性”,改變“高學歷即高能力”的人才招聘觀念;在人才招聘或選拔時更應注重對應聘人員品德、能力和素質的考察。建議村鎮銀行將人才招聘的學歷條件設為大專以上,同時增加對“德能”方面的考核,這樣可以擴大應聘人員的范圍,讓學歷稍低但德能突出的人才脫穎而出。另外,建議村鎮銀行優先到財經類高職院校招聘相關專業人才,主要原因:一方面這類學校財會類專業一般都是老專業,無論在師資還是在財經類人才培養方面更有經驗和優勢;另一方面高職院校重視學生實操技能的培養,其專業動手能力強,更容易適應新的工作;而且學歷低的應聘者會更珍惜在銀行的工作,與高學歷者相比工作起來更踏實,只有這樣,才更有利于村鎮銀行招聘到合適的財會類人才。

2.建立科學合理的人才管理機制、激勵機制,設計暢通的職務晉升渠道,努力把人才留住。(1)建議村鎮銀行人事負責人通過到成熟的同行業單位調研、向有關人力資源管理專家咨詢等途徑,結合本單位實際制定科學合理的人事管理制度及工作獎懲激勵制度,同時強化監督,確保制度能夠“落地”,最終形成合理的人才管理機制和激勵機制;堅決避免通過非正常渠道或手段出現的非公平性人才競爭。(2)科學設計員工的職務晉升渠道,徹底清除職務競爭方面的制度 “死角”,樹立風清氣正的良好競爭氛圍,堅決杜絕通過“跑關系”“走后門”等不正當渠道實現職務晉升現象的出現;讓員工尤其是青年員工能清晰預見自己的未來發展空間、看到發展的希望,從而充分調動進取心強、德才兼備年輕人的工作積極性,讓他們心甘情愿地為單位發展做貢獻,最終減少員工辭職跳槽人數。

3.大力開展村鎮銀行文化建設,培養職工對單位的認同感和歸屬感。企業文化是單位員工間心與心交接的精神橋梁,好的企業文化能引起全體員工的精神共鳴,能強化員工對單位的認同感和歸屬感,甚至產生依賴感。村鎮銀行應建立自己的特色企業文化,具體可以從單位經營理念、企業價值觀等方面豐富自己的文化內涵,通過開展系列文化活動、制作文化墻等方式將企業文化精髓充分展示出來,營造出濃厚的企業文化氛圍,讓員工時刻受到企業文化的熏陶,從而實現以文化吸引人才、以文化留住人才的目的。

(二)高校方面

一方面,各高校必須重視學生“德能”的培養,本科院校在人才培養過程中應告誡學生不要“眼高手低”,在工作中要腳踏實地;高職院校應在抓好學生專業技能操作教育的同時,加強學生自信教育,讓他們認識到“高學歷未必就是高能力高素質”,強化其可持續發展能力的培養,提高學生的就業能力。另一方面,高等學校尤其是高職院校應認識到走“產教融合、校企合作”道路才是其發展的最好出路。建議財經類高校在與村鎮銀行充分溝通的基礎上尋找利益共同點,嚴格按照村鎮銀行人才招聘要求為其“量身定做”財會類專業人才,從而較好地解決村鎮銀行財會類人才短缺問題。

(三)政府方面

無論是落實校企合作培養人才,還是鼓勵優秀人才到村鎮銀行工作,都離不開政府的強力支持。因此,建議政府從兩個方面給予重點支持:

1.加大對參與校企合作企業及財經類高校的支持力度。對企業來說,建議政府通過立法或出臺法規、政策等方式給予更大幅度的稅收減免和財政補貼,充分調動企業與高校聯合培養人才的積極性;對高校來說,政府應加大對校企合作項目的政策支持力度和財政支持力度,徹底解決高校跟企業聯合培養人才的后顧之憂。總之,通過以上措施的實施,為校企雙方定向培養合適的財會類人才創造良好的外部合作環境。

2.為吸引優秀的財會類人才到村鎮銀行工作,筆者建議,政府一是加快對相關縣域及重點鄉鎮基礎設施的建設,優化工作生活環境;二是對村鎮銀行新進員工在入職后的一定時間內(比如2年內)給予適當的財政補貼,一方面可以加大對優秀人才的吸引力,另一方面減輕了村鎮銀行的經營負擔,也有利于新型農村金融機構的健康快速發展。

(四)求職者或在崗員工方面

1.對求職者及在崗員工來說,要有長遠眼光,看到村鎮銀行未來發展的潛力;不應因暫時不太理想的生活環境而喪失對村鎮銀行發展的信心,應堅信越艱苦的環境越鍛煉人,年輕人要有敢于挑戰自我的勇氣和魄力。

2.對在校大財會類大學生來說,一方面要積極參與學校與村鎮銀行合作開發的校企項目,抓住到銀行頂崗實習的大好機遇,為將來就業積累資本;另一方面要正確認識當前日趨激烈的就業形勢,樹立正確的擇業觀和就業觀。此外,高學歷者(本科以上)不要高估自己的學歷優勢,德才兼備才是硬道理,做事不要眼高手低,而應養成腳踏實地的好習慣;低學歷者(專科及以下)不要因為學歷偏低而妄自菲薄,要充分發揮自己擅長專業技能操作的優勢,在學好必要專業理論知識的同時注重能力的培養。