對環洞庭湖區域普惠金融發展的調查與分析

賈璐瑤

一、前言

隨著國家一系列支持“三農”的政策出臺,特別是國家主導的新一輪農村土地改革以及經濟“二次轉型”,引導沿海富于產業資本要素、技術要素、人力資源要素向內陸特別是“三農”層面回流。農村實體經濟呈現產業化、集群化、資本化等工業經濟發展特征,由此,催生了經濟實體新的金融需求,普惠金融需求與當前農村金融構架及產出之間的供求矛盾日益拉大。

湖南省益陽是典型的農業大市,全市耕地面積403萬畝,農業人口356.8萬,農村人口占比74.2%,農興則市旺。作為進駐益陽最早的國有商業銀行,農行嚴格遵循“面向城鄉,服務三農”企業使命,植根“三農”,發展縣域。益陽農行自上而下積極探索“支農惠農”舉措,主動對接中、小農業龍頭,精準扶植散、小個體,致力農村普惠金融,全面改善農村金融環境。今年來,益陽農行結合農總行最新惠農信貸政策,針對農村經濟新常態,選取大通湖為樣本,調研分析普惠金融發展過程中存在的具體問題和癥結,探索普惠金融新模式。

二、大通湖區基本情況介紹

(一)整體經濟情況

地域情況。大通湖區成立于2009年,由原大通湖、北洲子等四大農(漁)場改制而成,是一個工業基礎薄弱、農業資源豐富的農業區。全區現有5個鄉鎮,78個行政自然村,面積45萬畝(含大通湖大湖12.4萬畝),人口10.83萬人,其中農村人口7萬人。

經濟情況。2016年區域GDP為38.4億元,公共財政總收入2.3億元。地方財政收入占GDP比重達4.96%。全年實現農林牧漁業總產值15.32億元,其中,種植業產值104588萬元,占比68.28%;漁業產值27283萬元,占比17.82%;牧業產值18038萬元;林業產值2035萬元;農林牧漁服務業產值1258萬元。大通湖屬于典型的環湖經濟區,依托濱湖資源,形成種植業、漁業占主導的區域經濟形態。

(二)普惠金融情況

金融整體情況。區域內共有農行、工行、郵儲銀行、信用社四家金融機構,12個人工金融服務網點。2016年金融機構人民幣存、貸款余額分別為240399萬元和109403萬元,貸存比為45.52%。此外,3家保險機構已進駐大通湖。實現保費收入6023萬元,其中財產保險收入561萬元,人身保險收入5876萬元。

農行金融服務情況。農行現有物理網點2個,員工53人。截至2016年1月31日,農行各項存款107881萬元,各項貸款9885萬元,其中農戶貸款余額6357萬元(含1284戶農戶小額貸款5383萬元),存貸比為9.16%。該行布放ATM機具7臺,進村布放智付通金融機具79臺,實現金融全覆蓋。2014年,依托“村村通”工程成功實現2萬多名漁場退休職工工資在村代發。

三、普惠金融需求分析

(一)普惠金融需求的新趨勢

需求主體分層化。大通湖屬于典型的環湖農業生產區。農村人口6.35萬人,占比61.3%;第一產業占GDP總收入的28.2%,以農民、農村務工人員、家庭農場、農村小微型經濟體等涉農對象成為普惠金融服務的主體。隨著土地資源流轉加速、大湖水產的集群發展,區域內特種養殖業、水稻種植業發展迅速。但從事個體種植的較低收入農戶對金融需求較弱,需求量較低。掌握技能的特種養殖戶等中等收入農戶存在擴大再生產計劃,有大額貸款需求;家庭農場主等高收入農戶金融需求主要表現為資金融出、結算。

融資需求突出化。一是智力投入資金缺口。近年來,農村教育環境得到大幅改善,農村人口接受高等教育比例增加明顯。且隨著農村計劃生育政策放開,雙子女教育成新常態。“龍門面前比跳高”催生新的金融需求。二是住房投入資金缺口。歷來農村地區“視住房為臉面”經濟條件改善必定帶動住房支出增加。建房買房成為農戶最大的資金支出項。三是投資性資金缺口。農村土地流轉政策以及配套支持政策的出臺,直接催生了“農場熱”、“合作社熱”,個別種養能手存在增加流轉土地,擴大再生產需求。截至2016年3月,大通湖擁有家庭農場158家,專業合作社147個,規模以上種養殖大戶243戶。據預測,全年新型農業主體金融需求占到全區融資需求的60%以上。

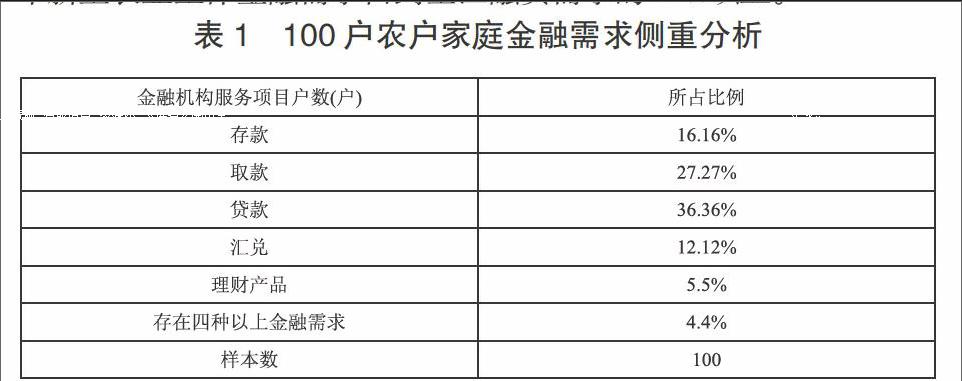

(二)普惠金融需求滿足情況

調查中發現,普惠金融供給與需求不對稱問題依然突出,金融供給難以滿足需求,主要表現在:

一是普惠金融覆蓋率不高。大通湖區銀行業機構在該區78個行政村僅有物理網點12個,物理網點覆蓋率僅為15.38%。通過近兩年的努力,農行依托“新農保”、“新農合”工程,“村村通”工程進村覆蓋率達到83.5%,機具有效率77.68%。目前,還有13個自然村處于金融服務“空白區”

二是信貸供求存在矛盾。一是大通湖區屬于國有農場改制集中地區,域內下崗農場工人占比達40%,個人原始積累和有效抵押不足。后續生產發展過程中,個人資金需求量大,但區域內金融機構主要信貸構成是面向個人的3~5萬元的農戶小額貸款,個人生產資金缺口較大。二是2014年受區域內信用風險大面積爆發,32家法人企業中維持正常經營的僅為7家,由于風險不可估,金融機構存在惜貸行為。此外,新型主體信貸支持力度較小。2015年,該區家庭農場、專業合作社、種養殖大戶548戶,現受信貸支持的為358家,支持率47.08%,未支持的新型主體中,個人存在不良信用記錄的超過30%。

四、普惠金融供給制約因素分析

(一)機構體系的制約

1.新型銀行業機構準入門檻標準高。2014年3月銀監會公布的《農村中小金融機構行政許可事項實施辦法》,降低了設立村鎮銀行的注冊資本額度[1],廢除了必須由銀行業金融機構作為主發起人和銀行業機構最低持股比例(15%)的限制目前,益陽地區僅由浦發銀行、建設銀行成立了2家村鎮銀行,大通湖區尚未進駐。

2.農信社改革不徹底。一是產權改革不合理。一方面從基層信用社到省聯社構成金字塔形的持股結構,另一方面從省聯社到縣聯社形成倒金字塔形的管控結構,產權關系與管理職能存在內在矛盾,嚴重限制了縣級法人的自主經營權。二是信貸內控機制得到加強。聯社加強到期貸款收回進行嚴格考核,明確規定貸款收回率低于95%以下,要對責任人員進行處分,政策出臺后,信貸審慎經營明顯。三是貸款定價過高。信用社貸款定價普遍高于1個點以上,借貸成本明顯高于其他金融機構。endprint

(二)配套措施的制約

貧困地區配套擔保體制不健全。一方面,商業性擔保機構進入欠發達地區的意愿不強。另一方面,目前,我國對政策性擔保機構的定位、經營模式認識不清晰,《融資性擔保公司暫行辦法》等監管政策法規未明確區分政策性和商業性擔保業務,導致由地方財政出資設立的擔保機構,都具有商業化運作的特點和管理體制,融資擔保費率偏高,從而使其難以起到補位擔保的作用。

(三)激勵機制的制約

1.普惠金融政策約束機制缺乏。目前的普惠金融政策以正向激勵為主,缺乏相應的硬約束機制,難以保證追求利潤最大化的金融機構自覺履行普惠金融責任。

2.財政金融政策支持力度不夠。一是金融定向政策支持力度不夠。缺乏有區別且具針對性的區域性貨幣政策。目前,在支農、支小再貸款、法定存款準備金比例等貨幣政策工具的運用上,未體現對貧困地區金融支持的傾斜。二是財政扶貧貸款貼息力度小。

五、關于發展普惠金融的對策及建議

(一)進一步完善貧困地區普惠金融配套措施

1.實行差異化的農業保險扶持政策。一是建立農業保險與申請金融機構信用貸款相結合的機制,給予融資支持。投保農業保險的農業生產者向金融機構申請貸款時,可優先獲得貸款并給予較優惠的貸款利率。二是區分普通農戶和新型農業經營主體,實行差異化的農業保險扶持政策,把規模化設施農業以及大型農機具等納入中央財政保險補貼覆蓋范圍,并加大補貼力度,提高中央財政對貧困地區的農業保險保費補貼比例。同時,鼓勵、引導保險公司積極開發拓展商業性農業保險市場,增強新型農業經營主體應對風險的能力。三是探索建立政府支持的農業巨災風險補償基金,健全完善相關權益機制,逐步建立農業巨災風險分散機制。四是建立農業保險巨災準備金。發生農業巨災損失時,將嚴重沖擊農業保險經營主體的財務穩定。建立由中央、地方政府提供財政支持的巨災準備金,可以對遭遇巨災損失的農業保險經營主體提供一定程度的補償,維系農業保險的可持續發展。

2.建立貧困地區政策性擔保機構為主導的擔保體系。目前,地方財政出資設立的融資性擔保公司應定位于政策性擔保機構。財政出資設立的政策性擔保機構,因有政府的信用作后盾,參照國際通行標準,可提高擔保放大倍數至30倍。二是貧困地區縣市所在的地級市應撥出專項資金幫助貧困地區縣市設立專門的政策性融資擔保公司,或在現有政策性融資擔保公司中拿出專項額度,為貧困地區縣市普惠金融提供貸款擔保服務。同時,建立農村產權交易市場,完善土地經營權流轉的制度,為金融支持提供有效的基礎設施。

(二)建立產權結構合理、競爭充分的普惠金融體系

取消發起人資格、放寬持股比例限制。一是放寬村鎮銀行跨縣域經營的限制,廢除其在鄉鎮設立分支機構的準入審批,授予其較充分的自主經營權,增強吸儲和放貸能力。二是廢除《農村中小金融機構行政許可事項實施辦法》有關設立村鎮銀行發起人中必須有一家銀行業金融機構的限制,將非銀行業機構單一股東和關聯方持股比例不超過10%的比例提高至30%,增強民間資本進入村鎮銀行的話語權和積極性;允許銀行業金融機構、非銀行業金融機構、非金融機構企業法人和自然人,在滿足銀監會規定的審慎性條件下,單獨或共同投資設立村鎮銀行,以最大限度的將各類資金引入縣域農村地區、特別是貧困地區,促進農村金融的市場化改革,形成相互制衡的股權結構,促進公司的有效治理。三是人民銀行應積極支持村鎮銀行的“行號”申請,支持村鎮銀行加入大小額支付系統、支票影像系統,并采取包括技術支持在內的各種措施幫助村鎮銀行接入上述系統。同時,指導銀聯對村鎮銀行實行差別性的收費政策,降低入會費等相關費用到一個合理的范圍內,支持村鎮銀行的銀行卡業務,全方位助力普惠金融發展。endprint