綠音

奧利弗·博薩爾

世界各地的足球圈子里,“音樂節”幾乎每天都在上演。我們看過雷鬼樂鼻祖鮑勃·馬利身穿南特球衣踢球,知道流行巨星埃爾頓·約翰投資英格蘭俱樂部,領略過德約卡夫拿著話筒錄制單曲,也曾為科斯謝爾尼出資拯救瀕臨倒閉的手風琴公司而感動……足球與音樂,一直有著雙向聯系,或近或遠。

英格蘭

貝斯特和披頭士

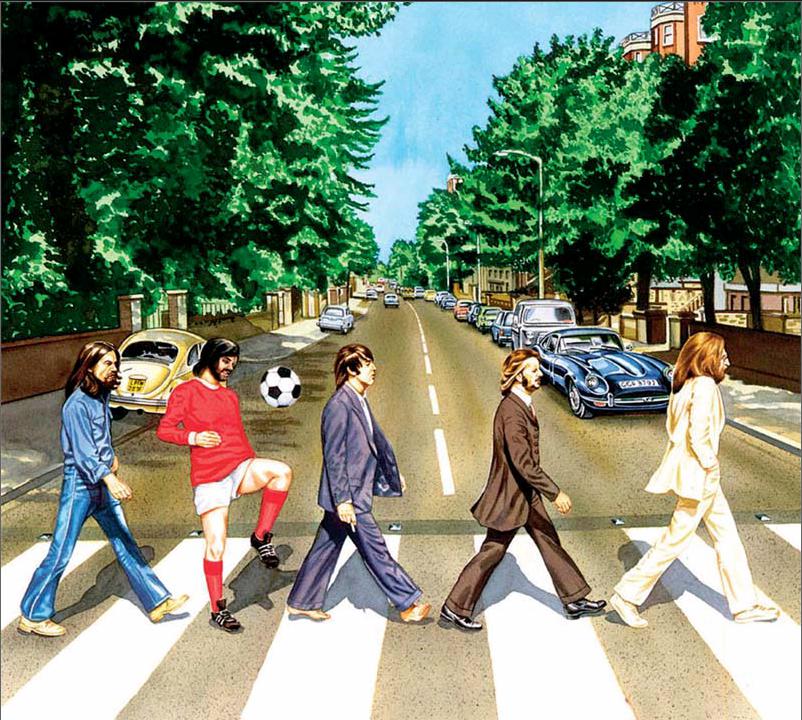

貝斯特當年被稱為“第五披頭士”,并非因為他和披頭士樂隊主音吉他手喬治·哈里森有著相似發型。生活在上世紀60年代的人都知道,生于貝爾法斯特的貝斯特和利物浦那幾個“音樂無產者”一樣,堪稱“足球無產者”。曼聯名宿也在進行著同樣的抗爭,給人帶來同樣的希望。

可以說,貝斯特和“披頭士”聯手讓英國走出了上世紀50年代的后殖民時代昏迷。安菲爾德KOP看臺的球迷高唱《She Loves You》時,總會把貝斯特的照片貼在“披頭士”照片旁邊。音樂和足球,二者相互滲透和影響,給了英國勞工階層在陽光下為自己贏得位置的唯一通道。

1961年,英格蘭足球經過抗爭廢除了最高工資規定,那一年“披頭士”恰好發行第一首單曲——同一年,曼聯球探鮑勃·比肖發現了喬治·貝斯特。如此巧合,讓人懷疑這是上帝偷偷做的手腳。英格蘭的無產階級覺醒了,一瞬之間,無產階級文化成為了整個社會的統治級文化。球場廣播和頂級聯賽的排名表,成為了英格蘭蘇醒的聲明。球員們青睞并模仿“小臉樂隊成員的發型,音樂人們則會在周六下午的比賽中吸取創作靈感。

1966,英格蘭的奇跡之年,博比·穆爾在溫布利大球場高舉雷米特金杯,“披頭士”的第6張專輯《橡膠靈魂》、奇想樂隊的《陽光午后》同步席卷世界。勞工階層將此視為無上光榮,好像當時統治英國的不是伊麗莎白二世,而是足球和音樂。

“日不落帝國”從未坍塌,只是已經遠去,因為人們無法放棄那種過往。如今,當球迷們在酋長球場用改編版名曲《Hey Jude》來歌頌外表迷人、時常挽救阿森納的吉魯時,大家仿佛又回到了昔日的時光。

南非團隊儀式

還記得2010世界杯上那些場景嗎?東道主南非隊每場比賽之前,球員們走出通道時,都會邊拍手邊唱歌。這不是為了震懾對手,而是為了聚集自己的力量,集中球隊的注意力和能量。南非人幾乎都耳熟能詳的“Shosholoza”是非常著名的礦工歌曲,在橄欖球項目中也很流行,全國各地的教堂里亦經常可以聽到類似旋律的宗教歌曲。考慮到南非著名樂隊——雷村黑牛斧頭合唱團(Ladysmith Black Mambazo)以禮拜儀式和民俗音樂享譽全球,這就順理成章了。

很多南非足球俱樂部都擁有自己的歌曲,且語言多種多樣,球迷們也會自發給俱樂部或心愛球員寫歌。布隆方丹凱爾特人就是榜樣,他們因一首球迷歌曲《Siwelele》而聞名。

自從種族隔離制度被廢除,南非國家隊開始接納各種音樂。歌唱,對于非洲足球、尤其是南非足球來說,首先是一種為了贏得團結的集體行為。當地人將與足球有關的歌曲稱為“Umoja”,意為團隊精神。

“足球+音樂”,那就是我!”Paul Cook

對于倫敦人來說,保羅-庫克不止是歷史上最偉大朋克搖滾樂隊“性手槍”(SeX Pistols]的傳奇鼓手,還是切爾西的超級球迷,“FC好萊塢”前球員——這支球隊當年由“流亡”加利福利亞的英國音樂人組建。“我從未有過將音樂和足球分離開的想法。對于我這樣的人來說,這是很難解釋的文化現象,但我的整個生命都沉浸其中,樂得其所。”

作為一個勞工階層的孩子,庫克說,自己從進入小學那一天起,就被足球和音樂同時定義了。“你有經常聽的音樂,有自己支持的俱樂部。二者結合,就是你!這是你的文化,也是你所從屬的工人階層。況且在我那個時代,如果想出人頭地、贏得自己的位置,除了音樂和足球,你還能靠什么7除此之外,我一無所有,但這已經足夠了。在我還是孩子時,二者就已經不可分離。”

庫克開始追隨切爾西俱樂部,大概是在他8、9歲時,那段時間世界流行音樂大爆發。Skinheadsf光頭青年)帶來了Ska、雷鬼等音樂形式,球迷們會在看臺上唱SKa,名曲《The Liquidator》則成為了俱樂部官方歌曲。“這是存在于血液中的東西,作為勞工階層,這是很自然的事情……我們談的是英格蘭特有的文化現象,因為這也是一種階級現象,我們在這方面都是專家!”

庫克說,他的樂隊成員幾乎都是狂熱球迷:約翰(約翰尼·羅滕)是阿森納死忠,因為他就來自那個街區;格倫(馬特洛克)支持的是女王公園巡游者,史蒂夫(瓊斯)也喜歡切爾西。“這很正常,因為我們幾個都來自西倫敦。那時我所認得的朋克音樂人,都是瘋狂的球迷。現在已經完全不是這樣了,音樂人都資產階級化了,職業球員也一樣。”

德國重金屬

德國足球與重金屬的緣分由來已久,而且是水乳交融。于爾根·克洛普擔任多特蒙德主帥時,歐冠率隊做客倫敦挑戰阿森納,賽前德國人說過這樣一番話:“阿森納這樣的球隊,就像一支演奏輕音樂的樂隊,而我個人更喜歡重金屬。”的確,克洛普經常用“重金屬”來形容自己在多特蒙德打造的足球風格,那種風格建立在非常緊湊而激烈的比賽節奏基礎上,以高位逼搶和快速沖擊對方禁區為特征,充滿激情力量。

2015年接過利物浦帥印后,德國教頭非常渴望賦予“紅軍”同樣的風格,這也與安菲爾德主人的歷史和傳統非常契合。當然,在德國談到重金屬,人們首先想到的肯定不是多特蒙德,而是圣保利。這家2012年至今一直在德乙打拼的俱樂部,坐落于漢堡一個街區,深受重金屬音樂文化的影響。每場比賽前,米勒門球場都會播放AC/DC樂隊或蘭姆施泰因(德國著名重金屬樂隊之一)的歌曲。

曾經3次奪得前東德聯賽冠軍的耶拿卡爾一蔡司俱樂部,剛剛升級到丙級聯賽,2016- 17賽季,這家俱樂部的球衣胸前廣告贊助商就是—支名為“焚燒天堂”(Heaven Shall Bum)的重金屬樂隊(下圖),雙方不久前還完成了續約。endprint

還有一點可以證明音樂在德國足球領域的重要地位:德甲、德乙36支球隊都有自己的歌曲(不是隊歌),在雙方球員入場時奏響,比如法蘭克福那首《雪一樣的黑白》,就是由重金屬樂隊Tankard譜寫。而著名的蝎子樂隊主唱克勞斯·邁納,是多年的漢諾威季票持有者。

阿根廷探戈

很少有哪種音樂形式,像探戈一樣與足球密不可分。

阿根廷的專家們先后收集了200多段探戈樂來展現足球的魅力,作家愛德華多·加萊亞諾則在其足球書籍《光與影》中解釋說,由于“Conventillos”(19世紀初去到阿根廷的移民所聚集的公共住所)空間狹小,探戈舞者們只能在有限空間內展現自己的才華,就跟球員在球場上做的那樣。

阿根廷詩人埃克托·內格羅認為,足球與探戈有非常多的相同點。“我們的舞者緊緊摟抱在一起,這形成了非常有特點的編舞形式。同樣的動作也展現在阿根廷足球風格中,急停急轉,贏得那必要的幾十厘米,目的是擺脫對手。”

足球與探戈有個最好的結合體,他叫何塞·曼努埃爾·莫雷諾(Jose Manuel Moreno),1978年去世的阿根廷著名球星,兩屆美洲杯冠軍得主,偉大的探戈舞者。這位傳奇有一次跳了一整夜的探戈后,馬不停蹄趕往河床的主場參加比賽,結果進了老虎隊3個球。

1978年世界杯冠軍教頭梅諾蒂表示,上世紀60年代,很多阿根廷球員會在更衣室里跳探戈。讓一盧克·托馬斯還寫過一本書,書名是足球與探戈的結合——《Footango》。“球員們喜歡探戈,多數都是業余愛好。探戈和足球一樣,是歸屬和身份的象征。英國人將足球帶到這里,并留下了標志性的開大腳,而我確信,阿根廷人創造了屬于自己的東西,一種符合潘帕斯風格和性格、與探戈節奏相似的運動。”

唱片上的球星

上世紀60年代初,一張名為《45 tours》的唱片風靡英國,隨后迅速傳播到了歐洲其他國家。那時最受歡迎的唱片并非都是原創的,很多對經典歌曲的改編更為流行。英國造星運動轟轟烈烈進行的同時,職業球員們也插了一腳進來……足球圈率先向音樂界邁出了歷史性的一步?或許方向是相反的。

我們無法評價這種跨界取得了怎樣的成功,但可以從中體會到20世紀球員們毫無畏懼、冒險挑戰的精神。而“玩票”失敗的例子,也很少見。盡管有些球星的歌聲或舞姿實在不能令人滿意,但那確實是一個值得紀念的時代。

巴西桑巴足球

足球和桑巴,二者關系緊密,甚至形影不離,幾乎不可分割。“桑巴足球”這個詞,就是用來描述巴西人跳著舞踢球的瀟灑。

曾為皇馬、曼城和AC米蘭效力的羅比尼奧說過:“所有巴西球員都渴望成為桑巴音樂家,反之亦然。這是我們生活的一部分。當我踢球時,總感覺自己在跳舞,球場就像舞池,我希望用這樣或那樣的‘舞蹈動作戰勝對手。我喜歡這樣!”

反過來呢?作為巴西最偉大的歌手之一,基科·布瓦爾克不僅從小夢想著成為職業球員,甚至擁有屬于自己的足球場。“很遺憾,家人和朋友無法理解我的足球風格,我只能轉向音樂。”

遍布于世界各地的“桑巴足球學校”,將這兩種運動混合在了一起,倫敦、都柏林、貝爾法斯特、開普敦、里約熱內盧……到處都是踢著球跳舞的人。長時間以來,巴西國家隊總有桑巴歌手陪同,他們甚至會進入大賽更衣室,給球員們加油鼓勁——巴西知名歌手威爾松·西蒙納爾當年甚至是1970世界杯巴西代表團的正式成員。

近百年來,巴西藝術家們為足球創作了不計其數的歌曲,其中最著名的一首完成于1958年“桑巴軍團”在瑞典首次贏得世界杯之后。“世界杯屬于我們,遇到巴西,誰都無能為力。巴西人在歐洲展示出了真正的足球,皮球在腳下,我們跳著舞贏得了世界杯!”

“舞臺上的我,是10號!”

塞烏·若熱先生,作為巴西音樂明星,您是那種類型的球迷?

A我太喜歡足球了!我很早就成為了弗拉門戈隊的球迷,有幸看過濟科、阿迪利奧、儒尼奧爾他們華麗起舞……可惜我成長于貧苦家庭,小時候沒法去馬拉卡納看球(太貴了),那不是給我們準備的。我早年都是看電視轉播,20歲時第一次現場看了場巴西對阿根廷的國家隊比賽,太爽了!

如果成為球員,您會是誰?

A(思考許久)我希望成為濟科。他是上世紀80年代的弗拉門戈大腦,就像搖滾明星;我也喜歡普拉蒂尼,如果能為法國隊踢球,我很愿意和蒂加納搭檔,他是最早取得卓越成就的黑人球員之一,我很快就對他有了身份認同感,“看,法國隊有個黑人,太酷了!”現在,我喜歡波巴,還有格列茲曼。

舞臺上的您,更多是獨唱家還是團隊領袖?

A我就像個10號球員,在音樂領域,我們其實可以做這樣的類比:我會將長號手視為邊鋒,小號手就像9號,因為他能終結一段樂曲。吉他手是中場,貝斯手是后衛……我喜歡處在這些音樂家中間,控制比賽。我可以指揮他們即興發揮,也能從他們那里收獲驚喜。是的,我就是中場組織者,是齊達內(大笑)!

您的嗓音就是擊中靶心的射門?

A是的,舞蹈是我的盤帶,歡唱是我的射門。

當年您的母親真帶您去看了1970世界杯奪冠大游行?(編者注:若熱1970年6月8日出生于里約熱內聲。)

A是的,那天下著雨,她抱著我穿過整座城市,希望貝利能看見我并給我祝福。看到貝利向人群打招呼,母親把我高高舉過頭頂,就當我快要被他觸碰到時,貝利卻轉過身去看別處了(大笑)……直到今天,我母親都認為,我沒能成為球員就是因為這件事!

比利時戰歌

2003年10月的一個下午,布魯日俱樂部的球迷團體“藍軍”守候在米蘭市中心,等待當晚的歐洲冠軍聯賽。大屏幕上,意大利電視臺開始播放“白色條紋”樂隊的曲子,一名“藍軍”成員按捺不住,跟著唱出了聲,然后是兩個人、三個人……最終演變成所有人一起高聲歌唱。就這樣,一首充滿感染力的球迷歌曲誕生了。后來意大利人將它發揚光大(2006世界杯奪冠后國家隊前場核心托蒂也曾唱過),慢慢地,這首歌走進了全世界各大球場。

那首曲子的作者杰克·懷特后來開玩笑說:“我很喜歡那些唱這首歌的人的想法,他們甚至不知道這首歌來自哪里……這就是流行音樂。”

比利時人從不拿足球和音樂開玩笑,這兩樣東西對他們來說是非常嚴肅的事情。上世紀80年代以來,“歐洲紅魔”每次出征世界杯或歐洲杯這樣的大賽都會有自己的歌曲,有時甚至有好幾首。2014年,威爾莫茨率隊前往巴西前幾周,比利時國家隊獲得了30多酋歌曲“加持”,以慶祝時隔12年重返世界杯賽場。從搖滾、說唱到經典曲風,各種風格不一而足,其中還包括比利時著名音樂人“棒喬喬”和廣播明星克里斯多夫創造的歌曲。

那么,總得選一首官方的吧?有著盧旺達血統的比利時歌手斯特隆梅的作品最終成為了NO.1。

法國街區“黑炮”

在法國,足球與音樂聯姻的故事并沒有那么久遠,但也很不容易。

1997年,歌手米奧塞承認自己在15歲時組建了一個樂隊,那也意味著他的足球之路徹底畫上了句號。揚尼克·諾阿(網球明星兼音樂家)也曾在自傳中寫道:“那幾十年,孩子們都傾向于上藝術課,運動員被視作愚蠢行當。”1998年法國隊贏得大力神杯,后衛坎德拉帶頭哼起上世紀80年代紐約夜總會里的流行曲目《我會堅強》——世界杯期間,這首歌直接被轉化成了“法國國歌”,每座球場都接受了它。從那以后,球員成為了國人真正欣賞的“搖滾明星”。

慢慢地,越來越多音樂人出現在巴黎、馬賽、波爾多的球場看臺上。而真正的“一見鐘情”,發生于球員和說唱歌手熟識之后。這兩類人通常在同樣的街區長大,他們生活放蕩不羈,穿著旁人眼中不可理喻的服裝。黑人球員們經常會在球場上以各沖方式向說唱歌手致敬,反之亦然。

由于自己的名字被歌手尼斯卡寫進一首歌曲,巴黎中場馬圖伊迪每次進球后都會來一段舞蹈作為回饋。說唱歌手“MHD”曾讓里貝里登上他的表演舞臺,美國嘻哈樂手“50 cents”也受邀參加了今夏摩納哥的奪冠慶典。說唱歌手Kool Shen曾對媒體表示:“18歲到25歲的職業球員最有活力,玩Rap的也差不多。他們留著同樣的發型,有著相似的性情,總聚在一起也正常。如今的音樂就是街區音樂,而足球如此流行,也因為它來源于街區。”endprint