小人物的大歷史:清初四川天主教徒徐若翰個案研究的啟示

□

引言:一封不具名的長信

眾所周知,明清之際的耶穌會士堪稱天主教在華傳教的中堅力量。從明末的利瑪竇(Matteo Ricci, 1552─1610)、艾儒略(Giulio Aleni,1582─1649)到清初的湯若望(Johann Adam Schall von Bell, 1592─1666)、南懷仁(Ferdinand Verbiest, 1623─1688)等人,都提倡自上而下的文化調適策略。他們或進獻西洋方物,或結交高官名儒,或出版西學著作,一時聲名遠播,成就斐然。然而隨著教務的開展,潛在問題日益增多。尤其是耶穌會與其他入華修會在中國禮儀方面的歧見和爭執,對分屬各會的信徒產生了重大的影響。除了眾多支持者的聲音之外,也有少數信徒發表了不同看法,質疑甚至批評耶穌會士的傳教路線及作為。由于種種原因,這類為數寥寥的文獻長期塵封在檔案館中,鮮有教會史家和學者給予足夠的重視。

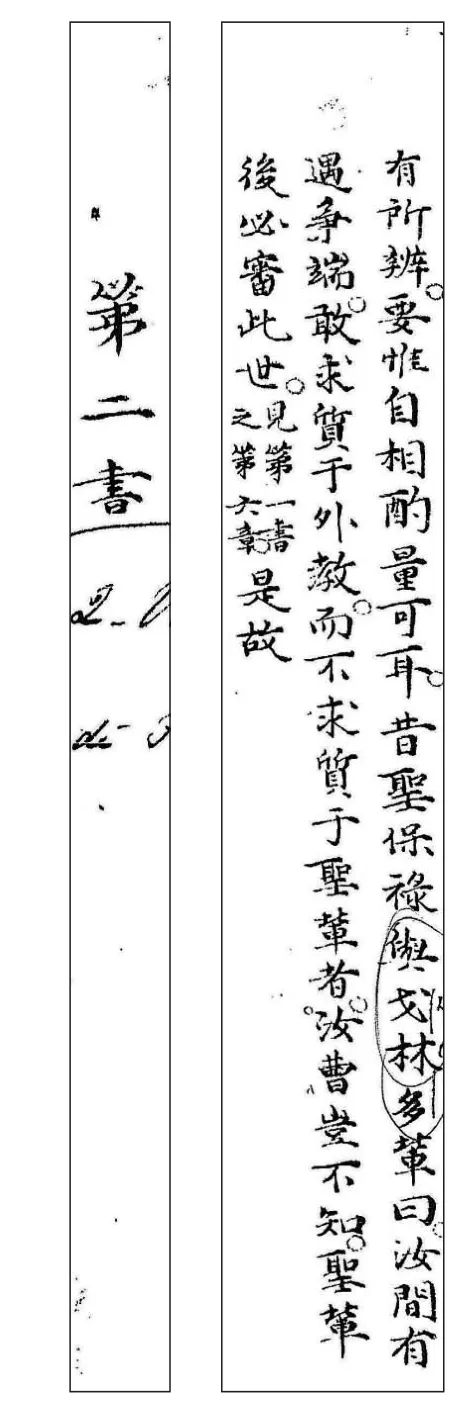

在羅馬梵蒂岡圖書館所收藏的明清天主教漢文文獻中,有一封未具名的手書長信,篇幅近3 300字,字體圓潤工整,言辭表達典雅莊重,從內容上看可能出自一位中國文人的手筆。封面有“第二書”的字樣,字體與信中文字一致,是寫信者本人所書,由此可推知作者給同一對象至少寫了兩封信。封面另有“語云”二字,旁邊配有對應的字母拼讀“íù”和“iu”,但這兩個字的寫法與信中開頭的“語云”二字明顯不同,可能是后來收藏者為方便編目,摘取信的開頭兩個字作為題目。“第二書”下面有兩行意大利文。第一行是簡拼詞語,可能讀為“Se.j.Fila 2.Vol V.Fav J.”。第二行是一句完整的短語,讀為“Raccolta di Proverbj”,就是名言匯編的意思,應該是對“語云”一詞做出的字面翻譯。①該信稿原件在羅馬梵蒂岡圖書館(Biblioteca Apostolica Vaticana, Rome),編號為Borgia Cinese, 316.7。此處及下文所用圖片均取自圖書館提供的復制件。筆者感謝巴黎外方傳教會的包智光神父(Fran?ois Barriquand)幫助認讀封面上的手寫意大利文編目。(圖1)

信中作者以“小子忝居教末”自稱,故而應該是一位天主教信徒。然而此前極少有人關注這封無名信,即便讀過信件的內容,也未能指明作者究竟是誰。筆者從信的字體和內容入手,與最近搜集的另外幾份稀見中文天主教文獻進行詳細的文字比照和背景研究,最終得以確認寫信者為17世紀初一位四川籍天主教徒徐若翰。在傳教士記錄的文獻中,他被稱為Johan Su,是巴黎外方傳教會士白日昇(Jean Basset, 1662—1707)的助手。雖然他是一個小人物,既不如晚明徐光啟、楊廷筠等精英信徒那樣聲名遠播,也不像清初的羅文藻、吳歷、李安德等人那樣供奉圣職,但他本人的經歷和成就卻是可圈可點。一旦將這些看似零散無關的文獻貫穿聯結,就能勾勒出這個平凡人物一段鮮為人知的不平凡歷史。

圖1 “語云”無名信的“第二書”封面

更重要的是,這一基于微觀史視角的研究不但呈現了徐若翰這位特殊小人物的生平經歷,而且借著徐若翰的線索,揭示出以往宏大歷史敘事中被忽略或遺忘的人物、事件和現象,進而使我們對明清天主教的主流歷史書寫有重新的認識和評價。本文第一部分結合文本比照和史料考證的方法,探求“語云”等四份散藏于歐美各地圖書館的稀見天主教文獻背后的秘密,詳細闡明徐若翰從無名到有名的被發現過程。第二部分運用其他相關史料追溯徐若翰的生平大略,包括白日昇進川傳教、徐若翰入教、與白日昇合作譯經、在廣州及澳門的活動等。第三部分重點考察筆者主張重新命名為“白、徐譯本”的譯經方式和語言特色,以及通過比較兩種抄本中特殊詞語的差異,凸顯徐若翰的個人傾向和對譯本進行再加工的痕跡。最后部分以“語云”信稿內容為中心,分析徐若翰如何斥責耶穌會士在教宗特使多羅(Carlo T.Maillardde Tournon, 1668—1710)使華期間暗中作梗,致使他受辱被逐澳門,還在中國教務方面恃寵弄權、排斥異己、制造分裂。其筆端所繪種種不端作為,明顯有別于耶穌會士以往頻繁見于中國天主教史主流敘述中的正面形象。

一、從無名到有名:四份手書教會文獻的秘密

為揭示徐若翰個案研究的重要性,首先要確證四份手書教會文獻之間的隱在關聯。這四份文獻包括藏于羅馬梵蒂岡圖書館一封未具名的信稿、藏于羅馬卡薩納特圖書館以拉丁文標注譯者為白日昇的《新約圣經》抄本、藏于劍橋大學圖書館以英文標注譯者為白日昇的《新約圣經》抄本,以及藏于舊金山大學利瑪竇中西文化歷史研究所關于教宗特使多羅的一份談話記錄。通過文字和內容上的詳細比較,筆者確認這四份文獻都是由白日昇的中國助手徐若翰本人親筆所書。下面逐一介紹四份文獻的收藏情況和相關背景,同時進行層進式的文本比較,以揭開封存在圖書館中長達兩個世紀的秘密。

1.文獻一:羅馬梵蒂岡圖書館的無名信稿“語云”

羅馬梵蒂岡圖書館藏標題為“第二書”而編目寫作“語云”的無名信稿,其書目編號為Borg.Cin.316.7。如圖2所示,信的開頭為“語云”二字,沒有給出致信對象的名字,而結尾也沒有作者本人的署名。前已提及,此信從字體和文辭上看似乎是由一位中國文人手書的至少兩封信中的第二封信。作者自稱為“忝居教末”的“小子”,因而應該是一位天主教信徒。之外,信中重復出現了“諸公”一詞,可推知是作者的致信對象,但卻未明示其身份。學者們既不知信的作者是誰,對其致信對象的看法也莫衷一是。伯希和(Paul Pelliot, 1878─1945)在編目附注中,認為這是中國信徒寫給教宗特使多羅的信,請求他改變對有爭議性禮儀的態度。①Paul Pelliot and Takata Tokio, Inventaire sommaire des manuscrits et imprimées chinois de la BibliothèqueVaticane.Kyoto:Italian School of East AsianStudies, 1995, p.19, note 2.伯希和的附注后來被不知名者修改為“中國信徒給(北京的傳教士?)的信,勸他們改變在處理多羅一事上的態度。”達仁理(Fracesco D’Arelli)認為這封無名信是反對多羅的,因為他1707年在南京就中國禮儀問題公開發表了與中國人持相反意見的決定。②Fracesco D’Arelli, “I libri cinesi di G.F.Nicolai O.F.M.nel fondo Borgia cinese della Biblioteca Apostolica Vaticana,”Archivum Franciscanum Historicum, 90(1997): 520.上述看法將信稿與多羅和中國禮儀之爭關聯起來,主要是因為信中反映的內容與多羅作為教宗特使到北京面見康熙皇帝的歷史事件基本相合。

圖2 “語云”無名信內文第一頁

細讀信中文字,就會發現作者其實留下了若干關鍵的線索。他提及“大主教多大老爺”這一特殊稱謂,是指在1701年被教宗克萊蒙特十一世(Clement XI,1649—1721)加封宗主教銜并任命為中國特使的多羅。③Antonio Sisto Rosso, Apostolic Legations to China in the Eighteenth Century.South Pasadena.CA: Perkins, 1948, p.149.其后又提到多羅曾向皇帝舉薦來自“閩省”的“顏主教”。這位“顏主教”雖是“秉道不回者”,但卻“不能承旨”、“不可見愛于我皇上”,因其“扁(匾)題未諳而見棄”,結果“褫鐸德,幾斃于同教異端者之手”。我們只需對照1706年七八月間多羅與康熙皇帝交涉的史實,就知道作者指的是時任福建宗座代牧的顏珰(Charles Maigrot, 1652—1730)。他在1693年發布命令,嚴厲禁止轄區內中國信徒進行祭祖、祭孔的禮儀,已經引起了康熙的注意。此時經多羅推薦,顏珰被康熙傳召到熱河行宮覲見,但他只會講福建方言,而且認不出御座上方匾額中的漢字,令康熙大為惱怒,斥責他不識字卻膽敢妄議中國之道。④方豪:《中國天主教史人物傳》,北京:中華書局,1988年,中冊,第313─325頁;下冊,第21—26頁。Nicolas Standaert, ed., Handbook of Christianity in China, Vol.1: 635—1800.Leiden: Brill, 2001, pp.680—685.這件事是多羅中國之行的轉折點,也成了耶穌會與顏珰所屬的巴黎外方傳教會爭拗的焦點。其后顏珰被驅逐出境,而在南京宣布教廷禁止信徒祭孔、祭祖的多羅則被押解至澳門軟禁,中國禮儀之爭發展到難以挽回的地步。

雖然作者在信中沒有表達對中國禮儀的立場,但言語間可見他對多羅和顏珰一方的支持。尤其是他直接提到了耶穌會的名字,也是整封信中唯一的一次:“教以利、顏二姓而分,是將連天主教、耶穌會之名俱滅矣。是皆彰彰于人耳目者。諸公處此,或自以為得計,今而后可無人復入我園林而食果矣。”結合上下文及當時的教務紛爭,可知此處的“利、顏二姓”應指利瑪竇、顏珰二人,進而擴及至遵循不同傳教路線、在中國禮儀問題上對峙的耶穌會與巴黎外方傳教會。由此可見,作者在信中頻頻提及的“諸公”,就是指站在多羅和顏珰對立一方的耶穌會士。伯希和、達仁理認為致信對象為多羅,或推斷作者持反對多羅的立場,當屬明顯的誤判。然而,這種更正并未真正解決問題,信中僅表明作者的信徒身份和反耶穌會立場,單從這份文獻入手,我們仍無法得知他究竟是何許人也。

2.文獻二:羅馬卡薩納特圖書館的《新約圣經》抄本

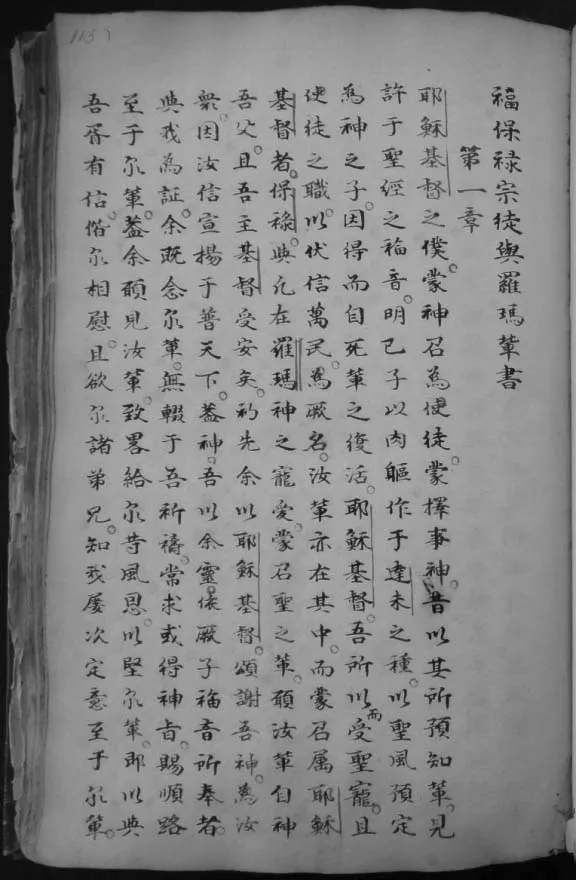

第二份文獻在近年被發現,并被認為是白日昇所譯《新約圣經》的兩個早期抄本之一(圖3)。①此抄本為Jean-Baptiste It?a?na神父于2006年發現。見周永:《從“白、徐譯本”到“二馬譯本”—簡論白、徐〈新約〉譯本的緣起、流傳及影響》,《天主教研究學報》(香港中文大學天主教研究中心)2011年第2期,第268頁。(該抄本現藏于羅馬卡薩納特圖書館(Biblioteca Casanatense di Roma),編號 Mss.2024。歐式皮制封面,書脊處標有“TESTAMENT NOUVM SINICE”字樣,首頁拉丁文編目說明中提到譯者為白日昇,其下標明那些尚未譯出的書卷,包括《希伯來書》《雅各伯書》《伯多祿書》《若望書》和《若望默示錄》。②原文所列書卷未包括《猶達書》。最后提到捐獻者法蒂奈利(Giovanni Giacomo Fattinelli, 1652—1736),他曾任羅馬圣母大教堂(Basilica di S.Maria Maggiore)的詠禮司鐸(Canonico),也是多羅在羅馬的賬房及代理人。在多羅出使中國期間,法蒂奈利曾撰寫文章,為禁止中國信徒祭孔、祭祖的立場辯護。法蒂奈利及其家族分別于1733年和1741年向卡薩納特圖書館捐贈有關中國禮儀之爭的書籍,其中就包括這部注明白日昇所譯的《新約圣經》抄本。③扉頁最后三行的文字是“Dra in sette libretti staccato l’unodall / altro, trahescritture etc.donate gia dal / fu Sig Canonico Fattinelli”(筆者感謝杜鼎克和高華士兩位學者幫助認讀封面上的手寫拉丁文字)。有關法蒂奈利的藏書捐贈,見Eugenio Menegon, “The Bibliotheca Casanatense (Rome) and its China materials: A finding list,” Sino-Western Cultural Relations Journal 22 (2000): 35, 43.關于此抄本與馬禮遜所據之大英博物館藏抄本《四史攸編耶穌基利斯督福音之會編》的比較,見內田慶市,〈モリソンが元にした漢訳聖書—新しく發見されたジヤン·バセ訳新約聖書稿本〉,《アジア文化交流研究》2010年2月,第5號,第224—230頁;《從“白、徐譯本”到“二馬譯本”—簡論白、徐〈新約〉譯本的緣起、流傳及影響》,第264—270頁。

圖3 卡薩納特抄本書脊及扉頁

卡薩納特抄本將四福音書依原序分卷譯出,其后有《使徒行》和使徒保祿的書信,直到《福保祿使徒與赫伯輩書》(即《希伯來書》)第一章為止。雖然各卷書有各自的中文標題,但整個抄本原件未用中文標識《新約圣經》書名和譯者的名字。近期學者經多方考證,已確證這部未能完成的譯本是白日昇與其助手徐若翰合力翻譯的成果。④Fran?ois Barriquand, “First Comprehensive Translation of the New Testament in Chinese: Fr Jean Basset (1662—1707) and the Scholar John Xu,” Societas Verbi Divini: Verbum SVD 49 (2008): 91—119.

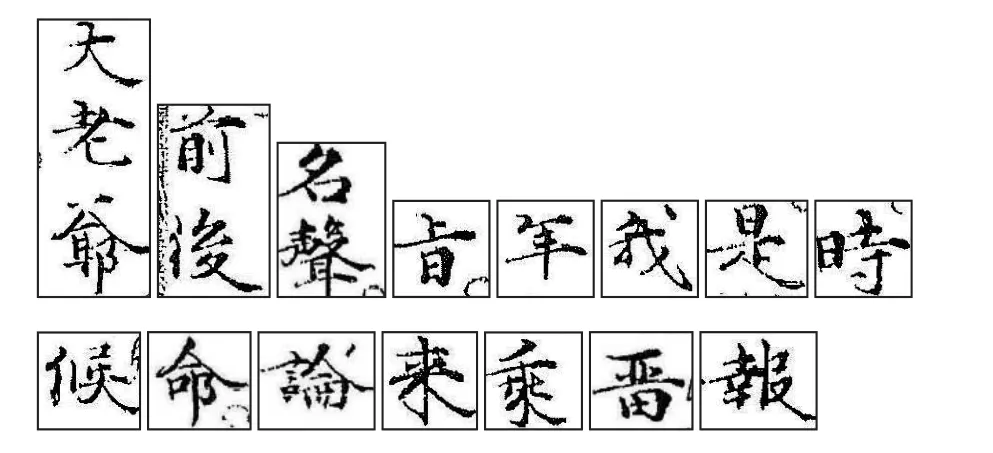

此抄本的經文以風格一貫的正楷字體抄寫在歐制的紙張上面,書寫格式相當工整,每頁9行,每行24字。從文字的筆法乃至熟練程度上看,應是出自一位精通書藝的文人之手。雖然白日昇在中國傳教長達十八年,但他的書法不見得能達到如此純熟老練的程度。在其所留下的法文日記、信件中,時而出現很可能是他本人所寫的中文字詞,在字體寫法和風格上與此抄本的相同字詞相差甚遠。但如果將上述無名信稿(圖4A)與卡薩納特抄本(圖4B)的字詞比較,如“保祿”“與戈林多輩”“第二書”“爭端”“不求”“汝曹”“后”“此世”等,可見二者的筆跡十分接近甚至完全吻合,尤其是“第”“書”“輩”等字的特殊運筆方式,明顯帶有相同的習慣性書寫風格。因此可以推斷,卡薩納特抄本與無名信稿“語云”很可能是同一人手書,然而此人并非白日昇自己。

圖4A “語云”信內文

圖4B 卡薩納特抄本內文

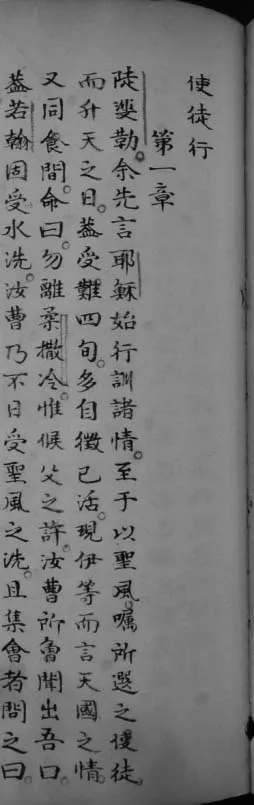

3.文獻三:劍橋大學的《新約圣經》抄本

第三份文獻一般被認為是白日昇所譯《新約圣經》的另一個抄本。①關于此抄本的發現及初步介紹,見蔡錦圖:《白日昇的中文圣經抄本及其對早期新教中文譯經的影響》,《華神期刊》2008年第1期(創刊號),第6—11頁;《モリソンが元にした漢訳聖書—新しく發見されたジヤン·バセ訳新約聖書稿本》,第222—224頁。原屬大英及外國圣經公會圖書館(British and Foreign Bible Society Library),現藏于劍橋大學圖書館,編號為BFBS Mss.127,英文標題為“Gospel Harmony, Acts, St.Paul’s Epistles,Hebrews, Chapter 1”,時間注明在1700年左右。如英文標題所言,此抄本的一大特色是將四福音書以合參的方式編排,題名為《四史攸編耶穌基利斯督福音之會編》(以下稱《會編》),共28章,無標題,而正文中以小字標注某段出自某福音書之某章。②據筆者查證,劍橋大學抄本原件的前幾頁已脫落不存,難以判斷篇首是否有標題。不過下文提及大英博物館藏何治遜的譽抄本,前面標有“四史攸編耶穌基利斯督福音之會編”的題名,故筆者傾向認為劍橋大學抄本原件應該也有相同的題名。至于四福音書后各部分的書卷,除了少量字詞譯法時有出入之外,這兩個抄本內容基本相同,而且都止于《希伯來書》第一章。

卡薩納特抄本與劍橋大學抄本存在十分密切的關系。就福音書而言,卡薩納特抄本的全譯四福音書共約362張,每張9行,每行22字;劍橋大學抄本的《會編》共153張,每張12行,每行24字。如粗略計算字數,后者不足前者的三分之二。經比照,劍橋大學抄本的各章節都可以在卡薩納特抄本中找到相同文字,而其所缺的約三分之一篇幅,是卡薩納特抄本分卷四福音書中內容近似或重合的部分。例如,耶穌受魔鬼試探一事重見于卡薩納特抄本《瑪竇福音》四章(1—11節)、《瑪耳谷(麻耳谷)福音》一章(12—13節)及《路加福音》四章(1—14節),而在劍橋大學抄本《會編》的第五章中只保留了《路加福音》的經文,不重復摘錄另外兩處經文。由此看來,劍橋大學抄本應該是以卡薩納特抄本為底本摘抄編輯而成,基本上根據耶穌生平的時間先后順序串聯編排。

更值得注意的是,即便做簡單的比照,也可以看得出這兩個抄本主要在格式上存在差異,而筆跡則完全一致,應該是一人所寫。如圖5A、5B所示,對比卡薩納特抄本《福保祿使徒與羅瑪輩書》第一章與劍橋大學抄本《福保祿宗徒與羅瑪輩書》第一章的文字,二者出于一人之手應無疑議。文字上僅有若干稱呼和術語有改動,如標題中的“使徒”改為“宗徒”,正文中的“神風”改為“圣風”,“恩寵”改為“圣寵”。下文借助相關史料的分析,將證明徐若翰不但幫助白日昇翻譯《新約圣經》并抄錄經文,而且還進行了自己的“再創造”,將四福音書合參為一,另行制作了一個版本。徐若翰這一行為的動機尚不明確,不過有一點可以肯定,他因為譯經和抄錄工作而對《新約圣經》的內容相當熟悉,可以說在當時的普通中國信徒中間極為少見。

圖5A 卡薩納特抄本“與羅瑪輩書”第一章

圖5B 劍橋大學抄本“與羅瑪輩書”第一章

在無名信稿“語云”中,作者引用了《若翰福音》中耶穌所講的一段話(圖6A),恰好可以在卡薩納特抄本和劍橋大學抄本中找到相應的段落(圖6B、6C),進行直接的文字比較。三者的文字間或有所改動,然而筆跡保持了高度的一致性,如“識”“汝猶弗納”“弗圖”“竟”“愛”“情”等。

圖6A “語云”信內文圖

6B 卡薩納特抄本內文圖

6C 劍橋大學抄本內文

有意思的是,卡薩納特及劍橋大學兩個抄本都使用“主”或“神”稱呼耶穌基督,反映出譯者在翻譯拉丁文原詞Deus稱謂上的獨特立場。①關于白日昇為何用中文的“神”翻譯拉丁文Deus,包智光曾提出若干可能的原因,見Barriquand, op.cit., p.107.然而,“語云”信稿在轉引該段譯文時卻使用耶穌會士首倡、在當時更為流行的“天主”,其背后是否另有目的,令人不得而知。

劍橋大學抄本極有可能是曾經藏于倫敦大英博物館的另一部白日昇譯《新約圣經》手抄本所依據的底本,現屬于倫敦大英圖書館的收藏。1737年,東印度公司的何治遜(John Hodgson)在廣州發現了一部《新約圣經》譯稿,于是請人謄抄全文,并仔細校勘原抄本和謄寫本,以免錯漏。何治遜回國后,于1739年將謄寫本贈給史路連爵士(Sir Hans Sloane, 1669—1753)。而史路連1753年去世時,又將包括何治遜的謄抄本在內的私人圖書捐獻給剛成立的大英博物館,編號為Sloane 3599。19世紀初,倫敦會傳教士馬禮遜(Robert Morrison, 1782—1834)在赴華傳教前發現了這個譯本,并再次謄抄一份抄本(圖7C),借此學習書寫中文,同時為日后從事漢譯《圣經》工作奠定基礎。①此抄本亦稱“馬禮遜博士謄本”,現藏于香港大學圖書館,編號為Mor 226 M25。他在廣州期間,于1814年1月11日寫給大英及海外圣經公會的信中提到,除福音書、最后幾卷書信和《默示錄》由他本人翻譯之外,其他《新約圣經》中間部分書卷的翻譯,則是借鑒了藏于大英博物館一位無名先輩的譯本,而他只做了一些必要的修改和增訂。②Eliza Morrison, Memoirs of the Life and Labours of Robert Morrison.London: Orme, Brown, Green, and Longmans, 1839, p.395.這部無名先輩的譯本,正是編號為Sloane 3599的何治遜謄抄本(圖7B)。③筆者感謝日本關西大學內田慶市教授提供大英博物館抄本中《使徒行》第一章的復制件。近期研究表明,白日昇的譯本以何治遜謄抄本為中介,對19世紀傳教士馬禮遜和馬士曼(Joshua Marshman, 1768—1837)的早期譯經工作產生了直接的影響。④關于大英博物館抄本與“二馬”譯本之間的源流關系,見《從“白、徐譯本”到“二馬譯本”—簡論白、徐〈新約〉譯本的緣起、流傳及影響》,第290—295頁。

劍橋大學抄本(圖7A)在1964年被購入大英及海外圣經公會圖書館時,曾引起大英博物館研究員伽達納(K.B.Gardner)及同事的興趣,將其與何治遜謄抄本進行外觀和內容的比較。在給大英及海外圣經公會的牧師普萊斯(B.F.Price)的信中,伽達納認為新購入的抄本的紙張屬于17世紀后期制造,要早于使用18世紀的紙張、編號為Sloane 3599的抄本。至于內容方面,他指出兩部抄本的文字十分接近,應該存在底本和謄抄本的關系,并推測新購入的抄本早于何治遜謄抄本。⑤伽達納的信與劍橋大學抄本被放置在一起,上述要點摘自該信的原文。伽達納的看法值得參考,不過他在信中承認,無法確定此一較早抄本的日期。

圖7A 劍橋大學抄本

圖7B 何治遜謄抄本圖

圖7C 馬禮遜抄本

如上圖所示,三個抄本都是《使徒行》第一章的前四行。雖然行字都是24字,但劍橋大學抄本與何治遜謄抄本的格式有所不同,前者每頁12行,后者每頁6行。從字體寫法和風格上看,雖然二者都是用正楷抄寫的,但前者偏于圓融外放,后者偏于周正內斂。在筆劃細處的習慣性寫法上,也能辨別出明顯不同,如“天”“又”“葢”“受”“撒冷”等的右捺部分,前者的捺端不收筆,而后者的捺端收筆,故而后者的捺端沒有前者捺端那樣的銳利筆鋒。此外,一些字在細部的寫法也不同,包括“輩”“爾”“復”“等”“舉”等,劍橋大學抄本寫得從容隨意,而何治遜謄抄本則寫得中規中矩。從這些習慣性寫法的相異之處,可推知雖然劍橋大學抄本與羅馬卡薩納特抄本是同一人所寫,但在內容上極有可能源于劍橋大學抄本的大英博物館抄本,其抄寫者應該另有其人。

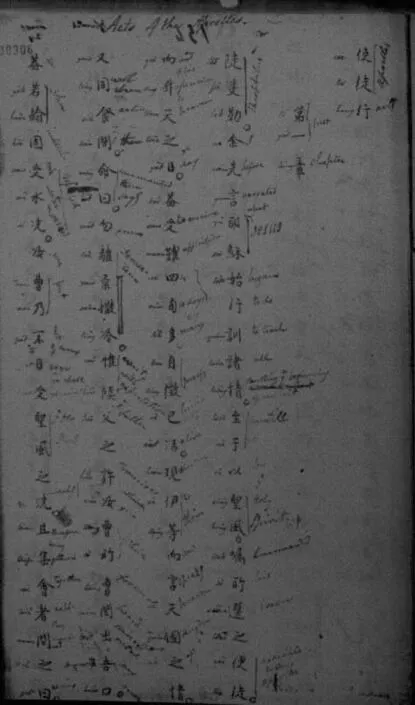

4.文獻四:舊金山大學的多羅談話記錄

第四份文獻是一份特別的談話記錄,在四份文獻中也最關鍵。原件藏于舊金山大學利瑪竇中西文化歷史研究所。①利瑪竇中西文化歷史研究所在1988年購得一批中西文兼有的廣東檔案,這份談話記錄為其中之一。筆者感謝研究所提供圖片資料。記錄日期為康熙四十九年二月十一日,即公歷1710年3月10日。盡管記錄中提到的“大老爺”沒有冠以姓氏,但從談話內容看,就是指前引無名信稿“語云”中的“多大老爺”,即教宗特使多羅。多羅在中國禮儀問題上與康熙皇帝公開對峙,致使康熙下令將多羅逐至澳門軟禁,同時派耶穌會士艾若瑟(Joseph-Antoine Provana, 1662—1720)等人赴羅馬面見教宗,申明康熙本人的立場。在艾若瑟尚未返回中國前,多羅不得離開澳門返回歐洲。②Rosso, op.cit., pp.178—181.在這樣的背景下,這份記錄的出現有其獨特的文獻價值。

記錄開頭顯示,談話就發生在前一日,多羅接見了清朝的一位低級武官何之英。③關于文中所提“把總何之英”的史料信息,筆者目前尚未找到。何之英所以來訪,名義上是“叩賀”,即祝賀多羅在當年一月被教宗擢升為樞機主教之職,其實另有所圖。④Rosso, op.cit., pp.183—184.在這份記錄中,多羅表明有人妄報說自己藏匿五位被驅逐的傳教士,致使名聲受損,其后又說自己被誣告要逃走。何把總則辯稱是“澳門四頭人鬼子們”散布謠言,慫恿清朝的“唐官”惡言中傷多羅。⑤“四頭人鬼子”是指當時澳門的葡萄牙殖民政府官員,即曾被多羅于1708年宣布以絕罰處置聲明里提到的四位澳門葡萄牙官員:Diego de Pinho Teyxeira(澳門總督)、Luigi Lopez(稽核員)、Lobo de Gama(軍隊稽核員)、Antonio de Sousa Gayo(上尉)。關于多羅被逐至澳門,與當地葡萄牙籍官員及主教嘉素(Jo?o de Casal, 1641—1735)沖突,并遭軟禁,見R.C.Jenkins, The Jesuits in China and the Legations of Cardinal de Tournon: An Examination of Conflicting Evidence and an Attempt at an Impartial Judgment.London: Nutt, 1894, pp.116—150.然而,何把總說話的重點是讓多羅搭乘呂宋的船返回歐洲,結果遭到多羅明言拒絕。實際上,多羅已在3月4日致信給兩廣總督及廣東巡撫,稱自己受到澳門葡萄牙官員的誣陷,說他要搭乘從馬尼拉來的船逃離澳門,故而請清朝地方官加強戒備。對此謠言,多羅要求總督和巡撫介入查辦,以還他清白。⑥Rosso, op.cit., pp.183—184.在同一封信中,多羅附了一份奏折(意大利文、中文一式兩份),后被呈給康熙皇帝。5月5日,康熙在諭旨中斥責多羅奏折使用僭越的字眼及五爪龍紋樣的折封,傳令新來的傳教士必須在澳門學習中文。從上引多羅的談話記錄看,徐若翰與其他幾位中國信徒當時陪伴他左右,因而有可能參與了該份中文奏折的準備工作。不過,目前尚未找到奏折原件,無從得知此推測是否屬實。康熙的諭旨,見中國第一歷史檔案館編:《清中前期西洋天主教在華活動檔案》,北京:中華書局,2003年,第1冊,第12頁。何把總在談話中勸說多羅離開澳門,他不太可能敢于自作主張,很明顯是得到了上司的授意,故意前來試探多羅的口風。這份記錄意在證實多羅維護個人聲譽和尊嚴的堅定立場,但同時也印證了他當時處于勢單力孤的困境,澳門葡萄牙官員不承認他為教宗特使,澳門主教和部分耶穌會士也挑戰多羅實施絕罰的效力,而清朝官員對他表面恭敬,實則處處設防。在這次談話的三個月后,抑郁成疾的多羅于6月8日含恨離世。⑦《中國天主教史人物傳》,中冊,第325頁。

這份談話記錄謄寫在紅色紙張上,大概是為了彰顯多羅作為教宗特使和樞機主教的尊貴身份。記錄的末尾附有六位見證人的名字及簽名,其中包括巴黎外方傳教會的李安德肋(即李安德)。他追隨白日昇、梁弘仁到了廣州和澳門,在停留澳門期間,又接受了多羅親自主持的落發禮。①同上,下冊,第126頁。后面五位見證人,應該同李安德一樣,也是在多羅身邊服務的中國信徒。最后一位簽名人為徐若翰,他既是見證人,也是這次談話的注錄者。(圖8)至此,徐若翰的名字首次出現(下文提到的另一份文獻中也出現過一次)在中文文獻中,與白日昇等人時常在信函和日記中提到的法文名字Johan Su得以互相印證。而徐若翰名字出現在這份談話記錄中,也為傳教士關于他在澳門擔任多羅中文秘書的記載提供了一條十分有力的直接證據。

圖8 多羅談話記錄

更重要的是,從文字書寫角度看,這份由徐若翰手書并具名的記錄成了連接散于各地幾份無名文獻的關鍵證據。首先,“若翰”作為徐氏的教名,在卡薩納特抄本和劍橋大學抄本的經卷中頻繁出現,也在無名信稿“語云”引用《圣若翰萬日略》標題時出現過一次。如果從四份文獻同時擷取這一徐若翰日常書于筆端的教名,加以并列比較,可見其寫法高度一致,明顯是他本人親筆所寫。下面所列的圖9A、9B、9C、9D,依次取自無名信稿“語云”、卡薩納特抄本、劍橋大學抄本以及多羅談話記錄。

圖9A “語云”信

圖9B 卡薩納特抄本

圖9C 劍橋大學抄本

圖9D 多羅談話記錄

筆者采取同樣的方法,從四份文獻中擷取重復出現的部分文字,通過字跡比較加以印證(見圖10A、10B、10C):

圖10A “語云”信

圖10B 卡薩納特抄本

圖10C 劍橋大學抄本

圖10D 多羅談話記錄

不難發現,徐若翰在書寫某些筆畫(尤其是長橫、右捺)時,有一種特別的個人風格,而這種風格貫穿了四份文獻的全部文字。盡管因為手抄的關系,某些字詞的寫法難免略有差別,但其純熟老練的書寫方式基本上保持了高度的連貫性。

通過上述背景介紹和筆跡對照,尤其是借助徐若翰本人具名的多羅談話記錄的串聯,我們可以得出確鑿的結論,無名信稿“語云”,以及卡薩納特抄本、劍橋大學抄本,都出自一位四川的普通信徒徐若翰。他的事跡只見于個別傳教士的記錄,教會史敘述中也沒有關于他的只言片語,以致學界目前仍在沿用“白日昇譯本”這一與事實不盡相符的說法。①早在20世紀40年代,白日昇的譯者身份已通過本沃德·H.威勒克(Bernward H.Willeke)及慕阿德(A.C.Moule)等人的研究得以確認,為“白日昇譯本”的說法奠定了基調。見Bernward H.Willeke, “The Chinese Manuscript in the British Museum,” Catholic Bible Quarterly 7 (1945): 451; A.C.Moule, “A Manuscript Chinese Version of the New Testament(British Museum, Sloane 3509),” The Journal of the Royal Asiatic Society of Great British and Ireland, No.1 (1949): 23—33.近年來,多數中國、日本學者仍然沿用“白日昇譯本”的說法,并認為新發現的卡薩納特和劍橋大學抄本都源自白日昇本人所完成的譯本。例如蔡錦圖:《白日昇的中文圣經抄本及其對早期新教中文譯經的影響》;曾陽晴:《白日昇〈四史攸編耶穌基利斯督福音之合編〉之編輯原則研究》,《成大宗教與文化學報》2007年第11期,第156—188頁;趙曉陽:《二馬圣經譯本與白日升圣經譯本關系考辨》,《中國近代史研究》2009年第4期,第41—59頁;內田慶市:“白日昇漢譯聖經考(Jean Basset’s Translation of the Bible into Chinese),”《東アジア文化交涉研究(Journal of East Asian Cultural Interaction Studies)》2012年第5號,第191—198頁;徐若夢:《古代〈圣經〉漢譯與中西文化交流》,北京:中國文史出版社,2014年,第142—146頁。這幾份塵封已久的文獻不但有助于解開徐若翰從無名到有名的秘密,而且還證實了他生平鮮為人知的若干閃亮之處。

二、“忝居教末”的“小子”:徐若翰生平大略

經過上述詳細文本比照所得出的結論,完全可以與當時白日昇等傳教士留下的相關記錄互為印證,使我們得以走近徐若翰這個幾乎無人關注的小人物,了解他的生平大略。

追溯徐若翰的生平,首先要提到白日昇在四川的傳教活動。白日昇于1662年在法國里昂(Lyon)出生,父親是該城的行政長官,聲望頗高。白日昇少年時進入巴黎圣蘇必爵神學院(Seminary of Saint Sulpice)學習哲學和神學課程。1684年,他加入巴黎外方傳教會。在被授予執事(deacon)頭銜后,于1685年從法國啟程前往亞洲傳教,次年在暹羅(即泰國)晉為司鐸。1689年,白日昇被派到中國,先后在廣東、福建、浙江、江西等省傳教。1692年至1693年,他擔任江西省署理宗座代牧。1694年,赴湖北荊州拓展教務。②Barriquand, op.cit., pp.91—95.次年回到廣州,代替即將返國的本會司庫何類思(Louis Champion de Cicé, 1648—1727)處理財務、通信等事務,并負責照顧教民的工作。1701年3月,白日昇致信長上,請求去四川傳教。同年12月,四川宗座代牧梁弘任(Artus de Lionne, 1655—1713)因要返回歐洲,申辯外方傳教會在“禮儀之爭”問題上的立場,故任命白日昇為代理四川宗座代牧,派他與同會的梁弘仁(Jean-Francois de la Baluere, 1668—1775),還有遣使會的畢天祥(Louis Antonio Appiani, 1663—1732)和穆天尺(Johann Mullener, 1673—1742),四人一同赴四川開展教務。然而,在他們抵達重慶之后,畢、穆二人先有打算,不肯繼續前往目的地成都。于是四人議定了教務方面的分工,畢、穆二人負責以重慶為中心的川東地區,而白、梁二人負責以成都為中心的川西地區。③李華川:《白日昇與十八世紀初的天主教四川傳教史》,《宗教學研究》2014年第3期,第225—227頁;郭麗娜:《清代中葉巴黎外方傳教會在川活動研究》,北京:學苑出版社,2012年,第31—32頁。

川西教務一開始就遭遇挫折,受到成都地方官員的刁難和阻撓。1702年,白日昇被迫前往西安,希望能面見川陜總督,請求給予居留四川的許可。在西安傳教的方濟各會士葉宗賢(Basile Brollo, 1648—1704)和賈安多(Antoine de Castro,?—1727)的幫助下,白日昇見到了時任川陜總督的覺羅華顯(?—1703)。因為此前有在清廷供職的耶穌會士張誠(Jean-Fran?ois Gerbillon, 1654—1707)的推薦,華顯對白日昇相當友善,承諾幫忙,請四川布政使等官員關照傳教士。收到了華顯的說情信,成都官員對傳教士態度明顯轉變,批準了白日昇建堂傳教的請求。川西教務的障礙最終得以清除。①《白日昇與十八世紀初的天主教四川傳教史》,第227—229頁。

1703年到1707年間,白日昇、梁弘仁在成都及附近地區建立了多個傳教的據點,以底層民眾作為傳教的主要目標。雖然受洗的信徒人數不多,但川西教會已初具規模。②《清代中葉巴黎外方傳教會在川活動研究》,第79—80頁。白、梁二人也用心培養了包括李安德(André Ly, 1695—1774)、黨懷仁(Antoine Tang,ca.1691—1745)和蘇宏孝(Paulus Sou)在內的一批青年神職人員,為后來禁教期間教務的維持和發展奠定了基礎。③三人中蘇宏孝的生平較為模糊不清:方豪引四川圣職人員名錄,稱其為廣東順德人(《中國天主教史人物傳》,下冊,第130頁)。方立中(J.Van den Brandt)給出存疑的名字蘇鴻孝,也稱其為廣東順德人(《1697—1935年在華遣使會士列傳》,見耿昇譯:《16—20世紀入華天主教傳教士列傳》,桂林:廣西師范大學出版社,2010年,第550頁)。但沙百里(Jean Charbonnier)似乎暗示三人都是陜西人,被白日昇在途經陜西時招募(見Charbonnier, Histoire des Chrétiens de Chine,Paris:Desclée, 1992, pp.191—192)。郭麗娜提到,穆天尺1711年秘密重返四川傳教時帶了一位學生蘇洪學(Paul Sou),亦名蘇洪孝、蘇保祿、蘇懷德。據此這兩個不同的名字Etienne Su和Paulus Sou,應該是兩個不同的人。但郭麗娜又寫到二人的傳教據點都在成都府金堂縣下四鄉,私乎有混淆的嫌疑(《清代中葉巴黎外方傳教會在川活動研究》,第35、210頁)。根據由包智光提供的一份巴黎外方傳教會檔案館的文獻(“惟一堂西軒存稿”,A.M.E.434:113—131),當時在成都地區傳教的華籍神父為蘇弘孝。筆者懷疑蘇宏孝、蘇鴻孝、蘇洪學、蘇弘孝是Paulus Sou同一個人的異名。因缺乏更多文獻證據,此處僅存疑。

在四川傳教期間,白日昇特別留意吸納中國文人信徒,以輔助自己翻譯《圣經》和教理問答的工作。1704年4月24日,白日昇在發給已離開中國的梁弘任的信中,首次提到來自嘉定州的一位文人慕道者。雖然他未取得科舉功名,但很有學識才能。喪妻之后,看淡俗世浮華,將獨生子交予父母撫養,孤身一人離開嘉定,打算與和尚、道士為伍,過隱居的生活。然而,他發現那些和尚、道士比世俗之人還要腐化墮落,于是轉而接觸入川不久的天主教。他很快就受洗入教,同時擔任白日昇的助手(原文稱siang-kong,即相公)。白日昇此后的記錄,僅使用徐若翰(Johan Su)稱呼他,一直沒有提及他的中文全名。④此信藏于巴黎外方傳道會檔案館,編號A.M.E.429: 967—970。筆者參照此信的現代排印版,見Fran?ois Barriquand et Joseph Ruellen, Jean Basset (1662—1707): Pionnier de l’Eglise au Sichuan Précurseur d’une Eglise d’expression chinoise,Correspondance (Oct.1701—Oct.1707), Avis sur la Mission de Chine (1702).Paris: éditions You Feng Libraire & éditeur, 2012,pp.513—514.梁弘仁在一封寫于1705年9月3日的信中,也提到徐若翰,說他是一個很有能力的學者,只是在入教之后,徐若翰似乎仍然同情儒家而排斥佛教。他對白日昇很有用,不但幫助他翻譯《圣經》,而且還幫忙解釋中文書籍中一些艱深的段落。因為他才能出眾,當地信徒對他尊敬有加。⑤梁弘仁的信藏于巴黎外方傳道會檔案館,編號A.M.E.407: 581—583。見Fran?ois Barriquand, “Johan Xu (徐若翰):Translator of the Gospel with Heart and Savoir-faire,” unpublished paper.

本課題以參加“2018年江蘇省定向錦標賽暨江蘇定向邀請賽”中南京普通高校的帶隊教練、教師和這些學校的部分學生為調查對象并對其進行問卷調查與訪問,研究南京普通高校定向運動的開展現狀及可持續發展問題。

有了徐若翰這樣一位頗有才學的助手,白日昇就著手翻譯《新約圣經》。1705年7月13日,白日昇致信梁弘任,提到徐若翰返回老家處理家事,因沒有其他助手幫忙,他不得不暫停翻譯工作。此時他們已完成了四福音書的翻譯。⑥此信藏于巴黎外方傳道會檔案館,編號A.M.E.407: 557—560。見Fran?ois Barriquand et Joseph Ruellen, op.cit., p.64.這里暗示出二人的翻譯方式,應該是由白日昇口譯經文內容,而徐若翰即時用文言文進行記錄、修改和潤色。假如白日昇自行草擬初稿,再由徐若翰修改、潤色,則沒必要因后者不在而停止譯經。可見在譯經工作中徐若翰的角色不可或缺,而他的文字功底也得到了充分的顯露。1706年8月23日,白日昇再次致信梁弘任,報告他們譯完了《與戈林多輩第一書》及若干贊美詩。①此信藏于巴黎外方傳道會檔案館,編號A.M.E.407: 693—696。見Fran?ois Barriquand et Joseph Ruellen, op.cit., p.571.在譯經的同時,他們還翻譯了兩本教理問答著作《天主圣教要理問答》和《經典記略問答》。②關于這兩部教理問答著作,見Adrian Dudink, “Jean Basset MEP and His Catechetical Writings in Chinese: A Bibliographical Introduction,” History of Catechesis in China (Leuven Chinese Studies XVIII).Ed.Staf Vloeberghs et al..Leuven: Ferdinand Verbiest Institute, 2008, pp.87—111.不過,杜鼎克在文中沒有論及徐若翰以及他在幫助白日昇翻譯西書中的角色。

1707年,教宗特使多羅與康熙皇帝在中國禮儀問題上公開對峙,包括四川教區在內的各地教務都受到影響。白日昇與梁弘仁離開成都,原本打算到北京領取允許傳教的“票”,但聽說多羅禁止領票之后,轉而奔赴廣州。與他們同行的不但有李安德等青年修生,還有徐若翰和他的兒子徐應天(Etienne Su)。③關于徐應天的生平,見《1697—1935年在華遣使會士列傳》,見《16—20世紀入華天主教傳教士列傳》,第550頁。耿譯徐的中文名字被譯為“徐德望”。可能白日昇希望在南下途中,仍然可以跟徐若翰繼續翻譯剩余的《新約圣經》經卷。同年12月,白日昇不幸在廣州染病去世,這對譯經工作是一個沉重的打擊。故而他們所譯文稿只到《福保祿使徒與赫伯輩書》第一章為止。可惜的是,當時沒有其他傳教士像他那樣主張盡快將《圣經》譯為中文,并一心投入譯經實踐。至于徐若翰,他只服膺白日昇的教導,也幾乎沒可能讓他與其他傳教士繼續合作完成這部中文《新約圣經》譯本。

白日昇去世后,徐若翰與徐應天等人跟隨梁弘仁到澳門。④Barriquand, “Johan Xu (徐若翰): Translator of the Gospel with Heart and Savoir-faire.” 畢天祥有《新譯引蒙問答》一書,而徐應天在篇首被列為合著者之一。見《從“白、徐譯本”到“二馬譯本”》,第265頁,注8。經梁引薦,徐若翰成為多羅的中文秘書,直至后者1710年去世為止。上述多羅的談話記錄足以證明徐若翰此時的身份及支持多羅的立場。其后,徐應天、李安德等被派往巴黎外方傳教會在暹羅設立的神學院進修,而徐若翰本人可能繼續留在澳門。1726年徐應天學成返回澳門,徐若翰說服他轉入了遣使會。根據巴黎外方傳教會在澳門的賬房弗舍(Jean-Pierre Faucher, 1688—1736)的一份記錄,1726年6月30日,時任四川宗座代牧的穆天尺在廣州為徐應天祝圣,授予圣職。徐若翰在澳門通過友人澳門總督,要求澳門主教對授職儀式予以認可,并請徐應天前往澳門主持了他的第一次彌撒禮。⑤該記錄藏于巴黎外方傳道會檔案館,編號A.M.E.432: 323。見Barriquand, “Johan Xu (徐若翰): Translator of the Gospel with Heart and Savoir-faire.” 當時澳門總督應該是新上任的 António Carneiro de Alcá?ova,1724—1727 年間在職,而當時的澳門主教應是嘉素。徐應天晉鐸后不久,可能就攜同父親回到四川,輔佐穆天尺開展教務。

1730年代,遣使會與巴黎外方傳教會在四川教權問題上發生爭執。1715年,梁弘仁回到四川時,穆天尺已實際管控了整個四川教區,被封為四川宗座代牧。梁弘仁當年逝世于成都,此后巴黎外方傳教會未再派遣傳教士入川。到1732年和1734年,馬青山(Joachim de Martiliat, 1706—1755)與李安德兩度入川,與穆天尺交涉,試圖恢復巴黎外方傳教會在四川傳教的權利。⑥關于馬青山的生平,見熱拉爾·穆賽、布里吉特·阿帕烏主編:《1659—2004年入華巴黎外方傳教會會士列傳》,載《16—20世紀入華天主教傳教士列傳》,第870頁。最終于1737年得到教廷認可,馬、李得以留在四川傳教。⑦韋羽:《清前期德國傳教士穆天尺四川活動述略》,《陰山學刊》2009年第22卷第4期,第67—68頁。在雙方的明爭暗斗中,徐氏父子的地位頗為尷尬:一方面他們隸屬遣使會,不能違背長上穆天尺主教的決定;另一方面又與巴黎外方傳教會有深厚的淵源,也不能公開排斥馬、李二人的教權要求。

徐若翰生平中的亮點,反映在馬青山1734年10月的日記中。其中提及他收到了徐應天寄來的一封信,說他的父親徐若翰在8月14日去世。為了紀念這位最早的川籍文人信徒,馬青山簡述了徐若翰的生平,包括其入教經歷、同白日昇合作譯經,以及后來被引薦為多羅的秘書,還轉入了遣使會。⑧該日記藏于巴黎外方傳道會檔案館,編號A.M.E.434: 508—509。見Barriquand, “Johan Xu (徐若翰): Translator of the Gospel with Heart and Savoir-faire.”在日記中,馬青山提供了兩條重要線索。首先,徐若翰對其有份參與翻譯的《新約圣經》熟悉到可以背誦的程度,甚至花心思用漢譯經文完成了一種四福音書的匯編(“une Concordance des 4 Evangélistes”)。盡管未提白日昇的名字,馬青山顯然是指徐若翰依照白日昇與他合譯的經文,獨力完成了福音書的匯編工作。前已述及,羅馬卡薩納特抄本包括分卷的四福音書,劍橋大學抄本開頭是四福音書的匯編,二者剩余書卷的內容則基本一致。不論從白、徐合作譯經的角度看,還是從福音書匯編的角度看,筆者認為有理由改稱此譯本為“白、徐譯本”,此前大多數學者所習用的“白日昇譯本”的說法,并不完全準確。

其次,馬青山提到徐若翰早年曾寫過兩三封關于中國禮儀的信件,因為措辭過于激烈,被白日昇禁止寄出。1732年馬青山到四川時,徐若翰曾把信稿拿給他看。雖然馬青山未指明信是寫給誰的,但卻別有深意地提到,一旦發現傳教士行為有失,徐若翰都可以從《新約圣經》引用原文加以指責。這條信息印證了前引無名信稿“語云”確實出自徐若翰本人之手。該信稿的封面有“第二書”的字樣,其內容也如馬青山所言,關乎中國禮儀之爭。如下文分析所示,這封信是為教宗特使多羅辯護,指責耶穌會士暗中阻撓,離間多羅與康熙皇帝的關系,致使多羅被逐至澳門郁郁而終,同時中國教務也因為耶穌會士的門戶之見而產生分裂。至于徐若翰被禁止寄出信件,表明他的信在1707年12月白日昇去世前已經寫完。而在同年6月底,多羅被迫從廣州退居澳門。①1707年初康熙帝南巡,在4月8日到達南京。多羅已在3月19日離開南京,5月24日到達廣州。期間康熙帝派官員告知多羅退居澳門,并在那等候被派往羅馬呈遞詔書給教宗的龍安國和薄賢士。多羅被迫于6月26日離開廣州,30日到澳門。見Rosso, op.cit., pp.173—178.因此可以推斷,這份封面標有“第二書”的信件,很可能是在1707年7月至12月的半年中寫就。此信沒有抬頭和落款,表明未曾寄送出去,也符合馬青山關于白日昇禁止徐若翰寄信的記載。

除上述巴黎外方傳教會及遣使會的傳教士外,徐若翰也可能與一位中文名為李岱(Jacques Lirot,ca.1664—1723)的法國傳教士有過交往。李岱生于諾曼底,在赴中國前還不是神職人員。1695年,他在南京晉鐸,其后在浙江、福建、廣東、云南等地傳教。1706年或1707年,他被驅逐至澳門,滯留三年之久,親眼目睹多羅所受到的苦待。1710年,李岱潛回內地繼續傳教。1720年,他在廣州接待另一位教廷特使嘉樂(Carlo Ambrogio Mezzabarba, 1685—1741)。②關于李岱的生平,見《1659—2004年入華巴黎外方傳教會會士列傳》,載《16—20世紀入華天主教傳教士列傳》,第928 頁;“Jacques LIROT,” accessed May 6, 2016, http://archives.mepasie.org/notices/notices-biographiques/lirot.在李岱的中文墓志銘中,提到他于1720年“登主教”之位,可能是在他面見嘉樂時直接接受了任命。墓志銘的下方列出李岱的四位“門生”,其中有李安德和黨懷仁,另外又列出十幾位“教下門人”的名字,排在首位的就是“徐若翰”。③該墓志銘抄件藏于巴黎外方傳道會檔案館,編號A.M.E.431: 691A。筆者感謝包智光神父提供此份文獻的復印件。墓志銘的筆跡與本文所論的四份手書文獻的筆跡明顯不一致,故而可以推斷不是徐若翰本人所寫。因1707年到1710年間徐若翰也在澳門,并伴于多羅左右,他與李岱有直接交往是有可能的。筆者初步推斷,墓志銘中的“徐若翰”應該是徐若翰本人。不過,他如何成為李岱的“教下門人”,二者的關系是否只是名義上的“門人”稱謂而已,仍然有待查找更多相關史料加以確證。

三、迻譯經典:白、徐譯本的譯經理論與實踐

1.白日昇對譯經的理論準備

白日昇在四川的傳教雖然短暫,卻為此后教務的發展開辟了道路。他在《圣經》漢譯方面的主張值得注意。1702年夏,他寫了一篇長文,題為《中國福傳建議書》(AvissurlaMissionde Chine)。其中一個核心議題就是將《圣經》譯為中文。這篇長文與其說是“建議書”,實際上是一篇立論清晰、推理嚴謹的論辯文章,其目的是申明將《圣經》譯為中文,用中文舉行圣禮及培養中國本地神職人員等主張。

耶穌會神父們在中國撰寫了各種書籍,書籍的拉丁文目錄于1686年在法國出版了。我讀這個目錄時,驚訝他們雖然不辭辛勞地翻譯了那么多書,卻根本沒有翻譯圣經或其中的部分書卷,連中文的四福音也沒有。他們翻譯了科英布拉的邏輯學和形而上學、在歐洲的學校里教授的物理學中所有重要的部分、歐幾里得的《幾何原本》、有關圜容的大量論文、天文學、地理學、幾何學、算術和數學。他們誠然也翻譯和撰寫了諸多有關宗教和虔誠信教的書籍,但卻沒有讓圣經的翻譯找到它應有的位置,大概認為已經做得夠多了。結果,現在在朝廷中,很多中國人受到很好的數學教育,卻沒有受到信仰的教育,要是以后歐洲人被驅逐出境,他們的數學很可能會維持下去,因為他們為此準備了充足的書籍,而教會就消亡了,因為沒有同等的備用資源。①白日昇著,王凌譯:《中國福傳建議書》,載Fran?ois Barriquand et Joseph Ruellen, op.cit., pp.219—220.

此處的批評似乎過于嚴厲,但也明確指出了耶穌會士所奉行的學術傳教路線的不足,即偏重強調西方科技著作的譯介,反而對教會賴以生存的經書原典置之不顧。雖然耶穌會士憑借天文歷算方面的專長得以供職清廷,受到皇帝優遇,但這種系整個傳教事業于“一發”之舉有其致命的弱點:

圣教會在中國是一棵沒有根的樹、一座沒有基礎的樓房。只要皇帝有少許的懷疑就可以摧毀它,根本不必大動干戈,他就可以下令召集所有傳教士到廣東,或者到別的有歐洲船只的港口,把他們送上第一艘出發的大船,無聲無息地就把他們給遣返了。然后,基督宗教在他的帝國里就銷聲匿跡了,就像只要一口氣就吹熄一支蠟燭。②Fran?ois Barriquand et Joseph Ruellen, op.cit., p.207.

或許是敏銳地覺察到“山雨欲來”的緊張氛圍,白日昇在《建議書》的第四部分重提了他的前瞻性假設:

如果來了一場迫害,把歐洲人趕出了中國,沒有了歐洲神父,教會在他們離開后很快就會消亡。即使有本地司鐸也沒有保證,除非具備以下三項內容:1.翻成中文的圣經,…… 2.中文的禮儀,…… 誰說宗教迫害離我們還很遠?我們難道要等到它來了才考慮對策?難道我們到了那時候還有時間來找對策?日本的例子告訴我們:想到的時候,為時已晚。人去世了,醫生才到。為什么中國要重蹈覆轍呢?③Ibid., p.276.

他對耶穌會士的合儒策略及上層路線持反對意見,而對當時傳教事業將要面臨的潛在威脅的預估,則與后來清廷厲行禁教的情形吻合,令人不得不欽佩他的遠見。

在《建議書》的第三部分,白日昇提出了他認為的醫治福傳癥結的良方,即“獲得教宗的準許,或者最好是執行(如果他同意的話)在教宗保祿五世時就已經準許的:用中文翻譯圣經,用中文舉行彌撒、圣事、時辰祈禱,從而為祝圣中國司鐸開辟道路”。④Ibid., p.220.為證明此觀點,白日昇一方面引用包括圣奧古斯丁(St.Augustine, 354—430)在內的早期教父的權威論述,另一方面結合中國人對書籍的重視,開列中文《圣經》的十二項重大益處,并對六條反對意見逐一反駁。他比較傾向于多位傳教士合力翻譯《圣經》,認為“如果有一些傳教士對中國文學比較精通,又對圣經精髓深入理解,或者至少其中幾位很懂中文,另外幾位很精通圣經,那么他們就可以通力合作翻譯出版中文圣經,這樣的合作會大有進展”。⑤Ibid., p.271.當然,白日昇也坦承這種計劃的實施會遇到重重阻力。因為當時中國福傳的派別割據問題,某修會完成的譯稿難免會遭到其他修會的批評和攻擊,而且羅馬教廷也采取了日益嚴格的審查制度。不過,他對此項工作仍持有相當開放樂觀的態度:“雖然經過多年甚至多個世紀的努力,我們仍然不能有完美的譯本,但是所翻譯本都能或多或少做出貢獻,直至正式完善譯本出現,就如特利騰大公會議中被公認的拉丁通行本圣經那樣。”①Ibid., p.269.白日昇如此不遺余力申言漢譯《圣經》的重要性,可謂當時入華天主教傳教士中的先鋒人物。可惜的是,他期望的中國版“拉丁通行本圣經”(BibliaVulgata,即武加大版《圣經》)并未在18世紀的禁教風潮中出現。反而在一個世紀后,馬禮遜等傳教士大力推動新教譯經事業,其合作翻譯的模式及不斷完善的譯本都印證了白日昇曾經有過的先見之明。

2.白、徐譯本的譯經原則和譯文變動

白日昇不但縝密論證翻譯《圣經》對中國福傳的必要性,而且還積極投入譯經實踐,他與徐若翰合譯《新約圣經》的工作就是這方面的重要成果。首先,白、徐譯本是典型的直譯之作。其譯文基本上與武加大版《圣經》原文保持了逐句逐段的對應關系。例如,《圣路加攸編之福音》第一章中天使向瑪利亞報信一節:

至第六月,使加別爾由神遣往加里辣,邑名納匝肋。于童身女,已適達未后人名若瑟,童女厥名瑪利亞。使入就之,曰:“申爾福,滿被圣寵者。女中爾為福焉。”其聞厥言,即驚惶,而自想此禮為何。使謂之曰:“瑪利亞無驚,爾幸獲寵于神。爾將懷孕于腹,且生子,而名之耶穌。其為大而稱至上之子,神將與之以厥父達未之座。其永王雅各家,而厥朝無疆矣。”瑪利亞謂使曰:“此何以成?蓋余弗男識矣。”使答之曰:“圣風自上將臨爾,而至上之德蔭爾。因此由爾產圣者,稱神子也。今爾戚依撒伯,素名石婦者。其于年老,亦孕子,已六月。蓋諸言,神無不能也。瑪利亞乃曰:“主之婢女在茲,希成于我,如爾之言。”

In mense autem sexto missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galil??, cui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David, & nomen virginis Maria.Et ingressus angelus ad eam dixit:Aue gratia plena: Dominus tecum: benedictatu in mulieribus.Quae cum vidisset turbata est in sermone eius, et cogitabat quails esset ista salutatio.Et ait Angelus ei: Ne timeas Maria,inuenisti enim gratia apud Deum: Ecce concipies in utero, & paries filium, & vocabis nomen eius Iesum: hic erit magnus, & Filius Altissimi vocabitur, & dabit illi Dominus Deus sedem David patris eius: & regnabit in domo Iacob in ?ternum, & regni eius non erit finis.Dixit autem Maria ad Angelum: quomodo fiet istud,quoniam virum non cognosco? Et respondens Angelus dixit ei: Spiritus Sanctus superveniet in te, & virtus Altissimi obumbrabit tibi.Ideoq.& quod nascetur ex te Sanctum vocabitur Filius Dei.Et ecce Elisabeth cognate tua, & ipsa concepit filium in senectutesua: & hic mensis sextus est illi, qu? vocatur sterilis: quia non erit impossibile apud Deum omne verbum.Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum.Et discessit ab illa Angelus.②Biblia Sacra vulgate editionis (1592), accessed January 6, 2016, http://bibbia.filosofia.sns.it/p_TOC15920000Vulgata15920000V ulgata.php.

上引一段白、徐的譯文,不但字義貼近武加大版《圣經》原文,而且語序上都若合符節,只不過天神祝語中的“Dominus tecum”及最后“Et discessit ab illa Angelus”一句沒有被譯出。從閱讀者的角度看,為與原文忠實對應,譯者的文字表達稍嫌生硬和不夠流暢。

相較而言,晚明時期耶穌會士陽瑪諾(Manuel Dias, Jr., 1574—1659)在其《圣經直解》中也翻譯了此段經文,作為“圣母領報瞻禮”時誦念之用。其譯文讀來較為順暢,不過與拉丁文原文勘對之下,就能發現做出了明顯的改動:

維時,天主遣天神嘉必爾,詣加理肋亞地納匝肋得府。朝報童女,既適達未宗人名若瑟,童貞之名瑪利亞。神入室朝曰:“亞物,滿被額辣濟亞者,主與爾偕焉。女中爾為贊美。”渠聞驚異,黙思來由。天神復告曰:“瑪利亞勿驚,幸獲天主圣寵,適將懷孕生子,立名時,稱之耶穌。厥位大位,厥稱至高者之子。天主將賜以達未厥父御座,永王雅各伯家。厥國永無疆之國。”瑪利亞應曰:“我既童身,爾言曷行?”神答曰:“圣神將降臨,安息爾上,更至上之能,將陰庇爾。緣攸產子,誕時厥圣純備,其稱天主之子是也。且爾親依撒伯爾,雖年老胎荒,今猶妊有六月。天主無有莫能行之行。”曰:“主之婢女在茲,惟如汝之言,至成于我。”①陽瑪諾:《圣經直解》,載《天主教東傳文獻三編》,臺北:臺灣學生書局,1998年,第5冊,第2381—2385頁。

單就首句翻譯而言,陽瑪諾將天主調換到主詞位置,且缺省了原文“cui nomen”的翻譯,而白、徐則是忠實地按原文語序,譯為天使加必爾“由神遣”(a Deo),并在“納匝肋”之前給出了“邑名”一詞,作為“nomen”的對譯。后面的“concipies in utero, et paries filium”一句,白、徐譯為“懷孕于腹,且生子”,而陽瑪諾譯為“懷孕生子”,略去了原文的“in utero”。雖然差異不大,不至于影響讀者的理解,但卻在細微處體現了譯者在處理源文本(source text)和目標文本(target text)間語序對應關系時的不同取向。

如詳加比較,還會發現白、徐譯文與陽瑪諾譯文在詞語運用上的微妙差異。比如,注重直譯的白、徐僅以“曰”“座”翻譯原文的“dixit”“sedem”二詞。就翻譯的忠實性而言,不存在任何問題。但在陽瑪諾那里,這兩個詞分別以“朝曰”“御座”對譯,平添一層修飾意味。無疑陽瑪諾是刻意而為,目的是要凸顯瑪利亞和耶穌的神圣地位,進而將中國儒家推崇的皇權正統觀與天主教神權體系悄然融合一體。

除句法之外,這兩段譯文中還顯示出專有名詞的不同譯法。比如,白、徐用“神”翻譯“Deus”或“Dominus Deus”,而不是像陽瑪諾那樣使用當時通行且為羅馬教廷認可的“天主”。關于“Deus”的中譯名,早在17世紀初就曾在耶穌會內部出現爭議,龍華民(Niccolò Longobardo, 1565—1655)一派反對此前利瑪竇等人使用的“天主”“上帝”“天”等譯名,主張將其音譯為“陡斯”。②李天綱:《中國禮儀之爭:歷史、文獻和意義》,上海:上海古籍出版社,1998年,第20—29頁。到18世紀初,教宗克萊蒙特十一世于1704年發布諭令,指出“陡斯”作為音譯詞不利于中國人認識天地萬物之主,因而只準許使用當時流行的“天主”作為通用譯名,但禁止使用“上帝”和“天”的譯名。③Standaert, ed., op.cit., p.683;陳垣編:《康熙與羅馬使節關系文書》,臺北:學生書局,1983年,第89頁。因教廷、清廷及在華各修會都接受“天主”的譯名,所以并未引發像祭祖、祭孔問題上的嚴重對峙。

然而借著譯經實踐,白日昇似乎試圖就“Deus”漢譯問題再發起一場“譯名之爭”,用他主張的“神”去挑戰甚至代替已成為定式的“天主”。筆者認為,這一挑戰表明了白日昇從譯名方面排斥耶穌會士的耶、儒調適立場。而他提出挑戰的方式也非常具有策略性:一旦漢譯《圣經》為中國人接受,“Deus—神”這個新名稱就是最為頻繁出現在各卷經文里面的專有名詞之一,而《圣經》作為教會至高經典也自然而然地賦予此新譯名以合法地位。白日昇曾就“神”的譯名與其他傳教士多次通信,探討這個敏感議題,并為個人見解做出詳細的闡發和辯駁。④白日昇曾在1703年寫過一篇論文,主張用“上帝”作為“Deus”的譯名。不過從1704年起,他轉而主張用“神”的新譯名,并致信給教廷任命的宗座代牧顏珰等人,為自己的主張申辯。相關檔案,見Fran?ois Barriquand et Joseph Ruellen,op.cit., pp.369—507.盡管面對不少質疑和非議,他依然堅持自己的譯名選擇。在這場“譯名之爭”中,白日昇并非孤軍奮戰,助他翻譯《圣經》的徐若翰顯然也認同“神”的新譯名,因而由他手書的兩個原初抄本都不見“天主”的蹤影,只用“神”指稱“Deus”。后來在四川積極開展教務的馬青山、李安德,也都支持白日昇提出的新譯名。⑤《從“白、徐譯本”到“二馬譯本”》,第274頁。

上引一段白、徐譯文中還出現了“圣風”一詞,對應拉丁原文的“Spiritus Sanctus”。白日昇用“圣風”對譯,主要是認為拉丁文《圣經》中的“Spiritus”,實譯自早期希臘文版本的“pneuma”。但是“pneuma”本指物質性的風,或者呼吸,而“Spiritus”原指非物質性的神,所以拉丁文《圣經》中用“Spiritus”兼指“pneuma”的意涵。然而如用中文字“神”對譯,就出現詞義外延上的差異,即“神”無法涵蓋原文“Spiritus”非物質性及物質性的雙重含義。為此,白日昇拒絕使用耶穌會士的“圣神”譯名,并具體分析了后者譯經文本中前后不一致的兩個實例。首先是艾儒略對《若翰福音》三章第六、八節的翻譯:“quod natum est ex Spiritu spiritus est”和“Spiritus ubi vult spirat et vocem eius audis”。白日昇指出他先用“神”,后用“風”,讓人以為它們是兩個不同的詞,顯然限制了“Spiritus”同時具有字面意和寓意的功能。①Fran?ois Barriquand et Joseph Ruellen, op.cit., pp.412—413.經筆者查證,白日昇所言艾儒略譯文,應出自《天主降生言行紀略》,兩句分別是“從神生者神”、“風氣之發”,見鐘鳴旦、杜鼎克編:《耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻》,臺北:臺北利氏學社,2002年,第4冊,第80頁。其次是利類思(Lodovico Buglio,1606—1682)對《使徒行》二章第二、四節的翻譯:“sonus tamquam advenientis spiritus vehementis”和“et repleti sunt omnes Spiritu Sancto”,白日昇指出他先用“風”,后用“神”,同樣限制了“Spiritus”的兼指功能,結果中國讀者很難將“風”與“神”理解為同一個概念。②白日昇所言利類思譯文,也許出自《彌撒經典》,不過筆者尚未能查證出原文。比較之后,白日昇查考了中國的字書《正字通》《字箋》,認為“風”涵蓋了物質性和象征性的要素,因而是比“神”更貼近“Spiritus”的一個對譯詞。為了強化其主張的合理性,白日昇還征引唐代景教碑文中的“凈風無言之新教”一句,用于佐證“風”與“Spiritus”的對譯古已有之。③Fran?ois Barriquand et Joseph Ruellen, op.cit., pp.414.這個特殊的譯名,經后世抄本的媒介,也被馬禮遜、馬士曼等新教傳教士在其早期譯經的版本中加以沿用。④《從“白、徐譯本”到“二馬譯本”》,第282、299頁。

值得注意的是,“圣風”的用法在白、徐譯本的兩種原初抄本中出現了微妙的變化。在卡薩納特抄本中,拉丁原文的“Spiritus Sanctus”或“Spiritus”都被譯為“圣風”或“風”。⑤據筆者查考,“Spiritus Sanctus”只是偶爾會被譯為“神風”,與另一個拉丁原文詞語“Spiritus Domini/Spiritus Dei”的中文對譯詞有所混淆。然而在劍橋大學抄本的《會編》,除了第一章的三處以外,其后二十七章中所出現的“圣風”都被寫成了“圣神”,而徐若翰在抄錄后面的經卷時,又全部改回“圣風”一詞。這個看似奇怪的變動,也可以進一步證明劍橋大學抄本是白日昇去世之后完成的。不過,徐若翰沒有解釋為何要在匯編福音書時改動白日昇反復論辯而刻意選擇的譯名。他對白日昇的立場是有所了解的。⑥筆者的考證是:上述關于“風”“神”譯名的引文來自白日昇1704年3月寫給顏珰的信,信文空白處用中文手寫的“凈風無言之新教”(A.M.E.407: 425)一句,字體粗糙難看,筆跡明顯不是徐若翰的,很可能是白日昇自己所寫。而且此時他還未見到徐若翰,直至4月他才初次提到徐以慕道者身份來訪。不過,在白日昇于同年7月寫給意大利圣方濟各會士葉尊孝(Basilio Brollo de Glemona, 1648—1704)的長信中,信文空白處同樣出現“凈風無言之新教”一句(A.M.E.424: 260),及其他大量引自儒家典籍的文句,其筆跡顯示為徐若翰所寫。從筆跡比較上看,徐若翰是后來才參與白日昇關于“神”與“圣風”譯名的論辯的。他的任務之一,是幫助白日昇找到相關中文資料,并抄寫在白日昇信文的空白處,作為其信文中相關論述的參考。如不是為了迎合當時通行的譯名“圣神”,也可能是他不清楚拉丁文原文的微妙區分,故而認為“圣風”不如“圣神”更適于體現“Spiritus Sanctus”在三位一體中與圣父、圣子等同的位格。不論緣由為何,他將“圣風”改為“圣神”似乎是有意為之,留下了自己對譯文再加工的痕跡。

除“圣風”這個核心譯名之外,劍橋大學抄本對卡薩納特抄本中某些稱謂的譯名也做了改動。例如,卡薩納特抄本《若翰攸編耶穌基督福音》第三章記載了尼閣徳(Nicodemus)夜訪耶穌談論“再生”的問題。他稱呼耶穌為“臘被”,亦即Rabbi一詞的音譯,但此稱謂在劍橋大學抄本《會編》的第七章則被改為相應的意譯詞“師”。⑦《天主降生言行紀略》,見《耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻》,第4冊,第79頁。其實,在卡薩納特抄本《若翰福音》第一章中,已經出現了“臘被”的譯名,隨后給出了“譯師”的短注,標明其含義。如從白日昇的角度看,這個外來音譯詞也許會達到某種“異化翻譯”(foreignizing translation)的效果,讓讀者意識到“臘被”乃是依臘爾人(即以色列人)中一個特殊的群體。然而,如從徐若翰的角度看,他也許認為這個外來音譯詞頗為怪異,不利于中國讀者理解,因而直接改用卡薩納特抄本注釋中的“師”。不過,徐若翰顯然不了解拉丁文《圣經》的原文實際上另藏玄機:在尼閣徳所說的“Rabbi, scimusquia a Deovenisti magister”這句話中,“magister”也同樣有“師”的意思,只不過是泛指,而不像“Rabbi”是特指。這樣,卡薩納特抄本中的“臘被,我等明知爾為神使之師”是借助音譯、意譯的區分而做出的動態式翻譯(dynamic equivalence)。而劍橋大學抄本經徐若翰改過之后,譯成了“師,我等明知爾為神使之師”,如此不但讀起來有些拗口,而且失去了原文中特稱詞“Rabbi”與泛稱詞“magister”之間的區別,結果反而弄巧成拙。

不論徐若翰早前對抄本經文進行的改動是否合理,我們可以得出兩個結論:第一,卡薩納特抄本成于白日昇逝世之前,體現了白日昇本人的譯經取向;而劍橋大學抄本則是白日昇去世以后,由徐若翰再行抄錄,抄寫時做了少量修改。如前所論,四福音書的匯編工作乃是徐若翰一人所為。劍橋大學抄本既然包括徐若翰的《會編》,那么其中對諸如“圣風”“臘被”等特殊詞匯的改譯,應該就不會在白日昇尚且存世的時候進行。第二,我們不但應以“白、徐譯本”取代之前“白日昇譯本”的命名,而且也要訂正學界對此譯本的片面認知,避免將兩種抄本視為內容相同的一個版本,與其他譯本進行不恰當的文本比較。①例如,趙曉陽曾列表比較“白日昇譯本”、馬士曼譯本、和合譯本、思高譯本的一些專有名詞,其中包括了“白日昇譯本”列出的“圣神”“師”(《二馬圣經譯本與白日升圣經譯本關系考辨》,第47頁)。其實它們只出現在劍橋抄本中,而在早出的卡薩納特抄本中則分別為“圣風”“臘被”。又如,內田慶市舉例比較《四史攸編》、卡薩納特抄本、馬禮遜譯本和馬士曼譯本中對“Holy Spirit”(即Spiritus Santus)一詞的譯法,認為《四史攸編》的“圣神”是錯寫了卡薩納特本的“圣風”。但他沒指出這種情形只適用于四福音書部分,而在其余經卷的譯文中,《四史攸編》仍采用“圣風”一詞(“Jean Basset’s Translation of the Bible into Chinese[白日昇漢譯圣經考],” 第96—99頁)。如果忽略這些細微但重要的差別,不但會造成對白、徐譯文的偏頗理解,而且也難以有效澄清該譯本對后世譯本的影響力。徐若翰在兩個抄本間所作的更改,雖然數量不多,卻在微妙的差別之處證明白、徐二人的譯經取向不一定完全一致。換句話說,得以存留至今的兩部原初抄本,為我們揭示這一未能譯完的首部中文《新約圣經》的復雜面貌。

3.白、徐譯本語言的雜糅色彩

白、徐譯本的譯文采用了文言語體,不過風格偏于淺近,且時而夾雜口語化的表達。下引白、徐所譯《若翰攸編耶穌基督福音》第二章“加納婚宴”的一段經文為例,與陽瑪諾《圣經直解》中“三王來朝后第二主日”譯出的同一段經文進行比較:

維時于加納加理勒亞地有婚宴,耶穌圣母與厥席。耶穌偕宗徒并見請赴。酒幾罄。耶穌圣母語:“伊酒罄。”耶穌應曰:“女者,予與汝何與?予時尚未至。”圣母語仆曰:“從伊命,可悉行。”依厥俗,堂下設有石鐏六,以供盥,鐏各幾容三兩肩。耶穌語仆曰:“滿注罇水。”仆注滿。耶穌語之曰:“今取以送監酒者。”仆者如命。監一嘗變酒之水,弗知厥自。知惟汲水仆。監呼婚者曰:“凡進酒必先旨。客酣,乃進次。爾留旨酒至今。”是耶穌第一圣跡,行于加納加理勒亞地。且顯厥榮光。且厥宗徒允信。(《圣經直解》)②陽瑪諾:《圣經直解》,見《天主教東傳文獻三編》,第4冊,第1655—1657頁。

及第三日,有新婚于加里辣之加納,耶穌之母在焉。耶穌與厥徒并見邀赴婚筵。及酒幾缺,耶穌之母語之曰:“伊家無酒矣。”耶穌答之曰:“婦者,余與汝何與?吾時未至。”厥母諭役輩曰:“凡其所命者,汝依行。”彼有六石缸,以供如達人攸習之盥,每缸容三兩桶。耶穌語役曰:“以水注滿缸。”伊等即盡滿幾溢。耶穌又語之:“今汝舀送司席。”伊即送。司席一嘗水變之酒,弗知厥自。役汲水者乃知之。司席呼新郎曰:“凡進酒者先旨。客既酣,乃進醨。爾乃留旨酒至今。”此乃耶穌始行之跡,于加里辣之加納。所以著己榮光,且厥徒允信。(白、徐譯本之《若翰攸編耶穌基督福音》)

Et die tertia nupti? fact? sunt in Cana Galil??, & erat mater Iesu ibi.Vocatus est autem & Iesus, & discipuli eius, ad nuptias.Et deficiente vino, dicit mater Iesu ad eum: Vinum non habent.Et dicit ei Iesus: Quid mihi & tibi est, mulier? nondum venit hora mea.Dicit mater ejus ministris: Quodcumque dixerit vobis, facite.Erant autem ibi lapide? hydri? sex posit? secundum purificationem Iud?orum, capientes singul? metretas binas vel ternas.Dicit eis Iesus:Implete hydrias aqua.Et impleverunt eas usque ad summum.Et dicit eis Iesus: Haurite nunc, &ferte architriclino.Et tulerunt.Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam, & non sciebat unde esset, ministri autem sciebant, qui hauserant aquam: vocat sponsum architriclinus,& dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum point: & cum inebriati fuerint, tunc id, quod deterius est.Tu autem servasti bonum vinum usque adhuc.Hoc fecit initium signorum Iesus in Cana Galil??; et manifestavit gloriam suam,& crediderunt in eum discipuli eius.①Biblia Sacra vulgate editionis (1592), accessed October 6, 2016, http://bibbia.filosofia.sns.it/p_TOC15920000Vulgata15920000V ulgata.php.

如果與武加大版《圣經》的原文相比較,本段再次證明了白、徐譯經采取的直譯原則。在語序方面,如“有新婚于加里辣之加納”“彼有六石缸,以供如達人攸習之盥”等句,與拉丁文原文保持了一致。白、徐也非常注意譯文的精確性,如將“Quodcumque dixerit vobis, facite”譯為“凡其所命者,汝依行”,而不是陽瑪諾的“從伊命,可悉行”,又如將“Et tulerunt”直譯為“伊即送”,而不是陽瑪諾的意譯“仆者如命”。此外,白、徐譯文力求還原拉丁文與中文在人稱代詞及單復數方面的某些細微差別,如在耶穌之母說話時用“語之”對應原文的“eum”,用“役輩”反映出“ministris”的復數,以及用“伊等”對應原文“impleverunt”表示的第三人稱復數,這些細節都沒有在陽瑪諾的譯文中被刻意體現出來。

在行文風格、遣詞用句上,白、徐譯文明顯比陽瑪諾譯文淺近易讀。陽瑪諾偏向于展現高古典雅的風格,時而用冷僻的奇字險句,讀來令人有艱深晦澀之感。他后來翻譯的靈修著作《輕世金書》(1640),也沿用了這種風格,曾被學者形容為“譯筆古奧”,更有人分析陽瑪諾乃是模仿古經《尚書》的“謨誥體”。②陳垣:《再論遵主圣范譯本》,見《陳垣全集》,第2冊,合肥:安徽大學出版社,2009年,第493頁;李奭學:《譯述:明末耶穌會翻譯文學論》,香港:香港中文大學出版社,2012年,第376─382頁。同是用文言文迻譯經典,白、徐的譯文并不偏重古奧的文詞,如“酒罄”“石鐏”“監酒者”“婚者”等,而是用“無酒”“石缸”“司席”“新郎”等相對接近口語的詞匯。尤其是在翻譯人物對話部分時,白、徐似乎有意向日常語言靠攏,因而耶穌之母說“伊家無酒矣”,而不說“伊酒罄”;耶穌說“以水注滿缸”“汝舀送司席”,而不說“滿注罇水”“取以送監酒者”。

白、徐在翻譯經文對話部分時,常使用日常口語或混雜了口語的淺文言,其風格近于清中期的某些流行白話文學作品。仍以《若翰攸編耶穌基督福音》為例,白、徐譯文多次出現了“爺”這個口語稱謂,都是別人在與耶穌對話中對他的稱呼。如第四章中西加的撒瑪列婦人對耶穌說:“爺,爾無汲水之器,井亦深,爾則何由得活水?”武加大版《圣經》原文為“Domine”,是對尊上者的敬稱。在中文用法中,“爺”既可以是對年長男子的尊稱,也可以是對主人、官員或尊貴者的稱呼。③關于“爺”字的釋義,見吉常宏主編:《漢語稱謂大詞典》,石家莊:河北教育出版社,2001年,第1123、1278頁。白、徐選取了后一種用法對應“Domine”一詞。相比較而言,晚明入華的艾儒略在其《天主降生言行紀略》的“西加乞水化人”條中,將西加婦人說的這句話譯為:“尊者,無可用汲,顧安得活水乎?”④《天主降生言行紀略》,見《耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻》,第4冊,第82頁。此處的“尊者”除了作為佛教的稱謂外,還指地位或者年輩高的人。后一用法也接近原文“Domine”的本意,但卻不像白、徐用的口語詞“爺”那樣貼近實境及說話者的身份。與此同類的例證還見于《使徒行》第十六章,白、徐將獄卒對保祿等人的稱呼“Domini”譯為“爺們”。①Biblia Sacra vulgate editionis (1592), accessed October 6, 2016, http://bibbia.filosofia.sns.it/p_TOC15920000Vulgata15920000V ulgata.php.這一遵循直譯的復數稱謂,在清中前期諸如《隋唐演義》《樵史通俗演義》《綠野仙蹤》《紅樓夢》等白話小說中也時常出現,故而在白、徐譯文中使用得全無滯礙。

總體而言,清代天主教文獻以文言書寫為主,白話書寫只是支流末節。②據鄭海娟研究,明清時期的白話中文天主教文獻有不下三十種,但遠遠不能與同期多達數百種文言文獻相比。見鄭海娟:《賀清泰〈古新圣經〉研究》,博士學位論文,北京大學,2012年,第45—52頁。而這兩種書寫的主次關系,其實也體現了傳教策略的選擇。艾儒略、陽瑪諾等耶穌會士對上層傳教路線的偏好,自不會得到奉行下層傳教路線的巴黎外方傳教會的認同,從而導致白、徐的譯本偏離了耶穌會士所青睞的典雅之風。然而,白日昇在其《建議書》中明確將漢譯《圣經》的目標讀者定位于文人學者,強調如果他們能像學習儒家經典一樣熱心研讀《圣經》,就會從孔子的門徒變為耶穌基督的門徒。在中國傳教的一個有效方式,就是利用中國人好學的天賦,給他們一本中文《圣經》和中文日課。③Fran?ois Barriquand et Joseph Ruellen, op.cit., pp.218, 223.這兩種相左的傾向可能會令白、徐在譯經語體的選擇上陷入兩難,既不能使用陽春白雪的古奧文言,又不能使用下里巴人的俚俗白話。由此可見,白、徐譯本仍未能擺脫漢語文言、白話分離所造成的困擾,其混雜了口語白話的淺近文言語體風格,也許是在兩難境地中的折中之舉。

直到一百年后,法國耶穌會士賀清泰(Louis Antoine de Poirot, 1735—1813)因應新的傳教形勢,在譯經語體上做出了重大突破。他堅持“本意”和“土語”的原則,完成了第一部注解版白話文《圣經》譯本,不但脫離了早期傳教士以學術路線及文言語體為主導的譯述文本,而且超前于19世紀中后期由新教傳教士大力倡導翻譯的白話譯本和方言譯本,為近代天主教的譯經事業做出了開創性的貢獻。④近期關于賀清泰所譯《古新圣經》的白話文語體的研究,見鄭海娟:《賀清泰〈古新圣經〉研究》;李奭學:《近代白話文·宗教啟蒙·耶穌會傳統—試窺賀清泰及其所譯〈古新圣經〉的語言問題》,《中國文哲研究集刊》2013年第42期,第51—108頁;宋剛:《“本意”與“土語”之間:清代耶穌會士賀清泰的〈圣經〉漢譯及詮釋》,《國際漢學》2015年第4期,總第5期,第23—49頁。

四、奸臣與偽君子:徐若翰筆下的耶穌會士

正因其獨特的生平經歷,我們才能理解名不見經傳的徐若翰在“語云”長信中對耶穌會士做出的負面評價。他不但依據自己對教會狀況的認識,批評耶穌會士對特使多羅前恭后倨,堪比世俗的人情反復,而且還熟練引用《圣經》原文和事例,力陳耶穌會士悖逆天主圣意的不當行為。從這個意義上講,徐若翰手書的信稿既反映了中國禮儀之爭的復雜面貌,也呈現出清中前期少數中國信徒心目中一種另類的耶穌會士形象,即奸臣與偽君子形象。

1.徐若翰關于清初教會狀況的認識

在“語云”信中,徐若翰謙稱自己是“忝居教末”的“小子”。然而從信文內容看,他對清初教會的整體狀況,尤其是教務發展中遇到的各種問題都相當熟悉。

首先,圍繞教宗特使來華的議題,徐若翰論及天主教的圣職品級。晚明入華的耶穌會傳教士,曾向中國信徒介紹天主教的圣職品級。艾儒略在其《西方答問》中介紹:“道科之中,復有品級。弊鄉從下一品起算,至于八品。而諸先生乃第七品,稱為鐸德者。有此職任,方可承受大祭之權,而為教化宗主所命,四方敷教者也。”⑤《西方答問》,見葉農整理:《艾儒略漢文著述全集》,下冊,桂林:廣西師范大學出版社,2011年,第151頁。如若按照這種算法,身為鐸德的傳教士可謂高階神職人員。在教宗委任多羅為赴華特使以前,與中國人直接交往的最高階神職人員只到主教或宗座代牧。而教宗特使多羅來華現身說法,表明在主教之上還有“大主教”(相當于宗主教或樞機主教)一級。①多羅于1701年12月5日被教宗克萊蒙特十一世封為安提阿宗主教(Patriarch of Antioch)及全權代表教宗的教廷特使(Legate a latere),同月27日授予主教(bishop)職銜。1710年1月17日,教廷傳信部派六位傳教士到達澳門,授予多羅以樞機主教(cardinal)職銜。見Rosso, op.cit., pp.149, 183—184.徐若翰在信中提到多羅的特殊身份,說“大主教多大老爺”是奉“教化皇之圣命”而東來,其“道德之高,品望之尊,敝國之人不知也。當如何其延納、如何其禮敬,敝國之人亦未諳也”。他作為“天主圣教會之首”,得到皇帝特殊禮遇,地位高過中國教區的主教及宗座代牧等職,當然更高于主教之下的司鐸神父。

徐若翰如此強調多羅的尊貴身份,目的正是要明確天主教的等級秩序,進而判定耶穌會士“諸公”乃是以下犯上,“欺罔于我皇上,困阨于爾大主教,背叛于教化皇,且讎視夫天主者,不外是矣”。這個被他概括為“矯抗”的罪名,有意無意地將天主教的圣品制度與中國的皇權制度糅合在一起。換句話說,耶穌會士的所作所為是對“神政”和“人政”的雙重背叛。

徐若翰對當時中國教會狀況的另一種認識,是傳教人員嚴重缺乏,難以應付各地日益增加的信徒的需要。晚明至清初的一百年間,這個問題早就被傳教士和信徒們經常關注,卻一直未能得到有效解決。據統計,從1630年至1680年,在華天主教傳教士人數徘徊在30到40人之間。到17世紀末和18世紀初,人數增至140人左右,達到此期傳教事業的頂峰。但在1708年,由于受到禮儀之爭的影響,總人數不足80人,急劇減少了近一半。②Standaert, ed., op.cit., pp.300—304.清初傳教士也由盛入衰,傳教士被成批驅逐出境,這一歷史性轉折點恰好為徐若翰所親歷和感同身受。他很自然地將問題歸咎于耶穌會士:

諸公久不欲傳教者之多,而且不欲別會之相雜與此國也。噫!是何心哉?九州士女,誰非上主之赤子?溺于迷流而待援者遍天下矣。諸公如果愛人如己,吾恐雖千百鐸德來茲,有未能遍起斯人而滿是愿者。矧以寥寥數位,而欲盡任扶挽多方之責乎?恐或連奏技藝,以充供俸之不足矣。況天主圣教,自先明時來此,幾二百年矣,諸省尚多不聞名聲。即幸得入教,而居不一地。有六七年,或十數年,不得一遇鐸德者。安在傳教者之可少哉?

徐若翰認為,傳教士的缺乏并非都因選拔嚴格、路途遙遠的實際困難所致,反而起源于耶穌會士的一己之私,不希望其他修會插手中國教務,取得與其相等同的地位。既然所有中國人都是天主的兒女,即便有“千百鐸德”來華傳教也不見得滿足需要,而當時只有“寥寥數位”耶穌會士供奉朝廷,如何能勝任“扶挽多方”的責任?徐若翰的指責多少有些夸大,不過他從這個角度切入當時教會面臨的困境,應該是經過了一番思考之后的判斷。

上段引文表明,徐若翰對入華各修會之間相互排斥和分離的情況也有一定的了解。明清之際,除了較早入華的耶穌會、多明我會、方濟各會之外,巴黎外方傳教會和遣使會也先后進入中國南方沿海及內陸地區傳教。從整體傳教路線上講,耶穌會的上層精英路線及補儒易佛的調適策略與其他修會的主流立場截然不同,成為導致中國禮儀之爭的一個主因。實際上,不但耶穌會內部由于各種問題產生過摩擦和爭議,而且反對耶穌會的修會也并非和諧一致,比如前述巴黎外方傳教會與遣使會就曾因四川教權歸屬問題一度陷入糾紛。不過,徐若翰信中主要針對耶穌會士的傳教路線和門戶之見,批評其“會分彼此”的做法會對傳教事業造成嚴重破壞,即他所謂“教以利、顏二姓而分,是將連天主教、耶穌會之名俱滅矣”。所以在信稿末尾,徐若翰懇切勸誡耶穌會士“急早改圖,復修原好”,期望能夠得以避免“裂教”的“慘禍”。

此外,入華各修會之間的紛爭常常與葡萄牙的保教權(Padroado)錯綜交織在一起。徐若翰對這個問題似乎也有所察覺,因而在提到多羅來華的目的時,特意將教會教權與世俗王權放在對立的位置:

若大主教之來中國,豈欲與諸公相分地以傳教哉?承教宗簡搜代巡東方之命,特為較正教規而來耳。即他會來此者,亦只為愛人如己耳。果誰是欲竊據人國者耶?又豈中國疆土,諸公傳教于斯,即為波爾都瓦國之屬邑耶?

文中“波爾都瓦國”是原來的“貴國”涂改后加的,可能徐若翰感到后者的表達不夠明確,就將“貴”字涂掉,代之以具體的國名。所謂的“波爾都瓦國”,就是指葡萄牙。16世紀初,教宗列奧十世(Leo X, 1475—1521)將南美洲、非洲和遠東地區的保教權授予葡萄牙。為阻遏競爭對手西班牙在亞洲的勢力擴張,葡萄牙于1576年得到教宗格利高里十三世(Gregory XIII,1502—1585)的準許,在澳門成立一個新教區,主要處理中國、日本的傳教事務。依據保教條款,傳教士需獲得葡國政府的批準,并搭乘葡國商船前往亞洲,傳教津貼由葡國提供。葡萄牙國王可以向教宗推薦中國主教人選,而葡國駐澳門的總督有權監督中國的傳教事務。1585年,格利高里十三世賦予耶穌會在中國和日本傳教的特權,不過需以服從葡萄牙的保教權為條件。①Standaert, ed., op, cit., pp.286—287, 296.此后的一百年間,入華耶穌會士基本處于葡萄牙勢力影響之下,代表葡萄牙的國家利益。徐若翰直接改用“波爾都瓦”,而且將耶穌會士傳教與中國成為其屬邑并提,矛頭所指正是葡萄牙的保教權。

明清之際,中國教務的很多矛盾和沖突都與葡萄牙保教權問題相關。一方面,羅馬教廷逐漸加強了對中國教務的介入和控制。教宗克萊蒙特八世(Clement VIII,1536—1605)于1600年發布諭令,準許方濟各會、多明我會、奧斯定會等修會入華傳教,打破了耶穌會的壟斷,不過各修會仍需服從葡萄牙的保教權。1633年,教宗烏爾班八世(Urban VIII, 1568—1644)頒令準許不同國家和修會的傳教士入華傳教,進一步脫離了葡萄牙保教權的限制。1680年,教廷傳信部不顧葡萄牙國王的反對,直接派傳教士到中國建立教區,并委任宗座代牧,令教廷的影響力大為增強。另一方面,西班牙和法國不斷在遠東擴張勢力,也與葡萄牙的保教權產生摩擦。1630年代,西班牙依據教宗烏爾班八世的諭令,支持多明我會士進入中國福建傳教,很快就因中國信徒祭孔、祭祖的問題與耶穌會士正面對峙。②Standaert, ed., op.cit., pp.296—297.1680年代,法國得到教廷傳信部的支持,派遣法國耶穌會士和巴黎外方傳教會士入華傳教。他們試圖建立代表法國勢力的獨立教區,卻遭到依附于葡萄牙保教權及清朝皇權的耶穌會士壓制,雙方的不滿和成見逐漸加深。③Rosso, op.cit., pp.126—127, 151, 156.在日益緊張的情形下,代表教廷立場的多羅出使中國,實際上加劇了葡萄牙王權與天主教教權的矛盾。葡萄牙國王擔心教宗特使侵犯其保教權,企圖對多羅的權能有所限制。教宗則有意排除王權政治的干預,建立教廷的權威,因而破格授予多羅全權處理中國教務的職任。雙方角力的結果,致使多羅乘坐法國商船來華,選用遣使會的畢天祥做中文翻譯,征召巴黎外方傳教會的顏珰到北京與耶穌會士辯論,之后還公開了教廷禁止中國禮儀的通告,可以說處處針對著采取文化調適策略的耶穌會士,及持有保教權的葡萄牙勢力。即便徐若翰不一定全面了解各方矛盾的歷史淵源,但他指出多羅此行是“特為矯正教規而來”,可見他已經意識到問題的關鍵所在。他對當時復雜形勢的判斷顯然受到了白日昇及教廷一方的影響,因而在信中體現了非常鮮明的反耶穌會立場。

2.徐若翰對耶穌會士的批判

徐若翰鋪寫“語云”長信,目的是以多羅在使華期間受到阻撓和不公正待遇為線索,從多個層面揭露和批判在華耶穌會士的不當行為。

在信文開篇,徐若翰引用了俗語“人情反復,初終易轍”指責耶穌會士,并聲言“此等話,似只可為世俗人道,而不當為行道君子誦。然竊見諸公今者之待大主教多大老爺,其情盡似于此。幾罹身靈俱殺之害,而恬然自以為得計。小子忝居教末,目擊而心為諸公傷。故竭愚衷而為諸公道”。他敢于使用如此嚴厲的措辭,自有充分的證據。多羅抵達京城之后,先是受到了康熙帝的優渥禮遇,但還未來得及“開陳教要”,就不得不離開京城南下,轉往南京、廣州,最后以“配澳之遷”慘淡收場。整個事件大起大落,令人幾乎難以置信。多羅自己受到天壤之別的待遇,“昔日炫耀輝煌而趨堂陛,今則凄其冷落而遞殊域;昔日官寮戍役,恭迎虔送而恐或慢,今則彝目兵丁,嚴禁監守而圖加害”。更有甚者,他身邊的助手和支持他的傳教士也都紛紛遭遇厄運。徐若翰特別提及其中四位人物,作為事件有違常情的例證:1.“堂前調開記室之陳生”,陳生可能是指擔任多羅中文秘書的陳若翰(John Chin Hsiu),在多羅離京后被捕。①Ibid., p.170.2.“鎖去譯言之畢公”,畢公就是擔任多羅隨行翻譯的遣使會士畢天祥,他也在與多羅離京南下途中被捕,先押解到北京,再遣送四川,后再押回北京,而后1710年被遣送到廣州羈押,直到1726年才恢復自由。②見《1697—1935年在華遣使會士列傳》,載《16—20世紀入華天主教傳教士列傳》,第549頁。3.“沙公承使報禮,何因忽焉而見罷?”,沙公是指沙國安(Sabino Mariani,1665—1721),多羅向康熙帝推薦他隨行返回羅馬,呈送康熙欵賓贈予教宗的禮物。本來沙國安已獲準與法國耶穌會士白晉(Joachim Bouvet, 1656—1730)一同前往,但多羅留京多日,卻一直未能明示教宗的禁令,引起了康熙帝疑慮。在多羅離京之后,康熙帝就以不確定多羅真實身份為由召回了沙國安和白晉。③Rosso, op.cit., pp.160—162, 170.4.“赫公出入多府,何罪突而被囚?”,赫公可能是指巴黎外方傳教會的赫宣(Pierre Hervé, ?—1710)。1706年底康熙帝下令各地傳教士必須領票方可留在中國,多羅于次年初發表“南京教令”,宣布教廷已于1704年禁止信徒祭祖祭孔。此時赫宣正在南京,是多羅支持者之一。多羅一行從南京赴廣州,赫宣則因堅持反對耶穌會士的立場而被驅逐到澳門,與多羅一起遭到禁錮和苦待。④“Pierre HERVé,” Archives des Missions étrangères de Paris, accessed October 29, 2016, http://archives.mepasie.org/fr/notices/notices-biographiques/herva-c.這四位人物所遭遇的變故,令徐若翰懷疑事件背后有耶穌會士在從中作梗。

其次,徐若翰認為耶穌會士借著出入皇宮、親近皇帝的便利,積累了相當可觀的政治資本,堪稱“權傾中外、威懾同類”。如果善用這種權勢,推動公教(即天主教)在中國的傳播,必然功德無量。然而恰恰因為耶穌會只考慮“一己一黨之私”,不但破壞其他修會在福建、四川、云南等地的傳教活動,而且暗中作梗,阻撓多羅與康熙皇帝的會面和溝通,結果導致“一教俱搖”的惡果。此前傳教士被逐澳門,主要是由于教外人發動反教活動。如今傳教士被逐澳門,罪魁禍首卻來自教會內部的耶穌會士。對比今昔,徐若翰非常憤慨和不滿,說:“已耳,嗟嗟!夫恃寵行謀,自殘同類,此流俗貪利慕祿者之所為也。諸公素謂正誼明道者,而今所行,乃尤甚于流俗。且流俗所不忍為者,而實倡率為之!”如此措辭嚴厲的批判,連其他反對耶穌會的傳教士也鮮有為之。難怪白日昇看了信稿后,即便認同徐若翰的立場,也不得不禁止他寄給當時在清廷御前供職的耶穌會士。可以想象,一旦這份指斥耶穌會奸詐弄權的信件公之于眾,很可能引起軒然大波,而耶穌會與包括巴黎外方傳教會及其他修會間的嫌隙和沖突將會愈演愈烈,更加損害已然步入困境的傳教事業。

再次,徐若翰在信中多次強調“教化皇”(即教宗)和多羅大主教的權威及正統地位,以反襯在華耶穌會士對此教會歷史傳統的破壞。在教、俗相左的中國禮儀上,徐若翰認為:“今經教皇所準,即如天主所準,已判然如黑白之分。故惟凡屬教下,于所被革諸邪端,不可不知之而絕之。若乃疏遠天主者,縱聰明深察,而神政自不同于人政,各有統屬,不得與議,而亦毋容再議已矣。”這句話非常直白地表達了教會傳統中“教宗無誤”的觀念。既然教宗的言論等同于天主的言論,任何信徒都不得懷疑和議論。從這個角度看,耶穌會士“背叛”教宗并且“仇視”天主不是明目張膽的,所以徐若翰指斥他們“陰行手腳于內,陽諉惡名于人”。

此外,徐若翰還熟練地使用譯經過程中掌握的《圣經》經句,批判耶穌會士忘記甚至背離了基本教義。例如,在提到“神政”與“人政”各有統屬之后,徐若翰援引《圣保祿與戈林多人輩書》的一句告誡:“汝間有遇爭端,敢求質于外教,而不求質于圣輩者?汝曹豈不知,圣輩后必審此世?”他還在引文下面注明此句見于“《第一書》之第六章”,可見他對參與翻譯的《新約圣經》譯本的熟悉程度。有意思的是,徐若翰的引文與卡薩納特抄本及劍橋大學抄本的文字略有差異。后二者都將拉丁原文的“iniquos”譯為“惡黨”,但此處徐若翰改譯為“外教”,似乎偏離了本意。他之所以如此改動,可能是考慮到耶穌會士在禮儀之爭中企圖利用“人政”干預“神政”,即請求康熙皇帝判決信徒是否可以參與祭祖、祭孔活動。如用“惡黨”影射“人政”,這個貶義詞可能會讓徐若翰背上冒犯皇帝的罪名。而如改用“外教”,詞意不準確但相對中性化,則至少不會讓批判對象找到反擊的借口。

在另一處,徐若翰又引用了《圣保祿與戈林多輩書》中的兩段經文,以斥責耶穌會士“會分彼此”的做法,認為完全背離了基本教義和使徒傳統:

至若會分彼此,是后人人我之私也。列會諸圣,昔蒙主恩而立會,原以起衰救弊耳。顧其或同時,或異時,皆非各任己意,欲分別人我而為也。圣保祿不云與戈林多輩乎?其書曰:“吾聞汝中有言,我屬則法,我屬亞玻羅,我屬保祿者。豈基利斯督已分裂乎?保祿豈為汝等被釘十字架乎?且汝眾因保祿之名受洗乎?”夫諸圣宗徒,不甘分彼此者。圣而公教會,諸圣相通功,總以為主也。是以圣保祿又明云:“亞玻羅系何物?保祿乃何物?皆汝所信從者之仆也,各得主所給。我已栽,亞玻羅已澆,主乃與長。栽者、澆者皆無物,而與長者主也。栽者、澆者乃一也,各依厥勞,而將得報矣。”經書之言如是。諸公嫉忌相參雜,想念誦《性博錄》與《萬日略》及諸圣經書時,獨無自訟之苦耶?

這兩段分別見于《第一書》的第一章和第三章,被徐若翰用得恰到好處。圣保祿批評戈林多人按著各自認可的領袖劃分派別,卻忘記了基利斯督(即基督)實際是合一而不可分的。清初耶穌會士與其他修會之間“各任己意”“分別人我”的紛爭,可謂早期教會分裂情形的一個翻版。徐若翰引述宗徒的原話,其意圖不言而喻,就是要告誡耶穌會士不可固執私意和門戶之見,偏離以基利斯督為中心的正統教義。《性博錄》即通常所說的《信經》(Credo),其中有“圣而公教會,諸圣相通功”這句關于教會合一的信條。徐若翰認為,耶穌會士就像戈林多人一樣是屬血肉的人,充滿嫉妒和紛爭,失去了“相通功”而達致教會合一的正見。他反問耶穌會士是否有“自訟之苦”,實際是在諷刺他們的言行不一。

除了直接引用經文外,徐若翰還時而化用《圣經》中的某些關鍵詞和意象增強論辯的說服力。例如,在描述多羅被禁錮的情景時,他會將其與宗徒下獄的故事相連類,“坐守一室,有如圣保祿之縲紲;前后防禁,不異伯多羅之受鎖”。又如他將耶穌會士自行劃定的屬地比作“園林”,說“可惜滿園野果,不受修治,今而后恐徒為物主所厭,不得結嘉實,而必伐必焚矣”。這段就是化用了《若翰福音》十五章耶穌向門徒宣講的關于葡萄樹和樹枝的譬喻。

從這些引用和化用的例證可見,“語云”長信的行文風格完全符合前述馬青山關于徐若翰引用《新約圣經》原文指責行為有失的傳教士的記載。同時代的李安德等中國神職人員,或許比徐若翰更熟悉《圣經》本文,但他們大都礙于自己的身份,有意無意地避免使用過激的批評言論。反觀徐若翰,既沒有神職身份的約束,又因為譯經工作而對相關經文耳熟能詳,這種機緣巧合的條件使他能夠充分嶄露文才、直抒胸臆。

3.徐若翰對多羅和耶穌會士的形象塑造

在“語云”長信中,徐若翰對多羅這位在禮儀之爭中的核心人物給予了格外的關注。他從普通教徒的視角出發所作的描述值得留意。尤其是在1707年到1710年間,徐若翰一度伴隨在多羅的身邊,因而這封早已寫就但最終未寄出的信稿為他對多羅的觀感定下了基調。

在徐若翰的筆下,多羅的形象是與耶穌會士的形象截然相對的。他高尚的道德和尊貴的品望最初不為中國人所知。然而,多羅展示了對教化皇的忠心,以及對天主的忠心,從而贏得了信徒的認可和支持。另一方面,多羅得到康熙帝的高規格禮遇,頗有位極人臣之象:

初至天津,走使慰勞。戴病京都,肩輿入內。賜坐賜宴,親垂顧問。命醫療病,命官宿候,湯泉浴疾,伻頻問慰。暢春燈火,新閣欵賓。錫奶酪而示分甘之愛,奏御樂以表同慶之歡。日常大官給俸,時或內廚頒饈。種種殊恩,曠古且未有以待親臣勛臣者,而今特行于賓臣。噫!使諸公即為近日也者,須知我皇上雖素著寬仁柔懷之德風,而若是隆重之錫,亦必不可得矣。顧其時,驛路舟車之赫奕,朝堂禮數之崇隆,而耳而目之者,咸識大主教為天主圣教會之首,而得此厚待于皇上。

這里所謂的“賓臣”,是指賓服之臣。在中國朝貢制度下,處于邊遠地區的夷狄之國,向中國表示臣服、順從,被稱為賓臣。多羅所來自的西洋屬賓臣之列,地理位置遠離處于天下中心的天子,而政治、文化方面則被認為低于華夏文明。這種低于“親臣、勛臣”的地位,竟受到康熙帝的隆重禮遇,難怪徐若翰驚嘆“曠古且未有”了。再進一步分析,會發現徐若翰采取“賓臣”的說法另有深意。他似乎故意強調這個“臣子”的角色,將多羅塑造成教宗與康熙帝之間的連鎖,從而達到宗教與政治兩個領域的和諧并存。

然而,這樣高規格的開始卻因耶穌會士的暗中阻撓和破壞,走向了一個悲慘的結局。徐若翰在此為多羅憤憤不平,以堂堂大主教之尊,竟然遭到“前恭而后倨”的待遇,著實令人懷疑耶穌會“諸公”的用心。在他眼中,多羅被監視、禁錮的情形堪比使徒伯多羅和保祿受迫害的遭遇。借助自己熟知的經文,徐若翰有意無意地將多羅描繪成一位正直但遭受迫害的“忠臣”形象,而與其相對的則是耶穌會士暗中害人的“奸臣”形象,以及言行不一的“偽君子”形象。

結語

本文從四份稀見的中文天主教文獻入手,結合文本比照和史料考證,重建了關于徐若翰這位四川普通信徒的歷史敘述。再現他的生平經歷,具有重要的史學研究價值。近年來中國教會史研究呈現開放、多元和綜合的發展趨勢。隨著視野的拓寬和史料的開掘,以區域史、微觀史視角展開的個案研究不斷涌現,揭示以往宏大歷史敘述的盲點,從而使補充甚至重新書寫教會史成為可能。徐若翰個案牽涉的核心史料為數不多,但卻足以增進我們對清初天主教發生重大轉折的那段歷史的認識。還原這位“忝居教末”的“小子”的經歷,將在不同層面挑戰甚至顛覆某些學界流行的看法和觀點。

首先,學界一般認為明清時期天主教傳教士并未在《圣經》漢譯上做出很大的貢獻,直至近年才有部分學者對清代的一個譯本發生興趣,因為該譯本影響了19世紀新教傳教士馬禮遜等人的《圣經》翻譯。這個譯本一般被稱為“白日昇譯本”。巴黎外方傳教會的白日昇的確是此譯本的發起者和主導者,然而徐若翰作為白日昇的助手,在合作譯經過程中起到了不可或缺的作用。他不但幫助白日昇將大部分《新約圣經》經卷首次譯成中文,而且獨自編訂了一種四福音書的匯編,使得此譯本能夠傳諸后世,與新教早期的譯經事業發生直接關聯。在綜合相關史料澄清徐若翰的關鍵角色之后,我們有理由將通常所謂的“白日昇譯本”改稱為“白、徐譯本”。

其次,在18世紀初日益激化的中國禮儀之爭中,中國信徒的直接參與并不多見,只有少數人接觸到爭議雙方的最高層。如福建的黃嘉略、山西的樊守義,曾被傳教士帶到歐洲面見教宗,作為對立方的見證人。不過,很少有學者留意考察教宗特使多羅被康熙皇帝下令驅逐至澳門軟禁期間,身邊除了分為對立兩派的傳教士外,一度有幾位中國信徒朝夕相伴,而其中之一就是徐若翰。他是多羅的堅定支持者,身處中國禮儀之爭漩渦的中心,對當時教務狀況和各修會之間的矛盾有清楚的認識。這種親身經歷在中國信徒中間也極為少見,因而值得進一步關注。

此外,題名為“語云”的無名信被確認是徐若翰親手所寫,揭開了這份長期無人問津的文獻背后所隱藏的秘密。徐若翰在信中以一名“忝居教末”普通信徒身份聲援多羅,直斥耶穌會士自詡“正誼明道”之人,暗中卻“恃寵行謀,自殘同類”,認為他們對多羅前恭后倨的態度,甚至比流俗的作為還要低下。眾所周知,晚明耶穌會士從利瑪竇開始,一直致力塑造近乎理想的“西儒”形象,很多文人信徒也做出了正面回應。不過反面意見同時存在,一些保守排外的人士時常鼓動仇教言論,而其他修會的傳教士也與耶穌會士發生摩擦和爭執。他們發表對耶穌會的批評言論不會令人意外。但徐若翰作為無名之輩,竟然敢于用非常嚴厲的措辭抨擊耶穌會士的傳教路線和作為,其語氣之強烈,甚至超過其他修會某些激烈反對耶穌會的傳教士,在當時實屬罕見。尤其值得注意的是,徐若翰的評論不僅止于在華各修會之間的教權和傳教路線之爭。他能夠熟練引用《圣經》原文,力陳耶穌會士悖逆天主圣意的種種行為,這種方式也是當時絕大多數普通信徒難以企及的。

雖然徐若翰的信稿最終沒有發出,卻明白無誤地呈現了清中前期部分中國信徒心目中一種另類的傳教士形象。從這個角度看,徐若翰手書的“語云”長信不但有其獨特的史學價值,而且也可以作為跨文化研究的一個典型文本,向我們展示明清時期中國人對西方人觀感的多樣性及復雜性。

附錄:

徐若翰手書“語云”信稿原文①“語云”信稿目前尚無影印或重排的現代版本,故在此附錄其原文,以便讀者了解這份具有特殊價值的文獻的全部內容。徐若翰的手書以繁體正字為主,時而摻雜一些俗字和異體字,為使讀者能較為直觀地感受其手書的原貌,筆者使用更接近原文的字體錄入。

語云:“士無先容,卒難遇合。人情反復,初終易轍。”又曰:“當局者迷,旁觀者清。”此等話,似只可為世俗人道,而不當為行道君子誦。然竊見諸公今者之待大主教多大老爺,其情盡似于此。幾罹身靈俱殺之害,而恬然自以為得計。小子忝居教末,目擊而心為諸公傷。故竭愚衷而為諸公道。

夫大主教之來敝國,道德之高,品望之尊,敝國之人不知也。當如何其延納,如何其禮敬,敝國之人亦未諳也。大主教初至廣城,韜光晦跡,固書通諸公,得奏請之力。乃膺綸音而受召者。若使昔日之諸公,即為近日也者。吾憶雖臨以教化皇之聖命,大主教之貴尊,欲致其壅于上聞,只尋常事耳。彼夫凡所經歷督撫重臣,咸遵諭而迎饗護送。時其安處,厚其廩餼。初至天津,走使慰勞。戴病京都,肩輿入內。賜坐賜宴,親垂顧問。命醫療病,命官宿候,湯泉浴疾,伻頻問慰。暢春燈火,新閣欵賓。錫乳酪而示分甘之愛,奏御樂以表同慶之歡。日常大官給俸,時或內廚頒饈。種種殊恩,曠古且未有以待親臣、勳臣者,而今特行于賓臣。噫!使諸公即為近日也者,須知我皇上雖素著寬仁柔懷之德風,而若是隆重之錫,亦必不可得矣。顧其時,驛路舟車之赫奕,朝堂禮數之崇隆,而耳而目之者,咸識大主教為天主聖教會之首,而得此厚待于皇上。又咸知為非有先容之力不至此。

嗟嗟!士無先容,卒難遇合,入世之道,誠有然者。然諸公昔日求榮于我皇上以待大主教,是雖只以敬大主教哉?可知其心之所以忠事教化皇,而崇奉天主矣。倘始終不易是念,則我皇上之隆禮,必將有加,而大主教奉教皇聖命而來之正意,必有所昭著于教眾。不只為區區世俗人情,以至于如此。則諸公豈不自利利人,而愛天主愛人之克全乎?夫何變幻不常,未匝期而榮瘁殊觀,大主教竟未得一對我皇上,開陳教要而南還。且皇上已有各省巡堂之許而不得踐,是豈我皇上之爽約于大主教哉?想屬諸公之中沮矣。何也?諸公會堂,多有不合教規之端。言論之際自以為是、倨傲已形。諸貴堂不納大主教之履,彼各省之堂多有效尤,京都者又如何可經正人之目?緣是包羞行計,成此貝錦,談言微中,盛情忽替。甫離京都,堂前調開記室之陳生;剛到山陰,舟中鎻去譯言之畢公。金陵之席未煖,突來住廣之旨;沱城之居未定,旋遭配嶴之遷。昔日炫耀輝煌而趨堂陛,今則凄其冷落而遞殊域。昔日官寮戍役,恭迎虔送而恐或慢;今則彛目兵丁,嚴禁監守而圖加害。坐守一室,有如聖保祿之縲絏;前後防禁,不異伯多羅之受鎻。人情反復,初終易轍,寧不可為諸公朗吟而長誦也耶?嗚呼,一大主教也,前恭而後倨,諸公果何心哉?事事悉出諸公之謀畫,豈曰大主教有不得于我皇上而然乎?

試察大主教,數月皇都,進退以禮,敷奏以恭。但見恩賜日益,而眷顧維殷矣。雖教俗有不侔之處,而近來因革之條,大主教原未嘗向教外而計從違。良以數十年之積疑,今經教皇所準,即如天主所準,已判然如黑白之分。故惟凡屬教下,于所被革諸邪端,不可不知之而絕之。若乃?遠天主者,縱聦明深察,而神政自不同于人政,各有統屬,不得與議,而亦毋容再議已矣。如或欲有所辨,要惟自相酌量可耳。昔聖保祿與戈林多軰曰:“汝間有遇爭端,敢求質于外教,而不求質于聖軰者,汝曹豈不知,聖軰後必審此世。”(見《第一書》之第六章) 是故皇上以世情待大主教,而大主教亦惟依世道以事我皇上。天主聖教道理,皇上固有暇日靜談之命,而大主教則徒受沮止而莫得。試看溫語婉畱,賜觀殿苑,是豈小有不相得者所可得哉?又豈曰大主教不合薦顏主教,因顏主教不能承旨,故致此哉?夫顏主教之不可見愛于我皇上,想亦久矣。何也?顏主教秉道而不囬者也。閩省執法而褫鐸德,幾斃于同教異端者之手。在諸公豈有不聞?以素所稔聞而嫉忌者,今乃薦舉于皇上。即不因扁題未諳而見棄,想亦必別出事端以排斥矣。若承命冩呈經書句語,此亦辨道之一機也。倘諸公果相愛而為之保容,其必別有所表白,而或可以感悟我皇上,未可知也。矧其本意毫未著露,即諸公勘駁者,疏中亦多云,未知其用意。豈仁明如我皇上,肎不達人意,而遽行斥逐他人也哉?又豈肎因顏主教之故,而辱及大主教哉?

乃由此陰謀愈彰,顯威大播。沙公承使報禮,何因忽焉而見罷?赫公出入多府,何罪突爾而被囚?且更俾教權統攝于國令之下,傳教者湏遵印票之拑束,從違者當守驅留之定令。噫!是雖只屈抑夫衆鐸德歟?而諸公之所以欺罔于我皇上,困阨于爾大主教,背叛于教化皇,且讐視夫天主者,不外是矣!且也。一教俱搖而遭毀辱者,莫甚于閩、蜀與雲南。諸公陰行手腳于內,陽諉惡名于人。諸公想可以告無于天主及當世,而孰知內倚朝寵,諸公自知外濟朋黨,諸公自知。明無公令,暗有威權。識者早已言。昔年配墺,禍由教外;今日配墺,害出教中矣。謂造謀不自諸公,誰其信之?

嗚呼!諸公可謂權傾中外,威懾同類者矣。使乘此權勢而奏行公教之真,其功德必為無量。乃徒以成一己一黨之私,承前謬誤,侵染邪風,日趨卑污,日露矯虔。自知行與教反,恐來教皇之召。預設穩身之謀,巧媚我皇上。致有舊犬堪惜,斬頭還西等諭。此雖明示我皇上保愛之仁,而實暗行諸公挾抗之計也。已耳,嗟嗟!夫恃寵行謀,自殘同類,此流俗貪利慕祿者之所為也。諸公素謂正誼明道者,而今所行,乃尤甚于流俗。且流俗所不忍為者,而實倡率為之!以嶴門男女老幼共稱之巴德肋阿噶,而三巴等眾視如讐仇。當道諸公,誣為假冒。《聖若翰萬日畧》中,主云:“我非自人受榮,然識汝為心中無愛天主之情者。予以我父名而來,汝猶弗納。後他若以己名而來,汝竟納之。汝曹相取榮,而弗圖自惟一天主來之榮。”其斯之謂矣。

又豈天主十誡,只以訓人遵守,而自己不必拘耶?而說者乃曰:“此日之百計沮撓,自相殘虐者,蓋諸公久不欲傳教者之多,而且不欲別會之相雜于此國也。”噫!是何心哉?九州士女,誰非上主之赤子?溺于迷流而待援者遍天下矣。諸公如果愛人如己,吾恐雖千百鐸德來茲,有未能遍起斯人而滿是願者。矧以寥寥數位,而欲盡任扶挽多方之責乎?恐或連奏技萟,以充供俸之不足矣。況天主聖教,自先明之時來此,幾二百年矣,諸省尚多不聞名聲。即幸得入教,而居不一地。有六七年,或十數年,不得一遇鐸德者。安在傳教者之可少哉?

至若會分彼此,是後人人我之私也。列會諸聖,昔蒙主恩而立會,原以起衰救弊耳。顧其或同時,或異時,皆非各任己意,欲分別人我而為也。聖保祿不云與戈林多軰乎?其書曰:“吾聞汝中有言,我屬則法,我屬亞玻羅,我屬保祿者。豈基利斯督已分裂乎?保祿豈為汝等被釘十字架乎?且汝衆因保祿之名受洗乎?”夫諸聖宗徒,不甘分彼此者。聖而公教會,諸聖相通功,總以為主也。是以聖保祿又明云:“亞玻羅係何物?保祿乃何物?皆汝所信從者之僕也。各得主所給。我已栽,亞玻羅已澆,主乃與長。栽者、澆者皆無物,而與長者主也。栽者、澆者乃一也,各依厥勞,而將得報矣。”經書之言如是。諸公嫉忌相參雜,想念誦《性博錄》與《萬日畧》及諸聖經書時,獨無自訟之苦耶?若大主教之來中國,豈欲與諸公相分地以傳教哉?承教皇簡搜代巡東方之命,特為較正教規而來耳。即他會來此者,亦只為愛人如己耳。果誰是欲竊據人國者耶?又豈中國疆土,諸公傳教于斯,即為波爾都瓦國之屬邑耶?乃復假公令以行私意。教以利、顏二姓而分,是將連天主教、耶穌會之名俱滅矣。是皆彰彰于人耳目者。

諸公處此,或自以為得計,今而後可無人復入我薗林而食菓矣。噫!可惜滿薗野菓,不受修治。今而後恐徒為物主所厭,不得結嘉實,而必伐必焚矣。謂為當局者迷,然乎?否乎?即今尚未全損,猶可復舊。若竟久假不歸,是自絕于聖神也,是欺瞞君上也。絕聖神者歸永獄,欺君上者有顯戮。或朝堂之上,有顧名義者起而言時政,謂:“多某來自極西,非求寕入質之使,朝廷何故初待之以盛禮,今久羈之不放,始終渝禮。倘傳聞外邦,大傷國體,非細事也。”只此一題,皇上一旦悔悟而究事端,諸公弊竇種種,事跡昭然。雖金寶足恃,第恐不止斥逐之相加矣。是所謂身靈俱殺之將臨也。

諸公平日只念有利,或未計及其害,故主命聖訓,撕滅殆盡而罔覺。吁!中國人或可欺謾矣,豈無所不知之天主,而亦可欺謾耶?懇請諸公急早改圖,復修原好。痛洗向來迷謬之污,補削近今矯抗之愆。上不致見討于天主,亦不致徒嫁醜于我皇上,且不致受裂教、背教之慘禍。小子為諸公幸甚、幸甚!謹凟。

《才女的累贅:詞人李清照及其接受史》

《才女的累贅:詞人李清照及其接受史》(The Burden of Female Talent: The Poet Li Qingzhao and Her History in China)于2014年作為哈佛燕京學社專著系列第90種在哈佛大學出版社出版。作者艾朗諾(Ronald C.Egan)是美國斯坦福大學東亞語言與文化系的漢學教授。

作為舉世公認的杰出女詞人,李清照(1084—1150?)在中國的文學與文化史上占據舉足輕重的地位。她的出現打破了古代中國一流詩詞作者均為男性的慣例。然而,在我們對其作為一個作家的理解中,其非凡的才能需要付出多大的代價?《才女的累贅》對于在現有批評中將李清照看作是位忠誠但又常常處境孤獨的妻子后又成為凄涼寡婦的傳統思維模式提出了挑戰。作者考察了明清直至20世紀文學批評傳統對其形象的塑造,揭示了歷代批評家試圖將她納入文化規范的方法,即將其“才能”融入到了婦女行為與身份的理想之中。然而,李清照的形象還是紛繁復雜。例如,她的再婚及其對于結發丈夫忠誠度的意涵,就引發了各種意見,莫衷一是,這也說明了文學文化難以將這位在行為與能力上均氣度非凡的女性納入到某一種闡釋框架。該著的后面部分重評了李清照的詞作,作者的評價擺脫了迄今尚流行的將作者生平作為解讀作品依據的傳統,指出我們不應該將李清照與其詞作中的抒情主人公視為一體。該著尚未見有中譯本出版。(秋葉)